「お足元が悪い中、ご来場いただきありがとうございます」というフレーズを、雨の日のイベントや会合で耳にしたことがあるでしょうか。このような「お足元が悪い」という表現は、日本人なら誰もが一度は耳にしたことがある言葉ですが、その由来や歴史的背景について深く考えたことはあるでしょうか?今回は、日常で何気なく使っている「お足元が悪い」という表現の意外なルーツを探っていきます。

雨の日だけでなく、雪や台風の日などに使われる「お足元が悪い」。この言葉の背景には、日本の交通事情の歴史や言葉の変遷、さらには日本人特有のおもてなしの心が隠されています。普段何気なく使っているこの表現を紐解くことで、日本語の奥深さや日本文化の豊かさを再発見できるかもしれません。

「お足元が悪い」の基本的な意味とは?

まずは、「お足元が悪い」という表現の基本的な意味と使い方について見ていきましょう。現代では当たり前に使われるこの表現ですが、その正確な意味や適切な使用シーンを理解することで、より洗練された日本語表現が可能になります。

現代での「お足元が悪い」の使い方

「お足元が悪い」は主に天候不良による道路状況の悪化を表す言葉です。特に雨や雪、台風などの悪天候で移動が困難な状況を指します。ビジネスシーンでは「お足元の悪い中、ご足労いただきありがとうございます」といった形で、相手の来訪への感謝と気遣いを表現する際によく用いられます。

この表現は単なる天候の状態を示すだけではなく、「そのような状況下でわざわざお越しいただき」という相手への配慮と敬意を含んでいます。つまり、「道路状況が悪い中、移動の労をとってくださってありがとう」という感謝の気持ちを込めた表現なのです。

ビジネス文書やメールでは「足元の悪い折、ご来社いただき誠にありがとうございました」のように書かれることもあります。また、イベントや会合の冒頭の挨拶でも「本日はお足元の悪い中、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございます」といった形でよく使用されます。

興味深いのは、この表現が悪天候に限定されず、交通機関の乱れなど移動に関わる様々な障害がある場合にも使われるようになっていることです。たとえば、「交通機関のストライキでお足元が悪い中」といった使い方も見られます。

「足元」が表す本来の意味

「足元」という言葉自体は文字通り「足の下の部分」「足の周辺」を指す言葉です。本来は人の身体の一部を指していましたが、それが転じて人が立っている場所や歩く場所、つまり「地面」や「道」を意味するようになりました。

日本語には「足元を見る」という表現もありますが、これは相手の弱みにつけ込むという意味で使われ、「お足元が悪い」とは全く異なる文脈で使われます。言葉の不思議なところは、同じ「足元」という言葉が全く違う意味合いで使われることがある点です。

「足元」という言葉が「道路の状態」を指すようになったのは、人間の移動手段が主に徒歩であった時代の名残であると考えられています。当時は雨が降れば道はぬかるみ、雪が降れば滑りやすくなり、文字通り「足元」が悪くなったのです。

また、「足元」には「現在の状況」や「今の立場」といった比喩的な意味もあります。例えば経済用語で「足元の業績」というと「現在の業績」を意味します。このように、「足元」という言葉には様々な意味が込められており、日本語の豊かな表現力を示しています。

敬語表現としての「お足元」

「お足元が悪い」の「お」は、丁寧さや敬意を表す接頭辞です。日本語の敬語表現の一種で、相手や相手に関わるものに対して使われます。「足元」に「お」をつけることで、相手の移動環境に対する配慮を示しているのです。

敬語表現としての「お足元」は、相手の行動(この場合は移動)に敬意を表す表現であり、日本の「おもてなし文化」が言葉に表れた例といえるでしょう。相手の立場に立って考え、その労をねぎらう気持ちを言葉で表現することは、日本のコミュニケーション文化の特徴の一つです。

また、「お足元が悪い中」という表現は、日本語特有の「前置き」の文化とも関連しています。何か本題に入る前に、状況に応じた言葉で導入するのは日本の会話の特徴であり、円滑なコミュニケーションを図るための工夫と言えます。

興味深いのは、「お足元」という表現が、単に「道路状況」を意味するだけでなく、そのような状況下で移動してきた相手への敬意と感謝の気持ちを含む表現へと発展したことです。言葉の中に、相手を思いやる日本文化の精神が込められているのです。

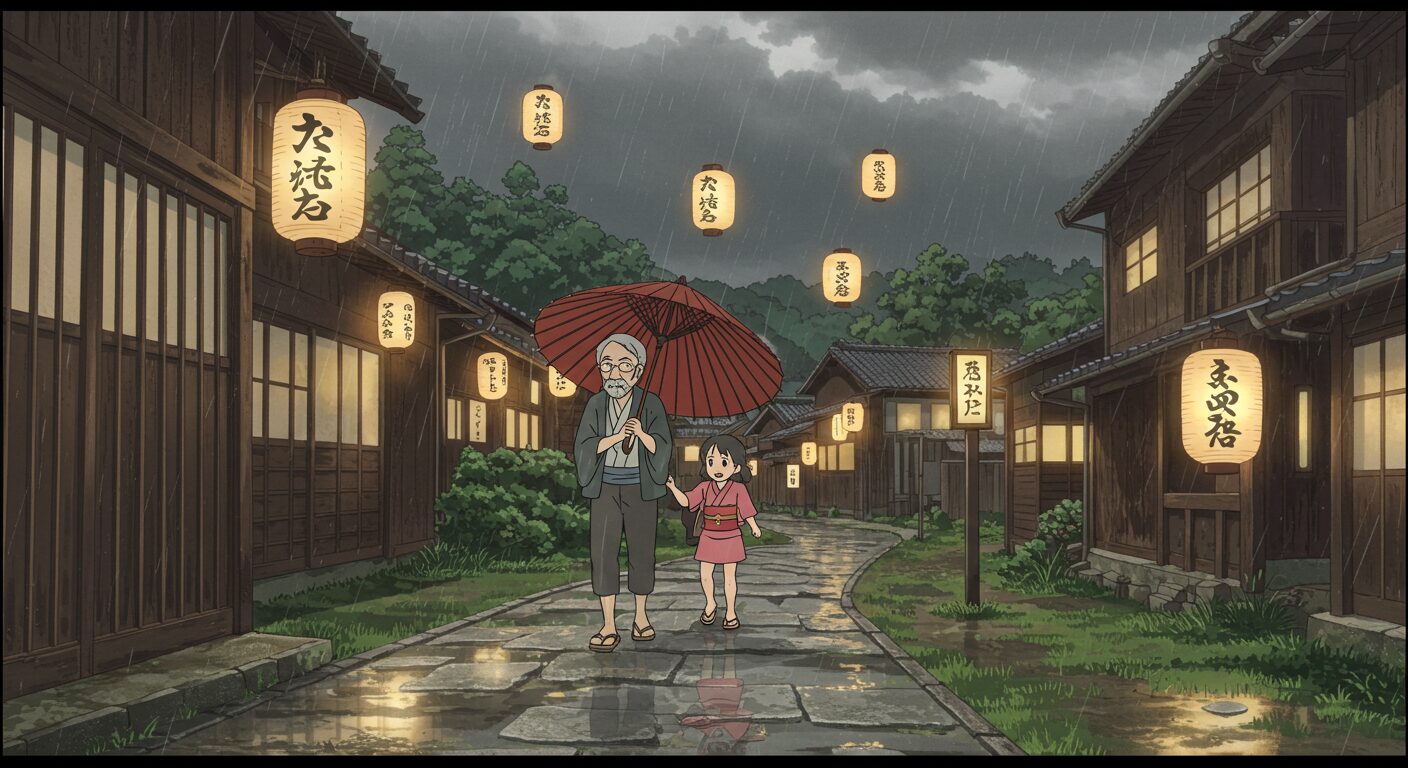

おじいちゃん、「お足元が悪い」って雨の日によく使うけど、単に道が悪いってことじゃなくて、相手への思いやりも含まれているんだね。でも、どうして足の下のことが道路の状態を表すようになったの?

そうじゃな、やよい。昔の人々は主に歩いて移動しておったから、文字通り「足元」の状態が移動のしやすさを左右したんじゃ。雨や雪の日は実際に足元が滑りやすくなるからのう。それが今では車や電車で移動する時代になっても残っている。日本語の面白いところじゃのぉ。「お」をつけて敬意を表すのも、日本人特有のおもてなしの心が表れておる。

「お足元が悪い」の歴史的背景

「お足元が悪い」という表現の起源を探るには、日本の交通事情の歴史を振り返る必要があります。現代のように舗装された道路や高度な交通網が整備されていなかった時代、人々の移動はどのようなものだったのでしょうか。

江戸時代以前の道路事情と移動の困難さ

江戸時代以前の日本では、道路の多くは未舗装で、雨が降れば泥濘(でいねい)となり、雪が積もれば通行困難になりました。特に雨季には道がぬかるんで歩行が非常に困難となり、文字通り「足元が悪い」状態になったのです。

奈良時代から平安時代にかけて整備された駅伝制度では、主要道路(七道)が整備されましたが、それでも天候に左右される状態は変わりませんでした。雨天時には、木の根や石が露出した山道は特に危険で、旅人たちは常に足元に注意を払う必要がありました。

鎌倉時代から室町時代にかけては、各地で道路整備が進められましたが、多くは軍事目的であり、一般庶民が利用する生活道路の整備は後回しでした。この時代の文献には、雨天時の移動の困難さを記した記述が多く見られます。

江戸時代に入ると、五街道をはじめとする主要道路が整備され、一定の改善が見られましたが、それでも現代の基準からすれば非常に 原始的な状態でした。雨の日には足袋や草鞋(わらじ)がぬかるみで汚れ、時には歩行そのものが困難になることもありました。

履物の変遷と「足元」への意識

日本人の「足元」への意識は、履物の歴史とも深く関わっています。古代から近世まで、日本人が主に使用していた履物は草鞋(わらじ)や草履、下駄などでした。これらは現代の靴と比べると雨や雪に弱く、悪天候時の歩行を格段に困難にしていました。

わらじは藁(わら)で編まれた簡素な履物で、雨に濡れると形が崩れやすく、ぬかるみでは滑りやすいという欠点がありました。草履も同様に雨には弱く、濡れた状態での長距離歩行は非常に困難でした。

木製の下駄は、地面から足を離すという点では雨天時に有利でしたが、ぬかるみでは歯(台の下の部分)が泥に埋まってしまうことがあり、雪道では非常に滑りやすいという問題がありました。

また、室内と屋外で履物を変える習慣も、日本人の「足元」に対する意識の高さを示しています。「お足元を拝見する」という表現が、相手の来訪を意味したのも、足元こそが移動の象徴だったからでしょう。

近代化による道路事情の変化

明治時代以降、日本の道路事情は急速に変化しました。西洋の技術導入により、舗装道路が徐々に広がっていきます。1872年(明治5年)には東京・横浜間に日本初の鉄道が開通し、人々の移動手段も多様化していきました。

明治から大正、昭和初期にかけては、都市部を中心に道路の舗装化が進み、馬車や人力車、そして自動車の普及とともに移動の環境は大きく改善されました。しかし、地方や山間部では依然として未舗装の道路が多く残り、雨天時の移動の困難さは解消されていませんでした。

第二次世界大戦後、高度経済成長期に入ると、日本全国で道路整備が急速に進みました。1964年の東京オリンピックに合わせて首都高速道路が開通し、その後も各地で高速道路網が整備されていきます。同時に、一般道路の舗装率も飛躍的に向上していきました。

現代では、日本の道路舗装率は極めて高く、以前のような雨天時の移動困難は大幅に軽減されています。しかし、それでも豪雨や大雪の際には交通機関が乱れ、移動が困難になることがあります。こうした状況下でも「お足元が悪い中」という表現は生き続け、かつての物理的な「足元の悪さ」から、より広い意味での「移動環境の悪さ」を表現するようになったのです。

へぇ~、昔の人は本当に大変だったんだね。雨が降ったら道はぬかるんで、わらじや草履ですごく歩きにくかったんだ。今みたいに舗装された道路なんてなかったんだもんね。でも不思議なの、今は車や電車が発達して道路も整備されてるのに、どうして「お足元が悪い」って表現が残ってるの?

いい質問じゃ!それは言葉というものが、物理的な状況が変わっても、その意味や心遣いの価値が残るからじゃよ。「お足元が悪い」という表現には、相手の移動の苦労をねぎらう日本人の思いやりの心が込められておる。道路は良くなったが、雨の日に出かけるのはやはり大変なことじゃ。その気持ちを表す言葉として、この表現は今も生き続けておるんじゃよ。言葉は時代を超えて、文化の心を伝えるものなんじゃのぉ。

「お足元が悪い」の言語学的考察

「お足元が悪い」という表現を言語学的観点から掘り下げてみると、日本語の特性や言葉の変遷についての興味深い発見があります。この表現が持つ独特のニュアンスは、日本語ならではの特徴を示しています。

慣用表現としての発展プロセス

「お足元が悪い」は文字通りの意味から慣用表現へと発展してきました。元々は「足の下の状態が悪い」という直接的な意味でしたが、次第に「移動環境が悪い」という広い意味で使われるようになりました。

言語学では、このような言葉の意味の拡張を「メタファー化(隠喩化)」と呼びます。「足元」という具体的な身体部位の状態が、より抽象的な「移動条件」や「交通状況」を表すようになったのです。

興味深いのは、この表現が単に状況を描写するだけでなく、「その状況下でもご来場いただき」という文脈と結びついて一つの慣用表現になったことです。言語学者の中には、これを「フレーム意味論」の観点から分析する人もいます。つまり、「お足元が悪い中」という表現は、「悪天候」「移動の困難さ」「来訪への感謝」という一連の概念フレームを活性化させるのです。

また、この表現は時代とともに使用される文脈も拡大してきました。かつては主に雨や雪などの悪天候に限定されていましたが、現代では交通機関の乱れや社会情勢など、様々な「移動の障害」に対しても使用されるようになっています。

日本語特有の配慮表現としての位置づけ

「お足元が悪い中」は、日本語に特徴的な「配慮表現」の一つとして位置づけられます。配慮表現とは、相手への思いやりや気遣いを言葉で表す表現方法で、日本語にはこうした表現が豊富に存在します。

言語学者の井出祥子氏は、日本語のコミュニケーションには「わきまえ」の要素が強いと指摘しています。「お足元が悪い中」という表現も、相手の置かれた状況を「わきまえ」、その労をねぎらう機能を持っています。

また、この表現は日本語の「前置き」文化とも関連しています。本題に入る前に状況を説明し、相手への配慮を示すのは日本的なコミュニケーションパターンであり、「お足元が悪い中」はその典型例と言えるでしょう。

さらに、社会言語学の観点からは、この表現が持つ「距離感」も興味深い点です。「お足元が悪い中」という表現は、適度な丁寧さと親しみを兼ね備えており、フォーマルな場面でもインフォーマルな場面でも使用可能な柔軟性を持っています。

類似表現との比較

「お足元が悪い」と似た意味を持つ表現には、「悪天候の中」「あいにくの天気の中」などがあります。これらの表現と「お足元が悪い」を比較すると、微妙なニュアンスの違いが見えてきます。

「悪天候の中」は、純粋に気象状況を指し示す表現で、相手の移動に対する配慮のニュアンスは「お足元が悪い」ほど強くありません。一方、「あいにくの天気の中」には残念さや申し訳なさのニュアンスが含まれますが、これも「お足元が悪い」のように直接的に「移動の困難さ」を示唆するわけではありません。

また、英語の “despite the bad weather” や “in this inclement weather” などの表現と比較すると、「お足元が悪い」には日本独特の「相手の立場に立った表現」という特徴が際立ちます。英語表現が客観的に状況を描写するのに対し、日本語の「お足元が悪い」は相手の体験(移動の困難さ)に焦点を当てているのです。

さらに興味深いのは、この表現の使用頻度が季節や地域によって異なることです。雨が多い梅雨時期や、雪が多い北日本では、この表現がより頻繁に使用される傾向があります。これは、言葉の使用が環境や文化的背景に影響されることを示す興味深い例と言えるでしょう。

なるほど!「お足元が悪い」って単なる天気の話じゃなくて、相手の気持ちに寄り添う言葉なんだね。「悪天候の中」って言うより、相手が大変な思いをして来てくれたことへの感謝が込められてるってことなの?

そのとおりじゃ!鋭い観察眼じゃのう。日本語は本当に面白くて奥が深い。「お足元が悪い」という言葉には、相手の立場に立って考える日本人の心遣いが詰まっておる。単に天気が悪いと言うのではなく、「あなたが歩いてきた道のりは大変だったでしょう」という思いやりの気持ちが込められておるんじゃ。外国語にはなかなか訳せない、日本語ならではの言い回しじゃのぉ。

各地域における「お足元」表現の違い

「お足元が悪い」という表現は全国共通で使われていますが、地域によって微妙な違いや独自の類似表現が存在します。日本各地の気候や文化的背景の違いが、言葉の使い方にも反映されているのです。

東日本と西日本での表現の違い

東日本と西日本では、「お足元が悪い」の使用頻度や文脈に微妙な違いが見られます。一般的に、東日本(特に関東地方)では、この表現をビジネスシーンなどフォーマルな場面で使用する傾向が強いようです。一方、西日本(特に関西地方)では、より日常的な会話の中でも使われることが多いと言われています。

また、関西地方では「足元」の代わりに「足回り(あしまわり)」という表現が使われることもあります。「今日は足回りが悪いなあ」という具合に、より口語的な表現として用いられることが多いようです。関西弁特有の言い回しで、「お足元が悪い」よりもカジュアルなニュアンスを持っています。

東北地方では、特に雪の多い地域で「お足元」という表現が冬季に頻繁に使われます。ただし、「足元」に加えて「お道中(おどうちゅう)」という表現も多用されるのが特徴的です。「お道中お気をつけて」というフレーズは、特に冬の東北地方では日常的な挨拶として定着しています。

北海道では、雪国ならではの表現として「足元」に加え、「足下(あしもと)」という漢字表記も使われることがあります。また、「シャバシャバしてる」(雪解けでぬかるんでいる状態)など、雪国特有の表現と組み合わせて使われることも特徴的です。

雪国特有の「足元」表現

雪国では、「お足元が悪い」という表現がより具体的かつ頻繁に使われる傾向があります。雪国の人々にとって、冬季の移動の困難さは切実な問題であり、それが言葉にも反映されているのです。

新潟県や山形県などの豪雪地帯では、「お足元が悪い」に加えて「雪(ゆき)よけてお越しください」という表現もよく使われます。これは「雪を避けながら気をつけていらしてください」という意味で、相手の安全を気遣う言葉です。

北陸地方では、「足元」に加えて「足場(あしば)」という表現も使われることがあります。「今日は足場が悪いね」という言い方は、特に雪や氷で滑りやすい状態を指す時に使われます。

また、青森や岩手などの東北北部では、方言として「あんよ(足)」という幼児語に由来する言葉を使い、「あんよ悪いね」と表現することもあります。これは、家族や親しい間柄で使われる、より親密なニュアンスを持つ表現です。

方言に見る「移動の困難さ」を表す表現

日本各地の方言には、「お足元が悪い」に相当する独自の表現が存在します。これらの方言表現は、その土地の気候や地形、生活様式を反映した興味深いものが多くあります。

沖縄の方言では、「足元」に相当する表現として「足下(あしぃ)ぬくとぅばぁ(ところは)悪さん(悪い)」といった言い方があります。また、「道行くん大変やいびーん(道を行くのが大変です)」といった表現も、悪天候時の挨拶として使われます。

九州の一部地域、特に熊本では「足もと気ぃつけんね」(足元気をつけてね)という表現がよく使われます。これは標準語の「お足元にお気をつけください」に相当する表現ですが、より親しみやすい言い回しとなっています。

東海地方、特に名古屋を中心とする地域では「足元あかんで」(足元が悪いよ)といった表現も聞かれます。「あかん」は関西方言で「だめだ」の意味ですが、東海地方にも浸透している言葉です。

このように、地域によって「お足元が悪い」の表現方法は異なりますが、共通しているのは「相手の移動の苦労をねぎらう」という気持ちです。それぞれの土地の風土や文化を反映しながらも、思いやりの心を表現するという本質は変わらないのです。

すごい!同じ「足元が悪い」でも地域によって言い方が違うんだね。雪国では特に重要な表現なんだ!沖縄とか九州とか、それぞれの方言で表現するのって面白いね。でも、どの地域でも「相手を思いやる気持ち」は同じなんだ。日本語って奥が深いの!

その通りじゃ!わしが若い頃、仕事で全国を回っておったが、その土地土地で言葉の違いに驚かされたものじゃよ。でも面白いのは、表現は違えど「相手を気遣う心」は共通しておったということじゃ。雪国では特に移動が命がけになることもあるから、そういう表現が発達したんじゃのぉ。言葉は文化や気候、生活環境を映す鏡じゃ。方言の違いを知ることは、日本の多様性を知ることにもつながるんじゃよ。

現代社会における「お足元が悪い」の使い方とマナー

現代社会でも広く使われている「お足元が悪い」という表現ですが、ビジネスシーンや日常会話での適切な使い方には一定のマナーが存在します。正しく使えば相手への配慮を示す素敵な表現となりますが、使い方を誤ると不自然さや違和感を生じさせることもあります。

ビジネスシーンでの適切な使い方

ビジネスシーンでは、「お足元が悪い中」は主に次のような状況で使用されます。まず、雨や雪などの悪天候時に相手が来訪してくれた際の挨拶として、「本日はお足元の悪い中、ご足労いただきありがとうございます」といった形で使われます。

会議やセミナーの冒頭の挨拶でも、「本日はお足元の悪い中、多数ご参加いただき誠にありがとうございます」と使われることが一般的です。これは参加者全体に対する敬意と感謝を表す言葉となります。

ビジネスメールやビジネス文書では、「足元の悪い折、ご来社いただき誠にありがとうございました」などと書かれることもあります。ただし、メールの場合は実際の天候を確認してから使用するのがマナーです。遠方の相手に送るメールで、相手の地域の天候を確認せずに「お足元が悪い中」と書くと、誤解を招くことがあります。

また、使用する際の注意点として、この表現は基本的に「感謝」と組み合わせて使うものであり、「お足元の悪い中、申し訳ございません」のような謝罪の文脈では違和感が生じることがあります。謝罪の場合は「あいにくの天候で申し訳ございません」などの表現の方が自然です。

SNSや日常会話での使われ方

SNSや日常会話では、「お足元が悪い」という表現はより柔軟に、時にはくだけた形で使われることがあります。たとえば、友人とのLINEやTwitterでは「足元悪いから気をつけてね」「今日は足元最悪だね」といった略した形で使われることも多いです。

若い世代の間では、「足元死亡」「足元崩壊」などのやや大げさな表現で、豪雨や大雪の状況を表現することもあります。こうした表現は、友人間の私的なコミュニケーションではユーモアを含んだ表現として受け止められますが、公的な場やビジネスの場では使用を避けるべきでしょう。

また、SNS上では「#足元悪い」「#足元に注意」などのハッシュタグとともに、雨や雪の日の外出時の注意を喚起する投稿も見られます。こうした使い方は、従来の「お足元が悪い」の用法から派生した新しい使い方と言えるでしょう。

日常会話では、「今日は足元悪いから早めに帰ろう」「足元悪いけど、行く?」など、相手への配慮を示す表現として気軽に使われています。こうした使い方は、フォーマルなビジネスシーンよりも柔軟で、状況に応じた様々なバリエーションがあります。

外国人に対する「お足元が悪い」の説明の仕方

「お足元が悪い」という表現は、日本文化特有のニュアンスを含んでいるため、外国人に説明する際には少し工夫が必要です。まず、直訳(例えば “Your feet are in bad condition”)では全く意味が伝わらないことを認識しましょう。

英語で説明する場合、最も近い表現としては “Thank you for coming despite the bad weather” や “I appreciate your effort to come in this inclement weather” などが挙げられます。ただし、これらの表現は「悪天候にもかかわらず」という意味合いが強く、日本語の「お足元が悪い」が持つ「移動の困難さへの配慮」というニュアンスは完全には伝わりません。

より詳しく説明する場合は、「日本では雨や雪の日に人が来てくれた際、その移動の大変さをねぎらう表現として『お足元が悪い中』という言い方をします。これは単に天候について言及するのではなく、相手の苦労に対する感謝と配慮を示す表現です」といった説明が効果的でしょう。

文化的背景も含めて説明すると、「かつての日本では道路が未舗装で、雨の日は移動が非常に困難だった歴史があります。その名残で、今でも雨の日に人が訪ねてくれた際には、この表現で感謝の気持ちを表します」といった説明も、外国人の理解を深めるのに役立ちます。

また、日本文化特有の「おもてなしの心」や「相手への気配り」の文脈の中で説明すると、単なる言葉の意味を超えた文化的理解につながります。日本語学習者にとっては、こうした文化的背景を知ることで、より自

より自然な日本語の使い方を身につけることができるでしょう。外国人に日本文化を説明する良い機会として、「お足元が悪い」の由来や使い方を共有してみるのも良いかもしれません。

なるほど!ビジネスではちゃんと「お足元の悪い中、ありがとうございます」って使うけど、友達同士だと「足元やばいね」みたいに言うんだね。外国人の友達に説明するのって難しそう…。英語に直訳しても全然意味が通じないんだね。日本語って不思議なの!

そうじゃのう。言葉は生き物じゃから、時代や場面によって使い方が変わっていくもんじゃ。若い人たちは「足元崩壊」なんて言うんじゃな(笑)。外国人に説明するのは確かに難しいが、それが文化交流の醍醐味じゃよ。わしがITエンジニアをしていた頃、外国人の同僚に「お足元が悪い中」を説明しようとして苦労したことがあるわい。結局「日本人はなぜ足元のことを気にするんだ?」と不思議がられてのう。でも、そういう文化の違いを説明することで、お互いの理解が深まるんじゃ。言葉の奥にある「思いやりの心」は、どの国の人にも通じるものじゃよ。

デジタル時代における「お足元が悪い」の新たな意味と展開

デジタル技術が発達し、人々のコミュニケーション方法や働き方が大きく変化している現代社会。そんな中で「お足元が悪い」という伝統的な表現にも、新たな使われ方や意味の広がりが見られるようになってきました。

リモートワーク時代での「お足元が悪い」の変容

新型コロナウイルスの影響でリモートワークが一般化した昨今、物理的な移動を前提とした「お足元が悪い」という表現にも変化が見られます。オンライン会議やウェビナーの冒頭で「本日はお足元の悪い中」と言うのは、一見すると違和感がありそうですが、実際には以下のような新たな形で使われるようになってきています。

例えば、「ネットワーク環境が不安定な中、ご参加いただきありがとうございます」という意味で使われることがあります。これは従来の「移動環境の悪さ」から「通信環境の悪さ」へと意味が拡張された例と言えるでしょう。台風や大雨でインターネット接続が不安定な時など、こうした表現が使われることが増えています。

また、リモートワークでも部分的に出社が必要な場合、「今日はお足元の悪い中、オフィスまでお越しいただきありがとうございます」といった使い方は依然として一般的です。ハイブリッドワークが普及する中、物理的な移動を伴う場面ではこれまで通り使われています。

興味深いのは、完全リモートの会社でも、この表現が比喩的に使われることがあることです。例えば「お忙しい中、時間を割いていただきありがとうございます」という意味で、「お足元の悪い中」という表現が使われることもあります。これは「移動の困難さ」から「時間の捻出の困難さ」へと意味が拡張された例でしょう。

SNSにおける「足元」関連の新たな表現

SNSの普及により、「お足元が悪い」に関連する新たな表現やミームも生まれています。Twitter上では「#足元注意」「#足元地獄」などのハッシュタグが、悪天候時に注意を促す目的で使われています。

若者の間では「足元崩壊」「足元死亡確認」などの少し大げさな表現が、豪雨や大雪の状況を表現するのに使われることがあります。こうした表現は、従来の「お足元が悪い」よりもインパクトを持たせた表現で、SNS上で注目を集めやすい特徴があります。

Instagramでは「#足元コーデ」というファッション関連のハッシュタグも人気ですが、雨の日には「#雨の日足元コーデ」として、雨天時の足元ファッションを紹介する投稿も見られます。これは「足元」という言葉が持つ「足の下の部分」という本来の意味に立ち返った使い方と言えるでしょう。

また、面白いのは海外在住の日本人や日本語学習者が、SNSで「お足元が悪い」という表現について質問したり、その独特のニュアンスについて議論したりする姿も見られることです。日本の言葉や文化への関心が高まる中、こうした伝統的な表現についての国際的な対話も増えています。

将来に残る「お足元が悪い」の文化的価値

テクノロジーの発展により、自動運転車や宅配ドローンなど、移動の形態が大きく変わりつつある現代社会。では、「お足元が悪い」という表現は、将来的にはその意味を失っていくのでしょうか?

言語学者の多くは、この表現が持つ「相手への配慮」という本質的な価値は、テクノロジーが進化しても残り続けるだろうと予測しています。むしろ、その使われ方がより比喩的、抽象的になっていく可能性が高いと言われています。

例えば、将来的には「情報環境が複雑な中」「デジタル空間の移動が困難な中」といったニュアンスで使われる可能性もあるでしょう。すでにバーチャルリアリティ(VR)空間での会議などでも、「本日はデジタル足元の悪い中」といった表現が使われ始めています。

また、この表現が持つ文化的価値は、単なる言葉の意味を超えて、日本のおもてなし文化や相手を思いやる精神性を表現するものとして、今後も大切に継承されていくでしょう。外国人観光客や在日外国人に対して、こうした日本特有の表現を説明する機会も増えていくと考えられます。

言葉は時代とともに変化しますが、その核にある「相手を思いやる気持ち」という価値は普遍的です。「お足元が悪い」という表現も、形を変えながらも、その本質的な価値を保ちながら生き続けることでしょう。それは日本文化の豊かさを示す一つの例として、将来にわたって大切にされるべき言葉の遺産と言えるかもしれません。

えっ、オンライン会議でも「お足元が悪い」って言うの?でも移動してないよね?「ネットワークが悪い中」みたいな意味になるの?それって面白いね!言葉って時代によって意味が変わっていくんだね。SNSで「足元崩壊」とか言うの、私の友達も使ってるかも。未来でも残るってことは、この言葉、すごく大切なんだね!

そうじゃ、やよい。言葉は生き物のように進化していくものじゃ。わしが若い頃は想像もできなかったが、今ではオンラインでも「お足元が悪い」が使われるようになっておる。物理的な移動がなくても、「相手の状況を気遣う」という本質は変わらんのじゃ。昔はぬかるんだ道を歩く苦労、今はネットワークの不安定さに対する気遣い。形は変わっても、相手を思いやる日本人の心は受け継がれていくんじゃな。わしのような古いエンジニアが驚くような新しい使い方も、時代に合わせて生まれていくんじゃろう。それもまた、言葉の豊かさというものじゃのぉ。

まとめ:「お足元が悪い」が教えてくれること

この記事では、日常でよく使われる「お足元が悪い」という表現について、その基本的な意味から歴史的背景、地域による違い、現代での使い方、そしてデジタル時代における新たな展開まで幅広く探ってきました。最後に、この表現から私たちが学べることをまとめてみましょう。

言葉に込められた日本の心遣いの文化

「お足元が悪い」という表現は、単なる天候の状態を指し示す言葉ではなく、相手の移動の苦労をねぎらい、その労に感謝する気持ちを表現する言葉です。この表現からは、相手の立場に立って考える日本の「おもてなし文化」や「気配り」の精神を読み取ることができます。

日本文化では古来より、相手の心情や状況を察して行動することが美徳とされてきました。「お足元が悪い中」という表現は、そうした文化的背景から生まれた言葉と言えるでしょう。相手が雨や雪の中を移動してきた労をねぎらい、その努力に対する感謝の気持ちを表現することで、人間関係を円滑にする機能を持っています。

また、この表現には日本の四季を大切にする文化も反映されています。季節の変化や自然現象が人々の生活に与える影響を認識し、それを言葉に表すことで、自然と人間の関わりを大切にする日本的な感性が表れているのです。

「お足元が悪い」という言葉から、私たちは相手を思いやる心の大切さ、そして自然との共生の中で育まれてきた日本文化の豊かさを再認識することができるでしょう。

言葉の変遷から見る社会の変化

「お足元が悪い」という表現の変遷は、日本社会の変化を映し出す鏡のようでもあります。かつては未舗装の道路を歩く苦労を指していた言葉が、現代では車や電車での移動の困難さ、さらにはオンライン環境の不安定さまでも表現するようになっています。

江戸時代以前の道路事情から、明治以降の近代化、そして現代のデジタル化まで、日本社会の移動環境の変化とともに、この言葉の指し示す内容も変化してきました。しかし、「相手への配慮」という本質は変わることなく受け継がれています。

言葉の変遷は社会の変化を反映するものであり、「お足元が悪い」という表現が今後どのように進化していくかを見ることで、私たちは社会の変化の一端を垣間見ることができるでしょう。テクノロジーがさらに発達し、移動の形態が大きく変わる未来においても、この言葉が持つ「思いやりの精神」は形を変えながらも継承されていくことでしょう。

日常の言葉に隠された豊かな歴史と文化

「お足元が悪い」のような日常的に使われる言葉の中には、私たちが普段気づかない豊かな歴史と文化が隠されています。何気なく使っている言葉の由来や背景を知ることは、私たちの言語感覚を豊かにし、日本文化への理解を深めることにつながります。

例えば、この表現が地域によって異なる言い回しを持つことは、日本の地域文化の多様性を示しています。また、時代とともに意味が拡張されていく過程は、言語の持つ柔軟性と創造性を表しています。

私たちが日常で使う言葉一つ一つには、そのような豊かな歴史と文化的背景があります。「お足元が悪い」という表現を通じて、他の日常的な言葉にも興味を持ち、その由来や背景を探ることで、私たちは言葉の持つ奥深さと面白さを発見することができるでしょう。

言葉は文化の結晶であり、歴史の証人です。日常的に使う言葉に隠された意味を知ることで、私たちの生活はより豊かで、より深い文化的理解に基づいたものになるはずです。「お足元が悪い」という一見シンプルな表現から、このような豊かな世界が広がっていることに、言葉の持つ不思議な力を感じずにはいられません。

おじいちゃん、今日は「お足元が悪い」のこと、いろいろ教えてくれてありがとう!普段何気なく使ってる言葉にこんなに深い意味があったなんて知らなかったの。次に雨の日に友達と会うとき、この言葉の由来を話してあげたいな。こういう言葉の裏側を知るって、すごく面白いね!他にも日常で使う言葉で、こんな面白い歴史があるものってあるの?

うむ、やよいが興味を持ってくれて嬉しいぞ。日常の言葉には宝物がいっぱい隠れておるんじゃ。例えば「お茶を濁す」という言葉も面白いぞ。これは江戸時代、客人にお茶を出す時、高級な茶葉がなくて薄いお茶になってしまった…その言い訳から生まれた言葉じゃ。「時は金なり」も明治時代に西洋から入ってきた新しい考え方じゃった。言葉はその時代の人々の暮らしや価値観を映し出しておる。だからこそ、こうして言葉の歴史を知ることは、私たちのルーツを知ることにもなるんじゃよ。やよい、これからも言葉の不思議に興味を持ち続けてくれると良いのう。わしもまだまだ知らない言葉の秘密がたくさんあるから、一緒に学んでいこうじゃないか!

この記事を通して、「お足元が悪い」という日常的な表現の奥深さに触れることができたでしょうか。私たちが何気なく使っている言葉には、日本の歴史や文化、そして人々の思いやりの心が凝縮されています。雨の日や雪の日に「お足元が悪い中」という言葉を使う時、その背後にある豊かな文化的背景を思い出していただければ幸いです。

また、ここで紹介した「お足元が悪い」の歴史や使い方についての知識が、みなさんの日常会話やビジネスシーンでのコミュニケーションに役立つことを願っています。言葉の豊かさを知ることは、私たち自身のコミュニケーションをより豊かにし、日本文化への理解を深めることにつながるはずです。

これからも日常で使う様々な言葉の意外なルーツや歴史に興味を持ち、言葉の持つ魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。言葉の海は深く、そしてとても豊かです。

コメント