朝の挨拶として当たり前に使っている「おはよう」。毎日何気なく口にしているこの言葉には、実は興味深い歴史と変遷が隠されています。今回は、日本語の朝の挨拶「おはよう」の意外な起源と変化の過程を探ってみましょう。

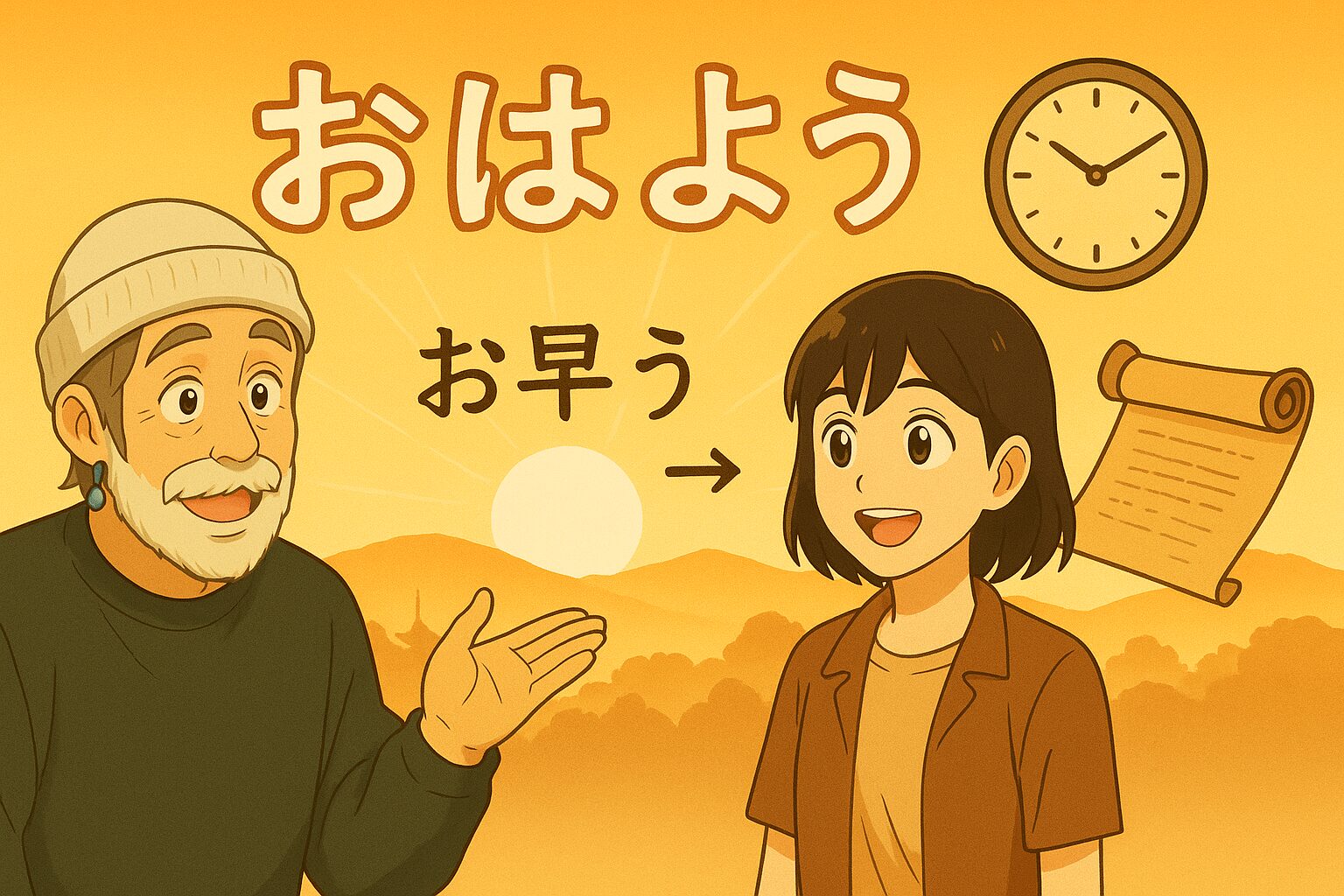

「おはよう」の語源 – 実は「早い」から来ている

「おはよう」という言葉、何気なく使っていますが、その語源を知っていますか?実は、現代の「早い」という言葉と深い関係があるのです。

「おはよう」の元となったのは「お早う」。これは「早く起きましたね」という意味の「早く」に丁寧語の「お」と、文末の詠嘆の助動詞「う」が組み合わさった言葉です。つまり「お早う」は「早く(起きた/来た)ことだなあ」という感嘆の意味が込められていたのです。

ねえねえ、おじいちゃん。『おはよう』ってどうして『おはよう』っていうの?何か意味があるの?

うむ、よい質問じゃ。実はな、『おはよう』は『お早う』が語源じゃ。『早く起きましたね』という意味の『早く』に、丁寧語の『お』と詠嘆の『う』がついたものじゃのぉ。つまり、相手が早く起きたことを褒めていたわけじゃ。

へぇー!毎日言ってるけど、そんな意味だったんだね。『早い』が『はよい』になって、それで『おはよう』になったんだね。なんか不思議なの!

時代による変化 – 江戸時代から現代までの「おはよう」

「おはよう」という言葉は、時代とともに変化してきました。江戸時代には「おはよう」はすでに使われていましたが、当時は今よりもその「早さ」の意味合いが強く、本当に早朝に会った時や、相手が早く起きた時、早く来た時に使われることが多かったのです。

また、江戸時代には身分による言葉遣いの違いも明確で、「おはよう」は同等以下の人に対して使うことが一般的でした。目上の人には「お早う存じます」など、より丁寧な表現が使われていました。

明治時代に入ると、西洋文化の影響もあり、挨拶の概念や使い方も少しずつ変化。「おはよう」は時間帯を問わず朝の挨拶として定着していきました。

昔はなぁ、『おはよう』は本当に早く起きた人や早く来た人に言う言葉だったんじゃよ。江戸時代には、目上の人には『お早う存じます』と言うのが普通じゃった。

じゃあ、今みたいに朝会った人みんなに『おはよう』って言うようになったのは、いつからなの?

明治時代くらいからじゃのぉ。西洋の文化が入ってきて、挨拶の仕方も変わっていったんじゃ。今では時間に関係なく、朝会えば『おはよう』と言うようになったわけじゃ。

丁寧度による変化 – 「おはよう」から「おはようございます」へ

現代日本語では、「おはよう」には丁寧度によるバリエーションがあります。友人や家族には「おはよう」、目上の人や改まった場では「おはようございます」と言いますね。

この「ございます」は「御座います」が語源で、「ある、いる」を表す「ござる」の丁寧語です。つまり「おはようございます」は「お早くございます」となり、「(あなたは)早くいらっしゃいますね」という意味になります。

興味深いのは、この丁寧表現の発達過程です。江戸時代には「おはようござる」「おはようございます」などの形が混在していましたが、明治以降に「おはようございます」が標準的な丁寧表現として定着しました。

『おはよう』と『おはようございます』の違いって何なの?

それはな、丁寧さの度合いじゃよ。『おはようございます』の『ございます』は『御座います』が語源じゃ。『ござる』という『ある、いる』を意味する言葉の丁寧な形じゃのぉ

へぇ~、じゃあ『おはようございます』は『お早くいらっしゃいますね』みたいな意味なの?知らなかったなぁ

そうじゃ。今でこそ単なる丁寧な挨拶になったが、元々は相手の行動を褒める言葉だったんじゃよ。日本語は奥が深いのぉ

世界の「おはよう」 – 各国の朝の挨拶と文化的背景

世界に目を向けると、朝の挨拶にはそれぞれの文化や価値観が反映されています。

- 英語:「Good morning」(良い朝を)

- フランス語:「Bonjour」(良い日を)

- イタリア語:「Buongiorno」(良い日を)

- 中国語:「早上好」(朝が良い)

- 韓国語:「안녕하세요」(お元気ですか – 時間帯を問わない)

興味深いのは、日本語の「おはよう」が「早さ」に価値を置いているのに対し、欧米言語では「良さ」に価値を置いていることです。これは、時間に対する文化的な捉え方の違いを示しています。

世界の挨拶を見ると面白いものじゃ。英語の『Good morning』は『良い朝を』という意味じゃが、日本語の『おはよう』は『早い』ことを重視しておる。ここに日本人の時間に対する価値観が表れておるのじゃ

へぇ、日本人って『早起きは三文の徳』とか言うもんね。勤勉さを大事にする文化だから、早起きを褒める挨拶になったのかな?

鋭い観察じゃ!日本の農耕文化では早起きが美徳とされてきた。それが言葉にも表れているんじゃのぉ。言葉は文化の鏡じゃよ

現代における「おはよう」の使い方と変化

現代社会では、「おはよう」の使い方にも変化が見られます。SNSやメッセージアプリでは、「おは」「おっは〜」など略語や変形が登場。また、時間帯に関係なく使われることも増えています。

さらに興味深いのは、「おはよう」が単なる挨拶を超えて、コミュニケーションの始まりを告げる言葉になっていることです。例えば、夜勤明けの人が朝に「おはよう」と言うのは、物理的な早朝ではなく、その人の「一日の始まり」を示しています。

こうした変化は、24時間社会の進展や働き方の多様化を反映したものと言えるでしょう。

私、友達とLINEで朝じゃなくても『おは〜』って言うことあるよ。変かな?

いやいや、言葉は生き物じゃ。時代とともに変わるもんじゃよ。わしらの若い頃は考えられなかったが、今は24時間社会。人それぞれの『朝』があるんじゃのぉ

そっか!それに、『おはよう』って言うと一日が始まる感じがするよね。夜中に起きてる人も、自分の一日の始まりには『おはよう』って言うもんね

その通りじゃ。言葉の本質は形ではなく、その心じゃ。『新しい始まり』を祝う気持ちが込められておれば、それでよいのじゃよ

「おはよう」に見る日本人の時間感覚と価値観

最後に、「おはよう」という言葉から見える日本人の時間感覚と価値観について考えてみましょう。

日本では古来より「時間を守る」「早起きする」ことが美徳とされてきました。「おはよう」という挨拶にはこうした価値観が組み込まれています。欧米の「良い朝を」という祈りの要素が強い挨拶と比べると、日本の「早く(起きた/来た)」という行動を評価する挨拶には、日本人の勤勉さや規律正しさを重んじる文化が表れています。

また、「おはよう」という言葉が千年以上にわたって使われ続けている事実は、日本文化の連続性と適応力を示しています。形を少しずつ変えながらも、本質的な価値観を保持し続ける日本語の特性が「おはよう」という一言に凝縮されているのです。

『おはよう』という言葉には、日本人の心が詰まっておるんじゃよ。時間を守り、勤勉であることを尊ぶ心じゃ

なるほど!だから外国の挨拶が『良い朝を』っていう願いなのに対して、日本は『早く起きましたね』って行動を褒めるんだね

そうじゃ!千年以上も前から続く言葉じゃが、その本質は変わらん。形は少し変わっても、日本人の価値観が息づいておる。言葉は文化の宝じゃのぉ

明日から『おはよう』って言うとき、その歴史と意味を考えながら言ってみるね。なんか特別な気持ちになりそう

まとめ – 「おはよう」から見える言葉の奥深さ

「おはよう」という一言には、日本の歴史、文化、価値観が凝縮されています。単なる朝の挨拶ではなく、時間を大切にする心、相手の行動を褒める気持ち、新しい一日の始まりを祝う心が込められているのです。

日常何気なく使っている言葉にも、このような深い背景があることを知ると、言葉の使い方や捉え方も変わってくるでしょう。「おはよう」の語源と変遷を知ることで、日本語の豊かさと奥深さを再認識できるのではないでしょうか。

明日の朝、「おはよう」と言うとき、その言葉の背後にある千年の歴史に思いを馳せてみてください。きっと、いつもの挨拶が少し特別なものに感じられるはずです。

言葉は人と人をつなぐ架け橋じゃ。『おはよう』という一言には、長い歴史と文化が詰まっておる。それを知ることで、日常がより豊かになるんじゃよ

コメント