こんにちは!中学生の「やよい」です。おじいちゃんと一緒に日本の数学「和算」の魅力についてお届けします。

あなたは「算数」や「数学」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?難しい公式や退屈な計算…そう思う方も多いかもしれません。でも、日本独自の数学「和算」には、驚くほど美しい考え方や奥深い文化が隠されているんです!

江戸時代、日本中に広がった和算の世界。神社に奉納された「算額」の神秘、天才数学者たちの驚くべき発見、そして現代にも息づく和算の知恵。この記事では、おじいちゃんの知識と私の中学生ならではの視点で、和算の魅力をたっぷりとご紹介します。

西洋数学とは全く異なるアプローチで発展した和算は、日本人の創造性と知恵の結晶。その歴史を知れば、きっとあなたも「和算ファン」になること間違いなしです!

それでは、和算の不思議な世界へ一緒に飛び込んでみましょう!

和算の歴史とその背景

和算という言葉を聞いたことがありますか?今でこそ「数学」という言葉が当たり前になっていますが、明治時代以前の日本には「和算」という独自の数学体系が存在していました。

西洋の数学(洋算)が入ってくる前、日本には独自の発展を遂げた数学があったのです。その歴史は驚くほど深く、豊かな文化を育んできました。

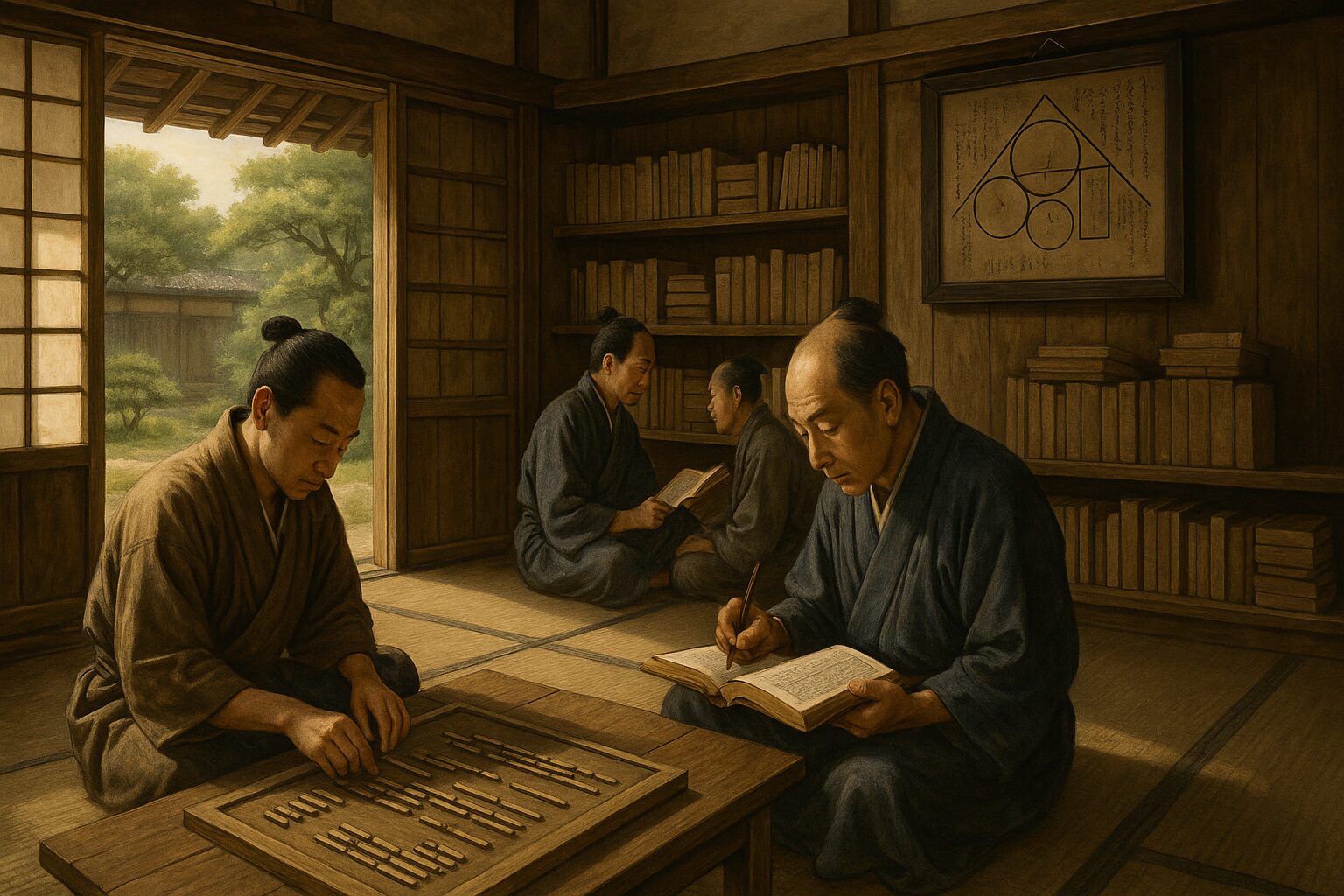

江戸時代の和算道場と教育

江戸時代、街の至るところに「算術道場」と呼ばれる塾がありました。現代の学習塾とは違い、和算を学ぶための専門の場所です。

これらの道場では、老若男女問わず多くの人々が和算を学んでいました。驚くことに、女性や農民、商人の子どもたちまで、身分を問わず学ぶことができたのです。

おじいちゃん、江戸時代って身分制度が厳しかったんじゃないの?どうして和算は広く学ばれたの?

やよい、確かに身分制度はあったけど、和算は実用的な技術として重宝されていたんだ。商売の計算や土地の測量など、日常生活に直結していたからね。それに、和算を学ぶことは教養の証でもあったんだよ

和算の教科書として最も有名なのが、『塵劫記(じんこうき)』です。1627年に吉田光由によって書かれたこの書物は、当時のベストセラーとなりました。

なんと、この『塵劫記』は300年の間に400回以上も版を重ねたそうです!現代で言えば、何百万部も売れた超人気書籍というわけです。

算術道場では、師匠と弟子の関係が非常に大切にされていました。弟子たちは問題を解くだけでなく、新しい問題を考案することも求められました。

また面白いのは、道場ごとに得意分野や教え方が異なっていたこと。今でいう「関数が得意な塾」「幾何が得意な塾」のような感じで、それぞれの特色を持っていたのです。

和算の学習方法も現代とは大きく異なっていました。暗記に頼るのではなく、考え方そのものを身につけることを重視。答えよりも、解法のプロセスが重視されていたのです。

江戸時代の和算教育は、単なる計算技術の習得ではなく、論理的思考力や創造性を養う場でもあったのですね。現代の私たちも見習うべき点がたくさんあるかもしれません。

おじいちゃん、和算の問題って具体的にどんなものがあったの?

例えば、『継子立て』という問題があったんだよ。「環状に並べた碁石」、あるいは「積み上げられたカード」などを一定の規則にしたがって取り除いたときに最後に残るものを求める問題じゃ。

和算の問題は実生活に根ざしたものが多く、抽象的な現代数学とは一味違った魅力があります。計算だけでなく、図形の問題や、日常の疑問から生まれた問題など、多岐にわたっていました。

江戸時代の和算道場は、数学を学ぶ場であると同時に、文化の交流地でもあったのです。和算が当時の人々の知的好奇心を刺激し、教育や文化に大きな影響を与えていたことがわかりますね。

次は、和算の発展に大きく貢献した吉田光由という人物について、もっと詳しく見ていきましょう。

和算の発展:吉田光由とその影響

和算の歴史を語るうえで、吉田光由(よしだ みつよし)の名前は欠かせません。彼の著した『塵劫記』は、日本の数学史上最も影響力のある書物の一つとなりました。

吉田光由は1598年に生まれ、京都の商人出身とされています。彼は当時の数学者・毛利重能に師事し、その知識を基に『塵劫記』を著しました。

「やよいちゃん、『塵劫記』という名前には意味があるんだよ。『塵』は小さなもの、『劫』は長い時間という意味で、『小さなことでも長い時間をかけて積み重ねれば大きな知識になる』という考えが込められているんだ」

「おじいちゃん、それってすごく素敵な意味だね!コツコツ勉強することの大切さを教えてくれるみたい」

『塵劫記』の特徴は、難しい数学を庶民にも分かりやすく説明したことです。そこには日常生活で使える計算方法から、興味を引く数学パズルまで、様々な内容が含まれていました。

例えば、「継子立」「油分け算」「継子割」など、実用的な問題から娯楽的な要素を含む問題まで幅広く収録されていました。特に「油分け算」は、3升と5升の容器を使って4升の油を計る方法を考える問題で、現代でも数学パズルとして親しまれています。

『塵劫記』の出版後、和算は爆発的に広まりました。それまで一部の専門家だけのものだった数学が、庶民の間でも学ばれるようになったのです。

吉田光由の功績は、単に一冊の本を書いただけではありません。彼は和算の基礎を確立し、日本独自の数学文化の発展に道を開きました。

おじいちゃん、吉田光由の後にも和算の発展に貢献した人はいるの?

もちろん!関孝和や建部賢弘など、多くの数学者が和算を発展させていったんだよ。特に関孝和は『日本のニュートン』とも呼ばれるほどの天才で、和算を最高レベルに引き上げた人物だね

吉田光由の後、関孝和(せき たかかず)が和算に革命をもたらしました。彼は「天元術」という代数的手法を発展させ、複雑な方程式を解く技術を確立しました。

さらに、建部賢弘(たけべ かたひろ)は関孝和の弟子として師の業績を継承し、円周率の計算などで大きな成果を上げました。彼らは西洋とは独立して、日本独自の数学理論を構築していったのです。

江戸時代を通じて、和算は和算家と呼ばれる数学者たちによって次々と新しい発見がなされました。それは武士、商人、農民など、様々な階層から天才が生まれ、日本全国に和算の火が灯ったのです。

和算の発展を支えたのは、単なる実用性だけではありません。そこには美しい解法を追求する芸術性と、新しい問題に挑戦する好奇心がありました。

吉田光由から始まった和算の流れは、日本人の論理的思考と創造性を刺激し続け、独自の数学文化を花開かせたのです。彼の蒔いた種は、300年以上の時を経た今も、私たちの知的好奇心を刺激し続けています。

和算の歴史を振り返ると、数学が単なる計算技術ではなく、文化や芸術と深く結びついていたことがわかります。次は、和算で実際に使われていた技術や方法について詳しく見ていきましょう。

和算の技術と方法

和算は単なる計算術ではなく、独自の道具や方法論を持つ、体系的な学問でした。現代の数学とは異なるアプローチで問題を解決する和算の技術は、日本人の創意工夫と知恵の結晶といえるでしょう。

和算家たちは、どのような道具を使い、どのような方法で計算していたのでしょうか。そこには、驚くほど洗練された技術と発想があったのです。

和算における算木の役割

和算の計算道具として最も基本的なものが「算木(さんぎ)」です。これは中国から伝わった計算道具で、細長い棒を並べて数字や式を表現するものでした。

やよい、今でいうなら鉛筆やボールペンのようなものだけど、書くのではなく並べて使うんだよ

へえ、おじいちゃん!それって、今のデジタル表示みたいな感じかな?

その例えは面白いね!確かに、7本の線で数字を表す電卓の表示に少し似ているかもしれないね

算木は主に竹や象牙、木などで作られた細い棒で、長さは約10センチほど。これを机の上に並べて計算していました。赤い算木と黒い算木があり、赤は正の数、黒は負の数を表していました。

算木を使った計算システムは「算木算」と呼ばれ、位取り記数法を採用していました。つまり、算木の位置によって1の位、10の位、100の位などを表すのです。

数字の表し方も独特でした。1から5までは横線で表し、6から9は「縦1本+横(5-α)本」という形で表現。例えば7なら「縦1本+横2本」となります。

でも、算木って動かしたら計算が崩れちゃわないの?

いい質問だね。実は計算用の碁盤目の枡目が描かれた算盤(さんばん)という板の上で使ったんだよ。枡目があるから位置がわかりやすかったんだ

算木の最大の特徴は、柔軟性にありました。紙と筆記用具が貴重だった時代、算木は繰り返し使えるエコな計算ツールだったのです。

また、算木を使った計算は視覚的にわかりやすく、教育的な効果も高かったといわれています。計算の過程が目に見える形で表されるため、理解しやすかったのでしょう。

和算家たちは算木を使って、連立方程式や高次方程式なども解いていました。算木を並べ替えることで式の変形を行い、現代の代数的操作に相当する処理を行っていたのです。

特に「天元術」と呼ばれる代数的解法では、算木を使って方程式を立て、未知数を求めていました。これは西洋数学の「x」を使った方程式に似た概念です。

おじいちゃん、江戸時代の人たちって、算木だけでそんな難しい計算ができたなんてすごいね!

ああ、道具は単純でも、使う人の頭脳は複雑だったんだよ。現代の計算機がなくても、人間の知恵は素晴らしいものを生み出せるんだ

算木は和算の発展に大きく貢献しましたが、江戸時代後期にはそろばんが普及し、徐々に使われなくなっていきました。しかし、算木による表記法は和算の書物の中で長く使われ続け、和算の理論発展を支え続けました。

算木は単なる計算道具以上の存在でした。それは和算という学問の基礎を支え、日本独自の数学的思考を育む土壌となったのです。

次は、和算独特の計算法である「九去法」について見ていきましょう。これは現代では失われてしまった、興味深い計算技術です。

九去法とは?和算が生んだ計算法

和算には「九去法(きゅうきょほう、くきょほう)」という独特の計算方法があります。これは今ではあまり知られていませんが、実に合理的で実用的な計算技術でした。

九去法って聞いたことないけど、おじいちゃん、どんな計算方法なの?

やよい、九去法は『9で割った余り』を使って計算の正しさを確かめる方法なんだよ。今でいう『検算』のような役割を果たしていたんだ

九去法の基本原理はとてもシンプルです。どんな数字も、各桁の数字を足し算し、その合計が9で割り切れるなら元の数も9で割り切れるというものです。

例えば、27という数字を考えてみましょう。2+7=9で、9は9で割り切れますね。そして実際、27÷9=3で割り切れます。

また、これを応用すると、どんな数も、各桁の数字を足し算して9で割った余りは、元の数を9で割った余りと等しいということになります。

具体的な例で説明すると、例えば835という数字があったとするね。各桁の数字を足すと8+3+5=16。さらに1+6=7。つまり『九去』すると7になる。そして835÷9=92あまり7なんだ

なるほど!これを使うと計算が合っているかチェックできるんだね

そうなんです。九去法は、掛け算や割り算の検算にとても役立ちました。大きな数の計算でも、簡単に間違いを見つけられるのです。

例えば、235×46=10810という計算があったとします。これが正しいかチェックするには:

- 235の九去:2+3+5=10、1+0=1(九去すると1)

- 46の九去:4+6=10、1+0=1(九去すると1)

- 掛け算の法則:掛け算の九去は、各因数の九去を掛けた数の九去に等しい

- よって、答えの九去は1×1=1のはず

- 10810の九去:1+0+8+1+0=10、1+0=1

- 答えの九去も1なので、計算は正しいと判断できる

おじいちゃん、これって今のコンピューターのエラーチェックみたいだね!

鋭い指摘だね、やよい。実は現代のコンピューターでも似たような『チェックサム』という技術が使われているんだよ。和算の知恵は現代にも通じるものがあるんだ

また、九去法の原理を拡張して「十一去法」や「七去法」なども開発されました。これらは別の数で割った余りを利用するもので、より精度の高いチェックが可能でした。

「和算では同じ計算でも複数の検算方法があったんだね。すごく慎重だったんだなぁ」

「商売で計算を間違えると大きな損失になるからね。安全第一の精神は今も昔も変わらないよ」

九去法のような技術が発達したのは、和算が実用性を重視していたからでしょう。理論だけでなく実際の生活で役立つことを目指していたのが和算の特徴だったのです。

和算の計算技術は、限られた道具で最大限の効果を生み出すための工夫の結晶でした。現代の私たちが電卓やコンピューターに頼っている時代だからこそ、和算の知恵に学ぶべき点は多いのではないでしょうか。

九去法は、単純でありながら奥深い計算技術です。日本の先人たちが生み出した知恵の一つとして、大切に後世に伝えていきたいものですね。

次は、和算を取り巻く文化的側面について見ていきましょう。和算には面白い伝説やエピソードがたくさんあるんですよ!

和算にまつわる文化と伝承

和算は単なる学問ではなく、日本の文化や生活に深く根ざしていました。神社への奉納、物語や伝説、さらには芸術にまで影響を与えていたのです。そんな和算の文化的側面を掘り下げてみましょう。

和算の伝説とエピソード

和算家たちの生涯や業績には、興味深い伝説やエピソードがたくさん残されています。歴史と伝承が織りなす和算の世界を覗いてみましょう。

おじいちゃん、和算に関する面白い話って何かあるの?

やよい、たくさんあるよ!例えば、『算聖』と呼ばれた関孝和の逸話は特に有名だね

関孝和(せき たかかず)は江戸時代前期の天才数学者で、「和算の祖」「日本のニュートン」とも呼ばれています。彼にまつわる伝説は数多くありますが、特に有名なのが「無言の解答」のエピソードです。

ある日、関孝和が門人たちと話していると、一人の見知らぬ男が現れ、難問を出しました。関は一言も発せず、扇子で地面に几何学的な図を描いただけ。男はそれを見ると「さすがは関先生」と言って立ち去ったといいます。

何も言わなくても、図だけで問題を解決したなんてすごいね!

そうだね。真偽は定かではないけれど、関孝和の非凡な才能を物語るエピソードとして語り継がれているんだよ

また、建部賢弘(たけべ かたひろ)という関の弟子にまつわる話もあります。彼は、師である関孝和の業績をまとめた『大成算経』の執筆中に病に倒れました。

それでも彼は「師の業績を後世に伝えなければ」と、病床でも執筆を続けたといいます。彼の熱意が和算の発展を支えたのです。

命をかけて数学を伝えようとしたなんて…本当に和算が好きだったんだね

ああ、和算家たちにとって数学は単なる計算ではなく、人生そのものだったんだろうね

地方に残る伝説も興味深いものがあります。例えば、和算の虫送りという風習があった地域もあります。難しい問題が解けないとき、「数学の虫」を竹筒に入れて川に流す儀式をすると、ひらめきが得られるという言い伝えです。

数学の虫って面白い考え方だね!今でいう『数学脳』みたいな感じかな?

そうかもしれないね。昔の人は目に見えない『ひらめき』も具体的なものとして表現したんだろうね

和算家同士の知恵比べも盛んでした。「算題」と呼ばれる数学の問題を出し合い、解答を競う文化がありました。時には「算額」として神社に奉納されることもありました。

特に面白いのが遊び心あふれる問題です。例えば「継子立て問題」では、異なる長さの柱を同じ高さにするために必要な継ぎ木の数を求めます。これは日常生活から生まれた問題なのです。

和算の文化は家族で受け継がれることも多かったんだよ

えっ、数学の家系があったの?

そう。和算家の中には代々その技術を受け継ぐ『算家』と呼ばれる家系もあったんだ。例えば、山路主住(やまじ かずすみ)の家系は三代にわたって優れた和算家を輩出したんだよ

和算の世界には女性の活躍も見られました。特に、千葉桃三(ちば とうぞう)の娘・千葉アキは「算法少女」と呼ばれ、父の著書『算法新書』の編集に携わったといわれています。

女の子でも和算ができたんだね!私も頑張らなきゃ

やよいなら絶対にできるよ。昔の女性たちは様々な制約があった中でも、知識を求めて頑張ったんだ

和算にまつわる伝説やエピソードを通じて、当時の人々がいかに数学を愛し、尊重していたかがわかります。それは単なる実用技術ではなく、文化や芸術としても花開いていたのです。

和算の伝説は、日本人の知的好奇心と創造性を物語るとともに、数学という普遍的な言語が人々の心をいかに豊かにしたかを教えてくれます。

次は、和算と神社の深い関係について、「算額」という興味深い文化を見ていきましょう。

神社で見られる和算:算額の文化

和算と神社の結びつきを示す最も象徴的なものが「算額(さんがく)」です。これは和算の問題と解答を書いた木の板で、学問の成就を祈って神社に奉納されました。

おじいちゃん、算額って今でも神社で見ることができるの?

ええ、全国の神社に約900枚ほどが現存しているよ。特に水戸の偕楽園近くにある弘道館や、東京の湯島天満宮には貴重な算額がたくさん保存されているんだ

算額は一般的に木製の板で、大きさは30cm~1m程度。そこには和算の問題とその解法が美しく描かれています。幾何学的な図形が色彩豊かに彩られ、まるで芸術作品のようです。

算額の奉納には主に三つの目的がありました。

- 学問成就の感謝:難問を解けたことへの感謝

- 挑戦状の提示:他の和算家に問題を提示する

- 成果の公表:自分の研究成果を世に知らしめる

算額って今でいうSNSみたいな役割もあったんだね!

鋭い指摘だね!確かに算額は当時の『学術発表の場』でもあったんだよ。現代のオンライン掲示板のような役割を果たしていたとも言えるね

算額に描かれる問題は多岐にわたります。円や球の体積を求める幾何学的な問題、実生活に基づいた応用問題、さらには純粋に理論的な代数方程式まで、様々な問題が奉納されました。

特に人気があったのは、「傍斜(ぼうしゃ)問題」と呼ばれる幾何学の問題です。「傍斜法」は、江戸時代に安島直円が導き出した、円の接触問題の基本公式です。特に、3つの円や4つの円が接触している場合に、共通接線の長さを求める際に用いられる公式です。美しい図と高度な数学が組み合わさっていました。

算額の文化は江戸時代の中期から後期にかけて全国に広がったんだよ。特に東北地方や関東地方に多く残されているんだ

どうして東北に多いの?

東北には和算の有力な流派があったんだ。特に最上流や会田流といった流派が盛んで、多くの和算家を輩出したんだよ

算額の文化が示すのは、和算が宗教的要素と学術的要素を兼ね備えていたということです。神への奉納という形をとりながらも、その実質は最先端の数学研究の発表の場だったのです。

算額に描かれた問題の中には、現代の数学者でも解くのが難しいものもあります。特に円に内接する多角形や球に関する問題は、当時の和算家の高い数学的能力を示しています。

おじいちゃん、算額を見に行ってみたいな

そうだね、今度の休みに近くの神社に行ってみよう。もしかしたら、何百年も前の和算家が残した数学の宝物に出会えるかもしれないよ

算額は江戸時代の知的文化を今に伝える重要な文化財です。それは単なる数学の問題ではなく、当時の人々の思考や美意識、そして神への敬意が込められた貴重な遺産なのです。

和算と神社の結びつきは、日本独自の文化現象として、今でも私たちを魅了し続けています。算額を通して、先人たちの知恵と創造性に触れてみるのも素敵な体験かもしれませんね。

次は、和算を支えた数々の数学者たちについて、もっと詳しく見ていきましょう。

和算と日本の数学者たち

和算の世界を彩ったのは、数多くの才能あふれる数学者たちでした。彼らは身分や出自を問わず、純粋な知的好奇心に導かれて和算の世界に飛び込みました。そして、驚くべき発見や独創的な理論を次々と生み出していきました。

この章では、和算の発展に貢献した数学者たちの足跡をたどってみましょう。

知っておきたい和算の数学者たち

おじいちゃん、和算の数学者って西洋の数学者みたいに有名じゃないけど、すごい人たちがいたんでしょ?

そうなんだよ、やよい。和算家たちは西洋とは独立して、独自の数学を発展させていったんだ。その業績は世界的に見ても誇るべきものなんだよ

和算の世界で最も崇められた数学者は、関孝和(せき たかかず)です。彼は1642年頃に生まれ、1708年に亡くなったとされています。

関孝和は天元術という代数的方法を発展させ、和算を新たな高みへと導きました。彼の業績の中でも特に有名なのが「行列式」の発見です。

行列式って、高校数学で習うアレ?

そう、その通り!関孝和は西洋より約40年も早く行列式の概念を発見したと言われているんだ。当時は『十字環』と呼ばれていたけどね

関孝和はまた、円周率の計算にも取り組み、小数点以下11桁まで正確に求めました。彼は幕府の役人としての仕事をこなしながら、数学研究に打ち込んだと言われています。

「算聖」と呼ばれた関孝和の弟子には、建部賢弘(たけべ かたひろ)がいました。建部は師の業績を『大成算経』としてまとめ、和算の体系化に貢献しました。

建部自身も優れた数学者で、円周率の計算を小数点以下40桁まで正確に求めるという偉業を成し遂げています。

すごい!電卓もコンピューターもない時代にどうやって計算したんだろう?

根気強く紙と筆で計算を続けたんだよ。今ではなかなか想像できないほどの忍耐力だね

和算家の中でも独特の存在だったのが村松茂清(むらまつ しげきよ)です。彼は農民出身で、独学で和算を学びました。そして「算法天生法」という独自の計算法を開発したのです。

農民から数学者になったの?

そう、和算の素晴らしいところは、身分に関係なく才能が認められたことなんだ。村松は文字通り『田んぼで方程式を考えていた』というエピソードも残っているよ

江戸時代後期になると、会田安明(あいだ やすあき)が登場します。彼は「会田流」という和算の流派を創始し、特に幾何学的問題の解法で大きな功績を残しました。

流派があったんだ!武術みたいだね

その通り!和算には『最上流』『関流』『会田流』などいくつもの流派があったんだよ。それぞれ得意分野や教え方が違っていたんだ

長谷川寛(はせがわ ひろし)は、和算の黄金期を支えた重要人物です。彼は『算法点竄指南』という教科書を執筆し、多くの和算家を育てました。

点竄(てんざん)って何?

算木を使った計算法のことだよ。長谷川は教育者としても優れていて、和算の普及に大きく貢献したんだ

和田寧(わだ やすし)は「剰一術」という独自の計算法を開発した数学者です。これは今でいう「中国人の剰余定理」に相当するもので、複雑な計算を効率的に行う方法でした。

おじいちゃん、和算家って何人くらいいたの?

正確な数は分からないけど、江戸時代全体では数千人の和算家がいたと言われているよ。その中でも特に優れた人は300人ほどだったと推定されているね

これらの和算家たちは、互いに切磋琢磨しながら日本独自の数学を発展させました。彼らの業績は当時の日本の知的水準の高さを示すとともに、文化や芸術としての数学の魅力を今に伝えています。

和算家の人生を知ると、数学っていうのは単なる計算じゃなくて、人生をかけるほど面白いものなんだって分かるね

その通り!数学は人類の知的冒険なんだ。和算家たちの情熱は、今を生きる私たちにも大切なことを教えてくれるよ

和算家たちの物語は、才能と努力、そして純粋な知的好奇心がもたらす成果の素晴らしさを教えてくれます。次は、和算の世界に花開いた独特の文化「算法少女」について見ていきましょう。

算法少女とその物語

和算の世界には「算法少女(さんぽうしょうじょ)」という興味深い現象がありました。これは数学に親しむ若い女性たちを指す言葉で、江戸時代後期には一種の文化的ブームとなっていたのです。

算法少女って、私みたいな女の子が数学をやっていたってこと?

その通り!江戸時代には数学が好きな女の子たちがいて、中には驚くほどの才能を発揮した人もいたんだよ

算法少女の中で最も有名なのは、千葉アキでしょう。彼女は和算家・千葉桃三(ちば とうぞう)の娘で、父から和算を学びました。千葉アキは父の著書『算法新書』の編集に携わり、難解な和算の問題を見事に解いたと伝えられています。

女の子でも数学の本を作れたんだね!すごい!

当時としては珍しいことだったけど、和算の世界では才能があれば評価されたんだね。千葉アキは『算聖』と呼ばれた関孝和の末裔とも言われているよ

算法少女たちは、単に和算を学ぶだけでなく、算額を奉納することもありました。彼女たちが解いた問題は神社に奉納され、その才能が広く知られることになったのです。

でも、当時は女の子が勉強するのって難しかったんじゃないの?

確かに制約はあったけど、和算は家庭で学べる教養として認められていたんだ。特に商家の娘たちは家業の計算のために和算を学ぶことが奨励されていたんだよ

次は、和算の知識が現代でどのように活かされているのか、その実用的な側面について見ていきましょう。古い知恵が新しい時代に息づく姿を探ってみましょう。

現代に活かす和算の知識

和算は江戸時代に花開いた日本独自の数学体系ですが、その考え方や技術は現代社会でも十分に価値があります。ここでは、和算の古典的知識が現代でどのように活用できるのか、そして和算がどのように進化してきたのかを探ってみましょう。

和算の古典とその現代活用法

おじいちゃん、江戸時代の和算って今の私たちの生活に役立つの?

もちろん!和算の考え方や解法は、今でも十分に活用できるものがたくさんあるんだよ

和算の古典書の中でも特に重要なのが、『塵劫記』と『算法統宗』です。これらの書物には、日常生活に役立つ計算法がたくさん含まれています。

『塵劫記』に収録されている「油分け算」は、現代の数学パズルとしても人気があります。これは、一定量の液体を、目盛りのない容器を使って正確に計る方法を考える問題です。

例えば、8リットルの油があって、5リットル容器と3リットル容器しかない場合に、ちょうど4リットルを計り取る方法を考えるんだ

それって、頭の体操みたいで面白そう!

そう、こういったパズルは論理的思考力を鍛えるのに最適なんだ。プログラミングや問題解決能力の向上にも役立つんだよ

また、和算では「継子立て」という問題も有名です。これは「環状に並べた碁石」、あるいは「積み上げられたカード」などを一定の規則にしたがって取り除いたときに最後に残るものを求める問題です。

この問題は現代でいうところの漸化式の応用の問題になるんじゃ

難しそうだけど、実生活でも使えそうだね

和算の技術の中で特に現代に活きているのが「そろばん」です。電卓が普及した現代でもそろばんは脳の活性化や集中力向上に効果があるとして、教育現場で活用されています。

そろばんって、指を動かすことで脳が活性化されるって聞いたことがあるよ

その通り!最近の研究でも、そろばんが計算力だけでなく、記憶力や空間認識能力の向上にも効果があると言われているんだ

和算の図形問題も現代の数学教育に活かせます。特に「傍斜問題」と呼ばれる円に内接する図形の問題は、幾何学的直観力を養うのに最適です。

和算の問題は答えだけでなく、解法の美しさも重視されていたんだ。これは現代の数学教育でも大切な視点だよね

確かに、どうやって解くかのプロセスも大事だよね

和算の九去法も、暗算力を鍛えるのに役立ちます。各桁の数字を足していく簡単な計算で大きな数の性質を調べられるこの方法は、算数の面白さを実感するのに最適です。

また、和算の問題集は現代の数学パズルの宝庫です。例えば『算法少女』などの古典書に記載された問題は、現代の数学オリンピックの問題にも負けない奥深さがあります。

和算の教育方法も現代に活かせます。和算では、まず基本の型を学び、それから応用問題に取り組むという段階的な学習法が取られていました。これは現代の「スモールステップ」による学習法にも通じるものです。

型から入るって、武道みたいだね

その通り!和算は数学でありながら、武道や芸道と共通する『道』としての側面もあったんだよ

さらに、和算の文化的側面も現代社会に価値があります。算額のような数学と芸術を融合させた文化は、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学の融合教育)の先駆けとも言えるでしょう。

算額って、アートと数学が一緒になってるんだよね

そう!現代でも『数学アート』として、算額の伝統を継承した作品が作られているんだよ

和算が持つ問題解決のアプローチも現代に通じます。和算では、複雑な問題を小さな部分に分解して解くという方法がよく使われました。これは現代のシステム思考やプログラミングの基本的な考え方と共通しています。

問題を小さく分けて考えるって、プログラミングでもよく言われるよね

その通り!和算家たちは何百年も前に、現代的な問題解決法を実践していたんだよ

そして何より、和算が教えてくれる粘り強く考える姿勢は、現代社会でも非常に価値があります。答えをすぐに求めるのではなく、じっくりと問題と向き合う態度は、複雑な現代社会で問題解決を行ううえで重要な資質です。

おじいちゃん、和算って単なる昔の数学じゃなくて、今でも役立つ知恵の宝庫なんだね

その通り!昔の知恵は時代が変わっても、本質的な価値は変わらないものなんだよ

和算の古典から学ぶことは、単なる計算技術だけではありません。それは問題に取り組む姿勢、美しさを追求する感性、そして知的好奇心を大切にする文化なのです。

現代社会で和算の知恵を活かすことは、私たちの思考をより豊かで柔軟なものにしてくれるでしょう。和算が培ってきた伝統と知恵は、未来に向けてさらに発展していく可能性を秘めているのです。

次は、和算がどのように現代のデジタル技術へと進化していったのか、その歴史的変遷を見ていきましょう。

和算の進化:算盤からデジタルへ

和算の技術や考え方は、時代とともに形を変えながら進化してきました。算木から始まり、そろばんを経て、現代のコンピューター技術にまで影響を与えています。その進化の過程を追ってみましょう。

おじいちゃん、和算がどうやってデジタル時代まで続いてきたのか気になるな

やよい、その進化の過程は実に興味深いんだよ。まずは算木からそろばんへの変化から見ていこう

和算の計算道具として最初に広く使われたのは算木でした。しかし、時代が下るにつれてそろばんが普及していきました。そろばんは算木より高速に計算できる上、持ち運びにも便利だったのです。

そろばんって、算木より進化したバージョンってことなんだね

そうだね。プログラミング言語でいえば、アップデートされたバージョンと言えるかもしれないね

江戸時代後期には、そろばんの達人である珠算家が登場します。彼らは驚くべき速さで複雑な計算をこなし、その技術は「珠算」として体系化されました。

珠算の達人たちは、かけ算や割り算を信じられないスピードでこなしたんだよ。今のコンピューターのような存在だったんだ

へえ!人間電卓みたいな人たちだったんだね

明治時代になると、西洋数学(洋算)が導入され、和算は急速に衰退しました。しかし、そろばんだけは日本の事務処理や商業計算に欠かせないものとして残りました。

明治時代以降、学校では西洋式の筆算が教えられるようになったけど、商店や会社ではそろばんが長く使われ続けたんだ

今でもスーパーのレジでそろばん使ってるのを見たことあるよ!

そう、電卓が普及した今でも、そろばんの技術は生き続けているんだね

特に注目すべきは、そろばん式計算機の登場です。これは、そろばんの操作感を模した機械式計算機で、日本独自の発明でした。

タイガー計算機やシャープの計算器なんかが有名だったよ。これらはそろばんの原理を機械化したもので、和算の技術が進化した形だと言えるね

機械式のそろばんみたいなものだったんだね

やがて電子式計算機(電卓)が登場すると、計算の世界は劇的に変わりました。しかし興味深いことに、日本の電卓メーカーは世界市場で大きなシェアを獲得します。

カシオやシャープの電卓が世界中で使われるようになったのも、日本に計算技術の長い伝統があったからこそだと言えるかもしれないね

和算の伝統が電卓につながったなんて面白いね!

さらに進んで、コンピューターの時代になっても和算の影響は見られます。特に注目すべきは、和算の「天元術」と現代のコンピューターアルゴリズムの類似性です。

天元術では未知数を『天元』として置き、それを中心に方程式を立てていくんだけど、この考え方は現代のプログラミングにも通じるものがあるんだ

プログラミングでも変数を使うもんね!

また、スーパーコンピューター「京(けい)」や「富岳(ふがく)」の開発にも、日本の計算文化の伝統が活かされています。その名前自体が、日本の文化的背景を持っています。

『京』という名前は、大きい数字を表す単位で『一京』は10の16乗という巨大な数を表すんだよ。和算の世界に限らず日本における、数字を表す単位なんだ

へえ!だから京コンピューターっていう名前だったんだ!

現代では、そろばん式暗算が脳トレーニングとして見直されています。フラッシュ暗算と呼ばれる技術は、数字を一瞬で計算する驚くべき能力を育てます。

頭の中にそろばんのイメージを作って計算する『暗算』は、右脳と左脳の両方を使うトレーニングになるんだよ。今ではITエンジニアやビジネスパーソンにも注目されているんだ

私もやってみたいな!頭も良くなるなんて一石二鳥だね

さらに最近では、和算の問題をAI技術で解析する研究も進んでいます。江戸時代の算額に書かれた問題をコンピューターで解くことで、和算家たちの思考法を解明しようという試みです。

最新技術で昔の数学を解明するなんて、時空を超えた共同研究みたいで面白いね!

その通り!和算と現代技術の融合は、新しい発見をもたらす可能性を秘めているんだ

このように和算は形を変えながらも、その本質的な考え方や技術は現代のデジタル社会にも脈々と息づいています。それは計算技術にとどまらず、問題解決のアプローチや創造的思考法にまで及んでいるのです。

おじいちゃん、和算がこんなにも現代につながっているなんて、すごく面白いね

歴史というのは切れ目なく続いているものなんだよ。和算も完全に消えたわけではなく、形を変えて現代に生き続けているんだね

和算から続く日本の計算文化の伝統は、これからも新しい形で発展していくことでしょう。その豊かな遺産は、未来の技術発展にもきっと貢献していくはずです。

次は、和算がどのような文化的影響を受け、また与えてきたのか、その広がりについて見ていきましょう。特に、和算の源流とも言える中国の影響について探ってみましょう。

和算を取り巻く文化的影響と継承

和算は独立して発展したわけではなく、さまざまな文化的影響を受けながら形成されました。また、それ自体が日本の文化や教育に大きな影響を与えてきました。この章では、和算を取り巻く文化的側面に焦点を当ててみましょう。

和算の中国からの影響

おじいちゃん、和算って日本で生まれたの?

いい質問だね、やよい。実は和算のルーツをたどると、中国の数学に行き着くんだよ

和算の源流は、中国から伝わった「算術」にあります。7世紀から8世紀にかけて、遣唐使によって中国の数学書『九章算術』などが日本に伝えられました。

『九章算術』は紀元前に編纂された数学書で、土地測量や税金計算など実用的な問題を多く含んでいたんだ

へえ、2000年以上も前から数学の本があったんだね!

中国から伝わった主な計算道具が算木(さんぎ)です。これは細長い棒を並べて数字や計算式を表現するもので、和算の基礎となりました。

算木を使った計算法は『算木算』と呼ばれ、平安時代から江戸時代初期まで日本の主要な計算法だったんだよ

どうやって使うの?

例えば、横向きに置いた算木は1を表し、縦向きは5を表すんだ。それを位取りに合わせて並べて大きな数を表現していたんだよ

中国から伝わった数学理論の中でも特に重要なのが、「天元術」です。これは未知数を「天元」として置き、方程式を解く方法でした。

天元術は関孝和によって『傍書法』として発展し、和算独自の代数的手法になったんだ

日本風にアレンジしたんだね!

そう、取り入れるだけでなく、日本の数学者たちは独自の工夫と発展を加えていったんだ

中国の影響は数学書にも見られます。特に江戸時代初期の『算法統宗』という中国の数学書は、多くの和算書に影響を与えました。

『算法統宗』は明代の数学者・程大位が著した本で、日本に輸入されるとすぐに和算家たちの間で重要な参考書となったんだ

中国の本を日本人が勉強していたんだね

日本に伝わった中国数学は、やがて日本独自の発展を遂げていきます。特に江戸時代中期以降は、中国数学を超える独創的な理論が次々と生み出されました。

例えば、円周率の計算では、中国では祖沖之が小数点以下7桁まで計算していたけど、日本の建部賢弘は40桁まで計算したんだよ

すごい!日本人の方が計算を進めたんだね!

そう、和算は中国数学を基礎としながらも、独自の発展を遂げたんだよ。特に江戸時代後期には、日本独自の成果が次々と生まれていったんだ

和算の独自性が最も発揮されたのは図形問題の分野でした。特に円や球に関する問題、「傍斜問題」と呼ばれる幾何学的問題などは、中国数学にはない和算独自の発展領域でした。

また、中国には『算額』のような文化はなかったんだ。問題と解答を神社に奉納するという習慣は、日本独自の文化だったんだよ

日本らしい伝統になったんだね!

和算の発展過程で面白いのは、中国から学びながらも、やがて逆輸出が始まったことです。江戸時代後期になると、日本の和算書が中国に伝わり、中国の数学にも影響を与えるようになりました。

日本の『点竄術』という解法が中国に伝わって評価されたという記録もあるんだ

日本から中国に数学が伝わったなんて、すごいね!

また、和算は中国数学と西洋数学を橋渡しする役割も果たしました。明治時代に西洋数学が導入された際、和算の知識が理解の助けとなったケースも多かったのです。

おじいちゃん、和算って中国からの『輸入品』じゃないんだね

その通り!最初は中国から学んだけれど、やがて日本の風土や文化の中で独自の発展を遂げた『国産品』になったんだよ。それが和算の魅力でもあるんだ

和算の歴史を振り返ると、文化は国境を越えて交流し、それぞれの土地で独自の花を咲かせることがわかります。和算は中国数学を出発点としながらも、日本独自の文化や思考法と結びつき、独創的な発展を遂げたのです。

中国からの影響を理解することで、和算の成り立ちがより深く理解できるでしょう。そして、それは文化交流の重要性も教えてくれます。

次は、和算が持つ文化財としての価値について考えてみましょう。現代においても、和算は貴重な文化遺産として評価されているのです。

和算と文化財としての価値

和算は単なる計算技術ではなく、日本の貴重な文化遺産としての価値を持っています。その歴史的・文化的意義は、近年ますます注目されるようになってきました。

おじいちゃん、和算って博物館に展示されるような『文化財』なの?

そうなんだよ、やよい。和算に関する書物や算額は、立派な文化財として保存・研究されているんだ

和算の文化財としての価値が特に高いのは、算額(さんがく)です。全国の神社に奉納された算額は、数学と芸術が融合した独特の文化遺産です。

現存する算額は約900枚と言われているけど、これらは江戸時代の数学水準を知る上で非常に重要な資料なんだ

算額って、今でも見ることができるの?

もちろん!東京の湯島天満宮や、水戸の弘道館、会津の穴原天満宮などに保存されている算額は一般公開されているよ。機会があれば見に行ってみるといいね

また、和算家が残した和算書も貴重な文化財です。特に『塵劫記』や『発微算法』、『大成算経』などは、日本の数学史を知る上で欠かせない一級資料です。

これらの和算書は、国立国会図書館や東北大学、京都大学などで大切に保存されているよ。一部はデジタルアーカイブとしてインターネットでも見られるようになっているんだ

すごい!家にいながら江戸時代の数学の本が見られるんだね

和算は無形文化財としての側面も持っています。そろばんの技術やその教授法は、日本の伝統的な計算文化として継承されています。

2006年には『和算』が文化審議会から記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選ばれたんだ。これは和算の文化的価値が国に認められた証拠だね

和算が国の文化財になったんだね!

和算の文化財としての魅力は、その学際的な性格にもあります。和算は数学であると同時に、歴史学、教育学、芸術学など、さまざまな分野から研究価値があるとされています。

例えば、算額の図柄や彩色は美術史的にも興味深いし、和算書の言葉遣いは国語学的にも研究対象になるんだよ

一つのものをいろんな角度から研究できるんだね

近年では、和算を観光資源として活用する動きも見られます。「和算ゆかりの地めぐり」のような文化観光ツアーや、算額を展示する特別展なども開催されています。

和算家の生家や、算額がある神社を巡るツアーもあるんだよ。数学好きな観光客に人気があるんだ

数学の聖地巡礼みたいで楽しそう!

また、教育的な観点からも和算は注目されています。学校教育の中で和算を取り入れる試みは、日本の数学教育に新たな視点をもたらしています。

和算の問題は実生活と結びついていることが多いから、数学の応用力を養うのに適しているんだ。『数学って何の役に立つの?』という質問への答えにもなるよね

私も学校で和算について習ってみたいな

和算が文化財として評価される理由は、それが日本人の創造性や思考法を反映しているからでもあります。和算は日本文化の一つの表現形態として、私たちのアイデンティティの一部を形成しているのです。

おじいちゃん、和算って単なる古い数学じゃなくて、もっと大切なものなんだね

その通り!和算は私たち日本人の知的遺産であり、誇るべき文化なんだよ。これからも大切に保存し、研究していくべきものなんだ

和算の文化財としての価値を認識することは、私たちの文化的背景をより深く理解することにつながります。また、それは未来に向けて、独創的な思考と文化的アイデンティティを育む土壌ともなるでしょう。

和算という文化遺産を通じて、過去と現在、そして未来をつなぐ知的な旅を続けていきたいものです。

次は、和算の魅力を伝える「和算講談」という興味深い文化活動について見ていきましょう。これは和算を多くの人々に親しみやすく伝える取り組みです。

和算講談の魅力

おじいちゃん、和算講談って何?数学の講演のこと?

いい質問だね、やよい。和算講談とは、伝統的な話芸『講談』のスタイルで和算の話を面白く語る文化活動なんだよ

和算講談は、江戸時代の数学者たちのエピソードや、和算にまつわる逸話を講談調で語り聞かせるパフォーマンスです。難解になりがちな数学の話を、誰もが楽しめる物語として提供しています。

講談って、あの扇子をパンッと鳴らして話す芸能でしょ?数学とどう組み合わさるの?

例えば、関孝和と建部賢弘の師弟関係や、算額に込められた数学者たちの情熱などを、ドラマチックに語るんだ。数式も出てくるけど、物語として楽しめるように工夫されているよ

和算講談の魅力は、エンターテインメントと教育が見事に融合している点にあります。難しい数学的概念を、身近な話や人間ドラマを通して伝えることで、数学に苦手意識を持つ人でも楽しめるのです。

最近では、各地の博物館や科学館、学校などで和算講談の公演が行われているんだ。数学の普及活動として注目されているよ

聞いてみたい!数学が物語になるなんて面白そう

和算講談で人気の題材の一つが、算聖 関孝和の生涯です。謎に包まれた彼の人生や、その驚異的な数学的能力は、講談の題材として絶好のものです。

関孝和は、貧しい家に生まれながらも数学の才能を開花させ、やがて『算聖』と呼ばれるまでになった…という物語は、まるで映画のようなドラマがあるんだ

数学者の人生ってそんなにドラマチックなの?

もちろん!情熱を持って真理を追究する人生には、必ずドラマがあるものだよ

また、算額の奉納をめぐる物語も人気です。例えば、若い和算家が難問を解いて名声を得るために算額を奉納する物語や、師弟が協力して問題に挑む話などがあります。

算額にまつわる恋愛模様を描いた演目もあるんだよ。数学を通じて結ばれる若い和算家と算法少女の物語なんて、ロマンティックじゃないかい?

えー!数学でラブストーリー?それは意外!

和算講談の特徴は、分かりやすさにあります。複雑な数学的概念も、具体的な例えや日常的な場面に置き換えて説明します。

例えば、『円周率の計算』という難しい話題も、『職人が大きな壺を作るために正確な円の大きさを知りたい』という具体的な場面から入るんだ

なるほど!そうすれば数学が苦手な人でも興味が持てるね

和算講談を行う講談師は、数学の知識と芸能の技術の両方を持ち合わせています。単に和算の話をするだけでなく、江戸時代の言葉遣いや所作、扇子や張り扇を使った独特の話芸も駆使します。

本格的な和算講談師は少ないんだけど、最近では数学者と講談師が協力して公演を行うケースも増えているよ

先生と役者のコラボみたいだね!

和算講談の公演では、実際に算盤や算木などの道具を使ったデモンストレーションを行うこともあります。観客が実際に手を動かして計算を体験できるワークショップと組み合わせることも多いです。

聞くだけじゃなくて、実際に算木を並べてみたりすることで、和算の面白さをより実感できるんだ

見て、聞いて、触って学べるんだね!

和算講談は、単なる数学の普及活動を超えて、日本文化の継承という側面も持っています。和算という日本独自の数学文化と、講談という伝統芸能が融合することで、新しい文化的価値を生み出しているのです。

おじいちゃん、和算講談って昔からあったの?

いや、実は比較的新しい取り組みなんだよ。でも、江戸時代にも和算家の逸話は口伝えで広がっていたから、その精神は受け継いでいると言えるね

和算講談は、数学を「硬い学問」から「親しみやすい文化」へと変える力を持っています。それは和算の魅力を現代に伝える、新しくも伝統的な方法なのです。

機会があれば、和算講談の公演に足を運んでみてください。数学の面白さを、新しい角度から発見できることでしょう。

やよい、和算講談を聞くと、数学がもっと好きになるかもしれないよ

うん、絶対聞いてみたい!数学と物語が一緒になったら、きっと楽しいよね

和算講談は、知識と感動を同時に与えてくれる素晴らしい文化活動です。それは和算という日本の知的遺産を、多くの人々に届ける架け橋となっているのです。

まとめ:和算が教えてくれること

和算の世界への旅はいかがでしたか?江戸時代に花開いた日本独自の数学は、単なる計算技術を超えて、豊かな文化と深い知恵を育んできました。

私たちの探訪を振り返ると、和算には現代の私たちに語りかける多くのメッセージがあることがわかります。

おじいちゃん、和算について色々学んできたけど、結局一番大切なのは何だと思う?

それはね、やよいちゃん、和算が教えてくれる『考える喜び』じゃないかな。答えを出すことよりも、問題と向き合う過程そのものを楽しむという姿勢だよ

和算の最大の魅力は、「解法の美しさ」を追求する姿勢にあります。和算家たちは単に正解を求めるだけでなく、よりエレガントな解き方、より簡潔な方法を模索し続けました。

また、和算は身分や性別を超えた学びの場を提供していました。武士、商人、農民、そして女性まで、才能と努力があれば誰でも和算の世界で認められたのです。これは現代の教育にも通じる開かれた学びの精神ではないでしょうか。

和算の問題は実生活と結びついているものが多かったよね。『こんな計算、何の役に立つの?』という疑問が起きにくかっただろうね

確かに!土地の測量や商売の計算など、生活に役立つ問題ばかりだったね

和算には実用性と芸術性のバランスがあります。実生活の問題解決に役立つ一方で、純粋に美しい理論やパズル的な問題も大切にされていました。これは学問のあるべき姿を示しているのかもしれません。

和算の発展過程からは、異文化を取り入れながら独自の発展を遂げる創造性も学べます。中国から伝わった数学を基礎としながらも、日本独自の進化を遂げた和算の歴史は、グローバル化が進む現代にも参考になるでしょう。

算額文化に見られるように、和算には『知識の共有』という精神もあったね。今のオープンソースやウィキペディアみたいな考え方だよね

そうだね!神社に奉納することで、誰もが見られるようにしたんだもんね

和算は継承と革新のバランスも教えてくれます。師から弟子へと技術が伝わりながらも、常に新しい問題や解法が求められる文化は、伝統を守りながら革新を続ける日本文化の特質を表しています。

何より、和算から学べるのは数学を楽しむ心ではないでしょうか。和算の問題には遊び心があり、解くこと自体が楽しみであるという姿勢が感じられます。これは現代の数学教育でも大切にすべき視点です。

やよい、和算を通じて、日本の歴史や文化、そして数学の魅力を少しでも感じてもらえたかな?

うん!最初は難しそうだと思ったけど、実は身近なことと結びついていて、とても面白かったよ。特に算法少女のことを知って、私も数学に自信が持てるような気がしたな

和算は過去のものではなく、現代に生きる私たちの中にもその精神は息づいています。そろばんの技術、問題解決のアプローチ、さらには知的好奇心を大切にする姿勢など、和算の伝統は形を変えて継承されているのです。

おじいちゃん、今度は実際に算木を使ってみたいな。それから、近くの神社に算額があるか調べてみよう!

いいね!体験することで、もっと和算の面白さがわかるだろうね。それに、算額を見ると、昔の人々の情熱や工夫が伝わってくるよ

和算の世界は、まだまだ私たちに多くの発見と驚きを与えてくれます。この記事をきっかけに、和算の魅力に触れ、日本の数学文化への関心を深めていただければ幸いです。

数学は難しいものではなく、日常に息づく知恵であり、人生を豊かにする文化なのです。和算の精神を受け継ぎ、「考えること」の楽しさを味わってみませんか?

やよい、この記事を読んでくれた人たちも、和算の魅力を感じてくれるといいね

うん!数学が苦手な人でも、和算なら親しみが持てるかもしれないね。私のように!

和算の探究は、過去への旅であると同時に、未来への道しるべでもあります。数学の美しさと知的冒険の喜びが、皆さんの心に届きますように。

おじいちゃんからひとこと:

和算の探究は、単なる歴史の勉強ではなく、現代の私たちの思考や文化を見つめ直す機会にもなります。IT技術が発達した現代だからこそ、「じっくり考える」和算の精神は大切なのではないでしょうか。和算を通じて、日本の知的遺産の豊かさに改めて気づかされます

やよいからひとこと:

最初は「難しそう…」と思っていた和算ですが、調べていくうちに身近で面白いものだとわかりました!特に算法少女のことを知って、女の子でも数学ができるんだ!と勇気づけられました。みなさんも和算を通して、数学の新しい楽しみ方を見つけてみてください!

コメント