光と影が織りなす幾何学模様の美、釘を一切使わない匠の技——。日本の伝統工芸「組子細工」は、単なる装飾ではなく、先人の知恵と美意識が結晶した芸術です。今回は中学生の私が、元ITエンジニアの祖父と一緒に、この神秘的な木工技術の世界へご案内します。なぜ現代の建築家やデザイナーたちが、この古の技法に魅了されるのか。その答えを求めて、組子細工の奥深い世界へ、一緒に旅してみませんか?

組子細工とは何か

木と木を組み合わせるだけで、息をのむような美しさを生み出す組子細工。その歴史は奈良時代にまで遡ります。私が初めて組子細工の作品を見たのは、京都の古い寺院を訪れたときでした。陽の光が障子を通して部屋に差し込むと、組子が作る影が床に美しい模様を描き出し、思わず立ち止まってしまいました。

組子細工の意味と歴史

組子細工とは、釘や金具を一切使わず、木片を組み合わせて模様を作る日本の伝統的な木工技術です。その起源は飛鳥時代から奈良時代とされていますが、本格的に発展したのは江戸時代のことでした。

この技術は元々、障子や欄間などの建具を強化するために生まれたものです。木材同士を精密に組み合わせることで、強度を保ちながらも美しい模様を作り出すという実用と装飾を兼ね備えた技法です。

興味深いことに、組子細工の技術は、仏教建築の影響を強く受けています。中国から伝わった建築様式と共に、木材を組み合わせる技術も日本に入ってきたと考えられています。『日本建築史図集』(日本建築学会編)によれば、法隆寺の建築部材にも初期の組子技術が見られるそうです。

やよい、組子細工には数学的な要素も含まれているんだよ。精密な角度計算や幾何学的な設計がなければ、あの美しい模様は生まれないんじゃ

へえ!おじいちゃん、私が数学で習う図形の勉強が、こんな素敵な工芸につながっているなんて知らなかったの。だから江戸時代の職人さんたちも、実は数学者みたいなものだったんだね

組子細工の魅力は、時代を超えて人々を魅了し続けています。あなたも一度、その繊細な美しさに触れてみませんか?次は、組子細工を支える伝統技法と職人の技について見ていきましょう。

伝統技法と職人技

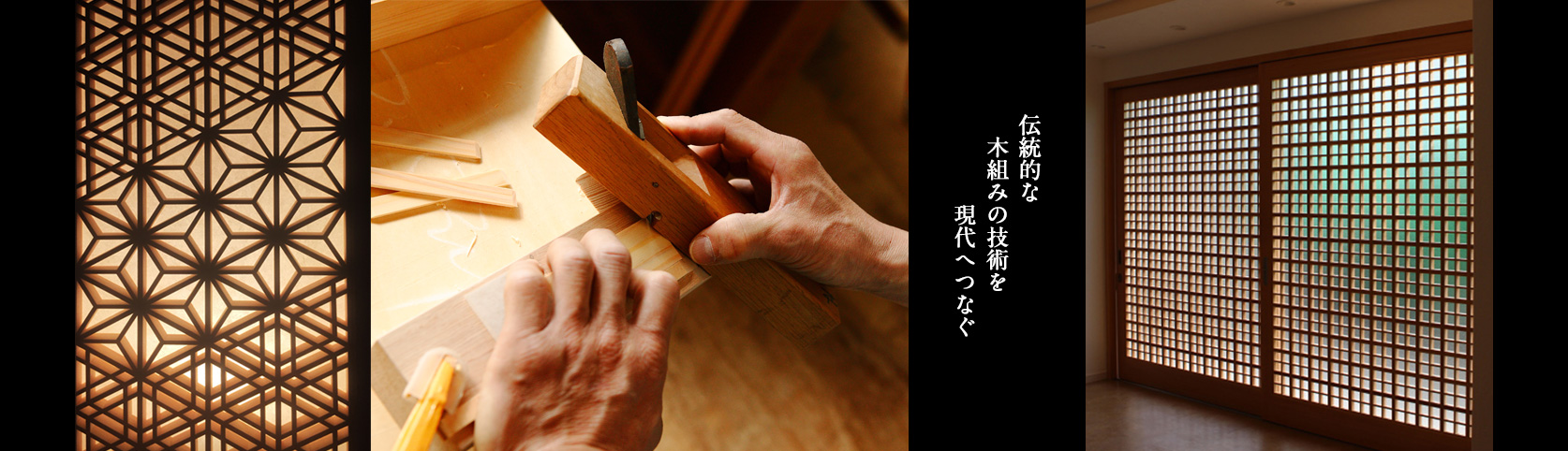

組子細工を作るためには、様々な伝統技法を習得しなければなりません。その技法は何百年もの間、師から弟子へと口伝で受け継がれてきました。

まず基本となるのは、木材選びです。主にヒノキやスギなどの柔らかい針葉樹が使われます。これらの木材は加工しやすく、長い時間が経っても反りにくいという特徴があります。京都の組子職人・西村宗平さんの著書『組子の技』によれば、良質な木材を見分ける目利きの技術だけでも10年はかかるそうです。

次に重要なのが木組みの技術です。組子細工では釘を使わないため、木材同士をピッタリと組み合わせる精密さが求められます。わずか0.1ミリの誤差も許されない世界です。

おじいちゃん、組子を作る道具ってどんなものを使うの?

基本は非常にシンプルだよ。鋸、鑿、カンナといった伝統的な大工道具がメインじゃ。特に”組子鋸”と呼ばれる細かい切り込みを入れるための特殊な鋸は必須アイテムじゃな。最近は電動工具も使われることがあるけど、最終的な調整は手作業でしか出来ないんじゃ

驚くべきことに、熟練の職人でも複雑な組子細工を完成させるには何日もかかります。例えば、「麻の葉」という比較的シンプルな模様でも、小さな六角形の組子が何十個も組み合わされています。さらに複雑な「七宝」や「桜」などの模様になると、何百もの木片を組み合わせる必要があります。

職人の技は単に手先の器用さだけではありません。木の性質を理解し、湿度や温度の変化による木材の膨張・収縮を計算に入れた設計ができなければ、長年使える組子細工は作れないのです。

伝統を守りながらも、時代の変化に対応してきた組子職人たち。彼らの技と精神は、日本のものづくりの真髄と言えるでしょう。職人の手から生まれる一つ一つの作品に、どれほどの時間と情熱が込められているか、想像してみてください。次は、実際の組子細工のデザインとその用途について掘り下げていきましょう。

組子細工のデザインと用途

幾何学模様が織りなす美しい組子細工。その模様一つ一つには意味があり、日本人の自然観や美意識が表現されています。桜、雪、波、星——自然からインスピレーションを得た模様は数え切れないほどあります。私がお気に入りなのは「麻の葉」という模様。六角形が連なるシンプルな図形なのに、見れば見るほど奥深い魅力があるんです。

インテリアとしての組子細工

現代の住空間に新たな命を吹き込む組子細工インテリア。伝統的な用途である障子や欄間だけでなく、最近では照明器具やパーティション、時計やアクセサリーケースなど、様々な形で私たちの生活に溶け込んでいます。

東京の建築家・隈研吾氏は、現代建築にも組子の要素を取り入れています。2020年東京オリンピックのメイン会場である国立競技場にも、日本の伝統美を表現する一つとして組子の意匠が採用されました。

おじいちゃん、組子細工の照明って素敵なの。光と影の模様がまるで魔法みたいなの

そうじゃね、やよい。組子細工は光を通すことで初めて完成する芸術とも言えるんじゃよ。昼と夜で見え方が変わるのも面白いところじゃ。ちなみに、組子照明は最近人気だけど、実は江戸時代の行灯にも組子の技術が使われていたんじゃ

インテリアデザイナーの内田彩氏の著書『和モダンインテリア』によれば、組子細工は和室だけでなく、洋風の空間にも不思議と馴染むそうです。例えば、シンプルなモノトーンの部屋に一つだけ組子のパネルを飾ると、空間全体に温かみと深みが生まれます。

また、組子細工は季節感を表現するアイテムとしても優れています。「雪輪」の模様は冬、「桜」は春、「青海波」は夏の涼しさを感じさせてくれます。四季を大切にする日本人の感性が、住空間にも活かされているのです。

新しい住まいを考える際に、ぜひ組子細工を取り入れてみてはいかがでしょうか。伝統と現代が融合した美しい空間が生まれるはずです。昔ながらの技術が現代の生活を彩る—これぞ日本文化の素晴らしさですね。次は、組子細工の古典的な作品と、初心者でも楽しめるミニチュアモデルについてご紹介します。

古典作品とミニチュアモデル

日本建築の宝石とも言える組子細工の古典作品は、全国の歴史的建造物で見ることができます。特に京都の二条城や西本願寺、金沢の兼六園成巽閣など、江戸時代の建築物には見事な組子細工が残されています。

国宝に指定されている西本願寺の「飛雲閣」には、「麻の葉」「亀甲」「紗綾形」など様々な組子細工が施されています。一つの建物で異なるパターンの組子を見比べられる貴重な場所です。

おじいちゃん、昔の人はどうやってあんな複雑な模様を考えついたのかな?

面白い質問じゃのお、やよい。組子の基本的な模様は、自然の形や生活の中で使われる道具からヒントを得ていると言われているんじゃよ。例えば『麻の葉』は文字通り麻の葉の形を、『胡麻』は胡麻の実を、『桝』は計量に使う枡の形を模しているんじゃ。先人の観察力と創造力には本当に感心じゃのお

古典作品を身近に感じるためには、ミニチュア組子が最適です。最近では、自宅で作れる組子細工のキットも多く販売されています。

東京都台東区の伝統工芸青山スクエアでは、定期的に組子細工の展示や体験ワークショップも開催されています。

ミニチュア組子の魅力は、本格的な技術を小さなスケールで体験できることです。実際に手を動かすことで、組子細工の難しさと面白さを同時に感じることができます。また、完成品はインテリアとしても素敵です。

私も中学校の美術の授業で簡単な組子模様のブックマークを作ったことがあります。最初は難しく感じましたが、木片が組み合わさって模様が現れた瞬間は感動しました。みなさんも機会があれば、ぜひ挑戦してみてください。

古の職人の技を現代に伝える組子細工の世界。その美しさに触れることで、日本の美意識を新たな視点で見つめ直すことができるのではないでしょうか。次は、日本各地に残る組子細工の地域特産品と、実際に体験できる場所について紹介していきます。

組子細工の地域特産と実践

日本全国には様々な地域特産の組子細工があります。それぞれの土地の気候や文化に合わせて、独自の発展を遂げてきました。先日、祖父と一緒に関西の工芸品展示会を訪れたときは、地域ごとの違いに驚きました。同じ組子細工でも、使われる木材や模様、仕上げ方が全然違うんです!

地元の工芸品としての組子細工

地域によって特色がある組子細工。なかでも有名なのは、京組子、仙台箪笥の組子、江戸指物などです。

京都の「京組子」は、繊細かつ華やかな模様が特徴です。平安時代から続く公家文化の影響を受けた、優美な美しさがあります。主に桧を使用し、「胡麻」「麻の葉」「桜亀甲」など複雑な幾何学模様が多いのが特徴です。

おじいちゃん、関西と関東でも組子の特徴って違うの?

そうなんだよ。関西、特に京都の組子は繊細で装飾的な傾向があるんだ。一方、江戸指物に見られる関東の組子は、シンプルで機能的なものが多いんだよ。これは武家文化と公家文化の違いが反映されていると言われているね

私たちが住む関西地方では、組子細工の技術を持つ工房がいくつかあります。神戸市の「工房 木の葉」では、伝統的な組子細工と現代的なデザインを融合させた作品を制作しています。また、大阪府堺市には、かつて千利休が愛用したと言われる茶室の組子細工を再現している「堺伝統工芸館」もあります。実際に訪れてみると、関西の組子細工の独特の温かみを感じることができますよ。

また見逃せないのが、箱根寄木細工の伝統を持つ神奈川県箱根町の組子です。観光地として知られる箱根ですが、その寄木細工の技術は組子細工にも応用され、独特の色彩豊かな作品が生まれています。箱根・小田原木工協同組合の資料によれば、江戸時代末期から明治にかけて発展した技術だそうです。

実は、地元の伝統工芸士の方に教えていただいたのですが、組子細工は地域の気候風土と密接に関わっているそうです。湿度の高い地域では木材の膨張を考慮した設計になっていたり、寒冷地では断熱性を高める工夫がされていたりと、先人の知恵が詰まっているんです。

地域の組子細工を知ることは、その土地の歴史や文化を理解することにつながります。旅行先で伝統工芸品を見つけたら、ぜひその土地ならではの特徴を探してみてください。新たな発見があるはずです。それでは次に、私たち自身が組子細工を体験できる機会について紹介していきましょう。

手作り体験と講座の紹介

組子細工を実際に作ってみる体験は、この伝統工芸をより深く理解する素晴らしい方法です。最近では、初心者向けのワークショップや講座が全国各地で開催されています。

関西地方では、京都市の「有限会社京風堂 繭Shop」が人気です。ここでは模様を「七宝」、「胡麻」、「麻の葉」の3種類から選んで組子コースターの組立体験ができます。私も祖父と一緒に「胡麻」模様の組子コースターを作りましたが、想像以上に難しく、職人さんの技術の素晴らしさを実感しました。

下記の参考リンクのページの下の方に問い合わせ先が記載されています。

やよい、組子作りはどうじゃった?難しかったじゃろう?

うん、おじいちゃん。木片を正確に組み合わせるのが本当に大変だったの!でも、最後に模様が完成したときは嬉しかったの。それに、失敗しても優しく教えてくれる先生がいたから安心だったの

組子細工の技術を少しでも体験することで、日本の伝統工芸に対する理解と愛着が深まります。初めは難しく感じるかもしれませんが、そこにこそ組子細工の真の魅力があるのかもしれませんね。次は、日本文化としての組子細工の価値と、世界での評価について見ていきましょう。

組子細工の魅力と国際評価

精緻な木組みと光の演出が織りなす組子細工は、いま世界中で注目を集めています。フランスのインテリアデザイン誌「IDEAT」は組子細工を「日本が誇る幾何学的芸術」と称し、特集記事を組みました。なぜ異文化圏の人々がこれほどまでに魅了されるのでしょうか?その秘密は、普遍的な美しさと日本文化の深い哲学にあるようです。

日本文化を伝える組子細工

組子細工は単なる装飾技術ではなく、日本文化の本質を表現しています。その特徴は「侘び・寂び」「間(ま)」「自然との調和」といった日本美学の概念と深く結びついています。

例えば、組子細工の持つ規則正しい幾何学模様は、日本人の秩序を重んじる精神性を表しています。一方で、光と影によって生まれる陰影の美しさは「侘び・寂び」の感覚に通じるものがあります。

2016年に開催された「ミラノデザインウィーク」では、日本の伝統工芸を紹介する展示の中で組子細工が特に注目を集めました。イタリアのデザイン誌「Domus」は「日本の組子細工には、複雑さと簡素さが共存する不思議な魅力がある」と評しています。

おじいちゃん、外国の人たちも組子細工を好きなんだね

そうなんじゃ。特に最近は、SDGsや環境問題への関心が高まる中で、釘や接着剤を使わない組子細工の持続可能性が注目されているんじゃ。木材だけで構造を支える技術は、環境に優しいだけでなく、修理や再利用も容易だからのぉ

2019年に東京国立博物館で開催された「日本の木造建築」展では、海外からの来場者も多く、組子細工のコーナーは常に人だかりができていたそうです。特に外国人観光客は、組子細工に施された「麻の葉」や「亀甲」などの模様の意味に興味を示していました。

「麻の葉」模様には子どもの健やかな成長を願う意味があり、「亀甲」には長寿の象徴としての意味があります。こうした意味を知ると、単なる美しい模様以上の深い文化的背景が見えてきます。

また、組子細工は禅の思想とも関連があります。一つ一つの木片は単純ですが、それらが組み合わさることで複雑な美が生まれる—これは「万物は相互に関連している」という禅の世界観を表しているとも言えるでしょう。

日本文化を世界に伝える「ジャパンハウス」(ロサンゼルス、ロンドン、サンパウロ)では、組子細工のワークショップが定期的に開催され、日本文化への理解を深める機会となっています。

伝統を守りながらも世界に開かれた組子細工。その魅力は国境を越えて広がっています。あなたも日本の文化大使として、組子細工の素晴らしさを周囲の人に伝えてみませんか?次は、組子細工の未来と国際的な評価についてさらに深掘りしていきましょう。

未来展望と国際評価

現代アートとしての組子細工は、国際的な芸術シーンでも高い評価を得ています。2018年のニューヨーク近代美術館(MoMA)での「日本の現代デザイン」展では、若手アーティスト石本藤雄氏の組子インスタレーション作品が展示され、大きな反響を呼びました。

近年では、伝統的な組子細工の技術を応用した現代的な作品も増えています。例えば、建築家の隈研吾氏は、2020年東京オリンピックのメインスタジアムのデザインに組子の要素を取り入れました。また、プロダクトデザイナーの吉岡徳仁氏は、組子の技法からインスピレーションを得た照明器具を発表し、ミラノサローネで金賞を受賞しています。

組子細工の未来はどうなっていくと思う?おじいちゃん

面白い質問じゃのぉ。私は二つの方向に発展していくと思うのぉ。一つは、3Dプリンターなどの新技術と組み合わせた革新的な組子の誕生。もう一つは、環境に優しい建築材料としての組子の再評価じゃ。どちらにしても、基本となる伝統技術の継承が大切だと思うのぉ

国際的な建築賞「プリツカー賞」を受賞した日本人建築家の伊東豊雄氏は、自身の作品に組子の概念を取り入れています。2013年に完成した台湾の「台中国家歌劇院」では、複雑な曲面を持つ木造構造に組子の技術が応用されました。

組子細工の国際評価は学術的な面でも高まっています。米国の建築雑誌「Architectural Digest」は2020年の記事で、「組子細工は持続可能な建築技術のルーツとして再評価されるべきだ」と論じています。また、MITメディアラボでは、組子細工の構造解析を行い、現代建築への応用研究が進められています。

しかし、国際的な評価が高まる一方で、日本国内では後継者不足という課題も抱えています。組子細工の技術を受け継ぐ若手職人は減少傾向にあり、伝統技術の存続が危ぶまれています。

この課題に対して、各地で様々な取り組みが行われています。例えば、「日本工芸会」では若手職人の育成プログラムを実施し、「伝統工芸青山スクエア」では定期的に組子細工の展示会や体験イベントを開催しています。

組子細工は過去の遺産ではなく、未来に向けて進化し続ける生きた文化です。日本の伝統と世界の最新技術が融合することで、新たな可能性が広がっていくでしょう。組子細工の美しさと知恵が、これからも多くの人々を魅了し続けることを願っています。次は、実際に組子細工を手に入れる方法について紹介していきましょう。

組子細工を手に入れる方法

美しい組子細工を自分の生活に取り入れたい—そんな思いを抱いた方も多いのではないでしょうか。実は、組子細工は高級な美術品だけでなく、身近なインテリアアイテムとしても手に入れることができるんです。ここでは、組子細工を購入する方法と、実際に暮らしの中に取り入れるアイデアをご紹介します。

オンライン通販で購入する

インターネットの発達により、全国各地の組子細工作品がオンラインショップで簡単に購入できるようになりました。初めて組子細工を購入する方には、小さなアイテムからスタートするのがおすすめです。

大手ECサイト「楽天市場」や「Amazon」でも組子細工の商品が販売されています。初心者向けの組子キットも人気です。

おじいちゃん、組子細工って高そうだけど、実際どれくらいするの?

そうだね、本格的な欄間や衝立は確かに高価なものが多いんじゃ。職人が何日もかけて作るからのぉ。でも最近は、機械加工を一部に取り入れた手頃な商品も増えているんじゃ。例えばコースターなら1枚2,000円くらいから、小さな照明器具なら15,000円くらいから見つかるのぉ

クラフト作品の販売サイト「Creema」や「minne」でも、若手作家による個性的な組子細工作品が見つかります。伝統的なデザインをモダンにアレンジした作品や、アクセサリーに組子の技術を取り入れた商品など、従来の概念にとらわれない新しい組子細工を見つけることができます。

組子細工を購入する際のポイントは、木材の種類と仕上げ方法をチェックすることです。高級品には檜(ひのき)や杉(すぎ)などの国産材が使われることが多く、手作業による丁寧な仕上げが施されています。また、伝統的な模様にはそれぞれ意味があるので、その背景を知ると作品への愛着も深まります。

私が先日、祖父の誕生日プレゼントに組子のペン立てを購入したときは、「胡麻」模様のデザインを選びました。この模様には「豊かさと繁栄」の意味があり、長年働いてきた祖父への感謝の気持ちを込めたつもりです。

やよい、このペン立ては本当に素敵じゃよ。毎日使うたびに、組子細工の美しさを感じることができるんじゃ

おじいちゃんが気に入ってくれて嬉しいの。お店の人に聞いたら、この模様は江戸時代から商家で人気があったんだって。商売繁盛の願いが込められているんだよ

実際に購入する前に、口コミや評価をチェックするのも大切です。特に木製品は、乾燥状態や接合部分の精度によって耐久性が変わってきます。信頼できる店舗から購入することで、長く使える良質な組子細工に出会えるでしょう。

また、定期的に開催される工芸展や展示会も、組子細工を手に入れる良い機会です。「伝統工芸 日本の技と美」展(毎年春に日本橋三越本店で開催)や「日本伝統工芸展」(全国巡回展)などでは、最高峰の組子細工作品を見ることができ、作家から直接購入することも可能です。

組子細工は一生ものの美しさを持つ工芸品です。気に入った作品と出会ったら、ぜひ生活に取り入れてみてください。次は、より大きなスケールの組子細工、特に建具への応用について見ていきましょう。

組子細工を取り入れた建具

家の雰囲気を一変させる力を持つ組子建具。障子、襖、欄間といった日本家屋の伝統的な建具に組子細工を取り入れることで、住空間に格調高い美しさが生まれます。

組子建具を購入するには、専門の建具店に相談するのが一般的です。特注の組子建具は、サイズや模様、木材の種類などを相談しながら決めていくことになります。

最近では、既製品の組子建具も増えています。「タニハタ」では、現代の住宅に合わせた組子パネルやパーティションを販売しています。和室だけでなく、洋室にも馴染むデザインが多いのが特徴です。

おじいちゃん、私たちの家にも組子の建具を入れることできるのかな?

もちろんじゃ。実は最近、リビングとダイニングの間に組子のパーティションを入れようか検討しているところなんじゃ。完全に仕切るわけではなく、空間を緩やかに区切るイメージじゃな。光と影の演出で、部屋の雰囲気がガラッと変わるんじゃよ

組子建具の価格は、サイズやデザインの複雑さによって大きく変わります。小さな障子パネル(90cm×180cm程度)で10万円前後、本格的な欄間になると30万円〜100万円以上することもあります。高価に感じるかもしれませんが、100年以上使い続けられる例も珍しくないため、長い目で見ると価値のある投資と言えるでしょう。

既存の住宅に組子建具を取り入れる場合は、リノベーションという形で検討するのも一つの方法です。「リノベーション事例集」では組子建具を活用した実例が多数紹介されています。新築時には考えられなかった和モダンの空間を、組子建具によって実現している例が参考になります。

マンションでも取り入れられる簡易的な組子パネルも人気です。壁に取り付けるタイプや、窓に貼るタイプなど、賃貸住宅でも対応できる商品が増えています。例えば「障子風デザインパネル」は、両面テープで壁に貼り付けるだけで、組子細工の雰囲気を楽しむことができます。

組子建具は、その美しさだけでなく、機能性も見逃せません。光を柔らかく通す効果や、風通しを確保しながらプライバシーを守る役割など、現代の住環境にも合致する特徴を持っています。

私たちの暮らしの中に、日本の伝統美である組子細工を取り入れることで、落ち着きのある空間が生まれるでしょう。次は、組子細工にまつわる興味深い逸話や伝承について掘り下げていきます。

組子細工にまつわる逸話と伝承

組子細工には、数百年の歴史の中で育まれた様々な逸話や伝承が残されています。職人たちの知恵と技、そして時に超自然的な要素すら含んだこれらの物語は、組子細工の文化的な深みを物語っています。祖父から聞いた話の中には、歴史の教科書には載っていない興味深いエピソードがたくさんあるんです。

組子細工と民間伝承

組子細工には様々な民間伝承が残されており、その多くは縁起物としての意味合いを持っています。特に江戸時代には、組子細工の模様に様々な願いが込められていました。

例えば、「麻の葉」模様には子どもの健やかな成長を願う意味があります。麻は真っ直ぐに伸びる植物なので、子どもも麻のように健やかに育って欲しいという願いが込められているのです。そのため、昔は赤ちゃんの産着や布団にこの模様が好んで使われました。

「亀甲」模様は六角形が連なった模様で、亀の甲羅に似ていることからこの名がついています。亀は長寿の象徴とされていたため、この模様には長生きへの願いが込められています。また、六角形が隙間なく並ぶ形状から、「家族の結束」を表すとも言われています。

おじいちゃん、組子の模様って意味があるんだね。他にも何か特別な意味を持つ模様はあるの?

そうだね、例えば『桜』の模様は日本人の美意識そのもので、『移ろいゆく美しさ』を表しているんじゃ。『青海波』は大海の波を表し、『末広がり』の幸せを願う意味があるのぉ。面白いのは『七宝』という模様で、これは『七つの宝』つまり富と幸福を意味するんじゃ。中国から伝わった模様だけど、日本の組子細工で独自の発展を遂げたんじゃよ

組子細工にまつわる伝承の中には、魔除けとしての役割を持つものもあります。複雑に組み合わさった幾何学模様は、悪霊が家に入るのを防ぐと信じられていました。特に「胡麻」や「籠目」といった複雑な模様は、邪気を惑わせる効果があるとされ、玄関や窓の近くに配置されることが多かったのです。

福井県の若狭地方に伝わる伝承では、組子細工の「籠目」模様には「火災よけ」の効果があるとされています。この地域では江戸時代、大きな火災が相次いだ後、ある大工が「籠目」模様の組子を家々に取り付けたところ、不思議と火災が減ったという言い伝えが残っています。

また、東北地方には、組子細工の技術が天女から伝えられたという伝説もあります。ある大工が山中で道に迷ったとき、美しい天女に出会い、木を組み合わせる不思議な技を教わったという物語です。この伝説は、組子細工の複雑な技術が一般の人々には神秘的に映っていたことを示しています。

民間伝承は必ずしも史実とは言えませんが、そこには当時の人々の願いや組子細工に対する敬意が表れています。これらの物語を通して、組子細工が単なる装飾ではなく、人々の生活や信仰と深く結びついていたことがわかります。次は、組子細工の歴史を彩る具体的なエピソードについて紹介していきましょう。

歴史を彩る組子細工のエピソード

組子細工は日本の歴史的瞬間と共に歩んできました。著名な歴史上の人物と組子細工にまつわるエピソードは、この伝統工芸の社会的価値を物語っています。

例えば、徳川家康は組子細工を愛好したことで知られています。家康が築いた江戸城には、精巧な組子細工が施された欄間や障子が多数あったと記録されています。特に「二条城」の二の丸御殿に残る組子細工は、権力と美意識の表れとして、今も多くの人を魅了しています。

おじいちゃん、徳川家康が組子細工を好きだったって本当なの?

歴史的な記録によれば、そのようじゃ。家康は『細工物の吟味』と呼ばれる工芸品の審査を自ら行うことがあったんじゃ。徳川美術館に残る古文書によれば、家康は特に『麻の葉』と『籠目』の模様を好んだそうじゃのぉ。これらの模様には『秩序』と『防御』の意味があるから、武将である家康の好みに合ったのかもしれんぞ

また、明治時代の組子細工には興味深い転機がありました。西洋化が進む中、一時は日本の伝統工芸が軽視される時代もありましたが、1873年のウィーン万博で日本の組子細工が高い評価を受けたことをきっかけに、再評価されるようになったのです。

岐阜県高山の組子職人・中村宗悦の作品は、当時の皇室にも認められ、明治天皇の御所にも取り入れられました。このエピソードは、『明治工芸史料』に詳しく記録されています。

第二次世界大戦中、多くの伝統工芸が危機に瀕した時期がありました。資材不足や職人の出征により、組子細工の技術継承も困難を極めました。しかし、興味深いことに、戦後の住宅復興期には、組子の技術が再び脚光を浴びることになります。

戦後の復興期に活躍した建築家・吉田五十八は、日本の伝統的な建築要素と現代建築を融合させる試みの中で、組子細工を積極的に取り入れました。吉田の設計した「旧朝倉家住宅」(現在は東京都渋谷区の有形文化財)には、革新的な組子細工のデザインが見られます。

現代に至るまで、組子細工は様々な形で発展を続けています。例えば、1964年の東京オリンピックの際には、迎賓館の改装に伝統的な組子細工が取り入れられ、日本の伝統美を世界に発信しました。

そして2020年の東京オリンピックでは、前述のように国立競技場のデザインに組子の要素が取り入れられ、古くからの伝統が現代建築の中に息づいています。

組子細工の歴史は、日本の文化史そのものと言えるでしょう。時代の流れの中で変化しながらも、その本質的な美しさと技術は今日まで受け継がれています。あなたも歴史ある組子細工の新たな愛好者として、この素晴らしい伝統の一部になってみませんか?

まとめ:日本の誇りとしての組子細工

光と影が織りなす幾何学模様の美、釘を一切使わない驚くべき技術、そして何世紀にもわたって受け継がれてきた職人の魂——組子細工は、日本の伝統工芸の中でも特に奥深い魅力を持っています。

組子細工の歴史を振り返ると、奈良時代から現代まで、常に時代と共に進化しながらも、その本質的な美しさを失わなかったことがわかります。それは単なる装飾技術ではなく、日本人の美意識や自然観、そして「物を大切にする心」の表れでもあるのです。

やよい、今日は組子細工について色々と学んだけど、どんなことが一番印象に残ったかのぉ?

おじいちゃん、私は組子細工が単なる飾りじゃなくて、そこに込められた意味や願いがあることに驚いたの。『麻の葉』模様が子どもの成長を願う気持ちを表していたり、『亀甲』が長寿を願うものだったり。昔の人の思いが、木の組み合わせ一つにこめられているなんて素敵だなって思ったの

組子細工の魅力は、その芸術性だけではありません。環境に優しい持続可能な技術であることも、現代において再評価されている理由の一つです。釘や接着剤を使わないため、修理や再利用が容易であり、木材だけで構成されているため環境負荷が少ないのです。

また、組子細工の作り方を学ぶことで、集中力や忍耐力、そして細部への配慮といった大切な価値観も身につきます。私が組子細工のワークショップに参加したとき、最初は難しく感じましたが、少しずつ完成していく作品を見て大きな達成感を味わいました。これは現代の忙しい生活の中で見失いがちな、物づくりの本質的な喜びかもしれません。

さらに、組子細工は日本文化を世界に発信する素晴らしいツールとなっています。その幾何学的な美しさは言語や文化の壁を越えて理解されるものであり、日本を訪れる外国人観光客にとっても魅力的な伝統工芸となっています。

いかがでしたか?組子細工の魅力は伝わりましたでしょうか?ご質問やご感想がありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。また、あなたの地域の伝統工芸についても教えていただけると嬉しいです。一緒に日本の素晴らしい伝統文化を探求していきましょう!

【参考文献・サイト】

日本建築学会編『日本建築史図集』(彰国社、2011年)

コメント