日本史の授業で習う「黒船来航」と「開国」という言葉。しかし、その重要な転換点となった日米和親条約の詳細については、意外にも知られていないことが多いのです。1854年に締結されたこの条約は、単なる外交文書ではなく、日本の社会構造や文化を根本から変えた歴史的な出来事でした。約200年続いた鎖国政策に終止符を打ち、現代日本の国際的地位の礎を築いたこの条約の真の意義とは何だったのでしょうか?

本記事では、教科書では語られない日米和親条約の裏側に迫ります。条約締結に至る緊迫した交渉過程、日本人の対外観の変化、そして現代社会へ続く影響まで、歴史マニアも唸る深掘り情報をお届けします。

黒船来航の真実 – ペリー来日の舞台裏

1853年7月8日(嘉永6年6月3日)、アメリカ合衆国東インド艦隊の司令官マシュー・ペリー提督率いる4隻の軍艦が浦賀沖に姿を現しました。いわゆる「黒船来航」です。この出来事は日本の歴史書に必ず登場しますが、その背景や実態については意外と知られていない部分が多いのです。

迫りくる世界情勢 – なぜアメリカは日本に目を向けたのか

19世紀半ば、世界は大きく変わりつつありました。産業革命の進展により、欧米列強は新たな市場と資源を求めてアジアへと進出。特にアメリカは1848年のカリフォルニア獲得により太平洋国家となり、中国との貿易拡大を目指していました。そのための中継基地や石炭補給港として、日本の地理的位置に注目していたのです。

また、太平洋での捕鯨産業の発展も見逃せません。アメリカ捕鯨船が日本近海で遭難した際の船員保護や、補給のための寄港地確保という実利的な目的もありました。実際、1846年にはアメリカのビッドル提督が浦賀に来航しましたが、この時は強硬な姿勢を見せなかったため、幕府に拒絶されています。

ペリーの戦略 – 「砲艦外交」の真髄

ペリーが率いてきた艦隊は、「東インド艦隊」という名前でしたが、実際はアメリカが特別に編成した「東アジア遠征艦隊」でした。ペリーは前任者の失敗を教訓に、軍事力を背景にした威圧的な交渉を計画していました。蒸気船2隻と帆船2隻からなる艦隊は、当時の最新鋭軍艦で構成され、特に蒸気船は風に左右されず自在に動けることから、日本側に大きな衝撃を与えました。

ペリーは幕府との交渉において、巧みな心理戦を展開しました。大統領親書の受け取りを拒否するなら軍事力を行使するとほのめかし、一方で自らを「提督」と名乗り、米国大統領の「特使」という地位を強調。幕府の対応を待たず、一度香港へ引き揚げるという戦略的撤退も行いました。これは日本側に考える時間を与えつつ、再来航の際には更に大きな軍事力を見せつけるという計算があったのです。

幕府の混乱 – 老中首座・阿部正弘の苦悩

ペリー来航時、幕府の最高権力者だった老中首座・阿部正弘は、国内外の複雑な情勢の中で苦渋の決断を迫られていました。アヘン戦争で清国が敗北したという情報は既に日本に伝わっており、西洋の軍事力に対する恐れがありました。一方で、国内では尊王攘夷思想が広がりつつあり、簡単に外国の要求に応じれば国内の反発を招く状況だったのです。

阿部は前例のない対応として、朝廷や諸大名への意見聴取を行いました。これは幕府の権威低下を示す行為でもありましたが、国を挙げての危機に対処するための苦肉の策でした。この過程で浮上したのが、「一旦は応じつつ時間を稼ぐ」という方針です。ペリーの再来航までの間に防衛体制を整え、その上で限定的な開国を認めるという複雑な戦略が練られていったのです。

ペリーって、ただ黒船で来ただけじゃなくて、すごく計算して日本に来たんだね。教科書だと「黒船が来て、びっくりして開国した」みたいな感じだけど、もっと複雑だったんだね!

そうじゃのぉ。歴史の大きな転換点は一日にして成らず、じゃ。アメリカは捕鯨や中国貿易のための戦略的な拠点として日本に注目していたし、幕府も単純に恐れただけではなく、国内外の複雑な事情を考慮して対応していたんじゃよ。まさに国際関係と国内政治の狭間での綱渡りじゃったんじゃ。

日米和親条約の舞台裏 – 知られざる交渉の実態

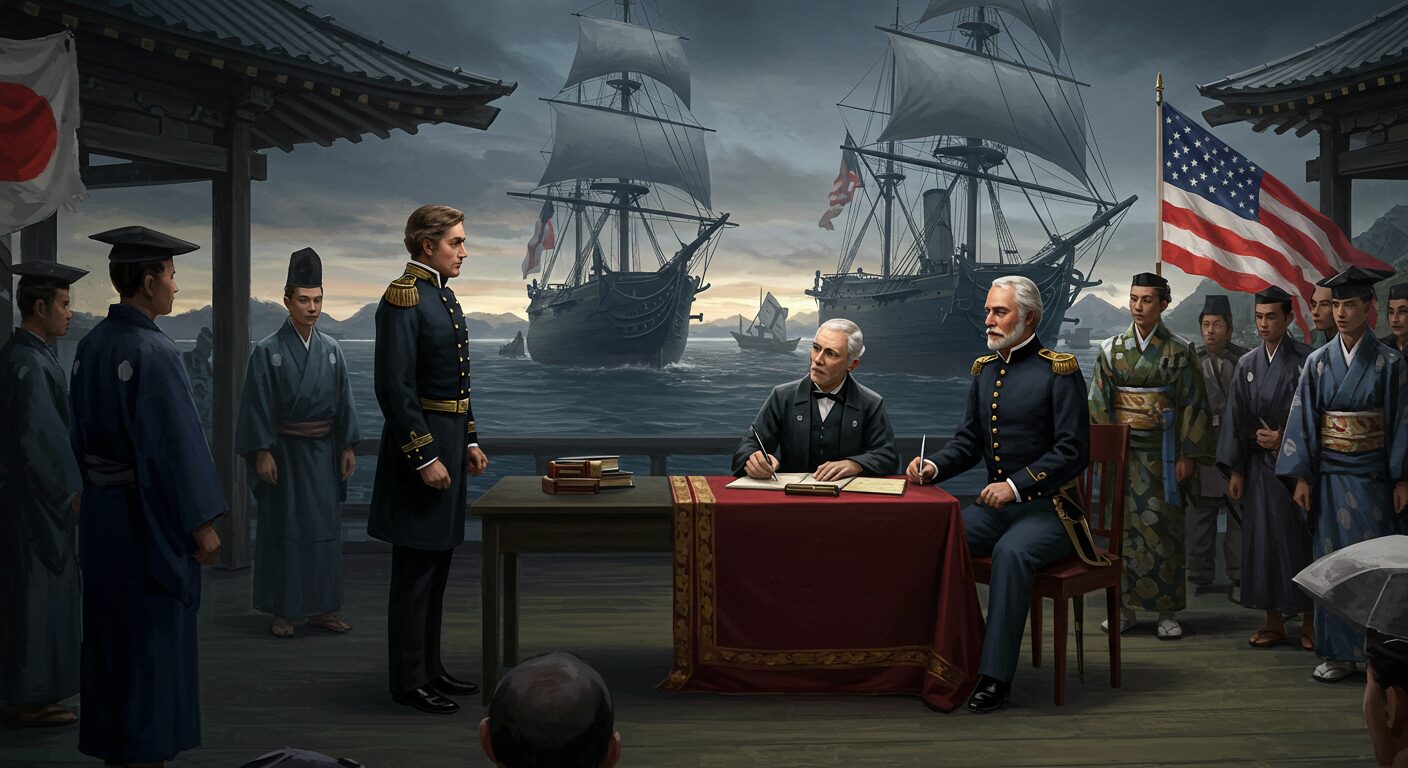

1854年3月31日(安政元年3月3日)、日本とアメリカの間で日米和親条約(神奈川条約)が締結されました。しかし、この条約に至るまでの交渉過程は、多くの緊張と駆け引きに満ちていました。教科書では触れられない交渉の舞台裏を紐解いていきましょう。

緊迫の交渉 – 7隻の艦隊と幕府の決断

1854年2月13日、ペリーは前回よりも増強された7隻の艦隊を率いて江戸湾に再来航しました。ペリーは意図的に軍事的プレゼンスを強化し、江戸に近い神奈川(現在の横浜)での交渉を要求。これは江戸幕府への心理的圧力を高める戦略でした。

交渉の場では、幕府側の全権代表として林復斎(大学頭)、井上清直(伊豆守)、伊沢政義(美作守)らが当たりました。彼らは徳川幕府の威厳を保ちつつも、国際情勢を考慮した現実的な対応を模索していました。特に注目すべきは、幕府がオランダ通詞を介して西洋の国際法や外交慣行を学び、それを交渉に活かそうとした点です。当時の日本は完全な無知ではなく、限られた情報の中で最善を尽くしていたのです。

条約の真の内容 – 表と裏の約束事

日米和親条約は全12条からなる比較的シンプルな条約でしたが、その内容は日本の歴史を変える重要なものでした。主な内容としては:

1. 下田と箱館(函館)の開港:アメリカ船の寄港、補給のための二港を開くことを約束

2. 漂流民の保護:互いの国の漂流民を保護し、送還することを約束

3. アメリカ領事の駐在許可:下田にアメリカ領事を置くことを許可

4. 最恵国待遇:日本が他国に与える特権は自動的にアメリカにも適用される

一見すると限定的な開国に見えますが、実はこの条約には「門戸開放の楔」としての意味がありました。特に最恵国待遇の条項は、後の不平等条約の素地となりました。また、領事駐在の許可は、後の治外法権につながる端緒となったのです。

さらに注目すべきは、条約には明記されなかった石炭供給についての約束です。蒸気船の燃料として不可欠だった石炭の供給は、公式文書ではなく口頭での約束事項とされました。これは幕府が攘夷派からの批判を避けるための配慮だったと考えられています。

国際的な反響 – 列強の思惑と日本への視線

日米和親条約の締結は、世界各国に大きな反響を呼びました。特にイギリス、ロシア、フランスといった列強は、自国も日本との条約締結を急ぐようになります。実際、日米和親条約締結からわずか数ヶ月後の1854年10月に日英和親条約、12月に日露和親条約が締結され、1855年2月には日蘭和親条約が結ばれました。

これらの国々は表向きは友好関係を求めていましたが、実際にはアジアでの植民地獲得競争の一環として日本を見ていました。アヘン戦争で清国に勝利したイギリスは特に野心的で、日本を自国の影響下に置こうと画策していました。

世界の新聞は「神秘の国・日本の開国」を大々的に報じ、欧米では日本への関心が一気に高まりました。日本趣味(ジャポニスム)の源流ともいえる現象が起き始めたのも、この時期からです。特に西洋人たちは、長い間閉ざされていた国の文化や美術に強い好奇心を示しました。こうした国際的な関心の高まりは、後の日本の外交政策にも大きな影響を与えることになります。

和親条約って名前は友好的に聞こえるけど、実はいろんな国の思惑があったんだね。それに、条約の内容も表向きと裏の意味があったなんて驚きなの!

そうじゃのぉ。歴史の表舞台と舞台裏は往々にして異なるものじゃ。和親条約は「友好」の名を借りた世界戦略の一環だったんじゃよ。しかし幕府も単純に押し切られただけではない。限られた選択肢の中で、時間を買い、最小限の譲歩で切り抜けようとした賢明さもあったんじゃ。国際関係とは常にそういう駆け引きの連続なんじゃよ。

社会構造を変えた条約 – 日本人の意識と生活の変容

日米和親条約の締結は、単なる外交上の出来事ではなく、日本社会の根本的な変化を引き起こす契機となりました。長く続いた鎖国体制の中で形成された日本人の思考様式や生活習慣が、開国によってどのように変容していったのでしょうか。

異文化への眼差し – 恐怖から好奇心へ

黒船来航当初、多くの日本人は外国人に対して恐怖や警戒心を抱いていました。江戸幕府の鎖国政策の下で、外国人との接触は厳しく制限されており、西洋人についての知識は限られた蘭学者や通詞の間でしか共有されていませんでした。しかし、開港場である下田や箱館では、徐々に外国人との接触が日常的なものとなっていきます。

特に注目すべきは、下田に駐在した初代アメリカ領事タウンゼント・ハリスの存在です。ハリスは1856年に下田に着任し、当初は警戒されていましたが、誠実な人柄と日本文化への敬意から次第に地元民との信頼関係を築いていきました。彼の日記には、日本人の生活や習慣についての詳細な観察が記されており、相互理解の萌芽を見ることができます。

また、写真技術や西洋医学といった実用的な知識・技術が徐々に日本人の間で評価されるようになり、「和魂洋才」という考え方が生まれる素地となりました。こうした異文化との接触は、次第に日本人の世界観を拡大させ、伝統と革新のバランスを模索する近代日本の文化的特質を形成していったのです。

開港場の変容 – 国際都市の誕生

日米和親条約で開港した下田と箱館は、日本初の国際都市として劇的な変化を遂げました。特に下田では、外国人居留地が設けられ、西洋建築が立ち並ぶ異国的な景観が生まれました。当時の記録によれば、外国人向けの商店や宿泊施設が次々と開業し、英語や中国語が飛び交う国際的な雰囲気が形成されていったといいます。

この変化は地域経済にも大きな影響を与えました。外国船への物資供給や通訳サービスなど、新たなビジネスチャンスが生まれ、従来の身分制度にとらわれない商人層が台頭してきたのです。また、外国人との商取引を通じて西洋式簿記や契約概念といった近代的経済観念が徐々に浸透していきました。

さらに、箱館ではロシア領事館が設置され、北方貿易の拠点として発展。この地域は後の北海道開拓の先駆けとなり、日本の北方政策の重要拠点となっていきました。こうした開港場の変容は、江戸から明治への移行期における社会変革の実験場としての役割を果たしたのです。

情報革命の始まり – 世界認識の拡大

和親条約締結後、日本人の世界認識は急速に拡大していきました。それまで限られていた海外情報が、外国人との直接交流や海外渡航によって格段に増加したのです。特に幕府は咸臨丸による遣米使節団(1860年)を派遣し、日本人による初の太平洋横断を実現させました。この使節団に参加した福沢諭吉は、後に『西洋事情』を著し、西洋の政治・経済・文化を体系的に紹介しました。

また、横浜で発行された英字新聞は、世界情勢についての重要な情報源となりました。当初はごく一部の知識人しか読めませんでしたが、そこから得られた情報は和訳されて広く流通し、日本人の国際感覚を養いました。さらに、外国語学習への関心が高まり、英学塾や蘭学塾が各地に設立されるようになります。

こうした情報流通の変化は、単なる知識の拡大にとどまらず、日本人の思考様式そのものに変化をもたらしました。「文明開化」のスローガンが生まれる土壌は、既にこの時期から形成されていたのです。特に若い世代を中心に、伝統的価値観から脱却し、世界の潮流に乗り遅れまいとする意識が広がっていきました。

条約を結んだだけなのに、日本人の考え方や生活までこんなに変わっていったんだね!特に下田や箱館が国際都市になったって言うのは、今でいうグローバル化の始まりみたいなものなの?

まさにその通りじゃ!この条約は単なる紙の上の約束ではなく、日本人の心と社会を開国させた出来事じゃったんじゃよ。恐れていた外国人との接触が、次第に好奇心や学びの機会へと変わっていった。現代でいうインターネットの登場のような情報革命が起きたんじゃ。そして何より、若い世代が新しい価値観を吸収し、明治維新へとつながる変化の種が蒔かれたんじゃのぉ。

不平等条約への道 – 和親条約から通商条約へ

日米和親条約は、比較的対等な立場で結ばれた条約でしたが、その後の展開は日本にとって厳しいものとなりました。和親条約から通商条約への移行過程で、日本はどのような外交的試練に直面したのでしょうか。

ハリスの執念 – 通商条約への布石

1856年に下田に着任した初代アメリカ領事タウンゼント・ハリスは、和親条約から一歩進んだ通商条約の締結を最大の使命としていました。ハリスは幕府との交渉において、非常に粘り強い姿勢を見せます。当初、幕府側は消極的でしたが、ハリスは「イギリスやフランスが武力で迫る前に、友好的なアメリカと条約を結ぶべきだ」と説得を続けました。

特に重要だったのは、1857年7月にハリスが江戸城で将軍・徳川家定に謁見したことです。外国人が将軍に謁見するのは前例のないことであり、これは幕府の外交姿勢の大きな転換を象徴する出来事でした。ハリスは謁見の際、幕府が自国を守るためには西洋列強との貿易を通じて近代化する必要があると説き、これが後の「富国強兵」政策のひとつの源流となりました。

さらに、ハリスはアジアの情勢に関する情報を巧みに利用しました。アロー戦争(第二次アヘン戦争)でイギリスとフランスが清国に武力行使したというニュースは、幕府に大きな衝撃を与えました。ハリスはこの情報を利用して「アメリカとの条約締結が遅れれば、イギリスやフランスが軍事力を背景に日本に迫るだろう」と幕府を説得しました。こうした粘り強い交渉の結果、1858年に日米修好通商条約の締結にこぎつけたのです。

不平等条約の実態 – 主権の制限と経済的不利益

1858年に締結された日米修好通商条約(安政五カ国条約のひとつ)は、和親条約とは大きく異なる内容を含んでいました。特に問題視されたのは以下の点です:

1. 関税自主権の喪失:日本が独自に関税率を決定できず、低率の関税を強いられた

2. 治外法権:外国人が日本で犯罪を犯しても、日本の法律ではなく本国の法律で裁かれる権利

3. 最恵国待遇:他国に与えた特権を自動的にすべての条約国に適用する義務

これらの条項は、当時の国際法上では「文明国」と「半開国」の間で結ばれる標準的な条約の形でしたが、日本の国家主権を大きく制限するものでした。特に関税自主権の喪失は、日本の産業保護政策を不可能にし、外国製品の流入による国内産業の打撃を招きました。

また、開港場が増え、横浜、長崎、函館、新潟、神戸が外国貿易の拠点となりました。これらの港では居留地が設けられ、外国人は自国の法律と習慣のもとで生活できました。この治外法権は、日本人の間に不平等感を生み出し、後の条約改正運動の原動力となりました。

国内の混乱 – 攘夷運動と幕府の苦境

不平等条約の締結は国内に大きな波紋を投げかけました。特に攘夷派と呼ばれる勢力は、外国勢力の排除を主張し、幕府の開国政策に強く反発しました。「尊王攘夷」のスローガンのもと、過激な攘夷派は外国人襲撃事件を引き起こし、国際関係をさらに複雑にしました。

1860年には桜田門外の変で大老・井伊直弼が暗殺され、開国を推進した中心人物を失った幕府は政策の一貫性を保つことが困難になりました。さらに1862年の生麦事件、1863年の薩英戦争、1864年の四国艦隊下関砲撃事件など、外国との軍事的衝突が相次ぎました。

こうした混乱の中で、幕府の権威は急速に低下し、大政奉還への道が開かれていきました。和親条約から通商条約への移行は、単なる外交政策の変更ではなく、徳川幕府の権威失墜と明治維新への転換点となったのです。皮肉なことに、開国によって幕府が導入しようとした近代化の波は、最終的に幕府自身を飲み込むことになりました。

和親条約が良かったのに、通商条約でこんなに不平等な内容になっちゃったんだね。幕府も大変だったんだ。外国にも押されて、国内でも批判されて…。結局これが幕府を終わらせることになったなんて、すごい皮肉なの!

そうじゃのぉ。歴史の皮肉というものじゃ。和親条約は比較的対等だったが、通商条約は明らかに不平等だった。幕府は「外圧」と「内圧」の板挟みになったんじゃ。外国の要求に応えようとすれば国内の反発を招き、攘夷を唱えれば外国との衝突を招く。どちらを選んでも苦境に陥るという、まさに歴史の転換点の苦悩じゃったんじゃよ。和親条約が蒔いた種は、幕府の終焉と新しい日本の始まりという形で実を結んだんじゃ。

現代日本への影響 – 和親条約から続く国際関係の軌跡

日米和親条約から160年以上が経過した現在、この歴史的出来事が現代日本にどのような影響を与えているのでしょうか。表面的には遠い過去の出来事に見えますが、その影響は様々な形で現代にまで続いています。

日米関係の原点 – 特別な二国間関係の始まり

現代の日米関係は、安全保障、経済、文化など多岐にわたる分野で「特別な関係」と表現されることがありますが、その原点は日米和親条約にまで遡ることができます。和親条約は日本が結んだ最初の近代的国際条約であり、アメリカが「最初のパートナー」となったことの象徴的意味は大きいのです。

特に注目すべきは、ペリーやハリスが示した外交姿勢です。彼らは軍事力を背景にしつつも、基本的には交渉による解決を重視しました。この「力による平和」と「対話の重視」という二面性は、戦後の日米安全保障体制にも通じる要素といえるでしょう。

また、当時の交渉過程で両国が示した相互理解への努力は、現代の国際関係における文化的・歴史的背景の重要性を示唆しています。ペリーが持参した「大統領親書」を丁重に扱い、ハリスが日本の習慣を尊重したように、異なる文化・歴史的背景を持つ国家間の外交には、相互尊重の姿勢が不可欠だという教訓が得られるのです。

国際秩序観の形成 – 主権と国際協調のバランス

日米和親条約とその後の不平等条約の経験は、日本の国際秩序観の形成に大きな影響を与えました。明治以降、日本は西欧列強に伍する「一等国」になることを目指し、条約改正に全力を尽くしました。1894年の日英通商航海条約による関税自主権の一部回復、1899年の治外法権撤廃は、日本が国際社会で主権国家として認められる重要な転機でした。

この経験から、日本は国際法の尊重と主権の維持の重要性を強く認識するようになりました。現代の日本外交における「国際協調主義」と「自国利益の確保」のバランス感覚は、この歴史的経験に根ざしているといえるでしょう。実際、日本は国際連合や国際機関での活動に積極的に参加する一方で、自国の主権や安全保障にも敏感な姿勢を示しています。

また、不平等条約の撤廃が国家の近代化と国際的地位向上のシンボルだったという歴史的記憶は、戦後の日本が経済発展と国際貢献を通じて国際社会での地位を確立しようとする原動力のひとつとなりました。

開港場の遺産 – 国際都市の原型

日米和親条約で開港した下田や函館、その後の通商条約で開港した横浜や神戸などの都市は、現代日本における国際都市の原型となりました。これらの都市では外国人居留地が設けられ、西洋建築や国際的な商業施設が立ち並び、日本の他の地域とは異なる国際的な雰囲気が形成されました。

現在、横浜や神戸が持つ国際色豊かな都市景観や文化は、開港場としての歴史に根ざしています。特に横浜の山手地区や神戸の北野町に残る西洋建築は、開国期の建築様式を今に伝える貴重な文化遺産となっています。また、これらの都市で発展した洋食文化や洋装文化は、日本の生活様式を大きく変え、現代の日本文化の多様性を形作りました。

さらに、開港場を中心に導入された近代的インフラ(ガス灯、水道、電信など)は、日本の都市計画や技術発展の先駆けとなりました。現代の日本が誇る都市機能や技術水準の源流を、これらの開港場に見ることができるのです。

え!そうなんだ!今の日米関係や横浜や神戸の国際的な雰囲気も、全部あの和親条約からつながっているってことなの?歴史の教科書では小さな出来事に見えたけど、実は今の日本の姿を作った大きな出来事だったんだね!

そのとおりじゃ!歴史は川のようなものじゃ。表面的には過ぎ去った出来事に見えても、その流れは今の私たちの生活に確実に影響を与えているんじゃよ。日米和親条約は日本という国の針路を大きく変えた「転舵点」じゃった。今の日米関係、国際都市の姿、さらには日本人の国際感覚まで、その源流をたどれば日米和親条約に行き着くんじゃ。歴史の重要性とは、そうやって現在とのつながりを見出すことにあるんじゃのぉ。

隠された外交戦略 – 各国の思惑と日本の選択

日米和親条約の背後には、複雑な国際関係と各国の思惑が絡み合っていました。表向きの交渉とは別に、水面下ではどのような外交戦略が展開されていたのでしょうか。教科書では語られない外交の裏側を掘り下げてみましょう。

米露英の三つ巴 – アジア太平洋地域の覇権争い

19世紀半ばのアジア太平洋地域では、アメリカ、ロシア、イギリスによる覇権争いが展開されていました。これらの国々は表向きは互いに協力関係を保ちながらも、水面下では激しく対立していました。

ロシアは北方から南下政策を進め、1853年にはプチャーチン提督を日本に派遣。日米和親条約の交渉と同時期に、下田でロシアも条約交渉を行っていました。一方、イギリスは中国での覇権を固めつつあり、日本も自国の影響下に置こうと狙っていました。スターリング提督による1854年の来航は、アメリカの動きを牽制する目的もありました。

このような状況の中、ペリーは日本との交渉を急いでいました。日本を最初に「開国」させた国という栄誉を得ることは、アジア太平洋地域におけるアメリカの存在感を高める絶好の機会だったのです。実際、ペリーは日米和親条約締結後、「日本開国の功績者」として本国で称賛されました。

幕府もこうした列強の対立を見抜いており、阿部正弘らは各国を巧みに牽制しあう「バランス外交」の萌芽とも言える対応を模索していました。同時期に複数の国と条約を結ぶことで、特定の国に過度に依存することを避けようとしたのです。

アヘン戦争の教訓 – 清国の二の舞を避けるために

日本の開国政策を考える上で、アヘン戦争(1840-1842)の影響は極めて重要です。清国がイギリスに敗北し、南京条約という不平等条約を結ばされたという情報は、様々なルートを通じて日本に伝わっていました。特に長崎のオランダ商館や琉球を通じての情報収集により、幕府は西洋列強の軍事力と中国の敗北について詳細を把握していました。

この情報をもとに、佐久間象山や吉田松陰らの知識人は「夷狄の長技を学ぶ」必要性を説き、西洋の技術を学びつつ国を守る道を模索しました。特に象山の「東洋道徳西洋芸術」という考え方は、後の「和魂洋才」のルーツとなり、明治期の近代化政策にも影響を与えました。

幕府の決断においても、アヘン戦争の教訓は大きな影響を与えました。阿部正弘は、「現状では西洋列強と戦っても勝ち目がない」という現実的判断から、一時的な開国と時間稼ぎの戦略を選択しました。日米和親条約は、清国のような全面的敗北を避けるための「戦略的譲歩」だったのです。

日本国内の秘密工作 – 情報戦と工作活動

和親条約締結前後の日本では、各国による情報収集活動や工作活動が活発に行われていました。特にロシアとイギリスは、幕府や有力大名との接触を試みていました。

例えば、ロシアのプチャーチンは北海道で松前藩との接触を試み、幕府を通さない直接交渉を模索しました。また、イギリス人のグラバーは長崎を拠点に薩摩藩や長州藩と武器取引を行い、後の明治維新に間接的に関与することになります。

一方、幕府も独自の情報収集網を構築していました。蘭学者を情報分析に活用し、長崎のオランダ商館を通じて西洋の情報を入手。また、異国船打払令(1825年)を発令しながらも、密かに西洋の捕鯨船から情報収集を行っていたという記録も残されています。

このような情報戦の中で、日本は限られた情報をもとに最善の判断を下そうと模索していました。和親条約の交渉過程は、単なる外交交渉ではなく、国の命運を賭けた情報戦でもあったのです。

まるでスパイ映画みたいな話なの!各国が情報収集したり工作活動したりして…。幕府も単純に脅されて開国したわけじゃなくて、中国の失敗から学んで戦略的に判断していたんだね。歴史の教科書では全然そういう部分が書かれてないよ!

その通りじゃ!歴史の表舞台の裏では、常に情報戦や駆け引きが繰り広げられておるんじゃよ。幕府も単に西洋の力に屈したわけではなく、アヘン戦争の教訓から「今は譲って力をつける時」と判断したんじゃ。列強もただ日本を植民地にしようとしたわけではなく、互いを牽制しあう複雑な思惑があった。歴史の面白さは、こうした舞台裏にこそあるんじゃのぉ。現代の国際関係も、表向きの外交と水面下の駆け引きは変わらんのじゃよ。

未来への教訓 – 和親条約から学ぶ国際関係の知恵

日米和親条約の締結から160年以上が経過した現在、私たちはこの歴史的出来事から何を学ぶことができるでしょうか。単なる歴史の一コマではなく、現代のグローバル社会を生きる私たちへの教訓として、和親条約の経験を掘り下げてみましょう。

変化への適応力 – 危機を転機に変える智慧

幕府が直面した黒船来航という危機は、日本社会に大きな混乱をもたらしました。しかし、この危機に対して日本社会は驚くべき適応力を発揮しました。特に注目すべきは、伝統を守りながらも新しいものを柔軟に取り入れる姿勢です。

例えば、蘭学から洋学への転換は、既に蓄積されていた西洋研究の土台の上に、新たな知識を積み重ねるという形で進められました。また、佐久間象山や横井小楠らは、儒教的価値観を基盤としながらも西洋の科学技術や政治制度を学ぶという「和魂洋才」的アプローチを提唱しました。

現代社会においても、グローバル化や技術革新による急速な変化に直面する中で、この「伝統を守りながら革新を取り入れる」という姿勢は重要な教訓となります。AI技術や働き方改革など、社会構造を大きく変える変化に対して、日本の伝統的価値観を失わずに新しい時代に適応していくバランス感覚が求められているのです。

国際関係の現実主義 – 理想と現実のはざまで

日米和親条約の交渉過程で、日本は理想的な「鎖国」の維持と現実的な「開国」の必要性の間で苦悩しました。最終的に幕府が選んだのは、段階的な開国という現実主義的アプローチでした。これは単なる屈服ではなく、国際環境を見極めた上での戦略的判断だったのです。

この経験は、現代の国際関係においても重要な示唆を与えています。理想的な国家像や国際秩序を追求しつつも、現実の力関係や国際環境を冷静に分析し、時には妥協や譲歩も厭わない現実主義外交の重要性です。

特に日本のような中規模国家にとって、大国間のパワーバランスを見極め、自国の立ち位置を戦略的に定める能力は不可欠です。安全保障、経済、環境問題など、様々な国際課題に対して、理想と現実のバランスを取りながら最適な判断を下す「外交的智慧」が求められています。

情報の重要性 – 知識が国を守る

日米和親条約締結前の日本は、限られた情報の中で重大な決断を迫られました。そのような状況の中で、蘭学者や通詞による情報収集・分析は極めて重要な役割を果たしました。特に注目すべきは、大槻玄沢や高野長英らが西洋の科学技術や国際情勢について研究し、幕府の政策決定に影響を与えた点です。

現代においても、国際社会で生き抜くためには質の高い情報と正確な分析が不可欠です。特にインターネットやSNSの普及により、膨大な情報が溢れる現代社会では、情報の真偽を見極め、本質を見抜く能力がより一層重要になっています。

さらに、日本のような資源に乏しい国にとって、知識や技術こそが最大の資源であるという認識は、明治以降の近代化過程でも重視され、現代の知識基盤社会においても通用する教訓です。教育や研究開発への投資、多様な文化や言語への理解を深めることは、国家の安全保障と繁栄に直結するのです。

文化交流の力 – 相互理解が紛争を防ぐ

日米和親条約の締結過程では、文化的な摩擦や誤解も少なくありませんでした。しかし、通詞の存在や、両国の交渉担当者が相手の文化や習慣を尊重しようとする姿勢が、最終的な合意形成を可能にしました。特にハリスの日本文化への敬意や、日本側の西洋外交慣行への適応努力は、異文化間の相互理解の重要性を示しています。

現代のグローバル社会では、異なる文化や価値観を持つ人々との共存がますます重要になっています。単に経済的・政治的な関係だけでなく、文化交流や人的交流を通じた相互理解の深化が、国際紛争の予防や解決に不可欠です。

特に注目すべきは、異文化理解が単なる「相手を知る」ということではなく、自国の文化や歴史を相対化し、より深く理解することにもつながるという点です。和親条約を機に日本人が「日本とは何か」を問い直したように、グローバル化の中で自国のアイデンティティを再考することは、国際社会で自信を持って行動するための基盤となります。

すごい!170年近く前の出来事なのに、今の私たちの生活や国際関係にもつながる教訓がたくさんあるんだね。特に「伝統を守りながら新しいものを取り入れる」というのは、今のAI時代にも通じる考え方なの!歴史って、単に覚えるだけじゃなくて、今を生きるヒントがたくさん詰まってるんだね!

まさにその通りじゃ!歴史は単なる過去の物語ではなく、現在と未来を照らす灯台のようなものじゃよ。日米和親条約の経験から学べることは多い。変化に柔軟に適応しながらも自分たちの価値観を守る姿勢、国際関係における現実主義と戦略的思考、質の高い情報の重要性、そして異文化理解の価値。これらは170年前も今も変わらぬ智慧じゃ。歴史から学ぶとは、過去の出来事を暗記することではなく、その本質を見抜き、現代に活かすことじゃのぉ。

まとめ – 知られざる転換点の真の意義

1854年に締結された日米和親条約は、日本の歴史における重要な転換点でありながら、その真の意義や影響については意外と知られていません。本記事では、教科書では語られない和親条約の裏側に迫り、その歴史的・現代的意義を探ってきました。

和親条約は単なる外交文書ではなく、日本の社会構造や文化の根本的変化をもたらした歴史的転機でした。約200年続いた鎖国政策に終止符を打ち、日本を国際社会へと導いた第一歩です。しかし、その過程は単純な「西洋の圧力による屈服」ではなく、国際情勢を見極めた幕府の戦略的判断や、日本社会の驚くべき適応力の発揮など、複雑で多面的な側面を持っていました。

和親条約が開いた扉は、その後の不平等条約や内政の混乱を招いた一方で、近代化の契機や国際的視野の拡大ももたらしました。この二面性こそが、和親条約の歴史的評価を難しくしている要因です。

現代の私たちにとって、和親条約から学ぶべき教訓は多岐にわたります。変化への適応力、国際関係における現実主義、情報の重要性、文化交流の意義など、グローバル社会を生きる私たちにとって貴重な知恵が詰まっているのです。

知名度は低くとも、日本の歴史的に重要な出来事である日米和親条約。その真の意義を理解することは、過去を知るだけでなく、現代社会の課題に向き合い、より良い未来を構築するための智慧を得ることにつながるのです。

今日は本当に勉強になったの!教科書では「ペリーが来て開国した」で終わっていたけど、実はもっともっと奥深くて、今の日本にもつながる大事な出来事だったんだね。歴史ってただの暗記科目じゃなくて、ストーリーとして知ると本当に面白いね!

その通りじゃ!歴史は単なる年号や出来事の羅列ではなく、人間の選択と挑戦の物語じゃよ。日米和親条約という一つの出来事にも、国際関係の複雑さ、文化交流の重要性、情報と判断力の大切さなど、現代にも通じる様々な教訓が含まれている。これからも歴史を「今」につなげて考えてみるとよいじゃろう。昔のことを知ることは、未来への知恵を得ることでもあるんじゃよ。

今回の記事を通じて、日米和親条約という一見小さな出来事が、実は日本の歴史における大きな転換点であり、その影響が現代にまで及んでいることをお伝えしました。教科書では数行で片付けられがちなこの条約が、日本の社会構造や文化、外交、そして日本人の世界観にまで深い変容をもたらしたことは、もっと広く知られるべきでしょう。

歴史研究において重要なのは、表面的な出来事だけでなく、その背景にある複雑な要因や、その後の展開にどのような影響を与えたかを多角的に分析することです。日米和親条約を単なる「外圧による開国」と片付けるのではなく、国際情勢の中での日本の選択、国内事情との絡み合い、そして後世への教訓として捉え直すことで、より豊かな歴史理解が可能になります。

また、このような歴史的出来事を学ぶことは、現代の課題に対する洞察を深めることにもつながります。グローバル化、技術革新、異文化交流など、今日私たちが直面している課題の多くは、形を変えて過去にも存在していました。先人たちがどのようにそれらの課題に向き合い、どのような選択をしたのかを知ることは、私たち自身の判断力を養うことにもなるのです。

ぜひ皆さんも、教科書だけでは語られない日本の歴史的に重要な出来事に目を向け、その真の意義を探ってみてください。表面的な理解を超えて歴史の深層に迫ることで、新たな発見と洞察が得られるはずです。そして、そうした歴史の学びが、皆さんの日常の会話や思考をより豊かなものにすることを願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。もし他にも知りたい「知名度は低いが日本の歴史的に重要な出来事」があれば、ぜひコメント欄でお知らせください。また、この記事が少しでも皆さんの歴史への興味を深めるきっかけになれば幸いです。

コメント