夏の暑さが最高潮に達する8月、日本中で「お盆」の準備が始まります。あなたは、なぜこの時期に先祖の霊を迎え、送り出す風習があるのか考えたことがありますか?実は、お盆には知れば知るほど奥深い歴史と文化があるのです。今回はおじいちゃんと一緒に、お盆にまつわる不思議な伝承や地域ごとの風習、そして現代でも楽しめるお盆の過ごし方まで、皆さんにお届けします!

お盆の由来と歴史

お盆の始まりとその意味

真夏の太陽が照りつける季節、日本中の家々では先祖を迎える準備が静かに始まります。お盆と呼ばれるこの行事、実はその起源は遠く2500年前のインドにまで遡るのです!

お盆の始まりは、お釈迦様の弟子・目連尊者(もくれんそんじゃ)の物語に由来します。目連尊者のお母さんは亡くなった後、「餓鬼道(がきどう)」という苦しい世界に落ちてしまいました。息子である目連尊者は、お母さんを救うため、お釈迦様から教わった方法で供養をしたところ、お母さんを苦しみから救うことができたのです。

これが盂蘭盆会(うらぼんえ)として仏教とともに中国を経て、奈良時代の日本に伝わりました。当初は7月15日に行われていましたが、江戸時代に新暦が採用されてからは、多くの地域で8月に行われるようになりました。

ただし、関東地方では新暦7月に、沖縄では旧暦7月にお盆を迎えるなど、地域によって時期が異なるのも日本のお盆の特徴です。東京では7月のお盆を「新盆(しんぼん)」、8月のお盆を「旧盆(きゅうぼん)」と呼んで区別することもあります。

昔からの言い伝えでは、お盆は先祖の霊が帰ってくる大切な機会とされていたんだよ。だからこそ各家庭では精一杯のおもてなしをするんだ

でも、お盆って宗教行事なの?それとも風習なの?

今では仏教行事であると同時に、日本人の心に深く根付いた文化的な行事になっているんだよ。宗教を超えた日本文化の象徴とも言えるね

お盆は単なる行事ではなく、先祖との絆を再確認する貴重な機会なのですね。さて、次は江戸時代の人々がどのようにお盆を過ごしていたのか、当時の風俗と合わせてご紹介しましょう。

江戸時代の風俗とお盆行事

粋と情緒あふれる江戸時代、お盆はどのように過ごされていたのでしょうか?現代とは違う独特の風情があったのです。

江戸時代のお盆は、現代以上に町中が活気づく一大イベントでした。町家では軒先に提灯を灯し、家々の仏壇には季節の花や果物が飾られました。特に注目すべきは、当時は「精霊棚(しょうりょうだな)」と呼ばれる特別な棚を設置する習慣があったことです。

この精霊棚には、きゅうりや茄子で作った牛や馬の形をした「精霊馬(しょうりょうま)」を供えました。きゅうりで作った馬は先祖の霊が早く家に帰ってこられるように。茄子で作った牛は、たくさんのお供え物を持って帰れるようにという願いが込められています。

江戸の町では、お盆の期間中に盆市(ぼんいち)が開かれ、提灯や供物、お盆飾りなどが売られる賑やかな市場が立ちました。浴衣姿の町人たちが行き交う様子は、浮世絵にも多く描かれています。

江戸時代の盆踊りは、今よりもっと自由で活気に満ちていたんだよ

踊り手たちは円陣を作らず、列をなして町中を練り歩くことも多かったんだ。今では想像できないほど大胆な踊りもあったらしいよ

そして意外なことに、江戸時代のお盆には「精霊流し」という風習もありました。これは小さな船に灯りをともし、川や海に流すもので、今日の灯篭流しの原型です。

おじいちゃん、江戸時代のお盆と今のお盆、一番大きな違いは何だと思う?

昔のお盆は先祖供養の意味合いが強かったけど、今は家族が集まる機会としての側面も大きくなったかな。でも、大事なのは形じゃなくて、先祖を敬う気持ちだよ

江戸時代のお盆行事は、現代に比べて形式や儀礼が豊かで、季節の風物詩として人々の生活に溶け込んでいたのですね。では、地域によって異なるお盆の風習に目を向けてみましょう。

地域ごとの風習と伝承

京都の六道珍皇寺で語られる伝説

古都京都に佇む小さなお寺「六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)」。このお寺がお盆の時期になると、不思議な力を持つと言われるのをご存知でしょうか?

東山区にある六道珍皇寺は、この世と黄泉の国をつなぐ「六道の辻」に位置すると古くから言い伝えられています。「六道」とは、生き物が生まれ変わるとされる六つの世界(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)のこと。お盆の期間中、この寺の「冥土の井戸」を覗くと、亡くなった親族の姿が見えるという伝説があるのです。

子どもの頃、祖母に連れられて行ったことがあるよ

井戸を覗く時は、お香の煙に包まれて、まるで異世界への入口を覗いているような神秘的な雰囲気だったなぁ

毎年お盆の8月7日から10日まで、寺では「六道まいり」が行われます。参拝者は提灯を手に持ち、冥土の井戸に向かって祈りを捧げます。井戸の周りには数珠繰り石と呼ばれる石があり、この石を撫でながら数珠を繰ると、亡き人と縁が結ばれるとも。

でもおじいちゃん、本当に井戸に亡くなった人が見えるの?

見えるかどうかは人それぞれだけど、大切なのは先祖を思い、感謝する気持ちを表す機会になることだよ。形にこだわりすぎるよりも、心を込めることが大切なんだ

六道珍皇寺には他にも、閻魔(えんま)さまの像や地獄の釜の蓋など、この世とあの世の境界を感じさせる品々が所蔵されています。京都のお盆は、こうした古くからの信仰と伝説が今も生き続ける、不思議な魅力に満ちた時間なのです。

さあ、京都を離れて、全国各地で見られるお盆の火にまつわる風習を見ていきましょう。

地域特有の迎え火と送り火の文化

夏の夕暮れ、各地で灯される迎え火と送り火。その炎は先祖の魂を導く光として、日本各地で様々な形で受け継がれています。

もっとも有名なのは京都の「五山送り火」でしょう。8月16日の夜、五つの山に次々と「大」「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」の文字や形が浮かび上がります。観光スポットとしても人気ですが、本来は先祖の霊を送り出すための荘厳な儀式なのです。

おじいちゃんは子どもの頃、どんな迎え火や送り火を経験したの?

私が育った大阪では、13日の夕方に玄関先でキュウリやナスで作った精霊馬を飾りながら小さな火を焚いたよ。迎え火は控えめだったけど、送り火は盛大だったなぁ

地域によって火の灯し方も様々です。東北地方では「迎え盆」として家の門口に松明を立てる習慣があり、北陸地方では「盆の迎え火」として藁で作った松明を振り回して先祖を迎えます。

九州、特に長崎では「精霊流し」という独特の送り火があります。故人の名前を書いた燈籠を付けた精霊船を海に流すのですが、これは中国から伝わった風習と言われています。一方、沖縄では「ウンケー」と呼ばれる迎え火、「ウークイ」と呼ばれる送り火の風習があります。

地域によってこんなに違うのはなぜ?

日本の文化は土地の特性や気候、その地域独自の信仰と合わさって独自の発展をしてきたんだよ。どれも先祖を敬う気持ちは同じだけど、表現方法が違うんだね

こうした地域ごとに異なる火の文化は、日本の多様性を表す大切な文化遺産です。あなたの住む地域では、どのような迎え火・送り火の習慣がありますか?次は、お盆にまつわる不思議な伝説の世界へ足を踏み入れてみましょう。

お盆にまつわる伝説と神話

幽霊に纏わるお盆の伝承

夏の夕暮れ、風鈴の音色に混じって聞こえてくるかもしれない…そんな幽霊話は、お盆の季節の風物詩とも言えます。

「お盆には幽霊が出る」というのは日本全国で広く信じられてきた言い伝えです。なぜお盆の時期に幽霊話が増えるのでしょうか?それは、この時期に「あの世とこの世の境界が薄くなる」と考えられてきたからなのです。

江戸時代には、夏の暑さをしのぐために「百物語(ひゃくものがたり)」という怪談会が流行しました。これは、百本のろうそくを灯し、一話終わるごとに一本ずつ消していき、最後のろうそくが消えた時に本物の幽霊が現れるという風習でした。

子どもの頃、お盆の夜にはよく友達と肝試しをしたものだよ

お墓の前で『肝試し』をすると、その家のご先祖様が怒って祟るという話もあったね

特に有名なのは、お盆には川や海で水難事故が増えるという言い伝えです。これは「死者が生きている人を水の中に引きずり込もうとする」という恐ろしい伝承に基づいています。実際、夏は水辺で遊ぶ人が増えるため事故も増えますが、このような伝承は水辺での危険を警告する役割も果たしていたのかもしれません。

また、「幽霊は足がない」というイメージも、実はお盆の伝承と関係があるのです。先祖の霊が家に戻ってくるとき、地面に足跡がつかないように…という配慮から、幽霊は足がないと考えられるようになったという説があります。

でもおじいちゃん、幽霊って本当にいるの?

科学的に証明されていることと、人々の心の中に生きていることは別だよ。大切なのは、こうした伝承を通じて先祖を敬い、命の尊さを学ぶことじゃないかな

お盆の幽霊伝承は、単なる怖い話ではなく、先祖との繋がりや命の大切さを伝える知恵が詰まっているのかもしれませんね。では次に、お盆と密接に関わるある小さな生き物の伝承についてご紹介します。

金魚が象徴する意味と神話

夏の風物詩といえば金魚。特にお盆の時期に金魚を飼い始める風習があることをご存知でしょうか?実は、金魚とお盆には深い結びつきがあったのです。

古くから日本では、金魚は先祖の霊が宿る生き物だと考えられてきました。その優雅に泳ぐ姿は、あの世から戻ってきた先祖の魂が形を変えた姿だという伝承があったのです。

私が子どもの頃は、お盆前に金魚を買って、お盆が終わるまで大切に育てるのが習わしだったよ。金魚が元気に泳いでいれば、先祖も喜んでくれると信じられていたんだ

金魚の赤い色は生命力や活力の象徴とされ、その姿は霊的な守り手としても重宝されました。また、金魚鉢の丸い形は輪廻転生を表し、水は浄化と再生の象徴とも考えられていました。

さらに興味深いのは、橋と金魚の関係です。日本の伝承では、この世とあの世の間には川があり、その川に橋がかかっているという考え方があります。お盆に帰ってくる先祖の霊は、この橋を渡ってくるとされ、金魚はその橋の守り神とも考えられていたのです。

現代では、夏祭りの金魚すくいが定番となっていますが、これも元々はお盆との関連があったと言われています。金魚を「すくう」という行為自体が、先祖の霊を敬い、迎え入れるという象徴的な意味を持っていたのかもしれません。

おじいちゃん、今でも金魚を飼うことに特別な意味はあるの?

形式はどんどん変わっていくものだけど、生き物を大切に育てる心、命の尊さを感じる気持ちは、今も昔も変わらないものだよ。それが先祖への最大の敬意にもなるんだよ

お盆と金魚の関係は、現代では薄れつつありますが、夏に金魚を眺める時、ふと先祖との繋がりを感じてみるのも素敵かもしれませんね。お盆の象徴的な意味を知ったところで、次は実際の供養の方法について詳しく見ていきましょう。

供養とお供え物の知識

仏壇の正しい飾り方とお供え物

お盆の準備で最も大切なのは、仏壇の飾り付けとお供え物です。でも「正しい」飾り方って、実は地域や宗派によって様々なのをご存知ですか?

まず基本的なお盆の仏壇準備は、掃除から始まります。普段からお手入れをしているご家庭も多いと思いますが、お盆前には特に丁寧に、ほこりを払い、金具を磨き、きれいな状態にしましょう。

私の子どもの頃は、お盆前の大掃除が一大イベントだったなぁ。家族総出で仏壇周りを掃除して、新しい供物を用意することが、先祖を迎える大切な準備だったんだよ

お供え物の基本は「五供(ごく)」と呼ばれる5種類のもの。花・香・灯(ともしび)・水・食です。季節の花を生け、線香をたき、ろうそくを灯し、きれいな水と食べ物を供えます。

食べ物は地域や家庭によって様々ですが、精進料理やお盆団子、季節の果物などが一般的です。特に果物は「水分を含んでいるもの」が好まれます。これは長い旅をしてきた先祖の霊が喉を潤すためと言われています。

最近は便利になって、お供えも市販のものが多くなったけど、昔は家庭で手作りしたものが多かったんだよ。特にお団子は、家族みんなで作る行事だったなぁ

仏壇の周りには盆提灯を飾ることも多いですね。これは先祖の霊が迷わず家に戻ってこられるようにという意味があります。また、「精霊棚(しょうりょうだな)」と呼ばれる特別な棚を設ける地域もあります。

気をつけたいのは、花の種類です。トゲのあるバラや、強い香りのユリなどは避けた方が無難です。また、供える食べ物も、動物性のものを避ける宗派があります。自分の家の宗派の作法を確認しておくといいでしょう。

おじいちゃん、お供え物って結局何が正解なの?

形式よりも大切なのは感謝の気持ちだよ。先祖への敬意と感謝が込められていれば、どんなお供えも喜ばれるものさ

お盆の仏壇準備は、単なる習慣ではなく、先祖との対話の時間でもあるのですね。次は、お盆の供養に関する作法と注意点について詳しく見ていきましょう。

供養にまつわる作法と注意点

お盆の供養には、知っているようで意外と知らない作法がたくさんあります。ちょっとした心遣いで、より丁寧な供養ができるようになりますよ。

まず、お線香のつけ方から。線香に火をつけたら、手で火を消すのが正しい作法です。息で吹き消すのは「息を吹きかける」という意味になり、失礼にあたると言われています。また、線香は一本ずつ立てる宗派と、複数本まとめて立てる宗派があるので、自分の家の宗派の作法を確認しておきましょう。

子どもの頃、祖母から『線香は左手で持つのが礼儀』と教わったよ。これは右手を清浄に保つためだと言われているんだ

お供え物を下げる時間にも決まりがあります。一般的には、供えてから30分~1時間ほど経ってから下げるのが良いとされています。「いただきます」の気持ちを込めて、少し時間を置くことで、先祖の霊が供物の気を頂いたと考えるのです。

注意したいのはタブーとされる行動です。例えば、お盆の期間中は大きな音を立てることや掃除機をかけることを避ける地域もあります。これは先祖の霊が驚かないようにという配慮からきています。また、お盆の間は釘を打つ作業も避けるべきと言われています。

でもおじいちゃん、そんな細かいことまで気にしなきゃいけないの?

細かい作法はそれぞれの家庭や地域の伝統だから、全部守る必要はないよ。大切なのは先祖を敬う気持ちと、家族の絆を再確認することさ

現代社会では、お盆に帰省できない人も増えています。そんな時は、オンラインでの供養という選択肢もあります。離れた場所からでも心を込めて手を合わせることは可能です。最近では、お寺がオンラインでの供養サービスを提供しているケースもあります。

お盆の供養は形式だけでなく、先祖への感謝と自分自身のルーツを振り返る大切な機会です。あなたも今年のお盆は、少し意識して供養の作法に触れてみませんか?次は、お盆の象徴的な風習である精霊馬について詳しく見ていきましょう。

お盆の行事と風習

精霊馬の意義と作り方

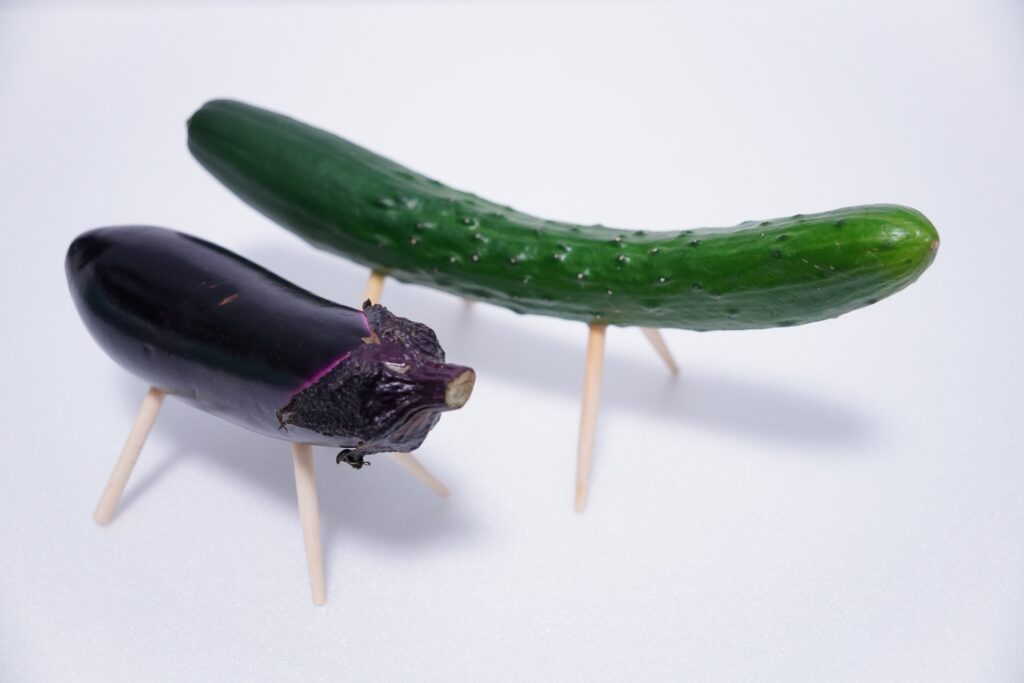

夏の風物詩として、きゅうりと茄子で作る動物たち。これが「精霊馬(しょうりょうま)」と呼ばれる、古くから伝わるお盆の風習です。

精霊馬とは、先祖の霊がこの世とあの世を行き来するための乗り物として作られます。一般的に、きゅうりで馬を、茄子で牛を表現します。馬は足が速いので先祖の霊が早く家に到着できるように。牛は足が遅いので、帰りはゆっくりと過ごしてもらい、たくさんのお供え物を持ち帰ってもらうという願いが込められています。

私の故郷では、精霊馬に柴の小枝で作った鞭をつけるんだよ。これは旅の安全を祈る意味があったんだ

作り方は地域によって様々ですが、基本的には割り箸や爪楊枝を足にして、きゅうりや茄子に刺すだけの簡単なものです。ただし、地域によってはとうもろこしの皮で馬を作ったり、西瓜を使ったりする所もあります。

精霊馬の置き場所は、多くの家庭では仏壇や精霊棚の前に置きますが、玄関に置く地域もあります。これは先祖の霊をスムーズに家に迎え入れるためだと言われています。

昔は子どもたちが精霊馬作りを手伝うのが楽しみだったんだよ。家族みんなで作ることで、先祖を敬う気持ちを自然と学んでいったんだね

現代では、精霊馬を作る風習が薄れつつある地域もありますが、この伝統には先祖への敬意と、季節の恵みへの感謝が込められています。簡単に作れるので、特に小さなお子さんがいるご家庭では、夏休みの思い出作りとしても素敵な体験になりますよ。

おじいちゃん、精霊馬って本当に必要なの?

形そのものより、先祖を敬い、自分のルーツを感じる気持ちが大切だよ。でも、こうした風習を通じて家族の会話が生まれるのは素晴らしいことだと思うよ

精霊馬は、現代の忙しい生活の中でも、手軽に取り入れられるお盆の風習の一つですね。次は、お盆の華やかな行事、盆踊りの歴史について見ていきましょう。

各地での盆踊りの歴史

夕暮れ時、太鼓の音に誘われて集まる人々。輪になって踊る盆踊りは、お盆の風物詩として今でも全国各地で親しまれています。

盆踊りの起源は、今から約600年前の室町時代にさかのぼります。もともとは念仏踊りとして始まり、先祖の霊を慰めるための宗教的な儀式でした。「踊り念仏」を広めた一遍上人の教えがベースになっていると言われています。

「私が子どもの頃の盆踊りは、今よりもっと地域の絆を感じるものだったなぁ」とおじいちゃんは懐かしそうに話します。「浴衣を着て、みんなで踊る。そこには世代を超えた交流があったんだよ」

日本各地には独自の盆踊りがあります。東京の「江戸の盆踊り」では「炭坑節」や「東京音頭」が踊られ、大阪の「河内音頭」はリズミカルな掛け声が特徴です。徳島の「阿波踊り」は「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々」という有名な掛け声とともに、飛び跳ねるような踊りが特徴的です。

盆踊りの曲も地域によって様々です。江戸時代には「江戸の盆唄」が流行し、明治時代以降は「炭坑節」や「ドンパン節」など全国的に知られる盆踊り曲が生まれました。現代では、アニメソングやJ-POPを取り入れた新しい形の盆踊りも増えています。伝統と現代文化が融合した新しい形の盆踊りは、若い世代にも親しまれるようになりました。

盆踊りの輪の中央に立つやぐらには、どんな意味があるの?

やぐらは先祖の霊が宿る場所とされていたんだよ。だから踊り手は常にやぐらを中心に円を描くように踊るんだ

また、盆踊りの衣装にも意味があります。浴衣や法被を着るのは、軽装で踊りやすいという実用的な理由もありますが、浴衣の白さは浄化の象徴でもあったのです。頭に巻く手拭いも、先祖の霊を迎える際の清めの意味がありました。

戦後、一時期は盆踊りが衰退する時期もありましたが、近年は地域コミュニティの活性化や伝統文化の継承という観点から、再び注目されています。企業や学校が主催する盆踊り大会も増え、地域を超えた交流の場になっています。

盆踊りは単なる夏の娯楽ではなく、先祖と子孫をつなぐ大切な文化なんだね

そうだよ。踊りながら先祖を偲び、地域の人々と絆を深める。それが盆踊りの本当の意味なんだよ

盆踊りは見るだけでなく、ぜひ輪の中に入って体験してみてください。きっと新しい発見があるはずです。さて、お盆の楽しみ方について、もう少し具体的に見ていきましょう。

お盆の楽しみ方と日常

お盆の時期におすすめの帰省スポット

お盆休みといえば帰省の季節。実家に帰るだけでなく、先祖の足跡を辿る旅もまた格別なものです。お盆ならではのスポットをご紹介します。

まず訪れたいのは、やはり故郷のお寺や神社です。特にお盆期間中は特別な行事が行われることも多く、普段は見られない伝統行事に触れるチャンスです。先祖代々の墓参りをしつつ、地元の文化に触れる旅は心に響くものがあります。

山口県では、お盆に仙崎祇園祭という行事があってな。それぞれの地元の祭りには、その土地ならではの風習や味わいがあるものだよ

全国的に見ると、京都の五山送り火(8月16日)は圧巻の光景です。山肌に浮かび上がる大文字は、先祖の霊を送り出す厳かな風景として多くの人を魅了します。同じく京都では、お盆の時期に六道まいりと呼ばれる行事が行われ、冥土への入口とされる六道珍皇寺が賑わいます。

東北地方では、東北三大祭りの一つ、仙台の七夕まつり(8月6日~8日)がお盆の前に開催されます。色とりどりの飾りが街を彩る姿は、夏の風物詩として親しまれています。

また、広島のとうろう流し(8月6日)も印象的です。原爆犠牲者の霊を慰めるために始まったこの行事は、平和への祈りを込めた灯篭が川面を彩ります。

最近は混雑を避けて、お盆の少し前や後に帰省する人も増えているよね

そうだね。大切なのは『いつ』帰るかではなく、『帰る気持ち』を持つことなんだよ。先祖を敬い、家族との絆を感じる時間が取れればいいんだよ

お盆の帰省は、単なる休暇ではなく、自分のルーツを感じる貴重な機会です。今年のお盆は、少し足を延ばして、先祖の足跡や地域の文化に触れる旅をしてみてはいかがでしょうか?次は、お盆の風物詩である灯篭の作り方についてご紹介します。

浮かべ灯篭の作り方ガイド

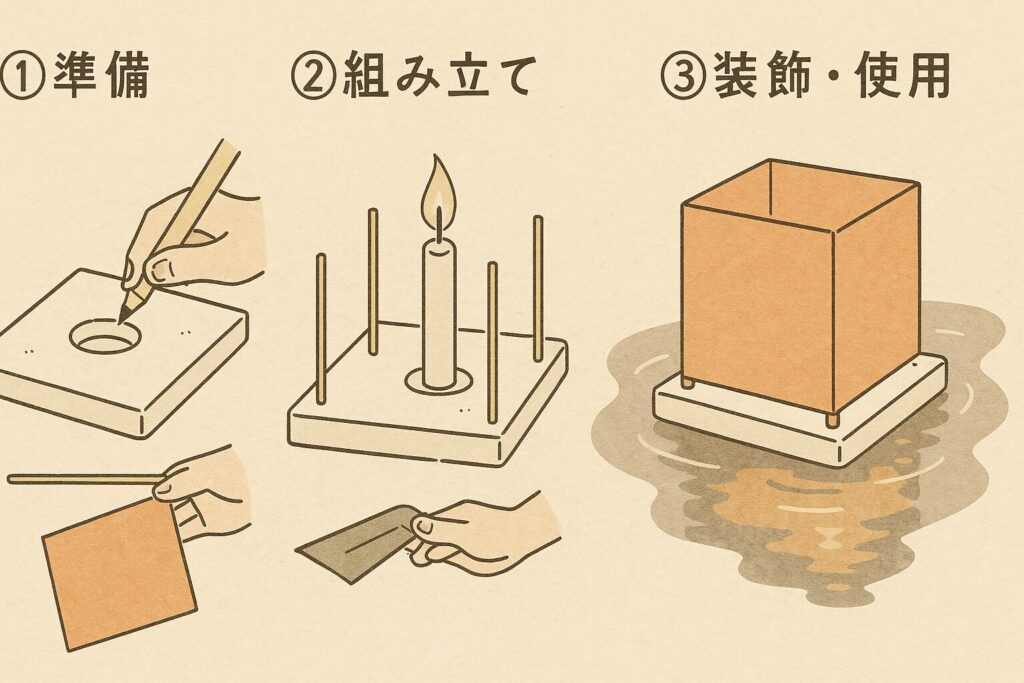

夏の夜、水面に揺れる淡い光…浮かべ灯篭はお盆の風物詩として、今も多くの地域で親しまれています。実は、この灯篭は家庭でも簡単に作ることができるんですよ。

浮かべ灯篭の起源は、先祖の霊を送り出すための「送り火」の一種とされています。灯篭の光が先祖の霊を正しい道へと導くという意味があり、特に川や海のある地域で広く行われてきました。

私が子どもの頃は、家族みんなで灯篭流しに参加したものだよ。一人一人が故人への思いを込めて灯篭を流す。あの時間は特別だったなぁ

さて、実際の作り方を見ていきましょう。まず用意するものは:

- 四角い厚紙または発泡スチロール

- ろうそく(できれば小さめのもの)

- 竹串または爪楊枝

- 防水用のコーティング材(ニスやワックスなど)

- 飾り付け用の色紙やマーカー

基本的な作り方は、厚紙や発泡スチロールで台座を作り、真ん中にろうそくを立てるだけです。発泡スチロールを使えば浮力も確保できますが、環境に配慮するなら厚紙に防水加工をした方が良いでしょう。

台座の四隅に竹串や爪楊枝を立てて、色紙を貼れば簡易的な灯篭の完成です。色紙には、先祖への感謝のメッセージや願い事を書くと良いでしょう。子どもと一緒に作れば、先祖を敬う気持ちを自然と伝えることができます。

おじいちゃん、灯篭を流す時の注意点はある?

川や海を汚さないことが一番大事だね。最近は環境に配慮して、完全に生分解される材料で作られた灯篭や、流した後で回収できる仕組みを作っている地域もあるよ

実際に灯篭を流す際は、必ず地域のルールに従いましょう。無断で川や海に物を流すことは禁止されている場所も多いので、地域の灯篭流し行事に参加するのがおすすめです。

浮かべ灯篭は、先祖を敬う気持ちと環境への配慮を両立させながら、日本の夏の風物詩として大切にしていきたい文化です。さて、お盆の楽しみといえば食事も欠かせません。次は、お盆に味わう特別な食事についてご紹介しましょう。

お盆に味わう食事とレシピ

お盆の時期には、先祖をもてなすための特別な食事が各地で準備されます。地域によって異なるお盆料理の世界をのぞいてみましょう。

最も一般的なのは「精進料理」です。これは肉や魚を使わない仏教の教えに基づいた料理で、先祖の霊を供養する意味があります。豆腐や野菜、山菜などを使った健康的な料理で、現代の健康志向にもぴったりです。

私の故郷では、お盆には必ずなすの煮びたしを作ったものだよ。なすはお盆の季節の野菜だし、精霊馬にも使われるから特別な意味があるんだ

地域によって特色ある料理があります。東北地方では「いもの子汁」と呼ばれる里芋のお味噌汁が、西日本では「そうめん」がお盆の定番です。特に長崎県の「精霊流しそうめん」は、流しそうめんをしながら先祖の霊を供養するという風習があります。

お供え物としては、お団子が代表的です。丸い形は満月を表し、豊穣の象徴とされています。地域によって「盆団子」「精霊団子」など呼び名は様々です。簡単な盆団子のレシピをご紹介しましょう:

材料(約20個分):

- 白玉粉 200g

- 水 200ml(少しずつ調整)

- 砂糖 大さじ2

- 塩 少々

作り方:

- 白玉粉に砂糖と塩を加え、水を少しずつ加えながらこねる

- 耳たぶくらいの柔らかさになったら小さく丸める

- 沸騰したお湯で茹で、浮き上がってきたらさらに1~2分茹でる

- 冷水で冷やし、水気を切る

- きな粉や黒蜜、あんこなどをかけて完成

お盆料理は、先祖への敬意と、季節の恵みへの感謝が形になったものなんだよ。形式にとらわれすぎず、家族で集まって食事を楽しむこと自体が大切な供養になるんだよ

また、お盆には「うちわ和菓子」や「水まんじゅう」などの涼を感じる和菓子も人気です。これらは、暑い夏を乗り切るための知恵が詰まった先人からの贈り物とも言えるでしょう。

おじいちゃん、お盆料理って必ず作らなきゃいけないの?

大切なのは形じゃなくて、先祖を偲ぶ気持ちだよ。現代の忙しい生活の中では、できる範囲で気持ちを表すことが大事なんだ

お盆料理は、日本の食文化の豊かさを感じさせてくれると同時に、先祖との精神的なつながりを感じる機会でもあります。今年のお盆は、家族と一緒に特別な料理を囲んでみてはいかがでしょうか?

まとめ – お盆文化の継承と現代的な楽しみ方

お盆の歴史から現代の過ごし方まで、様々な角度から日本の伝統行事を見てきました。お盆は単なる休暇ではなく、先祖を敬い、家族の絆を再確認する貴重な機会なのです。

お盆の伝統を守ることは、私たちのアイデンティティを守ることでもあるんだよ。でも、形にこだわりすぎず、時代に合わせて変化していくことも大切さ

お盆の風習は地域によって実に多様です。京都の五山送り火、東北の精霊棚、沖縄のウンケーなど、それぞれの土地で独自の発展を遂げてきました。この多様性こそが日本文化の豊かさを表しています。

現代社会では、お盆の期間に帰省できない人も増えています。しかし、オンラインでの墓参りや供養など、新しい形での先祖供養も生まれています。大切なのは「形式」ではなく「先祖を敬う気持ち」なのです。

お盆は、日本の伝統文化を次世代に伝える絶好の機会でもあります。子どもたちと一緒に精霊馬を作ったり、浮かべ灯篭を流したり、地域の盆踊りに参加したりすることで、自然と文化継承ができるのです。

私がこれからもっと知りたいのは、地域ごとの細かな伝統や風習なんだ。日本全国、まだまだ知られていない素晴らしい伝統があるはず。それを発掘して伝えていくのも私たちの役目かもしれないね

お盆は先祖との対話の時間であると同時に、私たち自身のルーツを見つめ直す機会でもあります。忙しい現代社会だからこそ、立ち止まって自分のルーツに思いを馳せる時間を大切にしたいものです。

おじいちゃん、私たち孫の世代は、どうやってお盆の伝統を守っていけばいいと思う?

全てを昔のままに守る必要はないよ。大切なのは『感謝』と『敬意』の心だ。その気持ちを持ちながら、現代に合った形で表現していけばいいんだよ

お盆は単なる古い習慣ではなく、日本人の心の深層に流れる「先祖を敬い、命のつながりを感じる」という普遍的な価値観の表れなのかもしれません。形を変えながらも、その本質は受け継がれていくでしょう。

皆さんも今年のお盆は、ただ休暇として過ごすだけでなく、少し意識を向けて先祖への感謝や家族との絆を感じる時間にしてみませんか?きっと、新たな発見や気づきがあるはずです。

この記事を読んで、あなたのお盆に対する見方はどう変わりましたか?地域特有の風習や、ご家庭ならではのお盆の過ごし方があれば、ぜひコメント欄で教えてください。日本全国、まだ知られていない素敵な風習がたくさんあるはずです。

参考文献

※本記事は、文献調査とおじいちゃんの体験談をもとに執筆しています。地域によって風習は異なる場合がありますので、ご了承ください。

あとがき

この記事を書くにあたって、おじいちゃんからたくさんのお盆にまつわる思い出話を聞くことができました。子どもの頃に体験した盆踊りや、精霊馬を作った思い出など、普段はなかなか聞けないような話を聞くことができて、私自身とても勉強になりました。

おじいちゃんが語ってくれた「形式よりも大切なのは感謝の気持ち」という言葉が、私の心に深く残っています。現代の忙しい生活の中で、すべての伝統を完璧に守ることは難しいかもしれません。でも、先祖への感謝と敬意を持ち、家族との絆を大切にする気持ちがあれば、それだけでお盆の本質は受け継がれていくのだと思います。

皆さんの中には、「面倒だな」と思っていたお盆の風習も、その意味を知ることで新たな価値を見出せるかもしれません。ぜひ、この夏のお盆は、少し意識を変えて過ごしてみてください。

次回もお楽しみに!

よくある質問

Q: お盆はいつからいつまで?

A: 基本的には8月13日~16日の4日間ですが、地域によって異なります。関東地方では7月に行う地域もあり、沖縄では旧暦の7月に行われます。

Q: お盆に墓参りに行けない場合はどうすればいい?

A: 自宅の仏壇に手を合わせるだけでも大丈夫です。近年では菩提寺にお参りを代行してもらったり、オンラインでの墓参りサービスを利用する方法もあります。

Q: 新盆(初盆)とは何ですか?

A: 亡くなってから初めて迎えるお盆のことです。一般的には特別な飾りつけをしたり、親族が集まって供養をします。地域によって風習は異なります。

Q: お盆に避けた方がいいことはありますか?

A: 地域や家庭の考え方によりますが、一般的には大きな音を立てる作業や引っ越し、結婚式などの慶事を避ける傾向があります。また、海や山などでの事故が増える時期とも言われているため、レジャーの際は十分な注意が必要です。

Q: 精霊馬以外のお盆飾りにはどんなものがありますか?

A: 盆提灯、盆花(季節の花)、盆棚(精霊棚)などがあります。地域によっては、ホオズキや風鈴を飾る風習もあります。

コメント