こんにちは!中学生のやよいです。おじいちゃんと一緒に日本の伝統や歴史について楽しく学んでいます✨

今日は、私たちの国が誇る素晴らしいお祭りについて、おじいちゃんから教えてもらったことをみなさんにお伝えしたいと思います。実は今年の夏に、おじいちゃんと一緒に祇園祭に行ってきたんです!その体験を交えながら、日本の伝統的なお祭りの魅力をたっぷりとお届けします。

2025年版はこちら

1. 日本三大祭りとその歴史

日本には数多くのお祭りがありますが、その中でも特に歴史と規模で知られる「日本三大祭り」をご存知ですか?京都の祇園祭、大阪の天神祭、そして東京の神田祭です。それぞれのお祭りには、驚くような歴史の深さがあるんです!

1.1 京都「祇園祭」の歴史と魅力

私が先日見てきた祇園祭、実はすごい歴史があるんです!おじいちゃんが教えてくれたのですが、なんと平安時代の869年から始まったそうです。想像してみてください。1000年以上も前から、同じ場所で、同じように山鉾が動いているなんて!

疫病退散を願って始まった祇園祭。当時の人々は、病気や災いを祓うために、神様にお願いをしたそうです。山鉾巡行は、まるで動く美術館のよう。豪華絢爛な装飾の数々に、私も思わず息を呑んでしまいました。

おじいちゃんが「やよい、この懸装品(けそうひん)を見てごらん」と指さした先には、なんとペルシャ絨毯が!江戸時代に海外から運ばれてきた貴重な品々が、今でも大切に使われているんです。

- 山鉾巡行(やまほこじゅんこう)

- 宵山(よいやま)の風情

- 粽(ちまき)や綺麗な提灯

- 鉾町(ほこまち)めぐり

「昔の人は、自分たちの町を誇りに思う気持ちを、この祭りに込めたんだよ」というおじいちゃんの言葉に、私は深く納得しました。みなさんも、機会があれば、ぜひ祇園祭に足を運んでみてくださいね!

さて、次は大阪が誇る夏の風物詩、天神祭についてご紹介します!

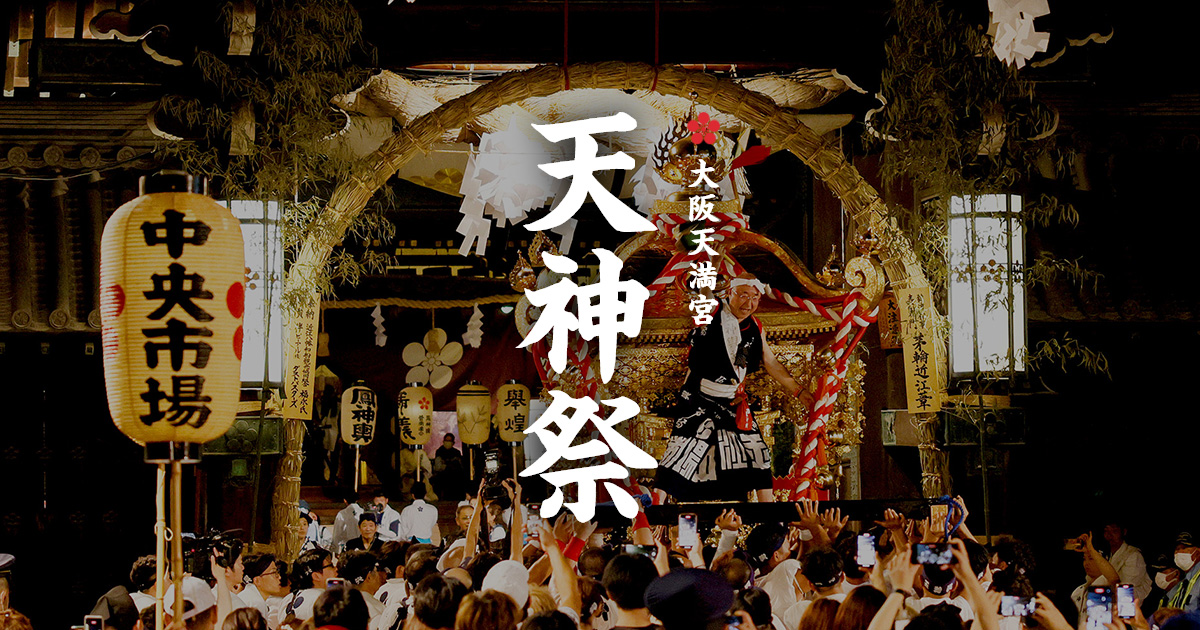

1.2 大阪「天神祭」の由来と伝統

天神祭は、日本最古のお祭りの一つなんです。なんと951年から続いているんですよ!おじいちゃんによると、菅原道真公をお祭りする天満宮の例祭として始まったそうです。

特に印象的なのが、大川を船が進む「船渡御(ふなとぎょ)」です。夜になると、数百隻もの船が提灯の明かりで川面を照らす様子は、まるで天の川のよう!おじいちゃんが若い頃に見た光景を語ってくれましたが、その目は懐かしさでキラキラしていました。

- 陸渡御(りくとぎょ)

- 船渡御(ふなとぎょ)

- 奉納花火

- どじょうすくい

「大阪の人々の熱い思いが、1000年以上もの間、この祭りを支えてきたんだね」。本当にそうですね。伝統を守り続けることって、すごいことだと思います。

では、いよいよ東京の誇る神田祭について見ていきましょう!

1.3 東京「神田祭」の歴史的背景

神田祭は、徳川家康が江戸に入城した後の1600年に始まったお祭りです。実は、祇園祭や天神祭とは少し違う特徴があるんです。それは、江戸っ子の粋な文化が色濃く残っているということ!

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。神田祭の見せ場である神輿(みこし)の担ぎ方。実は江戸時代、力自慢の町人たちが「威勢のいい担ぎ方」を競い合っていたそうです。その伝統が、今も「江戸前の神輿」として受け継がれているんですよ。

- 江戸情緒あふれる神輿渡御

- 勇壮な纏(まとい)振り

- 絢爛豪華な山車

- 粋な江戸っ子文化

「お祭りって、その土地の人々の個性が出るものなんだね」。神田祭を通じて、江戸・東京の歴史の深さを感じました。

さあ、ここからは地方の大規模なお祭りへと旅をしていきましょう!

2. 地方の伝統的な大規模祭り

日本には、各地域の歴史や文化を映し出す素晴らしいお祭りがたくさんあるんです。おじいちゃんが「日本の心は、地方のお祭りに宿っているんだよ」と教えてくれました。それじゃあ、北から順に見ていきましょう!

2.1 青森「ねぶた祭り」の由来と見どころ

真夏の夜を彩る巨大な灯籠、ねぶた。実は私、去年の夏休みにおじいちゃんと見に行ったんです!その迫力は、今でも忘れられません。

ねぶたの起源については、諸説あるそうです。おじいちゃんが図書館で調べてくれたところによると、眠気払い(ねぶり流し)の行事が発展したという説や、平安時代の七夕行事が起源という説があるんです。

- 高さ5メートルもの巨大ねぶた

- 勇壮な「ラッセラー」の掛け声

- 跳人(はねと)の独特な踊り

- 精巧な武者絵の細工

「おじいちゃん、ねぶたはどうやって作るの?」と聞いたら、実は1台のねぶたを作るのに、なんと1年もかかるそうです!職人さんたちの技術と情熱には、本当に感動しました。

みんなで「ラッセラー!」って掛け声を上げたとき、青森の夏の熱気が体中に広がった気がしました!

次は、同じ東北の夏祭り、秋田の竿燈まつりをご紹介します!

2.2 秋田「竿燈まつり」の歴史と技術

竿燈まつりって知っていますか?なんと、長さ12メートルもある竿に46個もの提灯をつけて、それを一人で操るんです!おじいちゃんが「これぞ、人間国宝級の技だね」と感心していました。

江戸時代から伝わる竿燈まつり。もとは豊作を祈る行事だったそうです。竿燈を手のひら、額、肩、腰で支える技は、まるでサーカスのような芸術です!

- 夜空に輝く230本以上の竿燈

- 妙技と呼ばれる技の披露

- 「どっこい、どっこい」の掛け声

- 伝統的な笛や太鼓の演奏

職人技を間近で見ていると、おじいちゃんが「技を極めるって、すごいことだね」とつぶやきました。その言葉に、私も深くうなずいてしまいました。

さあ、今度は九州に飛んで、長崎くんちの魅力に迫ってみましょう!

2.3 長崎「くんち祭り」の歴史と文化

長崎くんちは、諏訪神社の秋季大祭として、なんと400年以上も続いているお祭りなんです!おじいちゃんが「長崎くんちには、日本の歴史が詰まっているんだよ」と教えてくれました。

特徴的なのは、中国やオランダの影響を受けた踊りや演し物。江戸時代、出島を通じて海外文化を取り入れた長崎らしい祭りですよね。

- 唐人船(とうじんぶね)の演し物

- 龍踊り

- 奉納される59演目の奉納踊り

- 独特な掛け声「エイヤサ」

「異文化を受け入れて、自分たちの文化に昇華する。それが長崎の歴史なんだね」というおじいちゃんの言葉が、とても印象に残りました。

日本の夏は、お祭りがいっぱい!では次は、夏祭りの魅力について詳しく見ていきましょう!

3. 日本の有名な夏祭りランキング

私、夏休みの自由研究で「日本の夏祭り」について調べたんです。おじいちゃんと一緒に、たくさんの資料を読んで、本当に楽しかったです!その研究の成果を、みなさんにもお伝えしたいと思います。

3.1 東北三大祭りとその特色

東北の夏といえば、やっぱりお祭り!青森ねぶた、秋田竿燈、そして仙台七夕まつり。この3つを「東北三大祭り」と呼ぶんです。おじいちゃんが「それぞれのお祭りに、その土地の人々の知恵と工夫が詰まっているんだよ」と教えてくれました。

- 青森ねぶた:光と躍動の芸術

- 秋田竿燈:技と伝統の競演

- 仙台七夕:願いを込めた装飾美

「なぜ東北の夏祭りはこんなに豪華なの?」と聞いたら、おじいちゃんが面白い話を教えてくれました。短い夏を精一杯楽しもうとする東北の人々の思いが、お祭りを華やかにしているんだそうです。

東北の人々の夏への思いが、こんなに素晴らしいお祭りを生み出したんですね。

それでは、全国の人気夏祭りランキングを見ていきましょう!

3.2 日本全国の人気夏祭りランキング

おじいちゃんと一緒に、インターネットや雑誌で調べた人気の夏祭りをランキング形式でご紹介します!

- 京都祇園祭:歴史と伝統の美

- 大阪天神祭:水都の華やかな祭典

- 青森ねぶた祭り:光の芸術祭

- 徳島阿波踊り:踊りの祭典

- 仙台七夕まつり:願いの装飾祭

- 秋田竿燈まつり:技の競演

- 高知よさこい祭り:創作踊りの祭典

- 福岡山笠:勇壮な走り山笠

- 長崎精霊流し:先祖への想いを込めて

- 富山おわら風の盆:風情ある町歩き

「それぞれのお祭りに、その土地らしさが出ているね」とおじいちゃん。本当にその通りだと思います!

では、日本のお祭りにはどんな種類があるのか、詳しく見ていきましょう。

3.3 日本のお祭りの種類とその由来

お祭りには、実はいろいろな種類があるんです。おじいちゃんと図書館で調べてみました!

- 神事(しんじ)系:神様をお迎えする祭り

- 奉納(ほうのう)系:踊りや演技を奉納する祭り

- 祈願(きがん)系:豊作や安全を祈る祭り

- 追悼(ついとう)系:先祖をしのぶ祭り

- 季節祭事:季節の行事として行われる祭り

特に面白いのが、同じような祭りでも、地域によって全然違う形で伝わっていることです。例えば、七夕祭り。東北の豪華な飾りつけと、関西の静かな星祭り。どちらも素敵だと思いませんか?

「お祭りは、その土地の歴史の生き証人なんだよ」というおじいちゃんの言葉に、深く納得しました。

それでは、もっと深く、歴史的な伝統行事を探っていきましょう!

4. 歴史的な伝統行事と地域性

おじいちゃんが「お祭りは、その土地の歴史の本なんだよ」と教えてくれました。なるほど!お祭りを通じて、その地域の歴史や文化が見えてくるんですね。それでは、歴史深いお祭りをいくつか詳しく見ていきましょう。

4.1 博多「祇園山笠」の歴史と伝承

博多祇園山笠は、なんと770年以上も続く伝統のお祭りなんです!「走る」というと、運動会を想像しますよね?でも、この祭りでは、なんと重さ1トンもある山笠を担いで走るんです!

- 「追い山」は約5キロを走破

- 飾り山は約12メートルの高さ

- 7つの流(ながれ)が競い合う

- 走者は裸足で石畳を走る

「昔から変わらない伝統を守ることって、すごく大変なことなんだよ」とおじいちゃん。確かに、1トンもある山笠を走らせる技術は、代々受け継がれてきたものなんですね。

博多の人々の熱い思いが、このお祭りを支えているんだなぁと実感しました。

さあ、次は七夕の物語が織りなす、仙台七夕まつりの世界へ!

4.2 仙台「七夕まつり」の由来と楽しみ方

仙台の街が色とりどりの七夕飾りで埋め尽くされる、仙台七夕まつり。実は、おじいちゃんの故郷なんです!子供の頃の思い出を、生き生きと話してくれました。

- 豪華な吹き流し

- 伝統的な七つ飾り

- 願いごとを書く短冊

- 商店街ごとの趣向を凝らした飾り付け

おもしろいことに、仙台七夕まつりは、もともと江戸時代の伊達政宗公の時代から、七夕の行事として始まったそうです。「織姫と彦星の物語」をテーマにした飾り付けは、見る人の心を癒してくれます。

「昔は、子供たちが竹を探しに行くところから始まったんだよ」というおじいちゃんの思い出話に、タイムスリップしたような気分になりました。

では、江戸時代から続くお祭りの変遷について、もっと詳しく見ていきましょう!

4.3 江戸時代から続く祭りの変遷

江戸時代。この時代に形作られたお祭りが、実はたくさんあるんです。おじいちゃんと古い資料を見ながら、その変化を調べてみました。

- 町内会単位での運営

- 華やかな山車や踊り

- 商人文化の影響

- 庶民の娯楽としての発展

特に面白いのが、お祭りの「かたち」が時代とともに変わっていったこと。例えば、神輿の担ぎ方一つとっても、江戸時代は威勢のよさを競い合っていたそうです。

「でも、大切なものは変わっていないんだよ」というおじいちゃんの言葉。お祭りの本質である「人々の思い」は、今も昔も同じなのかもしれません。

それでは、現代に生きる私たちにとって、お祭りはどんな意味を持つのでしょうか?

5. 日本のお祭り文化とその意義

お祭りについて調べれば調べるほど、その深い意味に気づかされます。おじいちゃんが「お祭りは、日本人の心そのものなんだよ」と言っていた意味が、少しずつ分かってきました。

5.1 お祭りに込められた地域の歴史

私たちの住む地域には、それぞれ独自の歴史があります。おじいちゃんと一緒に、地域のお祭りの歴史を調べてみて、とても興味深い発見がありました!

- 地域の人々の願い

- 自然への感謝の気持ち

- 先人たちの知恵

- コミュニティの絆

- 伝統技術の継承

特に印象的だったのは、どの地域のお祭りにも「人々の願い」が込められているということ。豊作を願う、災害から守られますようにと願う、子どもたちの成長を願う…。そんな思いが、何百年も受け継がれているんです。

「お祭りは、その土地の人々の『心の記録』なんだね」というおじいちゃんの言葉に、深くうなずいてしまいました。

では、日本の伝統行事の中でも、特に人気のあるものを見ていきましょう!

5.2 有名な日本の伝統行事ランキング

全国各地の伝統行事を、おじいちゃんと一緒にランキングにしてみました!

- 正月の初詣:年始の参拝と祈願

- 節分の豆まき:邪気払いの伝統

- ひな祭り:女の子の健やかな成長を願う

- 七夕:星に願いを込める

- 大晦日の除夜の鐘:年の締めくくり

- お盆:先祖をお迎えする

- 十五夜:お月見と収穫への感謝

- 七五三:子どもの成長を祝う

「これらの行事には、日本人の『心』が詰まっているんだよ」とおじいちゃん。確かに、どの行事も日本人の暮らしに深く根付いていますよね。

さあ、最後に日本の伝統的なお祭りの本当の魅力に迫ってみましょう!

5.3 日本の歴史的なお祭りの魅力

お祭りの魅力って、なんだと思いますか?おじいちゃんと一緒に考えてみました。

- 世代を超えた交流の場

- 伝統文化の継承

- 地域の誇りとアイデンティティ

- 非日常的な華やかさと感動

- みんなで作り上げる達成感

「お祭りは、人と人をつなぐ架け橋なんだよ」というおじいちゃんの言葉。お祭りを通じて、世代を超えた交流が生まれ、地域の絆が深まっていくんですね。

私自身、このブログを書くために色々なお祭りを調べて、新しい発見がたくさんありました。みなさんも、ぜひ地域のお祭りに参加してみてください。きっと、素晴らしい体験が待っているはずです!

まとめ

日本の伝統的なお祭りには、それぞれに深い歴史と意味があります。おじいちゃんと一緒に調べてみて、改めてその素晴らしさに気づくことができました。

これからも、日本の大切な文化であるお祭りを、みんなで守り、継承していきたいですね。みなさんも、お近くのお祭りに参加してみませんか?

2025年版はこちら

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント