真夏の夜、蝉の声が響く中、私はおじいちゃんから聞いた江戸時代の怪談の数々に、今でも背筋が凍る思いを感じています。皆さんは、夏の夜に怪談話に耳を傾けたことはありますか?

実は、この日本の伝統的な怪談文化には、単なる恐怖以上の深い意味が隠されているのです。今回は、私がおじいちゃんから教わった江戸時代の怪談の魅力について、歴史的な資料や伝承を交えながらお話ししていきたいと思います。

江戸時代の怪談物語は、単なる恐怖を煽るための話ではありません。そこには当時の人々の生活や価値観、社会問題が色濃く反映されているのです。現代を生きる私たちにも、この不思議な物語の世界から学べることがたくさんあります。

有名な江戸時代の怪談

お岩さんと四谷怪談

江戸時代を代表する怪談と言えば、まず思い浮かぶのが「四谷怪談」です。民間に伝わる実話を基にした四谷怪談は、人間の業と因果応報を描いた傑作として今日まで語り継がれています。

私が初めて四谷怪談の物語を知ったのは、おじいちゃんの蔵書で見つけた古い浮世絵からでした。お岩さんの幽霊は、単なる恐ろしい存在ではありません。不義理な夫への復讐を果たそうとする女性の魂の叫びとして描かれているのです。

江戸時代の文献『怪談実録集』によると、お岩さんのモデルとなった女性は実在したとされています。四谷塩町に住んでいた町人の娘で、その悲劇的な最期が後の怪談の題材となったのです。物語の背景には、当時の身分制度や家族制度、女性の立場など、さまざまな社会問題が潜んでいました。

お岩さんの物語は、現代でも演劇や映画、小説などで繰り返し取り上げられています。それは、この物語が持つ普遍的なテーマが、時代を超えて私たちの心に響くからなのかもしれません。

みなさんも、お岩さんの悲しい物語に胸を打たれたことはありませんか? では次は、もうひとつの有名な怪談、皿屋敷の物語についてご紹介しましょう。

皿屋敷と幽霊の逸話

関西地方でも有名な「皿屋敷」の物語は、主従関係や身分制度など、当時の社会構造を映し出す鏡となっています。

おじいちゃんが教えてくれたところによると、皿屋敷の物語には複数のバージョンが存在するそうです。姫路、播磨、兵庫など、それぞれの地域で少しずつ異なる伝承が残されています。しかし、どの話にも共通するのは、大切な皿を割ってしまった女中のお菊さんの運命と、そこから生まれる怨念の強さです。

皿屋敷の舞台となった場所は、今でも多くの人々が訪れる史跡となっています。特に、播州姫路の「お菊井戸」は、毎年多くの観光客が訪れる名所です。井戸の中から皿を数える声が聞こえてくるという言い伝えは、今も地域の人々に語り継がれているのです。

興味深いのは、この物語が単なる怪談ではなく、当時の主従関係や階級社会の抱える問題を鋭く指摘している点です。大切な皿を預かる重責と、それを果たせなかった時の極端な結末は、当時の身分制度の厳しさを象徴しているのかもしれません。

皆さんも、お菊さんの悲劇に想いを馳せながら、歴史の重みを感じてみませんか? さて、ここからは怪談の背景にある歴史について、より深く掘り下げていきましょう。

怪談の背景と歴史

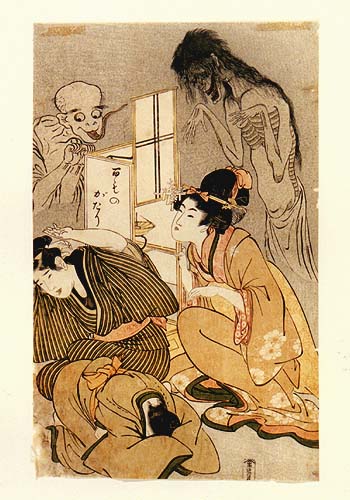

百物語:恐怖の集い

江戸時代の夏の夜に行われていた「百物語」という行事をご存知でしょうか? 百物語は単なる娯楽ではなく、当時の人々の精神文化や社会的な交流の場として重要な役割を果たしていました。

おじいちゃんの話によると、百物語は実に興味深い仕組みで行われていたそうです。参加者たちは、百個の蝋燭を灯した部屋に集まり、一人ずつ怪談を語っていきます。語り終えるごとに一本ずつ蝋燭を消していき、最後の一本が消えた時、本物の怪異が現れると信じられていたのです。

江戸時代の文献『百物語怪談集』には、当時語られた話の数々が記録されています。そこには、単なる恐怖話だけでなく、教訓や風刺、そして時には社会批判までもが含まれていたのです。

現代のホラー映画や怪談話とは異なり、百物語には独特の作法や形式がありました。それは、物語を通じて社会の問題点を指摘したり、人々の道徳心を養ったりする役割も担っていたのです。

皆さんも、百物語のような形式で怪談を語り合ってみたくなりませんか? では次は、なぜ江戸時代に怪談や妖怪の話が大流行したのか、その背景について見ていきましょう。

怪談と妖怪話の流行

江戸時代後期、なぜ突然怪談ブームが起きたのでしょうか? この現象の背景には、当時の社会情勢や文化的な変革が大きく影響していたのです。

おじいちゃんが所有する古い怪談本には、当時の出版事情について興味深い記述が残されています。江戸時代後期には、庶民の識字率が上がり、娯楽としての読み物が大量に出版されるようになりました。そんな中で、怪談は特に人気のあるジャンルとして確立していったのです。

特に興味深いのは、この時期に登場した怪談作家たちの存在です。例えば、上田秋成の『雨月物語』や、鶴屋南北の怪談芝居は、単なる娯楽作品を超えて、高い文学性と芸術性を持つ作品として評価されています。

当時の人々は、怪談を通じて現実の社会問題や人間関係の複雑さを理解しようとしていたのかもしれません。それは現代の私たちが、ホラー映画やミステリー小説を楽しむ感覚に通じるものがあるのではないでしょうか。

皆さんも、お気に入りの怪談作品はありますか? それでは次に、江戸時代の怪談がどのように芸術作品として表現されていたのか、見ていきましょう。

江戸時代の怪談が描かれた作品

幽霊画とその芸術性

江戸時代の幽霊画は、単なる恐怖の表現ではありませんでした。これらの作品には、当時の芸術家たちの創造力と、人々の死生観が見事に融合されているのです。

おじいちゃんのコレクションには、歌川国芳や葛飾北斎による幽霊画の浮世絵が含まれています。特に印象的なのは、幽霊の表現方法です。足のない姿、青白い肌、なびく着物、そして長く伸びた黒髪。これらの特徴は、現代の私たちが持つ幽霊のイメージの原型となっているのです。

幽霊画の特徴として興味深いのは、恐怖だけでなく、哀愁や切なさ、時には美しささえも表現されている点です。例えば、お岩さんの幽霊画には、怨念だけでなく、深い悲しみや無念さが描き込まれているのです。

現代のホラー作品のビジュアル表現にも、これらの伝統的な幽霊画の影響を見ることができます。時代を超えて受け継がれる表現技法の素晴らしさを感じませんか?

では次は、怪談がどのように舞台芸術として表現されていたのか、江戸時代の芝居小屋の世界に潜入してみましょう。

江戸時代の怪談芝居

歌舞伎の世界で、怪談はどのように演じられていたのでしょうか? 江戸時代の怪談芝居は、高度な演技術と舞台技術を駆使した総合芸術として発展を遂げていました。

おじいちゃんから聞いた話によると、当時の芝居小屋では、「早替わり」や「宙乗り」といった特殊な舞台技術を使って、幽霊の登場シーンを演出していたそうです。例えば、「四谷怪談」では、お岩さんの幽霊が突如として舞台に現れる場面で、観客は息を呑むような驚きと恐怖を味わったといいます。

特に注目すべきは、歌舞伎役者たちの演技力です。幽霊役を演じる際には、生きている人間とは全く異なる所作や動きが要求されました。足を使わずに滑るような動き、独特の見得(みえ)のポーズ、そして何より観客の心に恐怖を植え付ける表情の演技。これらの技術は、代々の役者たちによって磨き上げられてきたのです。

現代でも、歌舞伎の怪談物は人気の演目として上演され続けています。技術の進歩した現代でも、江戸時代から続く伝統的な演出方法が観客の心を掴んで離さないのです。

皆さんも機会があれば、ぜひ歌舞伎の怪談物をご覧になってはいかがでしょうか? それでは次に、当時の人々がどのように怪談を記録し、読んでいたのか、くずし字の世界に迫ってみましょう。

怪談雛形とくずし字の世界

江戸時代の怪談本は、どのように書かれ、読まれていたのでしょうか? 当時の出版文化と読書習慣を知ることで、怪談がいかに庶民の生活に根付いていたかが見えてきます。

おじいちゃんが大切に保管している古い怪談本には、美しいくずし字で物語が綴られています。これらの文字は、現代の私たちには読みづらく感じますが、当時の人々にとっては日常的な文字だったのです。

特筆すべきは、怪談本の挿絵の存在です。文字が読めない人々でも、迫力ある絵を見ることで物語を理解することができました。このような工夫により、怪談は幅広い層に親しまれる文化となっていったのです。

当時の怪談本には、読者の想像力を刺激する仕掛けがたくさん施されていました。例えば、幽霊が現れるシーンでは、見開きページいっぱいに大きな絵が描かれ、読者を物語の世界に引き込んでいったのです。

古い怪談本を手に取ると、まるでタイムスリップしたかのような不思議な感覚を覚えませんか? では次は、怪談が現代社会にどのような影響を与えているのか、掘り下げてみましょう。

怪談がもたらす影響と文化

怪談と都市伝説の関係

現代の都市伝説と江戸時代の怪談には、どんな共通点があるのでしょうか? 実は、現代の怪異譚の多くが、江戸時代の怪談の影響を強く受けているのです。

おじいちゃんから聞いた話によると、現代の「口裂け女」や「トイレの花子さん」といった都市伝説には、江戸時代の怪談によく見られる要素が数多く含まれているそうです。例えば、理不尽な死を遂げた女性の怨念や、人々の道徳心を試すような展開は、まさに江戸怪談の定番パターンなのです。

特に興味深いのは、これらの物語が時代とともに変化しながらも、根底にある人間の感情や社会への警鐘といったテーマは変わっていないという点です。現代の都市伝説も、その時代の社会問題や人々の不安を反映しているのです。

皆さんの身近にも、こんな不思議な話は転がっていませんか? それでは次に、怪談が私たちの心理にどのような影響を与えているのか、考えてみましょう。

怪談の迷信とその心理

なぜ私たちは怪談に惹かれるのでしょうか? 怪談には、人間の深層心理に働きかける独特の魅力が秘められているのです。

おじいちゃんは、江戸時代の人々が怪談を通じて自分たちの恐れや不安を表現していたと教えてくれました。例えば、突然の災害や病気、理不尽な出来事など、説明のつかない現象を理解しようとする時、人々は怪談という形でそれらを表現したのです。

特に注目すべきは、怪談に含まれる教訓的な要素です。多くの怪談は、「人を騙してはいけない」「約束は守らなければならない」といった道徳的なメッセージを含んでいます。これは現代の都市伝説にも同じように見られる特徴なのです。

私たちが怪談を怖がりながらも惹かれるのは、それが人間の本質的な感情や社会の問題を映し出す鏡となっているからかもしれません。

怪談を聞いて背筋が凍る経験は、誰にでもありますよね? では次に、江戸時代の怪談が現代においてどのような価値を持っているのか、考えていきましょう。

現代における江戸時代の怪談の価値

怪談本の文学的意義

江戸時代の怪談文学は、現代においてどのような価値を持っているのでしょうか? これらの作品には、単なる恐怖物語を超えた、豊かな文学性と深い人間洞察が込められているのです。

おじいちゃんの書斎には、『雨月物語』や『臍陰間化物』といった古い怪談本が大切に保管されています。これらの作品を読み解くと、当時の作家たちが、いかに緻密な構成と美しい文体で物語を紡いでいたかがわかります。

特に注目すべきは、怪談本に描かれる人間描写の深さです。登場人物たちの心理や感情が繊細に描かれ、読者の心に深く訴えかけてくるのです。これは現代の文学作品にも通じる普遍的な価値と言えるでしょう。

皆さんも、古い怪談本を読んでみたくなりませんか? それでは次に、怪談がどのように語り継がれてきたのか、その伝統について見ていきましょう。

怪談講談と文化背景

講談という形で語られる怪談には、どのような特徴があるのでしょうか? 江戸時代から続く語り芸の伝統には、聴衆を魅了する独特の技法が息づいているのです。

おじいちゃんによると、講談師たちは声の抑揚や間(ま)の取り方、身振り手振りなど、様々な技法を駆使して怪談を語っていたそうです。特に、恐怖のクライマックスシーンでは、場の空気を変える絶妙な話術が要求されました。

現代でも、夏の怪談会や怪談ライブなどで、この伝統的な語り口が受け継がれています。聴衆の想像力を刺激し、物語の世界に引き込んでいく。その技は、まさに芸術といえるのではないでしょうか。

怪談を「聞く」という体験は、本を読むのとはまた違った魅力がありますね。では次に、怪談が演劇や映画の脚本としてどのように活用されているのか、見ていきましょう。

戦慄と恐怖の脚本

江戸時代の怪談は、現代の演劇や映画にどのような影響を与えているのでしょうか? 伝統的な怪談の要素は、現代のホラー作品の重要な源泉となっているのです。

おじいちゃんが若い頃に観た怪談映画の話を聞くと、時代とともに表現方法は変化しても、観客の心を揺さぶる本質的な要素は変わっていないことがわかります。例えば、「四谷怪談」は何度も映画化されていますが、その度に新しい解釈や演出が加えられ、現代的な魅力を放っています。

特筆すべきは、現代の脚本家たちが、いかに伝統的な怪談の要素を新しい表現方法と融合させているかという点です。例えば、スマートフォンやSNSといった現代的な要素を取り入れながらも、人間の業や因果応報といった普遍的なテーマは大切に受け継がれているのです。

怪談作品の魅力は、時代を超えて私たちの心に響き続けていますね。それでは次に、怪談を通じて見える日本人の精神性について考えてみましょう。

怪談から見る日本の歴史と文化

怪談にみる日本人の精神性

なぜ日本人は怪談を大切に守り続けてきたのでしょうか? 怪談には、日本人特有の死生観や自然観、そして霊的なものへの独特な感性が反映されているのです。

おじいちゃんは、日本人の自然観について興味深い指摘をしてくれました。例えば、怪談に登場する幽霊は、必ずしも絶対的な悪として描かれているわけではありません。むしろ、この世に未練や怨念を残したまま亡くなった魂の姿として、哀れみや同情の対象として描かれることも多いのです。

特に注目すべきは、日本の怪談における因果応報の考え方です。悪事を働いた者には必ず報いが訪れる。しかし、その報いは単なる懲罰ではなく、魂の浄化や救済につながるものとして描かれることが多いのです。

私たちの文化に深く根付いている怪談の世界観。それは今も私たちの心の中で生き続けているのかもしれません。では最後に、江戸時代の怪談が現代社会にどのような影響を与えているのか、総括してみましょう。

江戸時代の怪談と現代の相互影響

江戸時代の怪談は、現代社会にどのような形で生き続けているのでしょうか? 伝統的な怪談は、現代のポップカルチャーや芸術表現に新たな創造の源泉を提供し続けているのです。

おじいちゃんから教わった怪談の世界は、私にとって今も新鮮な驚きと発見に満ちています。例えば、現代のホラーゲームやアニメーションには、江戸怪談のモチーフが随所に取り入れられています。長い黒髪の女性の幽霊、提灯お化け、あるいは古い屋敷を舞台にした物語など、その影響は枚挙にいとまがありません。

また、現代の作家や芸術家たちは、伝統的な怪談のエッセンスを取り入れながら、新しい表現方法を模索し続けています。それは、単なる模倣や借用ではなく、現代的な解釈と創造的な再構築なのです。

このように、江戸時代の怪談は、時代を超えて私たちの想像力を刺激し続けています。それは、怪談が持つ普遍的な魅力と、世代を超えて受け継がれる物語の力を証明しているのではないでしょうか。

最後に私からの質問です。皆さんにとって、怪談とはどのような存在でしょうか? 単なる娯楽としてではなく、そこに込められた先人たちの知恵や思いに触れることで、新たな発見があるかもしれません。ぜひ、江戸時代から続く怪談の世界に、飛び込んでみてください。

そして、私とおじいちゃんがこれからも探求し続けていく怪談の世界。その奥深さと魅力を、これからも皆さんと共有していけたらと思います。

コメント