「犬が死んでも宝は残る!」ーー この不思議な言葉に隠された物語をご存知でしょうか?「花咲かじいさん」は、私たち日本人の心に根付いた昔話の一つです。親切心と報恩、そして欲深さへの戒めを教えてくれるこのお話は、単なる子ども向けのお話ではなく、日本の文化や価値観を色濃く反映した文化遺産とも言えるでしょう。

おじいちゃんと一緒に調べていくうちに、この昔話の奥深さに驚かされました。今回は、この「花咲かじいさん」についておじいちゃんの知識と私の視点を交えながら、深掘りしていきたいと思います。枯れ木に花を咲かせる不思議な力の源は何なのか?この物語が何世代にもわたって語り継がれてきた理由とは?一緒に探っていきましょう!

花咲かじいさんのあらすじと教訓

あらすじの概要

花咲かじいさんのお話を知らない人のために、まずはあらすじから紹介します。昔々、心優しいおじいさんとおばあさんが、一匹の犬「ポチ」と暮らしていました。ある日、ポチが「ここほれワンワン」と庭の一角で鳴きます。不思議に思ったおじいさんが言われた場所を掘ってみると、なんと小判がざくざくと出てきたのです!

この出来事を隣に住む欲深いおじいさんとおばあさんが知り、ポチを無理やり借りていきます。しかし、欲深いおじいさんの田んぼでポチが鳴いた場所を掘ってみると、出てきたのはごみばかり。怒った欲深いおじいさんはポチを殺してしまいます。

悲しんだ優しいおじいさんは、ポチを庭に埋め、その上に小さな松の木を植えました。すると松の木はみるみる大きくなります。その木を切って臼を作ると、その臼でお米をつくと小判が出てくるようになりました。

これを知った欲深いおじいさんは、またもやその臼を盗み出します。しかし臼からは小判ではなく糞が出てきたため、怒って臼を燃やしてしまいました。

優しいおじいさんは燃やされた臼の灰を集め、枯れ木に振りかけると、驚くべきことに枯れ木に花が咲きました。この不思議な力を知った殿様は、花を咲かせた報酬としておじいさんに多くの褒美を与えます。

一方、これを見た欲深いおじいさんも同じことをしようとしますが、灰を振りかけると風に乗って殿様の目に入ってしまい、怒った殿様に罰せられてしまいました。

おじいちゃん、この物語の基本構造はシンプルだけど、その中に込められたメッセージはとても深いよね

そうだね、やよい。この昔話は形を変えながらも全国各地に伝わっていて、善良な行いが報われ、欲深さが罰せられるという因果応報の教えが根底にあるんだよ

日本の昔話には、このような明確な教訓が含まれているものが多いのですね。特に「花咲かじいさん」は、善悪の対比がくっきりとしていて、子どもでも理解しやすい教えが込められています。皆さんも子どもの頃に、このお話を聞いたことがあるのではないでしょうか?

次は、この物語に隠された教訓についてもっと深く掘り下げていきましょう。

物語に隠された教訓

「花咲かじいさん」には、表面的なストーリーの裏に、私たちの生き方に関わる重要な教訓が隠されています。この物語が何百年も語り継がれてきた理由は、そこに普遍的な人間の真理が込められているからでしょう。

まず最も明らかな教訓は、善行と親切の大切さです。善良なおじいさんとおばあさんは、ポチを家族として大切にしました。その思いやりが、結果的に彼らに幸福をもたらしたのです。現代社会においても、他者への思いやりや優しさが巡り巡って自分に返ってくるという教えは色あせていません。

次に、この物語は欲深さへの戒めを説いています。隣のおじいさんとおばあさんは、他人の幸せを妬み、自分も同じ幸運を得ようと考えます。しかし彼らの動機は純粋な愛情ではなく、ただの欲望でした。そのため、同じ行動をとっても、まったく異なる結果になってしまうのです。

おじいちゃん、昔話だけど、今の時代にも通じる教訓だよね。SNSで見栄を張ったり、他人の成功を妬んだりすることにも共通していると思うの

鋭い指摘だね、やよい。人間の本質というのは、時代が変わっても変わらないものがあるんだ。だからこそ昔話の教えが今日でも有効なんだよ

また見逃せない教訓は、弱い立場の存在を大切にするという点です。ポチは一見役に立たない存在かもしれませんが、実は大きな恩返しをします。現代社会においても、社会的弱者や見た目では評価できない人々に対する配慮の大切さを教えているのではないでしょうか。

さらに、この物語は逆境からの再生というテーマも含んでいます。ポチが死んでも、その魂は松の木となり、臼となり、灰となって、最終的には花を咲かせる力へと変わっていきます。一見終わりに見えることが、実は新たな始まりになるという生命の循環の教えがここにあります。

何度読んでも新しい発見があるの。特に『死んだものからも新しい命が生まれる』という考え方は、日本古来の自然観にも通じていると思うよ

そうだね。日本人の自然との共生の考え方や、物の命を大切にする心が反映されているんだよ

この物語の教訓は、子どもだけでなく大人にも深く考えさせるものがあります。人生の様々な局面で思い出すと、新たな気づきを与えてくれるかもしれませんね。

あなたも日常生活の中で、「花咲かじいさん」の教えを思い出すことがありませんか?次は、この物語の歴史的背景について探っていきましょう。

花咲かじいさんの歴史と文化的背景

日本昔話としての位置付け

「花咲かじいさん」は、日本の民話の中でも特に有名な一つで、「日本昔話百選」にも選ばれています。この物語は明治時代に編纂された「日本昔話集」に収録されて以来、日本を代表する昔話として広く知られるようになりました。

しかし、その起源はさらに古く、江戸時代以前から口承で伝えられていたと考えられています。文字に記録される前から、夜な夜な語り部によって村々で語り継がれてきた物語なのです。

おじいちゃん、花咲かじいさんはいつ頃から伝わっていたの?

正確な起源は分からないんだよ。でも似たような話が奈良時代の文献にも断片的に見られるという説もあるんだ。少なくとも江戸時代には広く知られていたことは確かだね

昔話研究家の柳田國男は、「花咲かじいさん」のような話を「本格昔話」と分類しました。本格昔話とは、空想的な要素を含みながらも、人間社会の基本的な教訓を伝える物語のことです。特に「花咲かじいさん」は、報恩譚(恩返し物語)と善悪報応譚(善い行いには報いがあり、悪い行いには罰が当たるという物語)の要素を兼ね備えた典型的な日本昔話と言えるでしょう。

興味深いのは、この物語が単なる娯楽ではなく、社会規範や道徳観を伝える重要な手段であったことです。文字の読み書きができない人々が多かった時代、昔話は口から口へと伝わる「生きた教科書」の役割を果たしていました。

また、「花咲かじいさん」には、日本人の自然観や霊魂観も色濃く反映されています。亡くなった犬の魂が形を変えながらも主人を助け続けるという発想は、日本古来のアニミズム(万物に霊魂が宿るという信仰)や、仏教の輪廻転生の考え方とも関連していると考えられています。

現代の私たちからすると少し不思議な話なんだけど、昔の人にとっては自然の一部として受け入れられていたんだね

そうだよ。日本人は自然と人間を対立するものではなく、連続したものとして捉える傾向があるんだ。だから犬の魂が木になり、臼になり、最後は花を咲かせる力になるという変容が違和感なく受け入れられたんだね

日本文学史の中で「花咲かじいさん」は、単なる子ども向けのお話を超えた文化的な意義を持っています。それは日本人の精神性や価値観を象徴的に表現した文化遺産とも言えるでしょう。

歴史を紐解くと、私たちが何気なく聞いてきた昔話には、先人の知恵と経験が凝縮されていることがわかります。皆さんも改めて昔話を読み直してみると、新たな発見があるかもしれませんね。

次は、この物語が各地域でどのように伝承され、どんなバリエーションがあるのかを見ていきましょう。

地域に根付く伝承とバリエーション

「花咲かじいさん」は全国各地に広まっていますが、地域によって細部が異なるバリエーションが存在します。これらの違いは、その土地の文化や環境を反映していて、昔話の豊かな広がりを示しています。

東北地方では、雪深い地域性を反映してか、灰を撒くと枯れ木だけでなく雪の上にも花が咲くという話が伝わっています。また、出てくる財宝も小判ではなく、その地域の特産品や農作物になっていることもあります。

おじいちゃん、関西地方ではどんなバリエーションがあるの?

関西では、犬の名前が『シロ』になっていたり、出てくる宝物が『金の小判』ではなく『銀の小判』だったりするんだよ。また、欲深いおじいさんが罰せられる場面も、地域によって軽重さまざまなんだ

特に興味深いのは、熊本県の五家荘地方に伝わる「犬神丸」という類話です。こちらでは主人公の犬が「犬神丸」という名前で、死後に神様になるという要素が加わっています。これは日本古来の犬神信仰との関連を思わせます。

沖縄地方では「花咲爺」という類似した話がありますが、こちらでは犬ではなく猫が主人公という違いがあります。これは沖縄独自の文化的背景や、猫を神聖視する地域性を反映していると考えられています。

北海道のアイヌ民族にも「花を咲かせるおじいさん」に似た物語が伝わっていますが、こちらでは熊や鹿などの森の動物が重要な役割を果たすなど、狩猟民族としての生活様式が物語に反映されています。

地域によってこんなに違うんだね!それぞれの土地の特色や生活が反映されていると思うの

そうだね。昔話というのは、長い年月をかけてその土地に馴染むように変化していくんだよ。これを『伝承の現地化』と呼ぶこともあるんだ

また、時代によっても話の要素は変化しています。江戸時代の記録に残る初期のバージョンでは、犬が宝物の在処を教えるだけでなく、自ら田畑を耕す手伝いをするという要素もありました。これは農耕社会だった当時の日本人の価値観を反映しているのでしょう。

明治時代になると、教育的な意図から物語の教訓部分がより強調されるようになりました。特に明治政府が推進した修身教育では「花咲かじいさん」は善行と勤勉の象徴として取り上げられました。

さらに興味深いのは、この物語に登場する「灰」の象徴性です。火山国である日本では、火山灰が農地の肥料となる現象が古くから知られていました。物語の中で「灰」が不毛な木に花を咲かせる力を持つという要素は、実際の農業知識を反映しているという解釈もあるのです。

私たちが住む関西地方では、淡路島に『花咲山伝説』があるって本当?

よく知っているね!実際、淡路島の北部には『花見山』という山があって、昔、灰を撒いたら枯れ木に花が咲いたという伝説があるんだよ。こうした地域の名所と結びついた伝承も各地に残っているんだ

このように「花咲かじいさん」は、単一の物語ではなく、地域や時代によって少しずつ形を変えながら日本全国に根付いていった生きた文化だと言えるでしょう。そしてそれぞれのバリエーションには、その土地の自然環境や生活習慣、信仰などが色濃く反映されています。

これらの多様なバリエーションを知ることで、物語の奥深さと日本文化の豊かさをより実感できるのではないでしょうか。日本という国土の広がりの中で、人々がこの物語をどう受け止め、どう変化させてきたかを知ることは、まさに日本文化の多様性を知ることでもあります。

皆さんの地元にも「花咲かじいさん」に似た伝承はありませんか?もしあれば、ぜひその土地ならではの特色を探ってみてください。次は、物語の主人公や登場人物たちにスポットを当てて分析していきましょう。

花咲かじいさんのキャラクター分析

主人公の特徴と役割

「花咲かじいさん」の主人公である善良なおじいさんには、日本の伝統的な美徳が凝縮されています。この物語を深く理解するためには、おじいさんのキャラクターを詳しく分析する必要があるでしょう。

まず、おじいさんは勤勉で謙虚な人物として描かれています。毎日コツコツと働き、決して贅沢をせず、犬のポチとも仲良く暮らしています。これは江戸時代から明治時代にかけて理想とされた日本人像に重なります。

おじいちゃん、おじいさんはお金持ちになっても性格が変わらないところが素晴らしいよね

そうだね。突然の幸運で驕らず、本来の優しさを失わないというのは、実は最も難しいことなんだよ。そこにこの物語の深い教えがあるんだ

特筆すべきは、おじいさんの受動的な英雄像です。西洋の昔話によく登場する英雄は、自ら冒険に出て困難に立ち向かうことが多いのですが、花咲かじいさんは違います。彼はただ犬の言うことを素直に聞き、不思議な出来事が起こっても驚きながらも受け入れ、粛々と行動します。

この「受け身の英雄」というキャラクター設定は、和の精神や自然との調和を重んじる日本文化を象徴しています。自己主張よりも調和を大切にし、目立つことよりも誠実に生きることを美徳とする日本人の価値観がここに表れているのです。

また、おじいさんは即興性と適応力にも優れています。ポチが死んだ時も、臼を燃やされた時も、彼は嘆くだけでなく、与えられた状況から最善を模索します。これは「諦念」と「再生」という日本的な美学にも通じるものです。

「花咲かじいさん」という名前自体も象徴的です。「花を咲かせる」という行為は、創造性と生命力の象徴です。不毛な冬から春の訪れを告げる花は、日本文化において重要な意味を持っています。おじいさんは単なる老人ではなく、新しい命と希望をもたらす再生の象徴なのです。

おじいさんは、最後に枯れ木に花を咲かせるけど、これって日本人の『諦めない心』を表しているような気がするの

鋭い観察だね。そう、日本人は古来より自然災害など厳しい環境の中で生きてきたから、どんな逆境でも希望を見出す力を大切にしてきたんだ。花咲かじいさんは、まさにその日本精神の象徴とも言えるね

興味深いのは、物語の中で善良なおじいさんがほとんど言葉を発しないことです。彼の人格は行動によって示されるのみで、説教じみた台詞は一切ありません。これは「言葉より行動」を重んじる日本的な美徳の表れでもあるでしょう。

現代社会においても、花咲かじいさんのような、派手さはないけれど誠実で粘り強く、他者を思いやる心を持った人物像は、私たちの理想として色あせていません。SNSやメディアで目立つ派手な成功者より、こうした静かな「内なる強さ」を持った人々こそが、実は社会の基盤を支えているのかもしれませんね。

皆さんの周りにも、花咲かじいさんのような方はいませんか?次は、物語を彩る他の登場人物たちについても詳しく見ていきましょう。

他の登場人物の役割

「花咲かじいさん」の物語の深みは、主人公だけでなく、他の登場人物たちによっても形作られています。それぞれのキャラクターが物語の中で担う役割について考えてみましょう。

まず、善良なおじいさんと対をなす存在として描かれる欲深いおじいさん。彼は「アンチヒーロー」あるいは「反面教師」として機能しています。物語の中で彼の行動は常に否定的に描かれますが、その存在があるからこそ、善良なおじいさんの美徳がより際立って見えるのです。

欲深いおじいさんって、単なる悪役というより、私たちの心の中にある『欲望』を表しているような気がするの

その通りだよ、やよい。昔話の登場人物は多くの場合、人間の内面にある様々な側面を外在化したものなんだ。欲深いおじいさんは私たち誰もが持っている『欲』や『嫉妬』の心を具現化したキャラクターと言えるね

次に重要な登場人物は、ポチという犬です。ポチは物語の中で「恩返し」のモチーフを担っています。日本の昔話には、動物が人間に恩返しをするという話が数多くありますが、これは日本人の自然観や動物観を反映しています。

ポチは単なるペットではなく、主人に忠実で、死後も形を変えながら主人を助け続ける存在です。これは、「義理」や「恩義」を重んじる日本文化の表れでもあります。また、見た目は弱く小さな存在でも、実は大きな力を秘めているという「小さきものの知恵」の象徴でもあるのです。

物語の中で重要な役割を果たすおばあさんも見逃せません。善良なおじいさんの妻であるおばあさんは、物語の中で多くを語りませんが、常におじいさんを支え、共に喜び、共に悲しむ存在として描かれています。これは日本の伝統的な家族観や夫婦像を反映しているとも言えるでしょう。

おばあさんはあまり目立たないけど、おじいさんが困った時に相談に乗ったり、一緒に喜んだりする場面があるよね

うだね。目立たないけれど、家庭を支える重要な存在として描かれているんだ。日本の昔話では女性は『陰徳』を体現する存在として描かれることが多いんだよ

また、物語の終盤に登場する殿様も重要な役割を担っています。殿様は「権威」と「公正な審判者」として機能しています。花を咲かせる不思議な力に感服した殿様は善良なおじいさんに褒美を与え、欲深いおじいさんの不誠実な行為に対しては厳しい罰を与えます。

この設定は、当時の社会構造を反映しつつも、「正しい行いは報われ、悪い行いは罰せられる」という道徳的公正さへの信念を表現しています。また、庶民の視点から見れば、権力者である殿様でさえも「花咲かじいさん」の善良さを認めるという展開は、「善は最終的に認められる」という希望を与えるものでもあったでしょう。

おじいちゃん、登場人物それぞれに意味があるよね。私たちが何気なく聞いていた昔話も、よく考えると奥が深いんだね

そうだね。昔話というのは長い年月をかけて洗練され、無駄な要素が削ぎ落とされてきたんだ。だからこそ、登場人物一人一人が明確な役割と意味を持っているんだよ

この物語の登場人物たちは、単なるフィクションのキャラクターを超えて、私たち自身の内面や社会のあり方を映し出す鏡のような存在と言えるでしょう。皆さんは、どの登場人物に最も共感しますか?

ここまで「花咲かじいさん」の物語と登場人物について深く掘り下げてきました。次は、この物語と似たテーマを持つ他の昔話との比較を通して、さらに理解を深めていきましょう。

花咲かじいさんと他の昔話との比較

似たテーマを持つ日本昔話

「花咲かじいさん」の魅力をより深く理解するために、似たテーマや構造を持つ他の日本昔話と比較してみましょう。日本には「報恩譚」(恩返し物語)や「善悪報応譚」(善い行いには報いがあり、悪い行いには罰が当たるという物語)が数多く存在します。

まず思い浮かぶのは「舌切り雀」でしょう。この物語も、親切なおじいさんと欲深いおばあさんという対照的な二人の人物が登場し、小さな雀への態度によって異なる結果を迎えるという構造になっています。

「舌切り雀」では、おじいさんが助けた雀が恩返しとして宝物を与えますが、欲深いおばあさんは同じように宝物を得ようとして失敗する、という展開は「花咲かじいさん」とよく似ています。

おじいちゃん、『舌切り雀』と『花咲かじいさん』は本当によく似ているね。でも違いもあると思うの

鋭い観察だね。両方とも報恩譚という点では共通しているけど、『舌切り雀』では恩を返すのは生きている雀だけど、『花咲かじいさん』では死んだ犬が形を変えて恩返しをするという点が大きく違うんだ

この「死後も恩返しを続ける」という要素は、「猿蟹合戦」にも見られます。蟹の親が猿に殺されても、その子どもたちが協力して親の仇を討つという展開は、生命の連続性と因果応報のテーマを共有しています。

また「こぶとりじいさん」も、善良なおじいさんと欲深いおじいさんという対照的な人物を描いている点で「花咲かじいさん」と共通しています。ただし、「こぶとりじいさん」では鬼たちとの偶然の出会いが物語を展開させるのに対し、「花咲かじいさん」では犬との継続的な関係が重要な役割を果たすという違いがあります。

「浦島太郎」も「花咲かじいさん」と比較できる物語です。特に、善行に対する報酬としての「玉手箱」と「灰」という要素は、両方とも魔法の道具として機能します。ただし、浦島太郎の玉手箱は開けてしまうと老人になってしまうという悲劇的な結末をもたらすのに対し、花咲かじいさんの灰は枯れ木に花を咲かせるという希望的な効果をもたらします。この対比は興味深いですね。

「桃太郎」との比較も示唆に富んでいます。桃太郎は若い英雄として積極的に冒険に出かけ、鬼退治という明確な目標を持っています。一方、花咲かじいさんは高齢者でありながら、受動的ながらも状況に適応しながら幸福を見出していくという点で対照的です。

おじいちゃん、『桃太郎』と『花咲かじいさん』は主人公の年齢も違うし、物語の構造も全然違うよね

そうだね。『桃太郎』は英雄譚として『出発→冒険→帰還』という西洋的な物語構造を持っているのに対して、『花咲かじいさん』は『日常→危機→回復』という、より循環的な構造を持っているんだよ

他にも「かちかち山」のように、動物が人間に恩返し(または復讐)をするという主題を持つ昔話は数多くありますが、「花咲かじいさん」の特徴は、その穏やかさと肯定的な結末にあるでしょう。多くの昔話が復讐や懲罰といった激しい感情を描くのに対し、「花咲かじいさん」は最終的に美しい花を咲かせるという、生命の再生と希望を象徴する結末を迎えます。

「一寸法師」や「かぐや姫」のような「小さきものの知恵」や「異界からの来訪者」を主題とする昔話と比較すると、「花咲かじいさん」が地に足のついた日常生活の中で起こる不思議を描いている点も特徴的です。

また、「鶴の恩返し」のように一度だけの恩返しを描く物語に比べ、「花咲かじいさん」では犬のポチの恩返しが何度も形を変えて継続するという点も、この物語の独自性を示しています。

私は『鶴の恩返し』も好きなんだけど、『花咲かじいさん』では恩返しが複数回あるのが印象的なの

そうだね。『鶴の恩返し』では鶴が一度だけ自分の体を犠牲にして恩返しをするけど、『花咲かじいさん』では犬が死んだ後も松の木、臼、灰と形を変えながら何度も恩返しを続けるんだ。これは『執着を超えた愛』とも言えるかもしれないね

このように様々な日本昔話と比較すると、「花咲かじいさん」の特徴がより際立って見えてきます。それは、死後も変容しながら継続する恩返し、循環的な再生のテーマ、そして何よりも、どんな逆境でも希望を見出す力を描いた物語であるということです。

日本の昔話の宝庫の中で、「花咲かじいさん」が今日まで愛され続けているのは、このような普遍的で肯定的なメッセージがあるからかもしれませんね。このお話は、異なる形でありながらも、世界各地の物語とも共通点があります。次はこの点について掘り下げてみましょう。

異なる文化圏の類似ストーリー

「花咲かじいさん」のような「善行に対する報酬」や「魔法の力を持つ灰」といったモチーフは、実は日本だけでなく世界各地の昔話にも見られます。こうした国際的な視点から見ることで、物語の普遍性と日本独自の特色が見えてきます。

ヨーロッパには「シンデレラ」のように、善良な主人公が魔法の力を借りて幸せになるという話が多く存在します。特にグリム童話の「灰かぶり」(シンデレラの原型)には、灰という象徴が登場する点で「花咲かじいさん」と共通点があります。

おじいちゃん、シンデレラと花咲かじいさんって、灰という共通点があるんだね!

そう、鋭い指摘だね。シンデレラはドイツ語で『Aschenputtel』、つまり『灰の中の少女』という意味なんだ。灰は一見無価値に見えるものが実は魔法の力を秘めているという象徴として、世界中の物語で使われているんだよ

北欧神話には「イズンの林檎」という話があり、老人に与えられた魔法の林檎が若返りをもたらすという点で、形を変えながらも主題的に「花咲かじいさん」の灰の魔力と通じるものがあります。

また、ロシアの民話「バーバ・ヤガー」シリーズには、親切な行為に対して魔法の道具が報酬として与えられ、それを悪用しようとする者が罰せられるという展開がよく見られます。特に「魔法の道具」というモチーフは「花咲かじいさん」の灰と共通しており、善悪の対比構造も似ています。

中国の昔話「花神」では、親切な老人が花の神様に助けられるという話があり、花が豊かさと幸福の象徴として描かれる点で「花咲かじいさん」と共通するテーマを持っています。

中国にも似た話があるなんて驚き。もしかして日本の話は中国から来たのかな?

文化の伝播は複雑だからね。完全に独立して生まれた可能性もあれば、シルクロードなどを通じて伝わった要素が日本独自の要素と融合した可能性もあるんだ。文化というのは常に影響を受けながら独自の発展をするものなんだよ

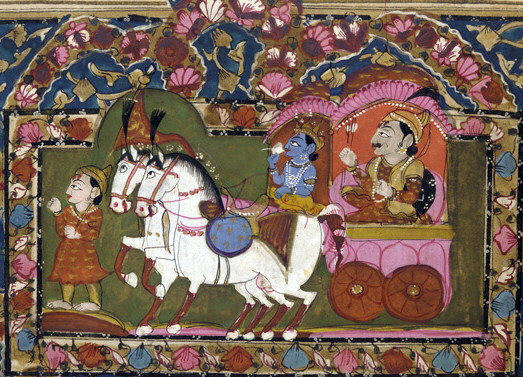

インドの古代叙事詩「マハーバーラタ」には、親切な行いに対して神々が報酬を与えるというエピソードが数多く含まれています。特に「形を変えながらも恩返しを続ける」という要素は、輪廻転生の思想と関連して東アジア全体で共有されているテーマと言えるでしょう。

世界中にこんなに似た話があるなんて驚き。人間の心の奥底には共通するものがあるんだね

そうだね。文化や言語は違っても、『善行への報酬』『自然との調和』『弱者への思いやり』などの価値観は普遍的なものなんだろうね。だからこそ、これらの物語は世界中で長く愛されてきたんだよ

こうした比較を通して見えてくるのは、「花咲かじいさん」が日本独自の文化的要素を持ちながらも、人類共通の普遍的な価値観を体現しているということです。だからこそ、時代や文化を超えて、今なお私たちの心に響くのでしょう。

世界各国の物語と「花咲かじいさん」を比較することで、日本文化の独自性と普遍性の両方を感じることができますね。次は、この昔話が現代においてどのように解釈され、メディアや教育の場でどのように活用されているかを見ていきましょう。

花咲かじいさんの現代版解釈

アニメや映画化の例

「花咲かじいさん」は時代を超えて親しまれている物語であり、現代のメディアでも様々な形で再解釈され、映像化されています。これらの現代版解釈を通して、伝統的な昔話がどのように今日的な価値を獲得しているのかを見ていきましょう。

日本アニメの黎明期から、「花咲かじいさん」は重要な題材として取り上げられてきました。1935年に公開された政岡憲三監督の「花咲爺さん」は、日本初のアニメーション映画の一つとして歴史的価値を持っています。白黒サイレント映画ながら、当時の最新技術を駆使した表現で、昔話の世界観を見事に映像化しました。

おじいちゃん、昭和初期からアニメ化されていたなんて驚き!

そうなんだよ。日本アニメの始まりは、こうした昔話の映像化だったんだ。政岡監督は日本アニメの父とも呼ばれる人物で、伝統文化を新しいメディアで表現することに情熱を傾けていたんだよ

戦後になると、東映動画(現在の東映アニメーション)が1958年に「日本むかし話シリーズ」の一環として「花咲か爺さん」を制作しました。この作品はカラー映像で、より親しみやすい絵柄と音楽で物語を描き、多くの子どもたちに愛されました。

1970年代には、NHKの教育番組「まんが日本昔ばなし」で「花咲かじいさん」が放送されました。独特の水墨画風の絵柄と語り口調で、多くの世代の記憶に残る名作となりました。特に語り手の常田富士男の「とさ、とさ」というエンディングフレーズは世代を超えて親しまれています。

『まんが日本昔ばなし』の花咲かじいさんは学校でも見せてもらったよ!今でも覚えてるの

そうか、懐かしいね。あの番組は50年近く前の作品なのに、今でも教育現場で使われているんだね。普遍的な魅力があるということだろうね

2000年代に入ると、スタジオジブリの宮崎駿監督は「ホーホケキョ となりの山田くん」などの作品で、現代の日常生活の中に昔話の要素を取り込むという手法を見せました。直接「花咲かじいさん」を題材にしたわけではありませんが、伝統的な物語と現代生活の融合という点で影響を受けていることが伺えます。

近年では、2013年に放送されたNHKのEテレ「昔話法廷」で「花咲かじいさん」が取り上げられました。この番組では、昔話の登場人物が現代の法廷で裁かれるという斬新な設定で、「花咲かじいさん」の欲深いおじいさんが「器物損壊罪」で告訴されるという展開が描かれました。これは伝統的な昔話を現代の価値観や法律の視点から再解釈するという興味深い試みでした。

『昔話法廷』、面白そうだね!現代の法律から見ると、昔話の登場人物の行動はどう評価されるんだろう?

そこが面白いところだね。現代の倫理観や法律から見ると、昔話の中の『善悪』の基準は単純ではないんだ。たとえば、隣のおじいさんの臼を燃やすという行為は、現代なら明らかな犯罪だよね

さらに、スマートフォン向けアプリや電子絵本などのデジタルメディアでも「花咲かじいさん」は新しい形で命を吹き込まれています。インタラクティブ絵本では、画面をタッチすると灰が舞い、花が咲くなどの演出が可能となり、子どもたちがより直感的に物語を体験できるようになりました。

これらの現代的解釈は、単に昔話を現代的な映像で描くだけでなく、物語の本質的なメッセージを現代社会の文脈で再解釈し、新たな意味を付与していると言えるでしょう。例えば、環境保護の大切さや高齢者の知恵の価値など、現代的なテーマと結びつけて解釈されることも多くなっています。

ベッテルハイムは『グリム童話の魔力』の著者だよね。あの本では昔話の心理的な意味を深く掘り下げているけど、日本の昔話についても分析しているの?

その通り、ベッテルハイムは主に西洋の昔話を分析しているけど、彼の分析手法は日本の昔話にも応用できるんだ。実際、日本の研究者も彼の影響を受けて日本昔話の心理分析を進めているよ

近年では、視聴覚資料も充実しています。前述した「まんが日本昔ばなし」のDVDは、家庭でも手軽に視聴できます。また、NHKの「にほんのうた」シリーズでは、「花咲爺」を題材にした唱歌も収録されており、音楽の側面からこの物語に触れることができます。

博物館や資料館としては、とおの物語の館(岩手県遠野市)や柳田國男記念伊那民俗学研究所(長野県南箕輪村)などが、日本の昔話について総合的に学べる施設として知られています。また、各地の民俗資料館でも、その地域特有の「花咲かじいさん」のバリエーションについての資料を見ることができるかもしれません。

実際に博物館に行って、昔話に関する展示を見るのも勉強になりそうね

そうだね。文字や映像だけでなく、実物の民具や当時の生活用品を見ることで、昔話の背景となった生活様式も理解できるんだ。機会があれば、ぜひ訪れてみるといいよ

これらの資料は、「花咲かじいさん」を単なる子ども向けのお話ではなく、日本文化を深く理解するための鍵として捉える助けになるでしょう。様々な角度からこの物語にアプローチすることで、新たな気づきや発見があるかもしれません。

皆さんも、これらの資料を手がかりに、「花咲かじいさん」の世界をさらに探求してみてはいかがでしょうか?次は、この物語の教育的な価値について見ていきましょう。

教学的な価値と教材での利用

「花咲かじいさん」は、単なる昔話ではなく、様々な教育的価値を持つ貴重な教材としても活用されています。この物語がどのように学校教育や社会教育の場で用いられているのか、その教育的意義について探ってみましょう。

まず、小学校の国語教育では、「花咲かじいさん」は低学年の読み物教材として長年使われてきました。物語の構造がシンプルでありながら教訓的要素が強いため、読解力や物語理解の入門教材として適しているのです。特に、登場人物の心情を想像したり、物語の展開を予測したりする学習活動に最適と言われています。

おじいちゃん、私も小学校の国語の時間に『花咲かじいさん』を勉強した記憶があるよ

そうだろうね。『花咲かじいさん』は、物語の基本的な構造??起承転結や伏線、クライマックスなどを学ぶのに最適な教材なんだ。複雑すぎず、単純すぎず、ちょうど良い複雑さを持っているんだよ

道徳教育の面では、「花咲かじいさん」は「思いやり」「感謝」「正直」「勤勉」といった徳目を教えるための教材として活用されています。文部科学省の道徳教育の指導要領にも、伝統的な昔話を通じて日本の伝統的な道徳観を学ぶことが明記されており、「花咲かじいさん」はその代表的な例として挙げられることが多いのです。

特に注目すべきは、この物語が単純な「善悪二元論」ではなく、「行動と結果の関連性」や「他者への思いやりの大切さ」といった、より複雑な道徳的判断を考えさせる内容になっている点です。これは、発達段階に応じた道徳的思考力を育てる上で重要な特性と言えるでしょう。

道徳の授業では、『なぜ花咲かじいさんは褒美をもらえたのか』とか『なぜ隣のおじいさんは失敗したのか』といった質問について考えたの

そうだね。単に『良い人だから』『悪い人だから』という表面的な理解ではなく、行動の動機や過程について深く考えることが大切なんだ。それが真の道徳的思考につながるからね

社会科教育においても、「花咲かじいさん」は日本の伝統文化や地域の歴史を学ぶための導入教材として用いられることがあります。各地域のバリエーションを比較することで、地理的・文化的な違いについての理解を深めることができるのです。

また、環境教育の視点からも、この物語は重要な教材となっています。「一見無価値に見える灰が、実は新たな生命を生み出す力を持っている」という要素は、リサイクルや資源の循環について考えるきっかけを提供します。実際、環境教育の場では、「花咲かじいさん」の読み聞かせの後に、身近な資源の再利用について考えるワークショップが行われることもあります。

環境教育にも使えるんだね!確かに、捨てるものが宝物に変わるという発想は、エコ活動にも通じるもんね

その通りだよ。江戸時代の日本人は『もったいない』という言葉に象徴されるように、資源を大切にする文化を持っていたんだ。その智恵が昔話にも自然に織り込まれているんだね

特別支援教育の現場でも、「花咲かじいさん」は視覚教材や演劇活動の題材として重宝されています。物語の筋が分かりやすく、繰り返しの要素があるため、様々な認知特性を持つ子どもたちにも受け入れられやすいのです。

学校教育だけでなく、生涯学習や高齢者教育の場でも「花咲かじいさん」は活用されています。特に、高齢者施設では回想法の一環として昔話を題材にした活動が行われることがあり、参加者自身の体験や記憶と結びつけた対話が生まれることもあります。

高齢者の方々にとっては、昔聞いた話を思い出すきっかけにもなるんだね

そうなんだよ。『私が子どもの頃に聞いた花咲かじいさんは少し違っていた』といった会話から始まって、自分の人生や思い出について話すきっかけになるんだ。これは認知症予防にも効果があると言われているんだよ

多文化教育の観点からも、「花咲かじいさん」は重要な役割を果たします。日本に住む外国にルーツを持つ子どもたちが日本文化に触れる入口として、また、日本の子どもたちが自国の文化を再認識するきっかけとして活用されているのです。シンプルでありながら深い文化的背景を持つこの物語は、文化間の対話を促進する貴重な教材と言えるでしょう。

教育現場での具体的な活用例としては、次のようなものが挙げられます:

- 読み聞かせ後のディスカッション:「もしあなたが花咲かじいさんだったら、灰をどのように使いますか?」

- 創作活動:「花咲かじいさんの続きのお話を考えよう」

- 演劇活動:役割を分担して物語を演じる

- 比較文化学習:世界の類似した昔話と比較する

- クロスカリキュラム:国語で物語を読み、図工で灰絵に挑戦し、音楽で関連した唱歌を歌う

学校でもこんなに多様な使い方ができるのね!私たちが子どもの頃よりも、もっと深く学べるようになっているかもしれない

そうだね。現代の教育では、単に物語を暗記するのではなく、それを通じて考える力や創造力を育てることが重視されているんだ。『花咲かじいさん』はそのための理想的な素材と言えるね

このように、「花咲かじいさん」は学校教育から生涯学習まで、幅広い教育の場で活用されている貴重な文化資源です。その教育的価値は時代を超えて色あせることなく、むしろ現代の教育ニーズに応える形で新たな輝きを放っていると言えるでしょう。

皆さんも、もし子どもたちと「花咲かじいさん」を共有する機会があれば、単なるお話として伝えるだけでなく、そこから様々な問いかけや活動につなげてみてはいかがでしょうか。きっと、予想以上に豊かな学びの時間が生まれることでしょう。

まとめ:花咲かじいさんから学ぶこと

「花咲かじいさん」の世界を様々な角度から探索してきましたが、最後にこの物語から私たちが学べることをまとめてみましょう。単なる昔話を超えて、この物語が私たちの人生や社会に与えてくれる示唆について考えてみたいと思います。

まず、この物語の最も重要なメッセージの一つは、「見かけによらない価値」の発見でしょう。一見価値がないように見える「灰」が、実は美しい花を咲かせる力を秘めているというモチーフは、私たち自身の生活や周囲の人々を見る目に大きな影響を与えてくれます。

おじいちゃん、この話を詳しく知ると、日常の何気ないものに対する見方も変わってくるよ

そうだね。『価値がない』と思われているものの中に、実は大きな可能性が眠っているということは、人間関係でも同じかもしれないね。一見地味だったり、目立たなかったりする人が、実は素晴らしい才能や優しさを持っていることも多いんだよ

次に、「花咲かじいさん」は「行動の動機の純粋さ」の大切さを教えてくれます。善良なおじいさんと欲深いおじいさんが同じ行動をとっても結果が異なるのは、その行動の根底にある動機の違いによるものです。これは現代社会においても、形だけの「善行」ではなく、真に人を思いやる心の大切さを示唆しています。

物語の中で最も印象的な要素の一つは、「変化と再生」のテーマでしょう。ポチが死んでも、その存在は松の木、臼、灰へと形を変えながら継続し、最終的には枯れ木に花を咲かせるという生命の循環が描かれています。これは、終わりが新しい始まりにつながるという希望のメッセージであり、私たちが人生の困難に直面した時の心の支えとなるでしょう。

『変化と再生』というテーマは、コロナ禍などの大きな変化や危機を経験した現代社会にも響くメッセージだね

その通りだよ。予期せぬ変化や損失があっても、そこから新たな価値や可能性が生まれるという考え方は、レジリエンス(回復力)の本質とも言えるね。日本人は古来より自然災害などの逆境を乗り越えてきた経験から、こうした知恵を昔話という形で後世に伝えてきたんだと思うよ

「花咲かじいさん」からは、「感謝と返礼」の大切さも学べます。ポチは主人からの優しさに対して、死後も形を変えながら恩返しを続けます。この「恩」を忘れない姿勢は、人間関係の基盤となる重要な価値観と言えるでしょう。

また、この物語は「創造性と工夫」の重要性も示しています。おじいさんは困難に直面するたびに、与えられた状況の中で最善を尽くし、創意工夫で道を切り開いていきます。これは、変化の激しい現代社会を生き抜くためにも欠かせない能力でしょう。

「自然との調和」というメッセージも見逃せません。「花咲かじいさん」では、人間と犬の絆、自然の循環、死と再生といった要素が有機的に結びついています。これは、環境問題が深刻化する現代において、人間と自然の関わり方を再考させる貴重な視点を提供してくれます。

おじいちゃん、花咲かじいさんは単純な話のようで、実はこんなに多くのことを教えてくれるんだね

そうだね。昔話というのは、長い年月をかけて洗練されてきた知恵の結晶なんだよ。表面的には単純でも、その奥には深い人生の真理が込められているんだ

この物語が長く愛され続けてきた理由の一つは、「希望のメッセージ」にあるのかもしれません。どんな困難な状況でも、諦めずに前向きに行動することで、思いがけない幸福が訪れるという展開は、人々に勇気と希望を与えてきました。特に、厳しい自然環境や社会状況の中で生きてきた日本人にとって、この物語は精神的な支えとなってきたのでしょう。

「花咲かじいさん」は、「年長者の知恵」の価値も伝えています。現代社会では若さや新しさが重視される傾向がありますが、この物語は高齢のおじいさんこそが最も深い知恵と創造性を持っていることを示しています。これは、高齢化社会を迎えた現代日本において、改めて考えるべき視点かもしれません。

また、「日本文化の連続性」という点も重要です。「花咲かじいさん」は、江戸時代以前から語り継がれ、明治時代に文字化され、昭和・平成を経て令和の今日まで形を変えながらも生き続けています。この連続性の中に、日本文化の強さとしなやかさを見ることができるでしょう。

日本文化って、古いものを捨てるのではなく、時代に合わせて少しずつ形を変えながら伝えていくんだね

その通り!それを『守破離』とも言うんだよ。伝統を守りながらも(守)、必要に応じて変化させ(破)、最終的には新しい形で再生させる(離)。日本文化の特徴的な継承の仕方なんだ

教育的な観点からは、「花咲かじいさん」が子どもたちにとって「想像力」と「共感力」を育む素材となることも忘れてはなりません。物語を通じて登場人物の気持ちを想像したり、自分だったらどうするかを考えたりすることは、豊かな人間性を育む基盤となります。

さらに、国際理解の視点からも、この物語は「文化の普遍性と多様性」を学ぶ貴重な教材です。「花咲かじいさん」に類似した物語が世界各地に存在することは、文化的背景が異なっても、人間の基本的な価値観や希望には共通点があることを示しています。同時に、日本独自の自然観や死生観が物語に織り込まれている点は、日本文化の独自性を理解する手がかりとなるでしょう。

世界中に似た話があるということは、人間の心の根本は同じということ?

そう考えていいと思うよ。文化や言語は違っても、『善良な行いは報われるべき』『弱者を助けることは大切』といった基本的な道徳観は普遍的なんだね。ただし、その表現方法や細部は、それぞれの文化の特色を反映しているんだ

最後に、「花咲かじいさん」が教えてくれる最も大切なことの一つは、「小さな親切の大きな力」かもしれません。おじいさんの何気ない親切が、やがて大きな幸福へとつながっていく展開は、日常の小さな行動の積み重ねが、最終的には大きな違いを生み出すという真理を示しています。

「花咲かじいさん」の物語は、単なる子ども向けのお話ではなく、私たち一人ひとりの生き方や社会のあり方に深い示唆を与えてくれる「人生の指南書」とも言えるでしょう。時代が変わっても色あせないこの物語の知恵は、これからも多くの人々の心に花を咲かせ続けることでしょう。

おじいちゃんと一緒に『花咲かじいさん』について調べたことで、子どもの頃に聞いた時とはまったく違う発見があったの。昔話って大人になってから読むと、また違った味わいがあるよね

その通りだよ、やよい。本当に良い物語というのは、読む人の年齢や経験によって、新たな意味や発見がある。だからこそ何世代にもわたって語り継がれるんだね。これからも古い昔話の中に、新しい智恵を見つける目を持ち続けてほしいな

皆さんも、この機会に「花咲かじいさん」を改めて読み直してみてはいかがでしょうか?きっと、子どもの頃とは違った視点で、新たな発見や感動があるはずです。そして、この昔話の知恵を日常生活に活かす方法を考えてみることで、古くからの智恵が現代に新たな花を咲かせるかもしれませんね。

日本の昔話には、「花咲かじいさん」以外にも多くの宝物が眠っています。「一寸法師」「浦島太郎」「かぐや姫」など、それぞれが独自の魅力と教訓を持っています。機会があれば、それらについても深く掘り下げていきたいと思います。

日本の豊かな伝統文化を守り、次の世代に伝えていくことは、私たち一人ひとりの小さな行動から始まるのではないでしょうか。まさに「花咲かじいさん」が教えてくれるように、私たちの小さな「灰」が、いつか大きな「花」となって咲くことを願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さんの日常に、花咲かじいさんのような優しさと知恵が溢れますように。そして、皆さんの周りに美しい花が咲き続けますように。

コメント