言い伝え

言い伝え 【衝撃】かちかち山の真実!誰も知らない残酷すぎる原典と知られざる舞台の謎

「かちかち山」の知られざる真実を徹底解説!実在の山名から由来する背景、原典の残酷な展開、仏教説話との関連性まで、誰も教えてくれなかった7つの雑学を紹介。地域によって異なるバージョンや国際的評価、現代の観光資源としての活用まで、日本の昔話ファン必見の内容です。

言い伝え

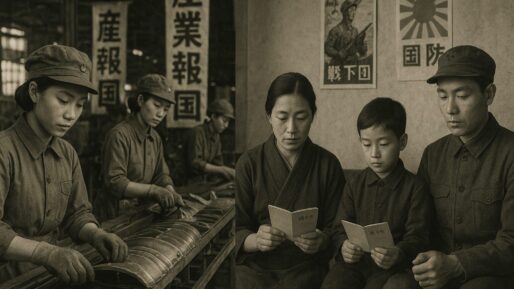

言い伝え  時代を切り開いた女性達

時代を切り開いた女性達  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  伝統

伝統  伝統

伝統  伝統

伝統  知られざる歴史の転換点

知られざる歴史の転換点  時代考証

時代考証  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  時代を切り開いた女性達

時代を切り開いた女性達  知られざる歴史の転換点

知られざる歴史の転換点  伝統

伝統