伝統

伝統 日本の歴史と文化に彩られた般若と能楽の魅力

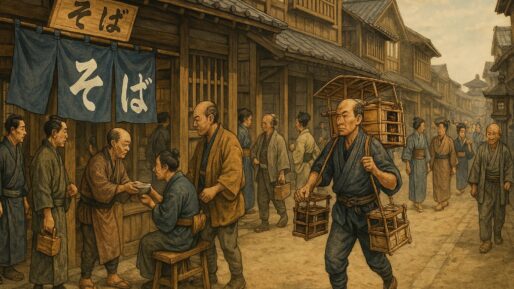

般若と能楽の魅力を、現代の視点から解き明かします。恐ろしくも美しい般若の面に込められた意味、能楽の歴史や見どころ、実際の演目の解説まで。日本の伝統文化を愛する祖父と孫が、能楽の神秘的な世界へご案内。初心者の方も楽しめる内容です。

伝統

伝統  伝統

伝統  伝統

伝統  伝統

伝統  言い伝え

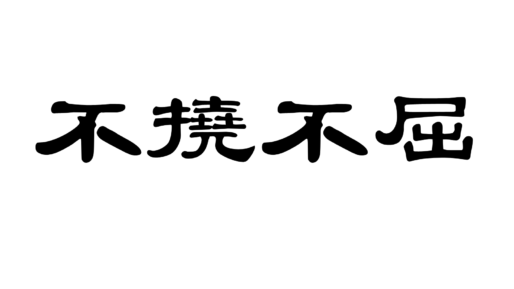

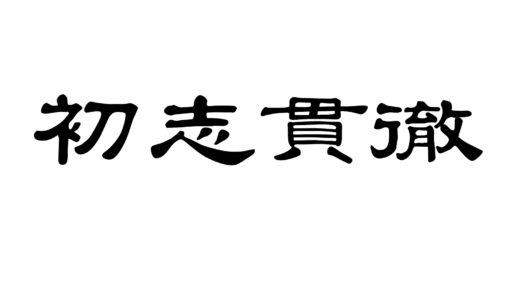

言い伝え  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  言い伝え

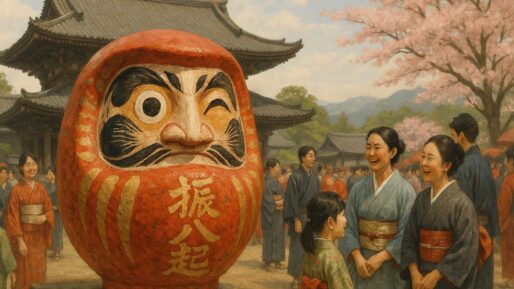

言い伝え  神事・祭事

神事・祭事  伝統

伝統  行事

行事  神事・祭事

神事・祭事  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語