伝統

伝統 土鍋で炊くご飯が今、見直される理由!昔ながらの知恵が詰まった炊飯の世界

土鍋炊飯の魅力を歴史から実践まで完全ガイド!遠赤外線効果でふっくら甘いご飯が炊ける科学的理由、産地ごとの土鍋の特徴、火加減のコツを詳しく解説。今日から始める土鍋ご飯生活で日本の食文化を楽しもう。

伝統

伝統  時代考証

時代考証  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

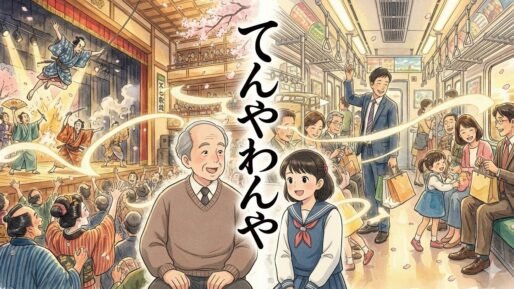

日本語・四字熟語  時代の嵐を生き抜いた女性達

時代の嵐を生き抜いた女性達  知られざる歴史の転換点

知られざる歴史の転換点  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  時代の嵐を生き抜いた女性達

時代の嵐を生き抜いた女性達  知られざる歴史の転換点

知られざる歴史の転換点  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語