測量という言葉を聞いて、みなさんはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか?現代では当たり前のようにGPSやドローンを使って行われる測量ですが、実は日本には驚くほど精緻な伝統的測量技術が存在していたのです。今日は、おじいちゃんから教えてもらった日本の測量技術の歴史について、私なりの視点でお伝えしていきたいと思います。

私が特に興味深いと感じたのは、古代日本人が持っていた驚くべき知恵と工夫です。現代の最新技術がなくても、彼らは驚くほど正確な測量を行っていました。例えば、奈良の大仏殿は、当時の技術者たちが丁寧な測量技術を駆使して建てられたことが分かっています。その精度は現代の機器で測っても、わずかな誤差しかないそうなのです。

測量の技術は、実は私たちの暮らしの中にもひっそりと息づいています。お寺の伽藍配置や、古い町家の間取り、そして京都の碁盤の目のような街並みにも、先人たちの測量技術が活かされているのです。特に印象的だったのは、江戸時代の測量師たちが使っていた道具の中に、現代の測量原理につながるものが数多く存在していたということです。

日本の測量技術の歴史

古代日本の測量技術とは?

古代日本の測量技術は、意外にも高度な数学的知識に基づいていました。7世紀頃から既に、中国から伝わった測量技術を日本独自に発展させ、驚くべき精度で建造物を建設していたのです。

奈良時代には、遣唐使によってもたらされた中国の測量技術が日本で独自の発展を遂げます。特筆すべきは、当時既に「勾股定理」(ピタゴラスの定理)を応用した測量方法が確立されていたことです。この技術は、正倉院に保管されている文書からも確認されています。

法隆寺や東大寺といった巨大建造物の建設には、高度な測量技術が不可欠でした。興味深いことに、これらの建造物の基礎には、当時の測量技術者たちが使用した基準点のマークが今でも残されているそうです。

おじいちゃんが言うには、古代の測量師たちは太陽や星の動きも巧みに利用していたそうです。方位を定めるのに、北極星の位置を使ったり、日影の長さを測ったりする技術は、とても精密だったとか。

実は私、このお話を聞いて、古代の人々の知恵の深さに感動してしまいました。現代の私たちが思っている以上に、昔の人は賢かったのですね。

さて、ここまで古代の測量技術についてお話ししてきましたが、次は江戸時代に花開いた測量技術の進化について見ていきましょう。

江戸時代の測量方法とその進化

江戸時代に入ると、測量技術は更なる進化を遂げます。伊能忠敬の日本地図作成に代表される高度な測量技術は、世界的に見ても驚くべき正確さを誇っていたのです。

江戸時代における測量技術の真骨頂は、高度な数学的知識と実践的な技術の融合にありました。特に興味深いのは、測量に使われた道具です。例えば「羅針盤」は、方位を正確に測定するだけでなく、その場所の磁気の偏角まで考慮に入れて使用されていました。

伊能忠敬の偉業として知られる日本地図の作成では、歩測(ほそく)という独特の測量方法が用いられました。これは、一定の歩幅で距離を測る方法なのですが、想像以上に正確な測定が可能だったそうです。おじいちゃんが言うには、熟練した測量師は誤差をわずか1%程度に抑えることができたとか。すごいですよね。

でも、みなさんお気づきでしょうか?この時代の測量には、現代のように電子機器は一切ありません。それなのに、なぜここまで正確な測量ができたのでしょう。その秘密は、日本の職人気質と創意工夫にありました。

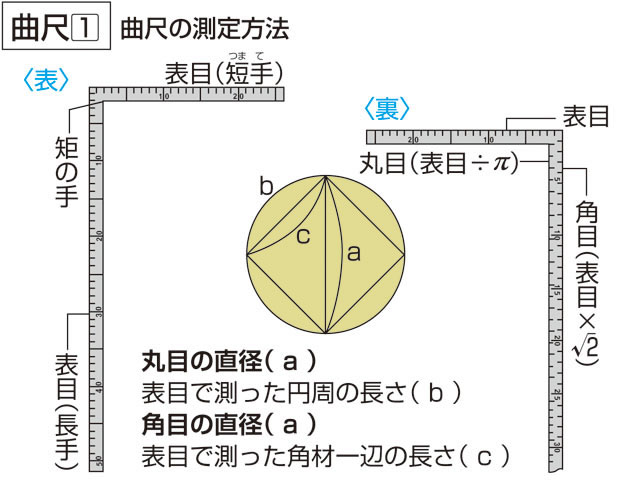

江戸時代の測量師たちが残した技術は、今でも私たちの生活に息づいています。例えば、古い町家の建築に使われている「曲尺(かねじゃく)」。これは単なる物差しではなく、高度な測量計算機としての機能も備えていたのです。

時には月の満ち欠けを利用したり、風向きを考慮したり、先人たちの知恵は本当に奥が深いですね。

それでは、これらの測量に使われた道具たちについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

日本の伝統的な測量方法と工具

伝統的な測量工具とその役割

日本の伝統的な測量工具には、実に様々な種類があります。それぞれの道具には、日本人特有の繊細さと実用性が見事に調和しているのです。

代表的な測量工具である「水盛り」は、現代の水準器の原型とも言える道具です。竹筒に水を入れ、水面の高さを利用して水平を測る。とてもシンプルな原理なのに、その精度は驚くほど高かったそうです。

「曲尺」には、実はさまざまな計算機能が備わっていました。辺長比が3:4:5の直角三角形を作れる目盛りが刻まれているのです。これを利用すれば、簡単に直角を出すことができました。

おじいちゃんが特に興味深いと教えてくれたのは、「間縄(まなわ)」という道具です。これは、一定の長さに結び目を作った縄なのですが、この結び目の間隔には深い意味が込められていました。例えば、寺院建築では、仏教の教えに基づいた間隔で結び目が作られていたそうです。

こうした道具たちは、単なる測量具というよりも、日本の文化や思想を体現した道具だったと言えるでしょう。

測量道具の歴史を知ると、昔の人の知恵の深さに、思わず感動してしまいますね。

では次に、これらの道具を駆使した日本大工の技術について見ていきましょう。

日本大工の測量技術

日本の大工技術の中でも、特に驚くべきは寺社仏閣の建築に使われた高度な測量技術です。実は、法隆寺や東大寺のような巨大建造物を建てる際には、大工たちは独自の測量システムを確立していました。

「木割」という技法をご存知でしょうか?これは、建物の各部分の寸法を決める際に使われた伝統的な測量方法です。例えば、柱の太さを基準にして、屋根の高さや軒の出具合まで、すべてを完璧な比率で決めていったのです。

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。江戸時代の大工たちは、建物の歪みを予測してあらかじめ補正を加えていたそうです。例えば、高い塔を建てる際には、重力による歪みを考慮して、わざと少し内側に傾けて建てたとか。なんて賢いのでしょう。

「規矩術(きくじゅつ)」という技術も特筆すべきです。これは、複雑な曲面を持つ屋根の角度を計算する技術で、現代でいう三次元的な測量に近いものでした。大工の棟梁たちは、この技術を代々秘伝として伝えていったそうです。

さらに興味深いのは、これらの技術が口伝えで伝えられてきたという事実です。測量の秘伝は、言葉と実践を通じて、何世代にもわたって受け継がれてきたのです。

日本の大工さんたちって、本当にすごいですよね。

それでは、こうした測量技術が日本の文化にどのように根付いていったのか、さらに詳しく見ていきましょう。

日本の文化と測量の関係

日本文化に根付く測量技術の逸話

測量技術は、実は私たちの文化の中に深く根付いています。日本人特有の美意識や空間感覚は、古来の測量技術と密接な関係にあるのです。

例えば、日本庭園の設計には、高度な測量技術が不可欠でした。「借景」という技法をご存知ですか?遠くの山や建物を庭園の一部として取り込むこの技法には、正確な測量と綿密な計算が必要だったのです。

私が特に感動したのは、茶室の設計に関する話です。茶室の「にじり口」の高さは、正座して頭を下げないと入れない高さに設定されています。これは、茶道の精神性を物理的な寸法で表現した素晴らしい例と言えるでしょう。

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。京都の寺院には、音響効果を計算して建てられた建物があるそうです。例えば、方丈の天井の高さや柱の配置が、読経の声が最も美しく響くように測量され、設計されているとか。

こうした技術は、単なる測量という枠を超えて、日本文化の美意識や精神性を形作る重要な要素となっていったのです。

今でも私たちの身の回りには、先人たちの測量の知恵が息づいているんですね。

では次に、古くから伝わる測量技術にまつわる興味深い言い伝えについて見ていきましょう。

伝承に見る測量技術の知恵

測量技術に関する伝承の中で、特に興味深いのは暦と測量の深い結びつきです。古来の日本人は、太陽や月の動きを観察することで、驚くほど正確な測量を行っていました。

例えば、「お日待ち」という風習をご存知でしょうか?これは、冬至や夏至の日の出の位置を観察して方位を定める方法でした。おじいちゃんによると、この技術は現代のGPSに匹敵するほどの精度があったそうです。

特に面白いのは、農事暦と測量技術の関係です。田んぼの水平を測る技術は、実は月の満ち欠けと密接な関係があったと言われています。月の引力が水面に与える影響を、古人はしっかりと理解していたのですね。

伝承の中には、測量に関する興味深い言い伝えも残されています。例えば、「鬼門」という方角の考え方。これは単なる迷信ではなく、実は地磁気の変化を考慮した古代の測量技術が基になっているという説もあるそうです。

私が特に感動したのは、これらの知恵が世代を超えて受け継がれてきたという事実です。文字に残されていない技術でも、実践を通じて確実に伝えられてきたのです。

昔の人の知恵って、本当に奥が深いですよね。

それでは次に、侍たちが測量技術をどのように活用していたのか、その興味深い歴史を見ていきましょう。

日本の測量に関する逸話と伝説

侍と測量技術 – 知られざるエピソード

侍の世界にも、実は高度な測量技術が存在していました。戦国時代の城郭建設には、驚くほど精密な測量技術が使われていたのです。

例えば、お城の天守閣。実は、その高さや角度は周囲の地形を考慮して緻密に計算されていました。敵の攻撃から最も効果的に身を守れる高さ、矢や鉄砲の射程距離を考慮した配置など、すべてが測量技術に基づいて決められていたのです。

特に興味深いのは、武将たちの陣取りの技術です。おじいちゃんが教えてくれたのですが、上杉謙信は測量の名手だったそうです。川中島の戦いで見せた陣立ては、当時としては驚くべき正確な距離計算に基づいていたとか。

また、忍者たちも高度な測量技術を持っていました。夜陰に紛れて城に侵入する際、月の位置や星の動きを利用して方角を定めていたそうです。これって、まるで昔のナビゲーションシステムのようですよね。

侍たちの間では、測量技術は武芸の一つとして重要視されていました。刀の扱いと同じように、距離や角度を正確に測る技術も、命を守るための重要な技能だったのです。

歴史の教科書には載っていない、侍たちのこんな一面を知ると、より深く歴史を理解できる気がしますね。

では次に、江戸時代の測量師たちにまつわる興味深い伝説について見ていきましょう。

日本の測量師にまつわる伝説

江戸時代の測量師たちの中でも、とりわけ興味深い存在が「算聖」と呼ばれた人々です。測量と数学の知識を併せ持つ、当時の知の巨人たちでした。

特に有名なのは、「関孝和」という人物です。彼は、測量技術を数学的に体系化した第一人者として知られています。おじいちゃんが言うには、関孝和の考案した計算方法は、現代の測量技術の基礎にもなっているそうです。

面白いエピソードがあります。ある測量師は、月の満ち欠けを利用して潮の満ち引きを予測し、港の水深を正確に測定したと言われています。これって、今でいう海洋測量の先駆けですよね。

また、「間(ま)」を測る名人と呼ばれた測量師もいました。寺社仏閣の建設現場で、一目で正確な距離を言い当てたという伝説が残っています。実は、これには長年の経験に基づく独自の計算方法があったのだとか。

測量師たちの中には、自分の技術を弟子にだけ伝える「秘伝」として守り続けた人もいました。その知識の中には、今では失われてしまった貴重な技術も含まれているかもしれません。

不思議なご縁を感じますね。今、私たちがこうして測量の歴史を振り返っているのも、先人たちの知恵のおかげなのかもしれません。

それでは、測量に使われてきた言葉の世界をのぞいてみましょう。

日本の測量用語とその意義

度量衡の歴史と現代への影響

日本の度量衡の歴史は、実に奥が深いものです。現代でも使われている多くの測量用語が、古代から連綿と受け継がれているのです。

「尺貫法」という言葉を聞いたことがありますか?これは、江戸時代まで使われていた日本独自の測定システムです。例えば、「一尺」は現代のメートル法でいうと約30.3センチメートル。でも、実はこの長さには深い意味が込められていたのです。

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。「間(けん)」という単位。これは、人が心地よく暮らせる空間の広さを表す単位として生まれたそうです。つまり、測量の単位には、日本人の生活感覚が色濃く反映されていたというわけです。

特に興味深いのは、これらの単位が持つ柔軟性です。例えば、「座」という単位は、畳の枚数で部屋の広さを表します。これは、数字だけでなく、実際の生活空間をイメージできる賢い方法でしたね。

現代では、メートル法が標準となっていますが、建築の世界では今でも「尺」や「間」といった伝統的な単位が使われることがあります。これは、日本の伝統的な美意識や空間感覚が、現代にも生き続けている証なのでしょう。

私たちの暮らしの中に、昔からの知恵が息づいているって素敵ですよね。

では次に、時代とともに失われていった測量技術について見ていきましょう。

消えた技術と現代の測量への架け橋

測量の歴史の中で、残念ながら失われてしまった技術も少なくありません。しかし、それらの古い技術の中には、現代の測量に活かせるヒントが隠されているのです。

例えば、「規矩術(きくじゅつ)」。これは、複雑な曲面を持つ屋根の角度を計算する伝統技術でした。おじいちゃんによると、この技術の一部は、現代のCADシステムの原理と驚くほど似ているそうです。

特に興味深いのは、「間竿(けんざお)」という道具の使い方です。これは一見単純な棒に見えますが、使い手の経験と勘を組み合わせることで、驚くほど正確な測量が可能だったといいます。実際、この技術を現代の建築現場で再現する試みも行われているそうです。

また、「遠近術」という技術もあります。これは、目で見た風景を正確に地図に描き起こす技術でした。現代のドローン測量が普及する前は、このような技術が重宝されていたのです。

失われた技術の中には、環境に優しい測量方法も含まれています。例えば、太陽や星の位置を利用した方位測定は、電気を必要としない素晴らしい技術でしたね。

時代の変化とともに消えていく技術を見るのは少し寂しいけれど、その精神は確実に受け継がれているんですね。

それでは、日本の地図作りの歴史について見ていきましょう。

日本地図の歴史とその変遷

古代地図の作成技術

日本の地図作りの歴史は、想像以上に古くて深いものです。古代の地図作りには、驚くべき工夫と正確さがあったのです。

最古の日本地図として知られる「行基図」。これは、8世紀に行基という僧侶が作ったと伝えられています。おもしろいことに、この地図には当時の朝廷の測量データが活用されていたという説があるんです。

特に驚かされるのは、地図作りに使われた測量技術の正確さです。例えば、山の高さを測る時には、「測仰器(そくぎょうき)」という独自の道具を使用していました。これは、現代の測量機器の原理にも通じる優れものだったそうです。

地図には、その時代の人々の世界観も反映されていました。例えば、平安時代の貴族たちは、都の中心から放射状に広がる形で地図を描いていました。これは、当時の人々の空間認識を表現した独特の表現方法だったのです。

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。江戸時代の地図には、時には意図的に正確でない部分が含まれていたそうです。これは、軍事機密を守るための知恵だったとか。なんて賢い方法なんでしょう。

昔の人の知恵と工夫には、本当に感心させられますね。

では最後に、地図と地域社会の関係について見ていきましょう。

日本地図と地域社会の関係

地図作りは、実は地域社会の発展と密接な関係がありました。各地域の測量技術は、その土地の文化や生活様式を映し出す鏡だったのです。

例えば、江戸時代の村絵図。これは単なる地図ではなく、その土地の歴史や文化を伝える重要な記録でした。おじいちゃんが見せてくれた古い村絵図には、田んぼの形や水路の配置まで、細かく記録されていました。

特に興味深いのは、地域ごとに異なる測量方法が発展していたことです。例えば、豪雪地帯では、雪の深さを考慮した独自の測量技術が発達していました。これは、その土地の気候や地形に合わせた、先人たちの知恵の結晶だったのです。

また、お寺や神社が地図作りで重要な役割を果たしていたことも分かっています。多くの場合、これらの建造物は地域の測量基準点として使われていました。現代でいうGPSの基地局のような役割ですね。

測量技術は、地域の人々の暮らしを支える重要な知恵でもありました。例えば、田んぼの水平を保つ技術や、土地の境界を正確に測る方法は、村の平和な暮らしを守るために欠かせないものでした。

このように見てくると、測量技術は単なる距離や角度を測る手段ではなく、地域の文化や歴史を伝える重要な遺産であることが分かりますね。

最後に

ここまで日本の伝統的な測量技術について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。現代のハイテク機器に頼る前から、私たちの先祖は驚くほど精密な測量を行っていたのです。

その技術の中には、現代に活かせるヒントがたくさん隠されています。例えば、環境に優しい測量方法や、地域の特性を活かした工夫など、学ぶべきことは多いのではないでしょうか。

おじいちゃんが言っていた言葉が印象に残っています。「測量は、その時代の人々の知恵と工夫の結晶なんだよ」と。確かにその通りですね。

これからも、こうした先人たちの知恵を大切に受け継いでいきたいと思います。そして、現代の技術と上手く組み合わせながら、新しい可能性を探っていければと願っています。

みなさんも、身の回りの測量の痕跡を探してみませんか?きっと、思いがけない発見があるはずです。

コメント