「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」は、日本語における古代中国由来の言葉で、主に妖怪や不気味なものたちを指す表現です。以下に、その意味や起源・歴史、用法、類語などについて詳しく説明します。

意味

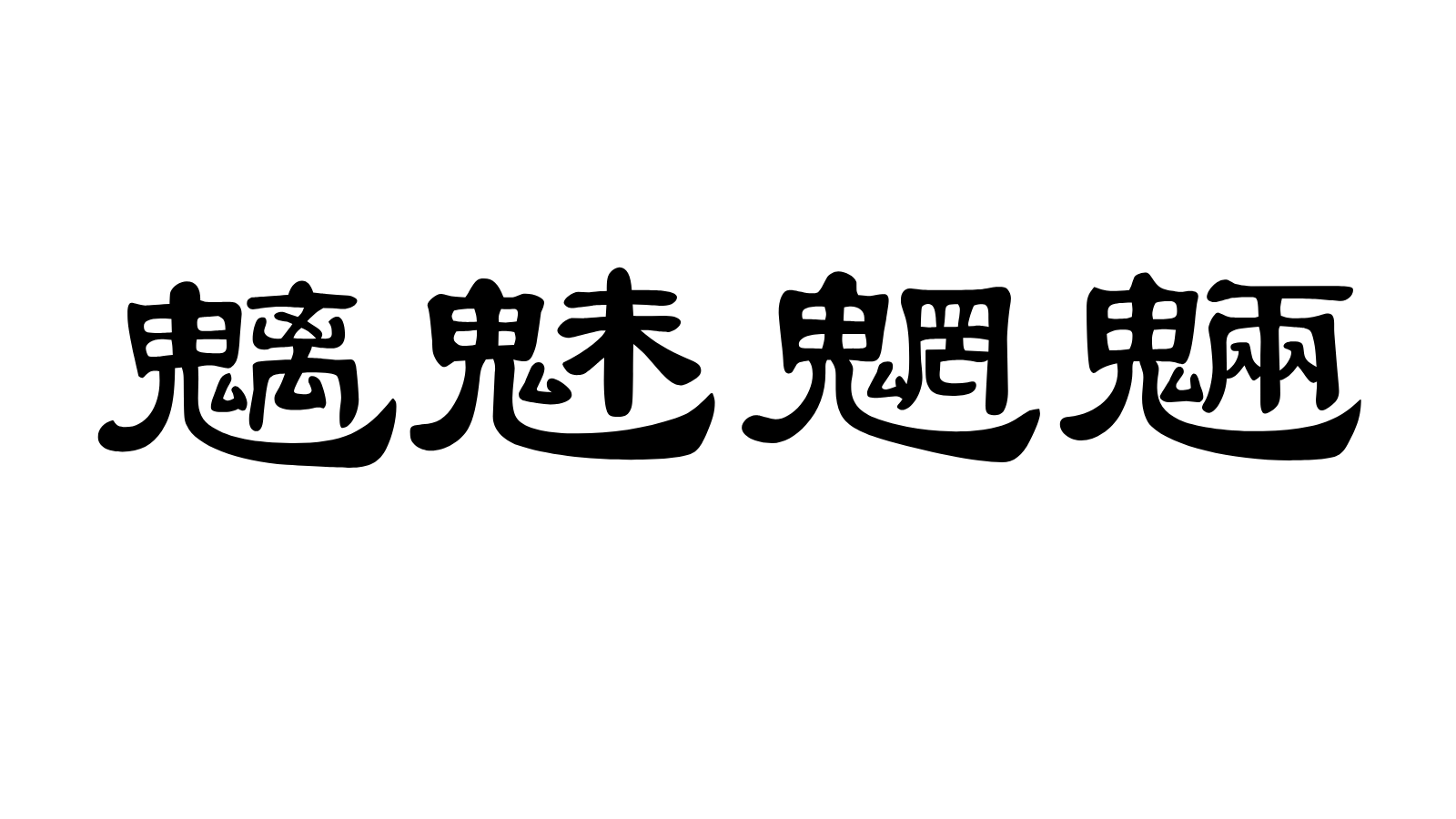

「魑魅魍魎」という言葉は、個々の漢字がそれぞれ異なる妖怪や霊的存在を指しています。

- 魑(ち): 山や森に住む妖怪。

- 魅(み): 人を惑わす存在。

- 魍(もう): 沼地に住む妖怪。

- 魎(りょう): 川に住む妖怪。

この言葉全体としては、自然界に存在するあらゆる妖怪や怪異を包括的に表現します。主に恐怖や不気味さを引き立てるために使用されます。

起源・歴史

「魑魅魍魎」という言葉の起源は、中国の古代文学や哲学に遡ります。具体的には『山海経』や『荘子』などに記述が見られます。この中で、自然の中に潜む得体の知れない存在として描かれており、人間の理解を超えたものとして恐れられていました。

日本にはこれらの概念が飛鳥時代から奈良時代にかけて仏教とともに伝来しました。平安時代には、これらの妖怪たちは日本独自の文化と交わり、『今昔物語集』や『徒然草』などの文学作品に登場しています。

用法

現代日本語において、「魑魅魍魎」は以下のような状況で使われます。

- 文学や詩: 妖怪や怪異、不可解な現象を描写するときに使われます。

- 日常会話: 興味深いが説明しづらい状況や、複雑で混沌としたシーンの比喩として用いられることがあります。例として、政治の場面などで不透明さを強調する際に使われることも。

- 映像作品: アニメや映画において、妖怪を表現する際にも使用されます。

類語

- 妖怪(ようかい): 日本特有の超自然的存在。物語や民間伝承に登場。

- 幽霊(ゆうれい): 死者の魂。人の意識に影響を与える存在として描かれます。

- 怪異(かいい): 通常では説明不可能な現象。

- 不思議(ふしぎ): 説明できない現象や出来事。

- 霊(れい): 死者の魂や神聖なものとして敬意を払われる存在。

結論

「魑魅魍魎」という言葉は、日本文化に深く根付いた概念で、歴史や文学、現代のエンターテインメントにまで幅広く用いられています。この言葉を通じて、人間の理解を超えた存在に対する畏敬の念や好奇心が表現されており、日本の伝統文化や精神世界をより深く理解する鍵となっています。このような用語は、日本の豊かな妖怪文化の一端を示しており、神秘的な世界観を感じさせてくれます。

コメント