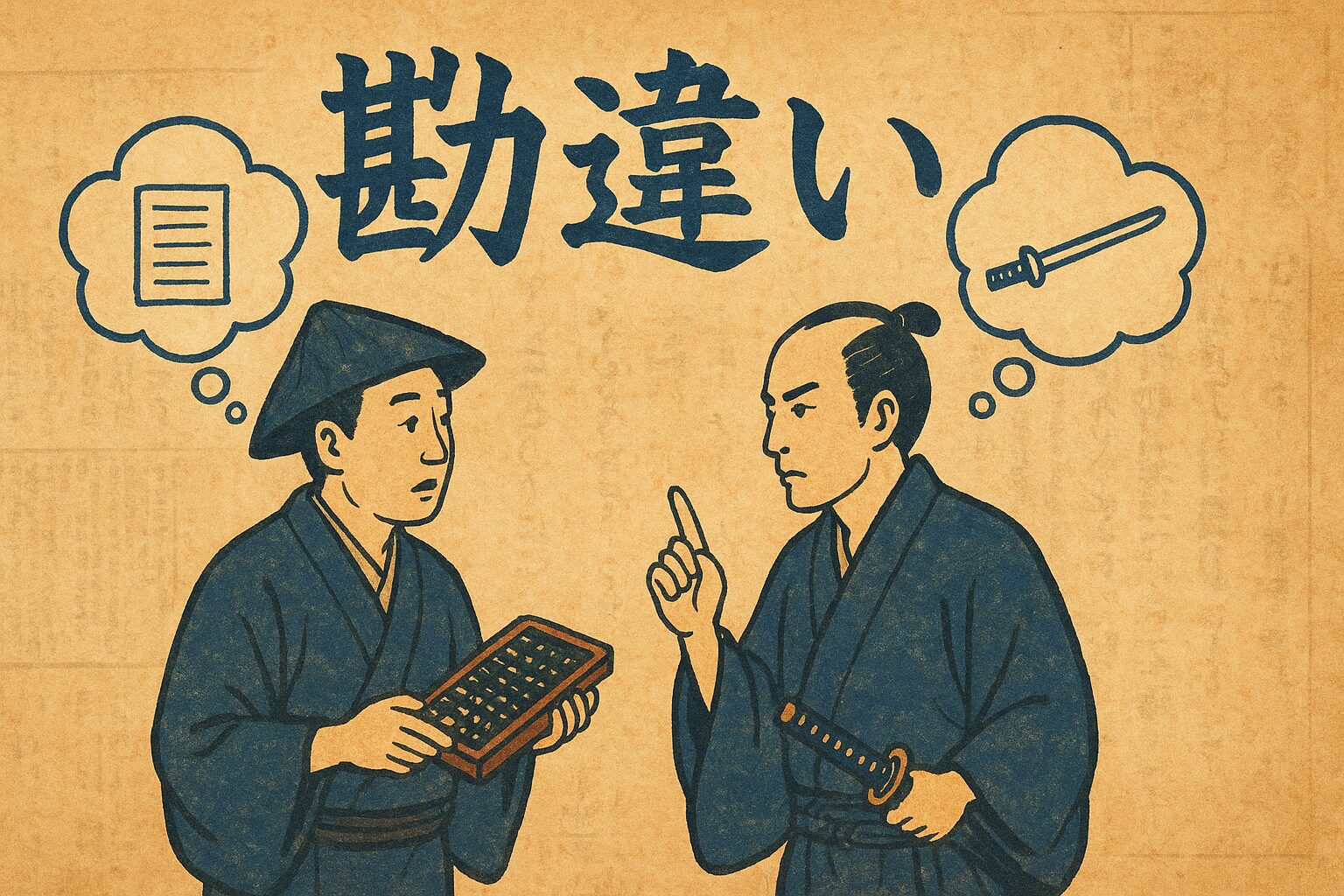

私たちが日常的に使う「勘違い」という言葉。単純に「間違って理解すること」と思いがちですが、この言葉には驚くべき歴史的背景や文化的な深みが隠されています。江戸時代の商習慣から生まれた言葉なのか、それとも武士の世界から生まれた表現なのか。「勘違い」という言葉の意外なルーツを徹底解説します!

「勘違い」の語源と成り立ち

私たちが日常会話でよく使う「勘違い」という言葉。「勘」と「違い」という二つの漢字からなるこの言葉には、意外な歴史が隠されています。

「勘」の本来の意味

「勘」という漢字は、本来「かんがえる」「推し量る」という意味を持っています。古代中国では計算や見積もりを行う際に使われた言葉で、日本に伝わってからも同様の意味で使われてきました。

特に会計や計算に関する場面では、「勘定」「勘案」など、何かを正確に測ったり計算したりする意味合いで用いられてきました。この「正確さ」を求める意味合いが、後の「勘違い」という言葉の成り立ちに大きく関わってくるのです。

江戸時代の商取引と「勘違い」

「勘違い」という言葉が広く使われるようになったのは、江戸時代の商取引の場面だったと言われています。当時、商人たちは「勘定」を非常に重視していました。取引の際には「勘定」を合わせることが信用の証だったのです。

しかし、時に計算が合わないことがありました。そうした際に「勘が違う」と表現されたのが、「勘違い」の始まりと考えられています。つまり、本来は単なる思い違いではなく、「計算違い」や「見積もり違い」という、より具体的で実務的な意味合いを持っていたのです。

武士社会における「勘違い」

一方で、江戸時代の武士社会でも「勘違い」という表現が使われていました。ただし、こちらは商取引の意味とはやや異なります。

武士たちの間では、「勘」は直感や洞察力を指す言葉でした。剣術において「勘所を押さえる」という表現があるように、経験と感覚に基づいた判断力を「勘」と呼んでいたのです。

そのため、武士社会における「勘違い」は、単なる計算間違いではなく、「状況判断の誤り」という、より深刻な意味を持っていました。武士にとって、勘違いは時に命取りになることもあったのです。

現代語としての「勘違い」の定着

明治時代以降、商取引の現場や武士社会での使用から離れ、「勘違い」は一般的な「思い違い」「誤解」を意味する言葉として定着していきました。

興味深いのは、元々「計算違い」や「判断ミス」という具体的な意味から、より抽象的な「思い違い」という意味へと変化していった点です。言葉の意味は時代と共に変化するという良い例でしょう。

「勘違い」が今日のような意味で広く使われるようになったのは、大正から昭和初期にかけてだと考えられています。現代では完全に日常語として定着し、単なる「誤解」や「思い違い」を意味する言葉として使われています。

なるほどのぉ、つまり『勘違い』は単なる間違いではなく、本来は商人の計算違いや武士の判断ミスを指す言葉だったということじゃな

えー!そうなの?私、勘違いって単なる思い違いだと思ってたの!

そこが面白いところじゃよ、やよい。言葉というものは時代と共に意味が変わっていくものじゃ。今では誰もが使う『勘違い』も、元は商売や武士の世界の専門用語だったんじゃよ。言葉の旅は実に奥深いものじゃのぉ

「勘違い」と類似表現の比較

「勘違い」とよく似た意味を持つ言葉はいくつもありますが、微妙にニュアンスが異なります。これらの違いを理解することで、「勘違い」という言葉の特性がより明確になるでしょう。

「誤解」との違い

「誤解」は、相手の言葉や行動を間違って解釈することを意味します。主に対人関係の中で生じるもので、コミュニケーションにおける齟齬を指す場合が多いです。

一方、「勘違い」は必ずしも対人関係に限定されません。自分自身の認識や判断の誤りも「勘違い」と表現します。たとえば「私は自分の能力を勘違いしていた」という使い方は可能ですが、「私は自分の能力を誤解していた」とはあまり言いません。

さらに、「誤解」は比較的中立的な表現ですが、「勘違い」にはしばしば軽い批判や揶揄のニュアンスが含まれることがあります。「彼は完全に勘違いしている」という表現には、単なる事実の指摘以上の意味合いが感じられるでしょう。

「思い違い」との違い

「思い違い」は「勘違い」とほぼ同義で使われることが多いですが、やや古風な印象があります。明治・大正期の文学作品では「思い違い」の方がよく使われていました。

興味深いのは、「思い違い」には「勘違い」よりも主観的な要素が強い点です。「思い」という言葉自体が主観を強調するため、個人の内面的な認識の誤りに焦点が当たる傾向があります。

一方、「勘違い」には前述のように、元々は計算や判断という客観的な要素が含まれていました。そのため、「勘違い」には「事実との食い違い」というニュアンスがより強く感じられます。

外国語における類似表現

英語では「misunderstanding」(誤解)や「misconception」(誤った概念)が「勘違い」に近い意味で使われます。しかし、日本語の「勘違い」が持つニュアンスを完全に捉えられる単語は存在しません。

特に興味深いのは、日本語の「勘違い」には自己認識の誤りという意味合いが強い点です。「彼は自分を天才だと勘違いしている」というような表現は、日本文化における「謙虚さ」の価値観を反映しているとも言えるでしょう。

これに対して西洋言語では、自己認識の誤りを表す際には「delusion」(妄想)や「self-deception」(自己欺瞞)など、より強い否定的ニュアンスを持つ言葉が使われる傾向があります。

「勘違い」の現代的用法

現代では、「勘違い」という言葉は単なる認識の誤りを超えて、特定の社会現象を表す表現としても使われるようになっています。

「勘違い男」「勘違い女」といった表現は、自分の魅力や能力を過大評価している人を揶揄する言葉として定着しています。こうした用法は、特にインターネット文化の中で広まりました。

また、「勘違いビジネス」「勘違いマーケティング」のように、企業や組織が顧客ニーズを誤って理解していることを指す専門用語としても使われています。

このように、「勘違い」という言葉は時代と共に新たな意味やニュアンスを獲得し、現代社会の様々な側面を表現する豊かな言葉へと進化しているのです。

他の言葉と比べると、『勘違い』にはちょっと厳しい響きがあるのは面白いのぉ。特に『勘違い男』なんて言われたら、かなりきついじゃろう

確かに、誤解は相手のせいかもしれないけど、勘違いって自分が悪いって感じがするの

そうじゃな!言葉のニュアンスの違いは文化を映す鏡じゃ。日本人は『勘違い』を通して、謙虚さの大切さを伝えてきたのかもしれんのぉ。言葉には時代や文化の価値観が詰まっておるのじゃよ

文学作品や映画に見る「勘違い」の活用

「勘違い」は文学作品や映画などのストーリー展開においても重要な役割を果たしてきました。勘違いによって生じる誤解やドラマは、多くの名作の核心部分となっています。

古典文学における「勘違い」のモチーフ

日本の古典文学には「勘違い」をモチーフにした作品が数多く存在します。例えば、「源氏物語」では、光源氏が紫の上を見初める場面で、彼女を亡き藤壺に似ていると「勘違い」したことが重要な転機となっています。

また、「雨月物語」などの江戸時代の怪談話では、生きている人を死者と「勘違い」する、あるいはその逆のパターンが多く登場します。これらの「勘違い」は単なるプロット装置ではなく、人間の記憶や認識の不確かさを浮き彫りにする深い象徴性を持っています。

西洋文学でも、シェイクスピアの「十二夜」や「間違いの喜劇」のように、アイデンティティの勘違いや取り違えが劇的な展開を生み出す作品が多数あります。「勘違い」は文化や時代を超えて、創作の重要な要素となってきたのです。

現代小説における「勘違い」

現代文学においても、「勘違い」は重要なテーマとして扱われています。村上春樹の作品では、主人公が現実と非現実を「勘違い」する場面が頻繁に登場し、そこから独特の世界観が構築されています。

また、推理小説やミステリーでは、「勘違い」が事件解決の鍵になることも多いです。東野圭吾の「容疑者Xの献身」では、登場人物たちの「勘違い」が複雑に絡み合い、予想外の結末へと読者を導きます。

現代小説における「勘違い」は、単なるストーリー展開のための装置を超えて、人間の認識や記憶の不確かさ、あるいは現代社会における「真実」の複雑さを表現する手段となっています。

映画やドラマにおける「勘違い」の活用

映画やドラマでは、「勘違い」はコメディの重要な要素として活用されています。「勘違いコメディ」とも呼ばれるジャンルでは、登場人物の「勘違い」から生じる騒動が笑いを誘います。

日本のドラマでは、相手の気持ちを「勘違い」したヒロインが、様々な恥ずかしい行動を取るというパターンがよく見られます。こうした「勘違い」は、キャラクターの可愛らしさや純粋さを表現する手段として機能しています。

一方で、シリアスな作品では「勘違い」がより深刻な結果をもたらします。黒澤明の「羅生門」では、同じ出来事に対する複数の証言が食い違うことで、「真実」そのものが「勘違い」の産物である可能性が示唆されています。

「勘違い」から生まれる創造性

興味深いことに、「勘違い」は時に新たな創造性を生み出すきっかけにもなります。多くの芸術的発見や科学的革新は、当初は「勘違い」から始まったものです。

例えば、ピカソが「勘違い」して見た対象をキュビズムとして表現したように、芸術における「勘違い」は新たな表現方法の発見につながることがあります。

また、小説家の村上龍は、自身の「勘違い」から生まれたアイデアが作品の核心になることがあると語っています。「勘違い」は単なる誤りではなく、新たな視点や解釈を生み出す創造的な力を持っているのです。

このように、文学や芸術における「勘違い」は、単なるプロット装置を超えて、人間の認識や創造性の本質に関わる深いテーマとなっています。私たちが日常で使う「勘違い」という言葉の奥には、こうした豊かな文化的背景が広がっているのです。

文学や映画で『勘違い』が重要な役割を果たしておるのは興味深いのぉ。勘違いがなければ、多くの物語は始まらなかったかもしれんな

確かに!『ロミオとジュリエット』も、ジュリエットが生きてるのに死んだと勘違いしたから悲劇になったんだよね。勘違いって物語の原動力なの!

そのとおりじゃ。勘違いは単なる間違いではなく、新たな物語や創造性を生み出す源でもあるんじゃ。人間の認識の限界が、時に素晴らしい芸術を生み出すこともあるのじゃよ

日本語独特の「勘違い」表現

「勘違い」という概念は世界共通ですが、日本語には「勘違い」に関する独特の表現やニュアンスがあります。こうした表現から、日本文化における「勘違い」の捉え方の特徴を探ってみましょう。

「勘違いも甚だしい」という表現

日本語には「勘違いも甚だしい」という表現があります。これは単なる小さな誤解ではなく、著しく現実認識がずれている状態を指します。この表現には、相手の認識の誤りを強く批判するニュアンスが含まれています。

興味深いのは、この表現が特に自己認識に関する「勘違い」に使われることが多い点です。「自分の能力を過大評価している」「自分の立場を勘違いしている」といった文脈で用いられることが多く、日本社会における「自己認識の正確さ」への重視を反映していると言えるでしょう。

この表現は江戸時代後期から使われ始めたとされており、特に「身分不相応」な振る舞いをする人を批判する文脈で用いられてきました。現代でも、芸能人やインフルエンサーの言動を批評する際などに頻繁に見られる表現です。

「いい勘違い」という概念

一方で、日本語には「いい勘違い」という肯定的な表現も存在します。これは、事実とは異なる認識を持っていながらも、それが結果的にポジティブな効果をもたらす場合を指します。

例えば、「彼女は自分の魅力を勘違いしているけれど、その自信が彼女の魅力になっている」というような文脈で使われます。こうした表現は、「勘違い」が必ずしも否定的なものではなく、時に人生の原動力になりうることを示しています。

「いい勘違い」という表現は、特に1990年代以降のポジティブ心理学の影響もあり、自己啓発書やモチベーション関連の文脈で多く見られるようになりました。「自分を信じる」ことの重要性を説く際に、「少しの勘違いは成功への鍵」といった表現で肯定的に捉えられることもあります。

方言に見る「勘違い」表現

日本の各地方には、「勘違い」を表す独自の方言表現が存在します。これらの表現からは、各地域の文化や価値観が垣間見えて興味深いものです。

例えば、関西では「アホ勘違い」という表現がよく使われます。これは標準語の「大きな勘違い」に相当しますが、より直接的で茶化すニュアンスが強いのが特徴です。関西文化の「ツッコミ」精神を反映した表現と言えるでしょう。

東北地方では「おっかない勘違い」という表現があります。「おっかない」は「恐ろしい」という意味で、勘違いの深刻さを強調する表現です。厳しい自然環境の中で生きてきた東北の人々にとって、「勘違い」は時に生死に関わる重大事だったことを思わせます。

九州の一部地域では「頭の浮き」という表現で勘違いを表すことがあります。これは現実から頭が浮いている状態を視覚的に表した面白い表現で、九州独特のユーモアセンスを感じさせます。

「勘違い」に関する慣用句やことわざ

日本語には「勘違い」に関連する慣用句やことわざも数多く存在します。例えば「角を矯めて牛を殺す」は、小さな欠点を直そうとして大切なものを失ってしまう「勘違い」を戒めることわざです。

また、「隣の芝生は青く見える」は、自分が持っていないものを過大評価してしまう「勘違い」の心理を表現しています。「目から鱗が落ちる」は、長年の「勘違い」に気づいた瞬間の衝撃を表す表現です。

こうした表現の豊富さは、日本文化において「勘違い」が単なる事実誤認以上の、人間の心理や社会関係に深く関わる概念として捉えられてきたことを示しています。

また、「勘違いは誰にでもある」「勘違いこそ人間の証」といった表現に見られるように、「勘違い」を人間の本質的な特性として受け入れる寛容な視点も日本文化には存在します。これは「無知の知」を重んじる東洋的な思想の影響とも考えられるでしょう。

日本語の『勘違い』表現は実に多彩じゃのぉ。方言にも『勘違い』を表す独特の言い回しがあるのは、この概念が日本人の生活にいかに根付いているかを示しておるのぉ

へえ、『いい勘違い』っていう言葉もあるんだね。勘違いって必ずしも悪いことじゃないってことなの?

そうじゃよ、やよい。時には自分を過大評価する『勘違い』が自信につながり、大きな成功を生むこともある。日本人は『勘違い』を通して、人間の複雑な心理や社会関係を理解しようとしてきたんじゃ。言葉は単なるコミュニケーションの道具ではなく、文化の鏡なのじゃよ

心理学から見る「勘違い」のメカニズム

「勘違い」は単なる言葉の問題ではなく、人間の認知機能と深く関わる現象です。心理学の視点から「勘違い」のメカニズムを解明することで、私たちはこの身近な現象への理解を深めることができます。

認知バイアスと「勘違い」

心理学では、「勘違い」は様々な認知バイアス(思考の偏り)と関連していると考えられています。代表的なものに「確証バイアス」があります。これは、自分の既存の信念や期待に合致する情報を優先的に受け入れ、それに反する情報を無視または軽視する傾向です。

例えば、「自分は人気がある」と思っている人は、他者からの好意的な反応ばかりに注目し、無関心や否定的な反応を見落としがちです。これが「勘違い」の一因となります。

また、「ハロー効果」も「勘違い」を生み出します。これは、ある人の一つの顕著な特性(例えば外見の魅力)に基づいて、その人の他の特性(例えば能力や性格)も同様に評価してしまう傾向です。美しい人は能力も高いと「勘違い」してしまうのは、このバイアスの典型例です。

「錯覚相関」も「勘違い」の原因となります。これは、実際には関連がないイベント間に関連性を見出してしまう現象です。例えば、「赤い服を着ると良いことが起きる」といった迷信的な信念も、この錯覚相関から生まれた「勘違い」と言えるでしょう。

記憶の不確かさと「勘違い」

「勘違い」は記憶の不確かさからも生じます。人間の記憶は完璧な録画装置ではなく、記憶する過程や思い出す過程で様々な変容が起こります。

「ソース・モニタリング・エラー」は、情報の出所を誤って認識する現象です。例えば、「友人から聞いた話」と「映画で見た場面」を混同してしまうといった勘違いです。

「虚偽記憶」も重要な概念です。これは実際には経験していないことを、あたかも経験したかのように誤って記憶してしまう現象です。研究によれば、暗示的な質問や情報提供によって、人は容易に虚偽の記憶を形成してしまうことが分かっています。

また、「後知恵バイアス」も「勘違い」の一形態です。これは、ある出来事が起きた後に「自分はそうなることを予測していた」と誤って信じる傾向です。実際には予測していなかったにもかかわらず、記憶が再構成されて「勘違い」が生じるのです。

社会的影響と「勘違い」

「勘違い」は個人の認知プロセスだけでなく、社会的影響によっても生じます。

「同調圧力」は、周囲の意見や行動に合わせようとする心理的圧力です。有名なアッシュの同調実験では、明らかに間違った判断でも、多数の人がそれを支持していると、個人も同じ間違いを犯しやすくなることが示されました。これは集団による「勘違いの伝染」と言えるでしょう。

「権威への服従」も「勘違い」を生み出します。権威ある人物や機関の発言は無批判に受け入れられがちで、これが事実と異なる「勘違い」を広める要因になることがあります。

また、「イルージョン・オブ・トゥルース効果」(真実の錯覚)も重要です。これは、繰り返し接した情報を真実だと錯覚する現象です。SNSなどで何度も目にした情報は、その真偽にかかわらず「本当のこと」だと「勘違い」しやすくなります。

「勘違い」を防ぐ心理的アプローチ

心理学的知見に基づけば、「勘違い」を完全に排除することは難しいものの、その頻度や影響を減らすための方法はあります。

「メタ認知」(自分の思考についての思考)を高めることが効果的です。「自分は勘違いをしているかもしれない」という可能性を常に意識することで、より柔軟で正確な判断ができるようになります。

「批判的思考」のスキルも重要です。情報の出所を確認し、複数の視点から検証する習慣をつけることで、「勘違い」のリスクを減らすことができます。

また、「マインドフルネス」の実践も効果的です。今この瞬間の経験に意識を向けることで、思い込みや先入観による「勘違い」を減らすことができます。

さらに、「社会的サポート」も重要です。信頼できる他者からのフィードバックを受けることで、自分一人では気づきにくい「勘違い」に気づく機会が増えます。

心理学から見ると、『勘違い』は私たちの脳の仕組みから自然に生まれるものじゃな。完全に避けることは難しいのじゃよ

えー、じゃあ私たちはずっと勘違いし続けるしかないの?

いや、そうとも限らんのじゃ。『勘違い』のメカニズムを知り、自分の思考を客観的に見つめる習慣をつければ、その影響は減らせるものじゃ。完璧を目指すのではなく、少しずつ賢くなることが大切なんじゃよ。心理学の知恵は、私たちが自分自身の『勘違い』と上手に付き合っていくための道標になるのじゃ

「勘違い」の歴史的エピソード

歴史を振り返ると、「勘違い」が大きな影響を与えた興味深いエピソードが数多く存在します。時に喜劇を生み、時に悲劇をもたらした「勘違い」の歴史的事例を探ってみましょう。

日本史に見る「勘違い」の逸話

日本史には「勘違い」にまつわる興味深い逸話が数多く残されています。その一つが、室町時代の「応仁の乱」の発端とされる「勘違い」です。

将軍家の跡継ぎ問題をめぐり、細川勝元と山名宗全が対立していました。ある日、細川勝元の家臣が山名方の侍と偶然出会い、酒に酔った勢いで口論になりました。これが「細川方が山名方を襲撃した」という噂に発展し、両陣営の緊張が一気に高まったと言われています。この「勘違い」が発端となって、京都を荒廃させた11年間の内乱「応仁の乱」が始まったとされています。

また、江戸時代の「生類憐みの令」も、ある種の「勘違い」から生まれたとする見方があります。5代将軍徳川綱吉は、自分の生まれ年である「戌年」にちなんで犬を保護したのが、次第にエスカレートし、あらゆる生き物を保護する極端な政策になったと言われています。綱吉の仏教的信念と占いへの信仰が混ざり合い、「動物を保護すれば善政となる」という「勘違い」が、結果的に民衆に大きな負担をもたらしました。

明治時代には、西南戦争の発端にも「勘違い」が関わっています。鹿児島の士族たちが集会を開いていたところ、政府はこれを反乱の準備と「勘違い」して軍隊を送りました。これに激怒した西郷隆盛とその支持者たちが蜂起し、西南戦争へと発展したとされています。

世界史を変えた「勘違い」

世界史には、その流れを大きく変えた「勘違い」のエピソードが数多くあります。特に有名なのが、第一次世界大戦の発端となった「勘違い」です。

1914年、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナントがサラエボを訪問した際、運転手が道を「勘違い」して間違った道に入りました。その結果、暗殺を企てていたセルビア人過激派のガブリロ・プリンツィプの目の前に皇太子の車が偶然停止することとなり、暗殺が成功。これが第一次世界大戦の直接的な引き金となりました。

また、冷戦時代には「キューバ危機」でも「勘違い」が重要な役割を果たしました。1962年、ソ連がキューバにミサイルを配備しているという情報をアメリカが入手。これに対し、ケネディ大統領は海上封鎖を宣言しました。危機的状況の中、アメリカ軍はソ連の潜水艦を発見し、浮上するよう深度爆弾を投下。しかし、この潜水艦は通信障害で状況を「勘違い」しており、核魚雷の発射を検討する事態になりました。幸い、潜水艦の艦長ヴァシリー・アルヒーポフの冷静な判断で核発射は回避されましたが、一歩間違えば核戦争に発展していた可能性があります。

ベルリンの壁崩壊も「勘違い」から始まりました。1989年11月9日、東ドイツ政府の報道官ギュンター・シャボフスキーは、新たな渡航規制の緩和策を発表しましたが、その内容を十分に理解していませんでした。記者会見で「いつから施行されるのか」と質問され、混乱した彼は「すぐに」と答えてしまいました。これを聞いた東ベルリンの市民が国境に殺到し、混乱した国境警備隊が結局市民の通過を許可。この「勘違い」がベルリンの壁崩壊、そして冷戦終結の直接的きっかけとなりました。

ビジネスにおける「勘違い」の教訓

ビジネス界にも「勘違い」による成功と失敗の物語があります。その代表例が、3Mの「ポスト・イット」の誕生です。

3Mの科学者スペンサー・シルバーは、強力な接着剤の開発を目指していましたが、実験中に「弱い接着力しかない」接着剤を偶然開発しました。これは当初「失敗作」と見なされましたが、同僚のアート・フライがこの「失敗」を「勘違い」し、新たな可能性を見出しました。彼は聖歌隊の楽譜のマーカーがすぐに落ちてしまうことに悩んでいたのです。この「勘違い」から生まれたのが、今や世界中で使われている「ポスト・イット」です。

一方、ビジネスの失敗例としては、コダックのデジタルカメラに対する「勘違い」があります。実はデジタルカメラの基本技術を開発したのはコダック社の技術者でしたが、経営陣は「デジタル技術はフィルム事業を脅かさない」と「勘違い」し、積極的な投資を行いませんでした。結果として、デジタル化の波に乗り遅れ、かつて写真業界の巨人だったコダックは2012年に破産申請を行うこととなりました。

また、1980年代のIBMも「パソコンはメインフレームを脅かさない」という「勘違い」から、パソコンのオペレーティングシステムをマイクロソフトに委託。これがマイクロソフトの躍進とIBMの苦境につながりました。

科学の進歩と「勘違い」の関係

科学の歴史において、「勘違い」は時に進歩の原動力となってきました。多くの科学的発見は、研究者の「勘違い」や「思いがけない観察」から生まれたのです。

ペニシリンの発見は、科学史上最も有名な「勘違い」のエピソードでしょう。アレクサンダー・フレミングは、1928年、実験室を不在にしている間にカビが繁殖した培養皿を発見しました。通常なら失敗と見なして捨てるところですが、彼はカビの周りに細菌が死滅している様子に気づきました。この「偶然の観察」と「これは重要かもしれない」という「勘違い」から、人類を救った抗生物質ペニシリンが発見されたのです。

また、電子レンジの発明も「勘違い」から生まれました。レーダー技術者のパーシー・スペンサーは、ポケットのチョコレートが溶けていることに気づきました。これがマイクロ波の熱効果による現象と気づいた彼は、この「勘違い」から電子レンジの開発へと進みました。

さらに、ヴェルクロ(マジックテープ)の発明も「勘違い」の産物です。スイスのエンジニア、ジョルジュ・ド・メストラルは、犬の散歩から帰った際、服にくっついたオナモミを観察。その仕組みに着目し、新たな留め具を開発しました。当初は「くだらない発明」と思われましたが、NASAが宇宙服に採用したことで普及が進みました。

歴史を見ると、『勘違い』が世界を変えてきたと言っても過言ではないのぉ。時に悲劇を生み、時に驚くべき発明につながっておるわけじゃ

すごい!ポスト・イットも電子レンジも勘違いから生まれたんだね。私たちの身の回りのものって、計画通りじゃなくて偶然の産物なのかな?

その通りじゃ!人間の計画よりも、偶然と『勘違い』の力の方が大きいこともあるんじゃよ。大切なのは、『勘違い』を恐れずに、そこから何を学び、何を創り出せるかじゃ。歴史は『勘違い』を活かした人々によって動かされてきたと言えるのじゃよ

現代社会における「勘違い」の役割と影響

現代社会では、情報過多やSNSの普及などにより、「勘違い」の性質や影響力が大きく変化しています。「勘違い」は単なる個人的な思い違いを超えて、社会的・文化的な現象としての側面を持つようになっています。

SNSと「勘違い」の拡散

ソーシャルメディアの普及により、「勘違い」はかつてないスピードと規模で拡散するようになりました。特に「フェイクニュース」は、現代的な「勘違い」の典型例と言えるでしょう。

研究によれば、SNS上では虚偽情報が真実よりも約6倍速く、より広範囲に拡散する傾向があります。これは人間の心理的特性と技術的要因が組み合わさった結果です。センセーショナルな「勘違い」情報は、人々の注目を集めやすく、シェアされやすいのです。

例えば、2020年のコロナ禍では「5Gがウイルスを拡散させる」という科学的根拠のない「勘違い」が世界中に広まり、実際に5G基地局が破壊される事件も起きました。こうした「勘違い」の社会的コストは計り知れません。

一方で、SNSは「勘違い」を正す力も持っています。誤った情報に対して、専門家や一般ユーザーが素早く反論を展開することで、「勘違い」が修正されることもあります。この「集合知」による自己修正機能は、現代社会における「勘違い」との新たな向き合い方を示しています。

「勘違い」とアイデンティティの関係

現代社会では、「勘違い」は単なる認知エラーではなく、アイデンティティの一部として機能することもあります。

「確証バイアス」により、人々は自分のアイデンティティや信念に合致する情報を選択的に取り入れる傾向があります。このため、一度形成された「勘違い」は、たとえ反証が提示されても容易に修正されないことがあります。むしろ、その「勘違い」を守ることが、自己のアイデンティティを守ることと同一視されるのです。

例えば、特定の政治的立場や宗教的信念に基づく「勘違い」は、単に事実認識の問題ではなく、その人のアイデンティティの中核を形成していることがあります。このような「勘違い」に対して事実を指摘しても、かえって信念を強化する「バックファイア効果」が生じることもあるのです。

現代の「部族化」された社会では、共通の「勘違い」を持つことが集団への帰属意識を高める機能を持つこともあります。「私たちの真実」と「彼らの勘違い」という区分けが、集団のアイデンティティを強化するのです。

ビジネスと「勘違い」の新たな関係

現代のビジネス界では、「勘違い」に対する見方が変化しています。かつては「勘違い」は単に避けるべき失敗と見なされていましたが、今では「イノベーションの種」として積極的に評価されることもあります。

「デザイン思考」や「リーン・スタートアップ」といった現代的なビジネス手法は、「勘違い」を早期に発見し、そこから学ぶことを奨励しています。「フェイル・ファスト」(早く失敗せよ)という概念は、「勘違い」を恐れずに実験し、素早く修正していくことの重要性を説いています。

また、「認知的多様性」の価値も認識されるようになっています。異なる視点や「勘違い」を持つ人々が協働することで、より創造的な解決策が生まれるという考え方です。これは、「勘違い」を単なる誤りではなく、異なる視点として尊重する姿勢の現れと言えるでしょう。

一方で、「勘違い」を利用したビジネスモデルも登場しています。「FOMO」(Fear Of Missing Out:取り残される恐怖)を煽るマーケティングや、「認知的バイアス」を活用した「ナッジ」(行動経済学的な誘導)など、人間の「勘違い」しやすい性質を戦略的に活用する手法が発展しています。

教育における「勘違い」の扱い方

現代の教育においても、「勘違い」に対するアプローチが変化しています。従来の教育では「勘違い」は単に訂正すべき誤りとされてきましたが、最新の教育理論では「勘違い」を学習プロセスの重要な一部と見なす傾向があります。

「構成主義的学習理論」では、学習者の既存の理解(「勘違い」を含む)を出発点として、そこから概念を再構築していくことの重要性を強調しています。例えば、子どもが「地球は平らだ」と「勘違い」している場合、単に「丸い」と教えるのではなく、その「勘違い」の理由を探り、体験を通じて新たな理解を構築できるよう導くアプローチが取られます。

また、「メタ認知」(自分の思考について考える能力)の育成も重視されるようになっています。学習者が自分の「勘違い」に気づき、それを修正する過程を自ら管理できるようになることが目標とされているのです。

さらに、「生産的な失敗」という概念も注目されています。これは、学習者が「勘違い」や失敗を通じて深い理解に到達するという考え方です。あえて「勘違い」が生じやすい課題に取り組ませることで、より強固な理解を構築するというアプローチも実践されています。

日本の教育現場でも、「勘違い」を活用した授業実践が広がりつつあります。例えば、算数の授業で意図的に「勘違い」を含んだ解法を提示し、「何が間違っているか」を考えさせるといった手法が取り入れられています。これにより、単なる公式の暗記ではなく、概念の本質的な理解を促す効果が期待されているのです。

現代社会では『勘違い』の影響力も、付き合い方も大きく変わってきておるのう。SNSで瞬く間に広がる『勘違い』もあれば、イノベーションの種になる『勘違い』もある。複雑な現象じゃのぉ

でも学校では勘違いは間違いって言われるよ。テストで間違えると減点されるし

なるほど、そう思うのも無理はないのぉ。しかし最新の教育では、『勘違い』は単なる間違いではなく、深い理解への道筋と考えられるようになってきておるんじゃ。勘違いをして、それを修正する過程こそが本当の学びなんじゃよ。現代社会は『勘違い』を恐れるのではなく、それと賢く付き合い、時にはそこから新たな価値を生み出す知恵を求めているのじゃな

「勘違い」と上手に付き合うための知恵

「勘違い」は人間である以上避けられないものですが、その影響を最小限に抑え、時にはポジティブに活用するための知恵があります。日常生活から仕事、人間関係まで、「勘違い」と上手に付き合うためのヒントを探ってみましょう。

自分の「勘違い」に気づくためのテクニック

「勘違い」に気づくことは、実は非常に難しいものです。なぜなら、「勘違い」している当人は、それが「勘違い」だと気づいていないからです。しかし、いくつかの方法を実践することで、自分の「勘違い」に気づく確率を高めることができます。

「疑う習慣」を身につけることが第一歩です。特に自分が強く信じていることや、感情的に執着していることについては、意識的に「これは勘違いかもしれない」と疑ってみる習慣をつけることが有効です。

具体的な方法としては、「逆の立場から考える」という練習が役立ちます。例えば、政治的な意見に関して「もし自分が反対の立場だったら、どのような理由や証拠を挙げるだろうか」と想像してみることで、自分の視野の狭さに気づくことができます。

また、「ジャーナリングテクニック」も効果的です。自分の考えや判断を日記に書き留め、後から見返すことで、自分の思考パターンや「勘違い」の傾向を発見できることがあります。例えば「私はいつも〇〇を過大評価する傾向がある」といった自分自身の「勘違いパターン」が見えてくるかもしれません。

さらに、信頼できる人に率直なフィードバックを求めることも大切です。自分では気づかない「勘違い」も、外部からの視点があれば発見できることがあります。

コミュニケーションにおける「勘違い」の防止法

人間関係のトラブルの多くは、コミュニケーションにおける「勘違い」から生じています。これを防ぐためのテクニックを身につければ、より円滑な人間関係を築くことができるでしょう。

「アクティブリスニング」は最も基本的かつ効果的な方法です。相手の話を単に聞くだけでなく、「あなたの言っていることは〇〇ということですか?」と確認しながら聞くことで、「勘違い」を早期に発見し修正することができます。

「I(アイ)メッセージ」の活用も有効です。「あなたはいつも遅刻する」(Youメッセージ)ではなく、「約束の時間に来ないと私は不安になる」(Iメッセージ)というように、自分の感情や認識を主語にして伝えることで、相手の反発を減らし、「勘違い」を修正しやすい対話が生まれます。

また、重要な会話の後には「サマリーメール」を送ることも効果的です。会話の内容や合意事項を書面にまとめることで、後から「言った・言わない」の「勘違い」トラブルを防ぐことができます。

デジタルコミュニケーションでは特に「勘違い」が生じやすいため、絵文字や補足説明を適切に使い、感情のニュアンスも伝えるよう心がけると良いでしょう。「了解しました。」と「了解しました!😊」では伝わる印象が大きく異なります。

仕事や学習における「勘違い」の活用法

「勘違い」は必ずしも悪いものではありません。特に創造的な仕事や学習においては、「勘違い」を積極的に活用する方法があります。

「ブレインストーミング」の際には、意図的に「勘違い」を奨励することが有効です。「この製品が全く別の目的で使われたらどうなるか?」といった「勘違い」的発想から、革新的なアイデアが生まれることがあります。例えば、粘着力の弱い接着剤の「失敗」から生まれたポスト・イットのように、「勘違い」が新たな価値を生むことがあるのです。

また、学習においては「意図的な勘違い」を取り入れる方法もあります。例えば、数学の問題で意図的に間違った解法を試してみることで、なぜそれが間違いなのかを深く理解できることがあります。「正しい答え」を覚えるだけでなく、「なぜ間違うのか」を理解することで、より深い学びが得られるのです。

さらに、「レッドチーム」と呼ばれる手法も有効です。これはプロジェクトやアイデアに対して、意図的に批判的な視点から検証するチームを設けるというものです。彼らの「勘違い」や異なる解釈が、プロジェクトの弱点を早期に発見する助けになります。

「いい勘違い」と「悪い勘違い」の見分け方

すべての「勘違い」が同じというわけではありません。中には前向きな効果をもたらす「いい勘違い」もあれば、深刻な問題を引き起こす「悪い勘違い」もあります。この違いを見分けるポイントを考えてみましょう。

「いい勘違い」の特徴は、それが適度な「自信」や「楽観」につながることです。例えば、実際の能力よりもやや高い自己評価を持つ「ポジティブイリュージョン」は、チャレンジ精神や粘り強さを生み出し、結果的に成功確率を高めることがあります。

また、他者に対する「肯定的な勘違い」も関係性を良好に保つ効果があります。パートナーの良い面を過大評価し、欠点を過小評価する傾向は、長期的な関係の満足度を高めるという研究結果もあります。

一方、「悪い勘違い」は以下の特徴を持ちます。まず、事実に基づく検証を拒否するような「勘違い」は危険です。自分の信念に合わない情報を完全に無視するような「確証バイアス」が極端に強い場合、現実適応が困難になります。

また、他者への共感や理解を妨げるような「勘違い」も問題です。「自分の価値観が唯一正しい」という思い込みや、他者の意図や感情に対する継続的な誤解は、人間関係を損なう可能性があります。

健康や安全に関わる「勘違い」も当然「悪い勘違い」に分類されます。医学的に証明されていない健康法を信じる、あるいは明らかなリスクを過小評価するような「勘違い」は、深刻な結果を招きかねません。

「いい勘違い」と「悪い勘違い」を見分けるための一つの基準は、「その勘違いは修正可能か」という点です。新たな情報や経験に基づいて柔軟に修正できる「勘違い」は、比較的害が少ないと言えるでしょう。一方、どんな反証にも揺るがない頑固な「勘違い」は、長期的に見て問題を引き起こす可能性が高いのです。

『勘違い』と上手に付き合うには、まず自分が勘違いしやすい生き物だと認めることじゃな。完璧を目指すのではなく、勘違いに気づき、修正していく柔軟さが大切なんじゃよ

なるほど!勘違いしないようにするんじゃなくて、勘違いした時にどう対応するかが大事なんだね。でも『いい勘違い』もあるってことは、時には勘違いしたままでもいいの?

鋭い質問じゃ!確かに『いい勘違い』もあるんじゃ。例えば、自分の能力を少し過大評価する勘違いは、チャレンジ精神を生み出すこともある。大切なのは、その勘違いが自分や周りの人の成長や幸せにつながるかどうかじゃ。勘違いを恐れるのではなく、それを謙虚に受け止め、時には活かす知恵が、この複雑な世界を生きていく上で役立つのじゃよ

まとめ:「勘違い」という言葉から見える日本文化の特質

これまで「勘違い」という言葉の語源から歴史、心理学的メカニズム、そして現代社会における役割まで幅広く探ってきました。最後に、「勘違い」という言葉から見える日本文化の特質について考察してみましょう。

「勘違い」に見る日本的思考様式

「勘違い」という言葉の成り立ちと使われ方には、日本文化特有の思考様式が反映されています。日本語の「勘違い」には、単なる事実誤認以上の、社会的・文化的ニュアンスが含まれています。

特に注目すべきは、「勘違い」という言葉が持つ「自己認識のずれ」に対する敏感さです。「勘違いしている」という表現は、しばしば「分不相応」や「身の程知らず」といった意味合いで使われます。これは日本社会における「分」の重視、つまり自分の社会的立場を正確に認識することの重要性を反映しています。

西洋の個人主義的文化では、自己主張や自己実現が重視される傾向がありますが、日本のような集団主義的文化では、社会的調和や「場の空気」を読む能力が重視されます。「勘違い」はこうした社会的文脈を読み誤ることを意味し、それが批判的なニュアンスを持つのは文化的背景があるからこそと言えるでしょう。

また、「勘違い」という言葉には、東洋思想における「無知の知」の概念との共通点も見られます。自分の理解や認識の限界を自覚すること、つまり「自分は勘違いしているかもしれない」という謙虚さは、日本の禅思想などにも通じる価値観です。

「勘違い」と日本の言語文化

日本語には「勘違い」以外にも、認識の誤りを表す多様な表現があります。「思い違い」「誤解」「早とちり」「取り違え」など、状況や文脈によって使い分けられる豊かな表現が存在します。

この表現の豊かさは、日本文化における「察し」の重要性を反映しています。言葉に明示されていない意図や感情を正確に「察する」ことが重視される文化だからこそ、その「察し」の誤りを表す言葉も発達したと考えられます。

また、「空気を読む」という日本独特の概念も、「勘違い」と深く関連しています。「空気が読めない」人は「勘違い」をしている人と見なされがちです。これは、集団の暗黙の了解や社会的文脈を正確に把握することが求められる日本社会の特徴を示しています。

言語学的に見ると、「勘違い」は和語と漢語の組み合わせという日本語に特徴的な語形成を持っています。「勘」という漢語と「違い」という和語が結びついた混種語であり、こうした語形成自体が日本語の柔軟性と融合性を表しています。

現代における「勘違い」の新たな意味

現代社会では、「勘違い」という言葉に新たな意味や用法が加わっています。例えば若者言葉では「勘違いナルシスト」「勘違いイケメン」といった表現が生まれ、自己認識と他者評価のギャップを皮肉る文脈で使われています。

インターネットやSNSの普及により、「勘違い」の伝播速度と影響範囲は飛躍的に拡大しました。かつては個人的な「勘違い」にとどまっていたものが、今では瞬く間に社会現象化することもあります。例えば「バズる」という言葉自体、ある種の集合的「勘違い」が爆発的に広がる現象を表していると言えるでしょう。

一方で、多様性や包摂性が重視される現代社会では、「勘違い」という概念自体が再検討されつつあります。「正しい理解」「誤った理解」という二分法ではなく、様々な解釈や視点が共存するという考え方も広がっています。これは「勘違い」という言葉の意味や使用法にも影響を与えていくでしょう。

「勘違い」から学ぶ人間の知恵

「勘違い」の研究は、人間の認知や社会行動に関する重要な洞察をもたらします。「勘違い」は単なるエラーではなく、私たちの脳や社会がどのように機能しているかを映し出す鏡でもあるのです。

例えば、「勘違い」のパターンを研究することで、教育や学習の効果を高める方法を見出すことができます。また、「勘違い」が生じるメカニズムを理解することで、より効果的なコミュニケーション手段や社会制度を設計することも可能になるでしょう。

「勘違い」は時に問題を引き起こしますが、それを恐れるあまり新しい挑戦を避けては、人間の創造性や進歩は停滞してしまいます。歴史上の多くの発見や発明が「勘違い」から生まれたように、適度な「勘違い」はイノベーションの源泉となりうるのです。

最終的に、「勘違い」という言葉の探究から学べることは、人間の認識の限界を謙虚に受け入れつつ、それを克服するために協力し合うことの大切さではないでしょうか。私たちは誰もが「勘違い」をする存在であり、だからこそ対話や相互理解が必要なのです。

『勘違い』という言葉一つとっても、こんなに奥深い物語があったとはのぉ。言葉は文化を映す鏡じゃということがよく分かるのぉ

すごい!日常で何気なく使ってる言葉なのに、こんなに深い意味があったなんて知らなかったの。他の言葉にも、こんな面白い歴史があるのかな?

間違いないじゃろう!日本語の言葉には、それぞれに長い旅の歴史があるんじゃ。『ありがとう』も『さようなら』も、使い始めた当時とは意味が変わっておる。言葉を知ることは、私たち自身を知ること。これからも言葉の不思議な旅を楽しんでいってほしいのぉ。『勘違い』を恐れず、好奇心を持ち続けることじゃ

いかがでしたか?「勘違い」という言葉の奥深さを知ることで、私たちの日常会話がより豊かなものになるかもしれません。言葉の一つ一つには、このような歴史や文化、人間の知恵が詰まっています。

次回は別の日常語の意外なルーツについて探っていきますので、ぜひまたお読みいただければ幸いです。皆さんの周りにある言葉の秘密に、今日から少し違った目を向けてみてはいかがでしょうか。

あなたの「へぇ〜」が聞こえてくるような言葉の世界の旅は、まだまだ続きます。

コメント