毎日何気なく使っている言葉たちには、実は驚くような歴史や変遷が隠されています。今回は、私たちが日常的に使う「ありがとう」という言葉の意外なルーツを探っていきましょう。感謝の気持ちを表す最も基本的な言葉が、どのような変化を遂げてきたのか、一緒に言葉の旅に出かけましょう!

「ありがとう」の語源は実は「珍しい」?

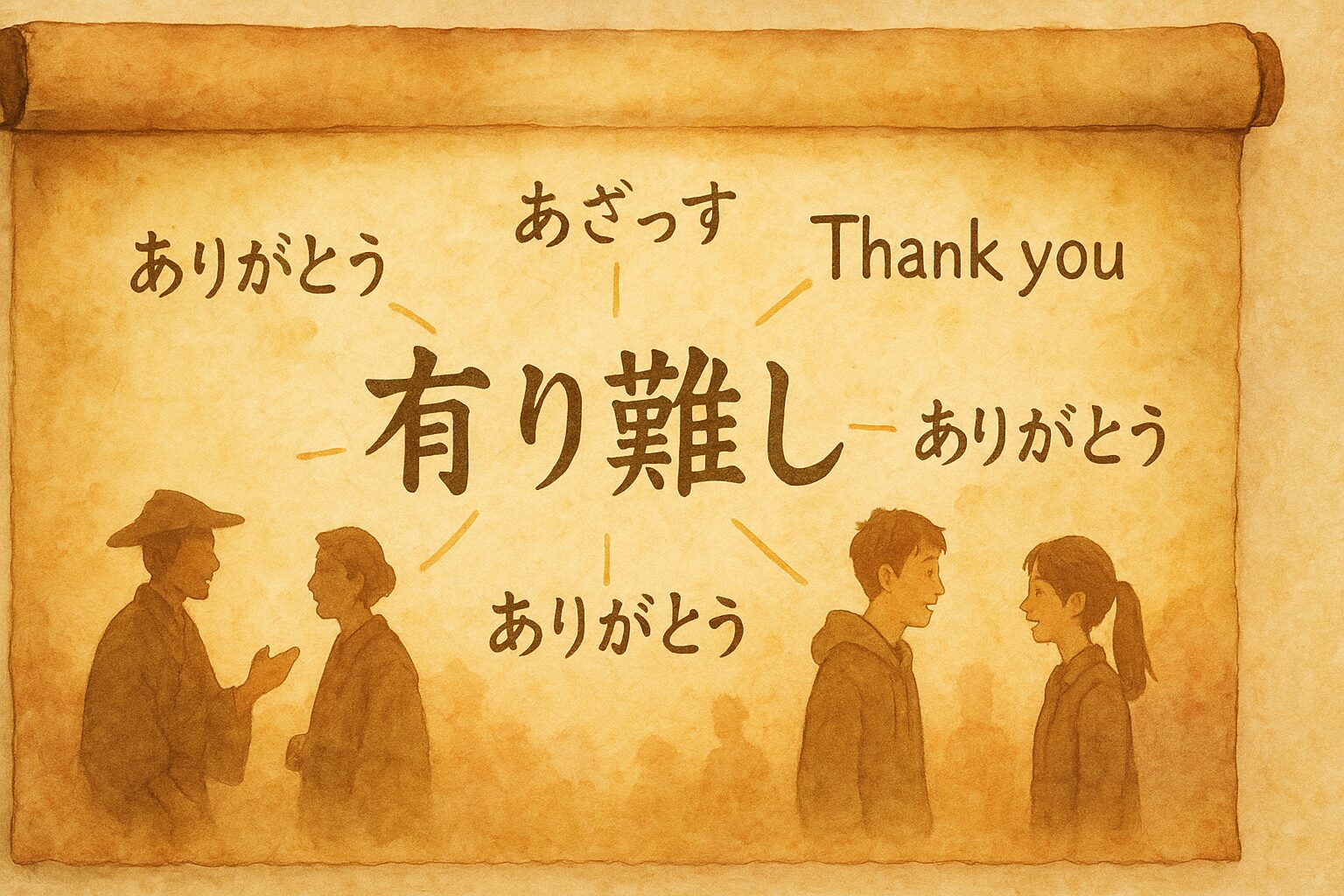

日本語の「ありがとう」。現代では感謝の気持ちを表す言葉として使われていますが、その語源をご存知でしょうか?実は、この言葉は「有り難し(ありがたし)」という形容詞から来ているのです。

古代日本語において「有り難し」とは、「存在することが難しい」「滅多にない」「珍しい」という意味を持っていました。何かめったにないこと、珍しいことが起きたとき、それは貴重で価値のあることだという認識があったのです。

時代を経るにつれて、この「珍しいことが起きた」という感覚が、「そのようなことをしてくれてありがたい」という感謝の気持ちへと変化していきました。言い換えれば、「あなたがそうしてくれることは珍しく貴重なことで、とても感謝します」という複雑な感情が、一言の「ありがとう」に込められているのです。

「有り難し」は平安時代には既に感謝の意味で使われ始めていましたが、現代のような「ありがとう」という表現になったのは比較的新しく、江戸時代以降のことだと言われています。

古い日本語では「ありがたし」が「珍しい」という意味だったんじゃ

えっ!じゃあ「ありがとう」って言うとき、実は「あなたの行動は珍しくて貴重」って言ってるってこと?そう考えると、もっと大切に使いたくなるの!

時代による「ありがとう」の変化

「ありがとう」という言葉は、日本の歴史の中でさまざまな形に変化してきました。その変遷を時代ごとに見ていくと、日本人の感謝の表現方法の変化が見えてきます。

奈良・平安時代:「かたじけなし」の時代

奈良時代から平安時代にかけて、感謝の気持ちを表す言葉として頻繁に使われていたのは「かたじけなし」でした。これは「恐れ多い」「もったいない」という意味を持ち、目上の人からの恩恵に対する感謝を表現する言葉でした。

一方で「ありがたし」も使われていましたが、まだ「珍しい」「稀有である」という原義に近い使い方が主流でした。

鎌倉・室町時代:仏教の影響

鎌倉時代から室町時代にかけて、仏教の影響を強く受けた日本では、「有り難し」が仏教的な文脈で使われるようになります。仏の恵みや教えに接することができる機会が「有り難い」こととして表現されました。

この時代の文献には、「仏の御心にあずかることありがたし」のような表現が見られます。

江戸時代:「ありがたく」から「ありがとう」へ

江戸時代になると、それまでの「ありがたく存じます」といった堅い表現から、より口語的な「ありがとう」という表現が庶民の間で広まりました。庶民文化の発展とともに、言葉もより親しみやすく変化していったのです。

江戸時代の戯作や浮世草子には、現代に近い「ありがとう」という表現が頻繁に登場するようになります。

明治・大正時代:西洋の影響

明治時代以降、西洋文化の影響を受けて、感謝の表現方法も多様化しました。「サンキュー」のような外来語も使われるようになり、「ありがとう」とともに日本人の感謝表現の選択肢が増えていきました。

また、この時代には「ありがとう」の丁寧形である「ありがとうございます」も広く定着しました。

現代:多様化する「ありがとう」

現代では、「ありがとう」だけでなく、「サンキュー」「サンクス」「どうも」など、場面や相手によって使い分ける感謝表現が多数存在します。また、メールやSNSでは「ありがとうございました」を略した「ありがとうございました」などの表現も見られます。

インターネット文化の発展により、「あざっす」「あざす」「あざ」などの略語も若者を中心に使われるようになりました。

昔は「かたじけない」なんて言葉が主流だったんじゃよ。江戸時代になってやっと「ありがとう」が使われ始めたんじゃ

へぇ!私たちが当たり前に使っている「ありがとう」も時代とともに変わってきたんだね。今度友達に「かたじけない」って言ってみようかな。みんなびっくりするの!

世界の「ありがとう」:感謝表現の多様性

日本語の「ありがとう」の変遷を見てきましたが、世界各国の言語における感謝表現の成り立ちも非常に興味深いものです。言語によって、感謝の表現方法や文化的背景は大きく異なります。

英語の “Thank you” のルーツ

英語の “Thank you” は、古英語の “þancian”(サンキアン)に由来します。これは「考える」「心に留める」という意味を持つ言葉でした。つまり、誰かの行為や贈り物に対して「あなたのことを心に留めています」という意味が込められていたのです。

中世英語では “Thank” という言葉自体が「好意的な思い」「感謝の気持ち」を表していました。現代でも “Thanks” や “Thank you” として広く使われています。

フランス語の “Merci” の意外な由来

フランス語で「ありがとう」を意味する “Merci” は、ラテン語の “merces”(報酬、代価)に由来します。元々は「慈悲」「恩恵」を意味する言葉でした。

中世フランスでは、”être à la merci de quelqu’un”(誰かの慈悲のもとにある)という表現が使われており、そこから「あなたの慈悲に感謝します」という意味合いで “Merci” が使われるようになったと考えられています。

ドイツ語の “Danke” と英語の関係

ドイツ語の “Danke” は英語の “Thank you” と同じ語源を持ちます。ゲルマン語族の共通の祖先から派生した言葉で、「考える」「心に留める」という原義は同じです。

古高ドイツ語では “dankōn” と表現され、現代ドイツ語の “denken”(考える)とも関連しています。

イタリア語とスペイン語の感謝表現

イタリア語の “Grazie” とスペイン語の “Gracias” はどちらもラテン語の “gratia”(優雅さ、好意、感謝)に由来します。この “gratia” からは英語の “grace”(優雅さ)や “grateful”(感謝している)といった言葉も派生しています。

元々は「神の恵み」を意味する宗教的な言葉でしたが、次第に日常的な感謝の表現として使われるようになりました。

中国語の「謝謝」と日本語の関係

中国語で「ありがとう」を意味する「謝謝」(xiè xiè)は、「謝る」という字を使っていますが、これは「感謝する」という意味があります。日本語の「感謝」という言葉自体が中国由来であることを考えると、東アジアにおける感謝表現の文化的つながりが見えてきます。

世界中の「ありがとう」には、それぞれの文化や歴史が反映されているんじゃよ

英語の “Thank you” が「あなたのことを思います」っていう意味から来てるなんて素敵なの!言葉って国が違っても、人の気持ちを伝えるという本質は同じなんだね

「ありがとう」の使い分け:敬語と親しさの度合い

日本語の「ありがとう」は、相手との関係性や状況によって、さまざまな形に変化します。この多様な表現方法は、日本語の敬語体系の複雑さと深く関わっています。

丁寧さのレベルによる変化

「ありがとう」の丁寧さのレベルは、以下のように段階的に変化します:

- くだけた表現:「ありがと」「あざっす」「どうも」

- 標準的な表現:「ありがとう」「どうもありがとう」

- 丁寧な表現:「ありがとうございます」「どうもありがとうございます」

- より丁寧な表現:「誠にありがとうございます」「誠にありがとうございました」

これらの表現は、話し手と聞き手の関係性、場の改まり具合、受けた恩恵の大きさなどによって選択されます。

方言による「ありがとう」の違い

日本各地の方言にも、「ありがとう」に相当する独自の表現があります:

- 関西方言:「おおきに」「おおきにありがとう」

- 東北方言:「あいがとう」

- 九州方言:「おおきに」「すまんな」

- 沖縄方言:「にふぇーでーびる」

これらの方言表現は、その地域の文化や歴史を反映していることが多く、例えば関西の「おおきに」は「大きな恩義を受けた」という意味から来ています。

ビジネスシーンでの「ありがとう」

ビジネスの場面では、「ありがとう」はさらに丁寧な表現となります:

- 「誠にありがとうございます」

- 「心より感謝申し上げます」

- 「御礼申し上げます」

これらの表現は、ビジネス文書やフォーマルな場面で使われ、相手への敬意と感謝の深さを示します。

若者言葉としての「ありがとう」

現代の若者文化では、「ありがとう」の新しい表現形態が次々と生まれています:

- 「あざす」「あざっす」(「ありがとうございます」の縮約形)

- 「あり」(「ありがとう」の省略形)

- 「サンクス」「サンキュー」(英語からの借用)

これらの表現は、親しい間柄や若者同士のカジュアルな会話で使われることが多く、言葉の効率性と親密さを重視した変化と言えます。

日本語の「ありがとう」は相手や場面によって何十種類もの言い方があるんじゃよ。これは日本文化の奥深さを表しておるのぉ

なるほど!私、友達には「あざす」って言うけど、先生には「ありがとうございます」って言うもんね。一つの言葉でもこんなに使い分けがあるなんて、日本語ってすごいの!

「ありがとう」に込められた心理と文化

「ありがとう」という言葉には、単なる感謝以上の意味が込められています。この言葉が持つ心理的効果と文化的背景について探ってみましょう。

「ありがとう」の心理的効果

「ありがとう」を言う側と言われる側、双方に心理的な効果があることが研究で明らかになっています。

言う側の効果:

- ポジティブな感情の増加

- ストレスの軽減

- 幸福感の向上

- 社会的つながりの強化

言われる側の効果:

- 自尊心の向上

- モチベーションの増加

- 親密度の上昇

- 向社会的行動の促進

心理学研究によれば、日常的に「ありがとう」を言う習慣がある人は、そうでない人に比べて全体的な幸福度が高いという結果も出ています。

日本文化における「ありがとう」の特徴

日本文化においては、「ありがとう」は単なる感謝の言葉以上の意味を持ちます。

「すみません」との関係

日本では、「ありがとう」の代わりに「すみません」が使われることがあります。これは、相手に負担をかけたという「申し訳なさ」と「感謝」が混ざった独特の感情表現です。

例えば、道を教えてもらった時に「すみません、ありがとうございます」と言うのは、相手の時間を取らせたことへの謝罪と情報提供への感謝が同時に表現されています。この「感謝と謝罪の融合」は日本文化に特徴的な現象です。

「恩」の概念との関わり

日本文化には「恩」という概念があり、これは受けた好意や助けに対する深い感謝と、それに報いなければならないという義務感を含みます。「ありがとう」という言葉には、しばしばこの「恩」の意識が背景にあります。

「恩を忘れない」「恩を返す」といった表現に見られるように、日本文化では感謝は単なる言葉ではなく、将来的な互恵関係の構築にも関わる重要な概念です。

非言語的な「ありがとう」:お辞儀と贈り物

日本文化では、「ありがとう」という言葉だけでなく、非言語的な感謝表現も重要です。

お辞儀の文化

言葉と同時に頭を下げる「お辞儀」は、日本における最も一般的な非言語的感謝表現です。感謝の深さによって角度が変わり、軽い会釈から深々とした90度のお辞儀まで様々です。

贈り物による感謝

日本では「お礼」として品物を贈る習慣があります。お中元やお歳暮、手土産など、定期的な贈答の習慣は、言葉に頼らない感謝表現の一形態と言えます。

日本人は「ありがとう」と「すみません」を混ぜて使うことがあるけど、これは日本特有の文化なんじゃよ

確かに!友達の家に遊びに行ったとき、おやつをもらって「すみません」って言っちゃうもんね。感謝と申し訳なさが一緒になってるの。日本人ならではの感覚かも!

「ありがとう」の力:科学的検証

「ありがとう」という言葉には、科学的に証明された様々な効果があります。感謝の言葉が私たちの心身に及ぼす影響について見ていきましょう。

感謝表現と健康の関係

複数の研究によると、感謝の気持ちを定期的に表現する人々は、以下のような健康上の利点を享受しているとされています:

- 身体的健康の向上:

- 免疫機能の強化

- 血圧の低下

- 睡眠の質の改善

- 身体的な痛みの軽減

- 精神的健康の向上:

- うつ症状の軽減

- 不安の減少

- ストレスホルモンの減少

- 幸福感の増加

カリフォルニア大学の研究では、毎日「感謝日記」をつけた参加者は、そうでない参加者に比べて、心身の健康状態が有意に向上したことが報告されています。

職場での「ありがとう」の効果

ビジネスシーンにおける「ありがとう」の効果も科学的に検証されています:

- 従業員の生産性が28%向上(Gallup社の調査)

- 職場での幸福度が50%向上(Workhuman社の研究)

- チームの結束力と協力関係の強化

- 離職率の低下

マッキンゼーの調査によれば、上司から定期的に感謝の言葉をかけられる従業員は、そうでない従業員に比べて4倍の生産性を示したという結果も出ています。

脳科学から見た「ありがとう」

感謝の言葉を発する時や受け取る時、脳内では特徴的な活動が見られます:

- 前頭前皮質(思考や意思決定に関わる部位)の活性化

- ドーパミンやセロトニンなど「幸福ホルモン」の分泌増加

- 扁桃体(恐怖や不安を処理する部位)の活動低下

- オキシトシン(「愛情ホルモン」)の分泌促進

fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた研究では、感謝の気持ちを表現している時の脳活動は、深い社会的結合や幸福感に関連する領域と一致することが示されています。

「ありがとう」を言うことは、実際に体や心を健康にする科学的な効果があるんじゃよ

えー!じゃあ「ありがとう」って言うのは、お薬を飲むみたいなものだね。これからもっと積極的に言おうかな。健康にもいいし、みんなも嬉しいなんて、一石二鳥なの!

デジタル時代の「ありがとう」:新しい表現方法

インターネットやスマートフォンの普及により、「ありがとう」の表現方法も大きく変化しています。デジタル時代ならではの感謝表現について見ていきましょう。

SNSにおける「ありがとう」の進化

ソーシャルメディア上では、「ありがとう」の表現が多様化・視覚化されています:

- 絵文字による表現:🙏✨❤️😊 などの絵文字の組み合わせで感謝を表現

- スタンプ・GIF:LINEやTwitterなどで使われる感謝を表すアニメーションスタンプ

- リアクション機能:Facebookの「いいね!」やTwitterの「いいね」など、ワンクリックで感謝を表現

特に若年層では、文字だけの「ありがとう」よりも、絵文字やスタンプを組み合わせた表現が主流になりつつあります。「ありがとう🙏✨」のように、言葉に絵文字を添えることで、より感情が伝わりやすくなっています。

オンラインコミュニケーションでの「ありがとう」の重要性

テキストベースのコミュニケーションでは、表情や声のトーンが伝わらないため、「ありがとう」の明示的な表現がより重要になっています:

- ビジネスメールでの「お忙しい中ご対応いただき、誠にありがとうございます」などの定型文

- チャットやメッセージアプリでの即時の感謝表現

- オンライン会議での言語的・非言語的な感謝表現の組み合わせ

コミュニケーション研究によれば、オンラインでの感謝表現は、対面コミュニケーションよりも頻度が高い傾向があります。これは非言語情報の欠如を補うための適応と考えられています。

バーチャルチップとデジタル感謝経済

最近では、感謝の気持ちをデジタル通貨やポイントなどで表現する新しい形も登場しています:

- YouTubeの「Super Thanks」機能

- Twitterの「Tip Jar」

- クラウドファンディングプラットフォームでの少額寄付

- 企業内のピアボーナスやポイント報酬システム

これらは、「感謝経済」とも呼ばれる新しい経済圏を形成しており、言葉だけでなく具体的な価値と共に感謝を表現する手段として普及しています。

今の若い人たちは、「ありがとう」を絵文字やスタンプで表現することが多いんじゃのお。

うん!私も友達にLINEで「ありがとう🙏✨」って送ることが多いかも。文字だけだと冷たく感じることもあるけど、絵文字をつけると気持ちがもっと伝わる気がするの。でも、おじいちゃんには直接声に出して「ありがとう」って言いたいな💖

子どもへの「ありがとう」教育:感謝の心を育む

子どもたちに「ありがとう」を教えることは、単なるマナー以上の意味があります。感謝の気持ちを表現する習慣は、子どもの情緒発達や社会性の形成に大きく影響します。

感謝の気持ちが育まれる発達段階

子どもの感謝の気持ちは、年齢とともに発達していきます:

- 2〜3歳:模倣として「ありがとう」と言うことを覚える

- 4〜5歳:社会的な期待として「ありがとう」を使い始める

- 6〜7歳:他者の意図や気持ちを理解し始め、真の感謝を感じられるようになる

- 8〜10歳:抽象的な恩恵(教育や機会など)にも感謝できるようになる

- 10歳以降:複雑な状況での感謝や、感謝と他の感情の複合状態を理解できるようになる

心理学者のロバート・エモンズ博士の研究によれば、感謝の気持ちを育むことは、子どもの幸福感、自尊心、レジリエンス(回復力)の形成に重要な役割を果たします。

家庭での「ありがとう」の教え方

家庭は、子どもが初めて感謝の概念を学ぶ場所です:

- モデリング:親自身が「ありがとう」を日常的に使い、模範を示す

- 説明と対話:なぜ感謝することが大切なのか、年齢に応じて説明する

- 感謝の習慣化:食事前の「いただきます」や感謝日記など、日常的な習慣を作る

- 強制ではなく導く:機械的な「ありがとう」ではなく、心からの感謝を促す

日本の教育専門家・汐見稔幸氏は、「強制的に『ありがとう』と言わせるのではなく、感謝される経験を通じて、その心地よさを体験させることが重要」と指摘しています。

学校教育における感謝の教育

日本の学校教育でも、感謝の心を育むことが重視されています:

- 道徳教育における「感謝」の単元

- 給食当番や清掃活動などの当番活動を通じた相互依存の理解

- 「ありがとう」カードの交換など、感謝を表現する活動

- 卒業式や送別会など、感謝を表現する行事

文部科学省の学習指導要領でも、「感謝の気持ちを持って」「人との関わりに感謝し」といった表現が含まれており、感謝の心の育成が教育目標として明記されています。

子どもに「ありがとう」を教えるのは、単なるマナーじゃなくて、心の発達にとても大切なことなんじゃ

なるほど!私が小さい頃、おじいちゃんやおばあちゃんがいつも「ありがとう」って言ってくれたから、自然と言えるようになったのかも。感謝の気持ちって、教わるより感じることが大事なんだね

まとめ:「ありがとう」の過去・現在・未来

私たちが日常的に使う「ありがとう」という言葉は、単なる感謝の表現ではなく、長い歴史と深い文化的背景を持つ言葉であることがわかりました。

「ありがとう」の歴史的変遷

「有り難し」(存在することが難しい、珍しい)という原義から始まり、平安時代には既に感謝の意味合いを持ち始めました。江戸時代になって口語的な「ありがとう」が定着し、現代では様々な形態で使われています。

時代とともに形は変わっても、人と人とのつながりや相手への感謝の気持ちを表すという本質は変わらず、日本文化の中で大切に受け継がれてきました。

現代社会における「ありがとう」の意義

科学的研究により、「ありがとう」を言うことには、心身の健康促進、人間関係の強化、職場の生産性向上など、様々な効果があることが明らかになっています。

また、デジタル時代の到来により、絵文字やスタンプ、バーチャルチップなど、「ありがとう」の新しい表現方法も生まれ、感謝の表現方法は多様化しています。言葉だけでなく、視覚的・経済的な要素を含む総合的な感謝表現へと進化しているのです。

言語学者の金田一秀穂氏は「言葉は社会の鏡である」と述べていますが、「ありがとう」の変化は、私たちの社会や価値観の変化を映し出しているとも言えるでしょう。

未来に向けての「ありがとう」

AI技術や自動翻訳の発展により、言語の壁を超えた「ありがとう」の交換が容易になりつつあります。グローバル化が進む世界では、異なる文化的背景を持つ「ありがとう」の表現が交わり、新たな感謝表現の形が生まれる可能性もあります。

また、テクノロジーの発展により、言葉だけでなく、生体情報や脳波などを通じた感謝の伝達も研究されています。未来の「ありがとう」は、より直接的に、より豊かに相手に伝わるものになるかもしれません。

しかし、どれほど形が変わっても、「ありがとう」の本質—相手への感謝と尊重の気持ち—は変わらないでしょう。むしろ、複雑化する社会の中で、シンプルな「ありがとう」の価値はますます高まっていくのではないでしょうか。

「ありがとう」を大切にする心

最後に、「ありがとう」という言葉は、私たちが他者とつながり、共に生きていくための重要な架け橋であることを忘れてはならないでしょう。

日々の生活の中で、意識的に「ありがとう」を伝えることは、自分自身の幸福感を高めるだけでなく、周囲の人々との絆を深め、より豊かな社会を築く一歩となります。

原義に立ち返れば、「ありがとう」は「あなたの存在や行為は貴重で珍しい」という深い敬意を表す言葉です。この意味を心に留めながら「ありがとう」を伝えることで、言葉はより一層力を持ち、心に響くものとなるでしょう。

「ありがとう」という言葉は、過去から未来へと形を変えながらも、人と人をつなぐ大切な言葉として残り続けるんじゃろう

うん!「ありがとう」の歴史を知って、今までよりももっと大切に使いたくなったの。おじいちゃん、今日はこんな素敵なお話をしてくれて、本当にありがとう!

コメント