「晴れているのに雨が降る——その不思議な瞬間、狐の花嫁が山から里へと向かう神秘の行列が見えるかもしれません。」

こんにちは!中学生のやよいです。今日は、日本の不思議な言い伝えの中でも特に魅力的な「狐の嫁入り」について、おじいちゃんと一緒に掘り下げていきたいと思います。晴れた空から突然降り出す雨——そんな不思議な現象を表す言葉の裏には、日本人の自然観や信仰、そして狐という生き物への複雑な感情が詰まっています。この記事では、古くから伝わる狐の嫁入りの伝承から現代のポップカルチャーでの描かれ方まで、時代を超えて愛され続けるこの不思議な物語の全貌に迫ります!

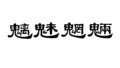

狐の嫁入りとは何か?

みなさんは「狐の嫁入り」という言葉を聞いたことがありますか?晴れているのに雨が降る現象を表す不思議な表現で、日本の民間伝承の中でも特に有名なものの一つです。この言葉が持つ魅力と謎に満ちた世界を探検していきましょう。

狐の嫁入りの意味と文化的背景

「狐の嫁入り」とは、太陽が出ているのに雨が降るという、一見矛盾した気象現象を表す言葉です。晴れ間に降る雨、いわゆる「日照り雨」のことをこう呼びます。この現象は全国各地で様々な呼び名があるのですが、なぜ「狐の嫁入り」と呼ばれるようになったのでしょうか。

日本では古くから、狐は不思議な力を持つ生き物として信仰されてきました。変化の術を使い、人をだます生き物として恐れられる一方で、稲荷神の使いとして豊穣や商売繁盛をもたらす神聖な存在でもありました。そんな二面性を持つ狐が、人目につかないように嫁入りの儀式を行うときこそ、晴れているのに雨が降るという不思議な現象が起こると考えられていたのです。

おじいちゃん、でもなんで狐の嫁入りが雨と関係するの?

それはね、やよい。狐は神秘的な生き物だから、その大切な儀式を人間に見られたくない。だから晴れているのに雨を降らせて、視界を遮るとされているんじゃ

あるいは、嫁入り行列が華やかすぎて太陽が照っているのに、花嫁が涙を流すから雨になるという説もあるんじゃ

この言い伝えには、私たちの祖先が不思議な自然現象を理解しようとした知恵と想像力が詰まっています。科学的な説明のなかった時代に、人々は身近な動物や信仰と結びつけて世界を理解しようとしていたのですね。

雨と狐の嫁入りの由来

「狐の嫁入り」という表現の起源については、いくつかの説があります。最も広く信じられているのは、狐の嫁入り行列を人間に見られないようにするために、狐が晴れた日に雨を降らせるという説です。

民間伝承では、狐の嫁入りの行列は赤い着物に身を包んだ花嫁を中心に、提灯や鼓を持った多くの狐たちが山から里へと向かう様子として描かれています。このような華やかな行列が実際に目撃されたという言い伝えが各地に残っていますが、それを直接見た人は不幸になるとも言われていました。

おじいちゃん、昔の人は本当に狐の嫁入り行列を見たと思っているの?

実際に見たと信じていた人もいただろうね。霧や靄の中に浮かぶ提灯の明かりや、遠くから聞こえる太鼓の音。夕暮れ時の山道で何かを見間違えることはあったかもしれんのぅ

でも、それ以上に大切なのは、そういう物語を通じて人々が自然と共存する知恵を伝えてきたことなんじゃ

また、日照り雨のときに虹が出ることが多いことから、虹を狐の嫁入りの道と考えた説もあります。七色に輝く虹は、狐の嫁入り行列の華やかさを象徴しているとも言えるでしょう。

地域によっては、狐ではなく「天狗の嫁入り」「猿の嫁入り」と呼ぶところもあり、日本各地で微妙に異なるバリエーションがあることも興味深いところです。こうした表現の違いからも、日本の地域ごとの文化の多様性を感じることができますね。

狐の嫁入りの伝承は、単なる天気の説明以上に、日本人の自然観や動物への畏敬の念を映し出す鏡のようなものなのです。自然現象と民間信仰が織りなす不思議な世界観に、今でも多くの人が魅了されています。皆さんも晴れた日に突然雨が降ってきたら、ちょっと立ち止まって空を見上げてみてください。もしかしたら、狐の嫁入り行列の気配を感じられるかもしれませんよ。

次は、この「狐の嫁入り」がどのように日本各地で伝えられてきたのか、その伝承と歴史についてさらに詳しく見ていきましょう。

狐の嫁入りにまつわる伝承と歴史

狐の嫁入りという不思議な現象は、日本全国に広がっている伝承です。しかし、その語られ方や細部には地域ごとの特色があります。ここでは、歴史的な背景と各地の言い伝えを紐解いていきましょう。

伝承の歴史とその背景

狐の嫁入りの伝承がいつ頃から日本で語られるようになったのか、正確な起源を特定することは難しいのですが、少なくとも江戸時代には広く知られていたと考えられています。江戸時代の随筆や絵画に描かれた狐の嫁入りの様子からは、当時の人々の想像力と信仰心を垣間見ることができます。

おじいちゃん、狐の嫁入りが描かれた昔の絵って残っているの?

そうだね、葛飾北斎の『北斎漫画』や歌川国芳の浮世絵などに、狐の嫁入り行列を描いたものがあるんじゃ。赤い着物を着た花嫁を中心に、提灯を持った狐たちが行列を作る様子が生き生きと描かれているんじゃ

江戸時代の人々にとって、これは空想上のものというよりも、実際にあり得る神秘的な出来事として受け止められていたんじゃろう

狐の嫁入りの伝承が広まった背景には、日本の狐信仰の存在が大きく影響しています。古くから日本では、狐は稲荷神の使いとして農業の守護神であると同時に、変化の術を使う神秘的な生き物として両義的な存在でした。

稲荷信仰は奈良時代に始まったとされ、特に農業や商業の繁栄と結びついて全国に広がりました。稲荷神社の多くには狐の像が祀られ、その神聖な使いとしての狐のイメージが定着していきました。一方で、民間伝承には人を化かす狐の話も多く、この二面性が狐の嫁入りという神秘的な物語を生み出す土壌となったのです。

狐の嫁入りの伝承は、単なる迷信ではなく、日本人の自然観や霊的な世界への感性を表現する文化的な表象として捉えることができます。人知を超えた存在への畏怖と共感、そして自然現象を擬人化して理解しようとする姿勢が、この美しい伝承を育んできたのです。

日本各地に伝わる言い伝え

狐の嫁入りの伝承は日本全国に広がっていますが、地域によってその内容には興味深い違いがあります。北海道から九州まで、各地の言い伝えを見ていきましょう。

東北地方では、狐の嫁入り行列を見ると不幸になるという言い伝えが強く残っています。特に青森県では、狐の嫁入りを目撃した人は「タタリ」を受けるとされ、それを防ぐために茶碗を頭に乗せるという風習があったそうです。

やよい、おじいちゃんが子どもの頃、おばあちゃんから聞いた話だけど、日照り雨が降ると『狐の嫁入りだから見ちゃダメ』って言われたもんじゃ

えー、本当に見たらバチが当たるの?

そうじゃないと思うがのぉ。でも、見てはいけないものを見てしまったという罪悪感や不安が、実際の不幸を引き寄せるという心理もあったのかもしれんのぉ

また、昔の人は自然現象に対して畏敬の念を持っていたから、そういう教えも込められていたんじゃろう

関東地方、特に東京周辺では、狐の嫁入りを「天狗の嫁入り」と呼ぶ地域もあります。これは、江戸時代に狐よりも天狗の伝承が強かった地域があったためと考えられています。天狗もまた、山の神の使いとして恐れられ、尊敬される存在でした。

中部地方、特に長野県や新潟県の山間部では、狐火(きつねび)と呼ばれる怪しい明かりが狐の嫁入り行列の提灯だとする言い伝えがあります。山道で夜に見える不思議な光の正体は、科学的には蛍や燐光による自然現象と考えられていますが、昔の人々はこれを狐の嫁入りの証拠と信じていました。

関西地方では、狐の嫁入りに出会ったときの対処法として「かまどの灰を頭にかぶる」という風習があったそうです。これは狐の嫁入りを見てしまった罪を清めるための行為と考えられています。

おじいちゃん、関西ではどんな言い伝えがあるの?私たちが住んでいる地域だから気になるの!

そうだね、関西では狐の嫁入りを『きつね日和』とも呼んだりするんじゃよ。特に京都の伏見稲荷大社周辺では、狐は神聖な存在として大切にされてきたんじゃ

だから嫁入りも、恐れるというより祝福する気持ちで見られていたという側面もあるかもしれんのぉ

九州地方では「猿の嫁入り」と呼ばれる地域もあります。特に宮崎県や鹿児島県の一部では、山に猿が多かったことから、このような表現が生まれたとされています。

これらの地域差は、その土地の自然環境や歴史的背景、主に信仰されていた動物の違いによるものでしょう。しかし、共通しているのは「見えないはずのものが見える瞬間」という神秘性と、人間と自然界の境界が曖昧になる瞬間への畏怖の念です。

日本各地に残る多様な狐の嫁入りの伝承は、私たちの先祖が自然をどのように理解し、共存していたかを知る貴重な文化遺産といえるでしょう。地域ごとの違いを知ることで、日本文化の豊かな多様性も感じることができますね。

狐の嫁入りの伝承は、単なる迷信や言い伝えではなく、日本人の自然観や精神文化を映し出す鏡のようなものです。今でも私たちの中に息づくこの感性は、現代社会においても大切にしたい文化的遺産なのではないでしょうか。

では次に、狐の嫁入りと日本の伝統的な信仰との関わりについてさらに深く掘り下げていきましょう。

狐の嫁入りと日本の信仰

狐の嫁入りの伝承は、日本の伝統的な信仰と深く結びついています。民話としての側面と、宗教的・神話的な意味合いの両方から、この不思議な現象を探っていきましょう。

民話としての狐の嫁入りの解説

民話としての狐の嫁入りは、日本各地で様々なバリエーションが語り継がれてきました。基本的なストーリーは共通していますが、地域ごとに興味深い細部の違いがあります。典型的な物語を見ていきましょう。

最も一般的な狐の嫁入りの物語では、山里に住む若者が夕暮れ時に山道を歩いていると、遠くから笛や太鼓の音が聞こえてきます。不思議に思って音の方向を見ると、赤い着物を着た花嫁を中心に、提灯を持った行列が近づいてきます。しかし、よく見ると参列者は全て狐の姿をしていたのです。

おじいちゃん、狐の嫁入り行列を実際に見た人っているの?

伝承としては『見た』という話は各地にあるんじゃ。例えば、明治時代の民俗学者・柳田國男の『遠野物語』にも、狐の嫁入りを目撃したという話が収録されているんじゃよ

ただ、霧や靄の中で見間違えたり、灯籠流しなどの行事を遠くから見て勘違いしたりしたケースもあるじゃろう

物語の多くでは、行列を見た人間は災いに遭うとされています。これは神聖なものを覗き見た罰という意味合いがあります。しかし、中には行列を見ても礼儀正しく振る舞ったために、逆に狐から感謝され、福をもたらされたという話もあります。

また、興味深いのは狐の嫁入りの花嫁の正体についての伝承です。ある地域では、花嫁は人間の娘で、狐に攫われて嫁にされたと語られています。別の地域では、花嫁は人間に化けた美しい狐の娘で、別の狐の家に嫁ぐところだったと伝えられています。

やよい、実は昔の人々にとって、狐は人間社会を映す鏡のような存在だったんじゃ。彼らも家族を作り、結婚式を挙げる——そんな姿を想像することで、異質な存在への理解や共感を深めていたのかもしれんのぅ

なるほど!だから嫁入りという、人間と同じような行事をしているところを見るんだね

こうした民話は、自然と人間の共存や、見えない世界への敬意を教える教訓話としての役割も果たしていました。子どもたちに「自然を大切にしなさい」「見てはいけないものを見ようとしてはいけない」といった教えを伝える手段として機能していたのです。

信仰と神話としての側面

狐の嫁入りの伝承は、民話としてだけでなく、日本の伝統的な神道や仏教の信仰とも深く結びついています。特に重要なのが、稲荷信仰との関連です。

稲荷神は本来、稲の神様として農業の守護神でしたが、次第に商売繁盛や家内安全など様々な福をもたらす神様として広く信仰されるようになりました。そして稲荷神の使いとされたのが狐だったのです。全国に約3万社あるとされる稲荷神社には、必ずと言っていいほど狐の像が祀られています。

おじいちゃん、狐はどうして稲荷神の使いになったの?

それには諸説あるんじゃ。一つには、狐がネズミを捕るので、稲を守ってくれる存在として感謝されていたという説があるんじゃ

また、稲穂の色が狐の毛並みに似ていることから結びついたという説もあるのぅ。いずれにしても、古くから日本人は狐に特別な力があると信じていたんじゃ

日本の狐信仰は、中国の狐信仰の影響も受けています。中国では古くから狐は神秘的な力を持つ生き物とされ、特に白狐は神聖な存在として崇められていました。こうした信仰が遣唐使などを通じて日本に伝わり、土着の信仰と融合して独自の発展を遂げたと考えられています。

狐の嫁入りの「見てはいけない」という禁忌も、神聖なものを凡人が直視してはならないという宗教的な観念と結びついています。これは日本の神話にも見られる要素で、例えばイザナギがイザナミの姿を見てはならないという禁忌を破ったことで不幸が生じるという物語とも通じるものがあります。

さらに、狐が持つとされる変化の能力は、変身譚という普遍的な神話モチーフとも関連しています。世界中の神話や民話には、動物が人間に変身したり、人間が動物に変身したりする物語が数多く存在します。日本では狐だけでなく、タヌキやムジナなども変身能力を持つとされていました。

でも、なぜ特に『嫁入り』なんだろう?

嫁入りは人生の大きな節目だからね。神聖で厳かな儀式であり、家と家をつなぐ重要な出来事だったんじゃ。だからこそ、狐たちも大切にしていたと想像されたんだろう。また、赤い嫁入り衣装と狐の赤い色の連想もあったかもしれんのぅ

狐の嫁入りの伝承は、自然現象の説明であると同時に、見えない世界への畏敬の念や、人間と自然の境界に対する意識を表現するものでもあります。科学的な説明がなかった時代に、人々は身近な信仰や神話を通じて世界を理解しようとしていたのです。

日本の伝統的な信仰において、狐は恐れられると同時に敬われる存在でした。この二面性こそが、狐の嫁入りという伝承の魅力的な謎を形作っているのかもしれません。晴れているのに雨が降るという不思議な現象に、私たちの祖先は神秘的な物語を見出したのです。

狐の嫁入りの伝承は、単なる迷信ではなく、日本人の自然観や霊的世界への感性が凝縮された文化遺産と言えるでしょう。私たちは今でも、この伝承を通じて先人たちの想像力と信仰心に触れることができるのです。

次は、この伝統的な狐の嫁入りの物語が、現代の文化やメディアにどのように影響を与えているのかを見ていきましょう。

現代にも影響を与える狐の嫁入り

古くから語り継がれてきた狐の嫁入りの伝承は、現代の日本文化にも様々な形で影響を与え続けています。伝統的な民話がどのように現代的に解釈され、表現されているのか見ていきましょう。

現代文化における狐の嫁入り

現代の日本文化において、狐の嫁入りはさまざまな形で登場します。古い言い伝えでありながら、今でも私たちの日常会話や文学、芸術の中に生き続けているのです。

まず、「狐の嫁入り」という言葉自体が、今でも日常会話の中で使われています。晴れているのに雨が降る現象を見かけると、「あ、狐の嫁入りだね」と言う人は少なくありません。この表現は、気象現象を科学的に理解できる現代においても、詩的で魅力的な言い回しとして愛されているのです。

おじいちゃん、私も学校で『あっ、狐の嫁入りだ!』って友達と言ったことあるよ。でも本当の意味は知らなかった

そうじゃろう。言葉だけが残って、元々の伝承の細かいところは知らない人も増えているんじゃ。でも、そうやって言葉として残っていること自体、この伝承の力強さを示しているんじゃ

現代文学においても、狐の嫁入りのモチーフは繰り返し登場します。例えば、芥川龍之介の『藪の中』には、狐火に化かされる描写があり、安部公房の『砂の女』にも超自然的な現象として日照り雨が象徴的に描かれています。また、村上春樹の作品にも狐や不思議な現象が頻繁に登場し、現代的な文脈で再解釈されています。

現代美術の分野でも、狐の嫁入りをテーマにした作品が数多く生み出されています。画家の東山魁夷は『狐の嫁入り』という作品を残していますし、現代の若手アーティストたちの間でも、伝統と現代の融合としてこのモチーフを取り入れる動きがあります。

さらに、観光資源としても狐の嫁入りは活用されています。京都の伏見稲荷大社や宮城県の鎌倉天狗の森公園など、狐や天狗にまつわる伝説のある観光地では、狐の嫁入り行列の再現イベントが行われることもあります。赤い着物を着た花嫁役と提灯を持った行列が、観光客の目を楽しませています。

やよい、去年の夏休みに行った伏見稲荷大社でも、狐の像がたくさんあったじゃろう。あれも全部稲荷信仰とつながっているんじゃ

確かに!千本鳥居の下に並んでいた狐の像、かわいかったな。でも、神様の使いなんだから大切にしないとなの

こうした現代的な解釈や活用を通じて、狐の嫁入りの伝承は新たな意味や価値を獲得しています。科学的な世界観が支配的な現代においても、私たちは依然として神秘や不思議を求め、古い伝承の中にロマンを見出しているのです。

アニメやフィクションでの登場

現代のポップカルチャー、特にアニメや漫画、ゲームなどのフィクション作品では、狐の嫁入りのモチーフが頻繁に取り上げられています。日本の伝統的な民話や伝承は、クリエイターたちにとって豊かな創作の源泉となっているのです。

例えば、宮崎駿監督の『となりのトトロ』には、雨の中を傘をさして歩く主人公たちの前に、見えない存在が傘をさして通り過ぎるシーンがあります。これは狐の嫁入りを連想させる場面として、多くのファンに愛されています。

「おじいちゃん、『となりのトトロ』のあのシーン、何か通り過ぎてるって感じがして不思議だったよね」

「そうだね。あれは直接的には描かれていないけど、日本人なら『狐の嫁入り』を思い浮かべるような演出になっている。宮崎駿監督は日本の伝統的な民話や信仰をうまく取り入れて、独自の世界観を作り上げているんだよ」

また、『夏目友人帳』や『妖怪ウォッチ』、『うたわれるもの』など、妖怪や民間伝承をテーマにした作品では、狐の嫁入りの行列が直接的に描かれることもあります。これらの作品では、伝統的な要素を現代的なビジュアルやストーリーテリングで再解釈し、新しい世代に伝えています。

ゲームの世界でも、『大神』や『天穂のサクナヒメ』など、日本の神話や民話をモチーフにした作品が人気を集めています。こうした作品の中では、狐は重要なキャラクターとして登場することが多く、その神秘的な力や二面性が物語の重要な要素となっています。

最近では、VTuber(バーチャルYouTuber)の中にも、狐をモチーフにしたキャラクターが人気を集めています。白上フブキや狐坂めぐるといったVTuberたちは、現代のデジタル文化の中で狐の伝承を新たな形で継承しているとも言えるでしょう。

やよい、おじいちゃんの若い頃は想像もできなかったんじゃが、インターネットやSNSの時代になって、古い伝承が新しい形で広がっているんじゃ

確かに!私の友達も狐耳のキャラクターが好きな子が多いの。でも、元になっている伝承や意味を知らない人も多いかも…

このように、狐の嫁入りをはじめとする日本の伝統的な伝承は、現代のポップカルチャーを通じて新たな命を吹き込まれています。時に原型から変化しながらも、その神秘性や不思議さの本質は失われることなく、世代を超えて受け継がれているのです。

特に海外でも人気の高い日本のアニメや漫画を通じて、狐の嫁入りのような日本独自の文化的モチーフは世界中に広がっています。「アニメ聖地巡礼」として日本を訪れる外国人観光客の中には、こうした伝統的な民話や信仰に興味を持ち、稲荷神社を訪れる人も少なくありません。

おじいちゃん、私たちが当たり前に知ってる狐の嫁入りも、外国の人には新鮮に感じるんだね

そうじゃのぅ。日本文化の魅力が海外で評価されているのは嬉しいことだよ。私たち自身も、改めて自分たちの文化の奥深さを見直すきっかけになるんじゃないかな

ポップカルチャーでの表現を通じて、若い世代も日本の伝統文化に触れる機会が増えています。時に簡略化されたり、創作的なアレンジが加えられたりすることもありますが、それが入り口となって本格的に伝統文化に興味を持つ若者も増えているのです。

現代のフィクション作品における狐の嫁入りの描写は、単なる古い伝承の引用ではなく、現代的な解釈や新たな象徴性を付与されることも多いです。例えば、異世界と現実世界の境界を表す象徴として使われたり、失われつつある伝統への郷愁を表現するモチーフとして描かれたりします。

狐の嫁入りの伝承が現代文化の中で生き続けているのは、その物語が持つ普遍的な魅力があるからでしょう。見えるものと見えないものの境界、自然と人間の関係、神秘への畏敬の念——これらのテーマは、時代や文化を超えて人々の心に響くものなのです。

現代社会における狐の嫁入りの表現は、古い伝承と新しい創造性が出会う場所であり、日本文化の連続性と変容を映し出す鏡でもあります。科学的な世界観が広まった現代においても、私たちの心の中には依然として不思議や神秘を求める気持ちがあるのかもしれません。

古くから語り継がれてきた狐の嫁入りの物語は、今もなお私たちの文化や想像力を豊かにしてくれる大切な遺産なのです。ポップカルチャーを通じて新たな形で表現されることで、この伝承はこれからも生き続けていくことでしょう。

次は、狐の嫁入りが表す自然現象そのものと、その象徴的な意味について掘り下げていきましょう。自然と人間の関係性を考える上で、この伝承が持つ意味を探っていきます。

自然現象と狐の嫁入りの象徴

狐の嫁入りの伝承は、自然現象を人間の想像力で彩った素晴らしい例です。ここでは、この言葉が指す気象現象とその背後にある象徴性について探っていきましょう。

自然現象としての認識

「狐の嫁入り」とは、本来、晴れているのに雨が降るという気象現象を指します。気象学的には「日照り雨」または「天気雨」と呼ばれるこの現象は、科学的にはどのように説明されるのでしょうか。

日照り雨が起こる主な理由は、雲の動きと太陽の位置関係にあります。空の一部に雨雲があり、そこから雨が降っていても、他の部分に雲がなければ太陽の光が届きます。また、風によって雨雲が流れてきても、まだ太陽が見える位置にあれば、晴れていながら雨が降るように見えるのです。

「おじいちゃん、晴れてるのに雨が降るのって、実は珍しくないよね?」

「そうだね、やよい。特に夏の雷雨や、前線が通過するときなどによく見られる現象だよ。でも、科学的な説明があっても、晴れた空から雨が降るという光景には何か神秘的なものを感じてしまうんだ。それが『狐の嫁入り』という美しい表現を生んだんだろうね」

日照り雨は世界中で見られる現象で、各地で様々な呼び方があります。例えば英語では”sunshower“(太陽のシャワー)と呼ばれ、フランスでは”mariage du diable“(悪魔の結婚)、ロシアでは”грибной дождь“(キノコの雨)と表現されています。世界各地で動物や超自然的な存在と結びつけられているのは興味深いことです。

日本では、狐の嫁入りに関連して、しばしば虹も重要な要素として描かれます。日照り雨の時には、太陽の光と雨滴が作用して虹が現れやすくなります。虹は古くから神秘的な存在として扱われ、神の架け橋や異世界への道など、様々な象徴とされてきました。狐の嫁入り行列が虹の上を歩くという伝承もあり、自然現象と民間信仰が美しく融合しています。

気象学が発達した現代では、日照り雨の仕組みは科学的に解明されていますが、それでもなお「狐の嫁入り」という言葉には特別な魅力があります。単なる気象用語ではなく、そこには日本人の自然観や美意識、想像力が凝縮されているのです。

また、日照り雨が多い初夏から夏にかけては、農作物の生育にとって重要な時期でもあります。農耕民族であった日本人にとって、この時期の雨は恵みであり、それを狐という神聖な動物と結びつけたことには、自然への感謝の念も込められていたのかもしれません。

やよい、昔の人は天気予報もなかったから、自然の変化をよく観察していたんじゃ。そして、その変化に意味を見出そうとしていたんじゃ。それが『狐の嫁入り』のような表現を生んだんじゃろう

なるほど!科学で説明できなくても、自分たちなりの解釈で世界を理解しようとしていたんだね

科学的な説明と民間伝承は、必ずしも対立するものではありません。むしろ、自然現象への異なるアプローチと言えるでしょう。一方は客観的・分析的、もう一方は主観的・象徴的です。どちらも私たちの世界理解を豊かにしてくれる大切な視点なのです。

昔話や風習に見られる象徴性

狐の嫁入りの伝承には、単なる自然現象の説明を超えた象徴的な意味が込められています。この物語が日本の文化の中でどのような象徴性を持っているのか、探っていきましょう。

まず、狐の嫁入りは「見えるものと見えないものの境界」を象徴しています。晴れと雨という相反する現象が同時に起こる不思議な瞬間に、普段は見えない別世界の存在が垣間見えるという発想には、日本人の「この世とあの世」に対する独特の感覚が反映されています。

おじいちゃん、『この世とあの世』って、どういうこと?

日本の伝統的な世界観では、この世とあの世は完全に分かれているわけじゃないんじゃ。特定の時間や場所では、その境界が薄くなると考えられていたんじゃ。夕暮れ時や暁、あるいは山や川といった場所は、そういう境界の象徴だったんじゃよ

狐の嫁入りの多くの伝承が「夕暮れ時」に起こるとされているのも、この「境界の時間」という観念と関連しています。夕暮れは昼と夜の境目であり、神秘的なものが現れやすい時間帯とされていました。

また、狐の嫁入りには「秘密の儀式」という象徴性もあります。人間に見られてはならない神聖な儀式が、特別な状況下で垣間見えるという設定には、禁忌を破ることへの恐れと好奇心が混ざり合っています。これは日本の多くの民話に見られるモチーフで、例えば「浦島太郎」の玉手箱や「かぐや姫」の月の使いなど、人間には関わるべきでない神秘的な領域という題材が繰り返し登場します。

狐の嫁入りの伝承には、「自然への畏敬の念」も表れています。日本の伝統的な自然観では、自然は単なる資源や風景ではなく、霊的な存在や神々が宿る場所でした。狐のような動物に神聖な力を見出し、その行動に意味を見出す姿勢には、自然と共生してきた日本人の世界観が反映されています。

人間も自然の一部であり、自然には人知を超えた力がある——そういう考え方が、狐の嫁入りの伝承の背景にあるんだね

その通り。今の時代、私たちは科学で多くのことを説明できるようになったんじゃ。でも、自然を敬う気持ちは大切にしたいものじゃ。それが日本文化の良さでもあるんじゃからのぉ

さらに、狐の嫁入りには「縁結び」や「異なる世界の結合」という象徴性もあります。嫁入りという人生の大きな節目が物語の中心にあることで、家と家の結びつき、あるいは異なる世界同士の結びつきという意味合いが生まれます。日本文化において、婚姻は単なる個人同士の結びつきではなく、家と家、共同体と共同体の結びつきでもありました。

狐の嫁入りの物語は、このように様々な象徴性を持ち、日本人の世界観や価値観を映し出す鏡となっています。科学では説明しきれない不思議な現象に物語を見出し、そこに意味を付与する——そんな人間の創造力と想像力の豊かさを教えてくれる伝承なのです。

やよい、昔の人は自然現象を単なる物理的な出来事としてではなく、意味のある物語として捉えていたんじゃ。それが『狐の嫁入り』のような美しい伝承を生み出したんじゃな

私たちも、ときどき科学的な説明を超えて、物事の意味や物語を考えてみるのも大切なことかもしれないの

狐の嫁入りの伝承は、日本文化の奥深さと豊かさを示す貴重な文化遺産です。その象徴性を理解することで、私たちは先人たちの知恵や感性に触れ、現代の生活においても新たな視点を得ることができるでしょう。

狐の嫁入りの不思議な世界は、科学的な説明を超えて、私たちの想像力を刺激し続けています。今でも晴れた空から雨が降るとき、ふと空を見上げて「今、どこかで狐の嫁入り行列が通っているのかな」と想像してしまうのは、この伝承が持つ永続的な魅力の証でしょう。

次の章では、これまでの内容を総括し、狐の嫁入りという伝承が現代の私たちに与えるメッセージについて考えていきましょう。

狐の嫁入りが今に伝えるメッセージ

これまで見てきたように、狐の嫁入りの伝承は単なる天気の言い伝えを超えて、日本文化の様々な側面を映し出しています。最後に、この古くからの伝承が現代の私たちに何を伝えているのかを考えてみましょう。

伝統文化の継承と現代的解釈

狐の嫁入りの伝承は、数百年にわたって語り継がれてきました。その過程で時代とともに意味合いや解釈は変化しながらも、日本文化の中に脈々と生き続けています。このような伝統文化の継承は、現代社会においてどのような意義を持つのでしょうか。

まず、伝統文化はアイデンティティの源泉です。グローバル化が進む現代において、自分たちのルーツや文化的背景を知ることは、ますます重要になっています。狐の嫁入りのような伝承は、日本人が長い歴史の中でどのように自然や超自然的なものを理解してきたかを教えてくれます。

おじいちゃん、でも今の若い人たちは、こういう昔の言い伝えをあまり知らないかもしれないよね

そうかもしれんのぉ。だからこそ、こうして話し合って記録に残すことが大切なんじゃ。文化は継承されてこそ生きるものじゃからのぉ。ただ、単に古いものをそのまま受け継ぐだけでなく、現代の視点で新たな意味を見出していくことも必要じゃろう

伝統文化の継承において重要なのは、過去を単に懐かしむだけでなく、現代の文脈で再解釈し、新たな価値を見出すことです。狐の嫁入りの伝承も、単なる古い迷信として捉えるのではなく、そこに込められた自然観や世界観、美意識などを現代的な視点で読み解くことで、新たな魅力が見えてきます。

例えば、狐の嫁入りに込められた「見えるものと見えないものの境界」という観念は、現代社会においても示唆に富んでいます。科学技術が発達し、多くのことが解明された現代でも、私たちの知識や理解には限界があります。目に見えないものの存在を想像し、畏敬の念を持つという姿勢は、自然環境や異文化との共存においても重要な視点ではないでしょうか。

また、伝統文化は創造性の源泉でもあります。現代のクリエイターたちが狐の嫁入りのモチーフを取り入れて新たな作品を生み出しているように、伝統は固定された過去ではなく、新たな創造へとつながる豊かな土壌なのです。

やよい、おじいちゃんが思うに、伝統文化の本当の継承とは、形だけを真似ることじゃなくて、その精神や本質を理解して、現代に活かしていくことなんじゃろう

なるほど!だから、アニメや漫画で狐の嫁入りが新しい形で描かれることも、伝統の継承の一つなの

そうした意味では、この記事を通じて狐の嫁入りの伝承について学び、考えることも、伝統文化の継承と現代的解釈の一部と言えるでしょう。大切なのは、好奇心と敬意を持って先人たちの知恵に向き合い、そこから今の時代に活かせるものを見つけ出す姿勢なのです。

自然と人間の関係性を考える

狐の嫁入りの伝承は、自然と人間の関係性についても深い洞察を与えてくれます。この伝承が形作られた時代の人々は、自然をどのように捉えていたのでしょうか。そして、それは現代の私たちに何を教えてくれるのでしょうか。

古来の日本人にとって、自然は畏怖の対象であると同時に、共に生きる存在でもありました。山や川、動植物には神や霊が宿るというアニミズム的な世界観が広く共有されていました。狐の嫁入りの伝承にも、こうした自然観が色濃く反映されています。

おじいちゃん、昔の人は自然を怖がっていたの?

怖がっていたというより、敬っていたんだじゃろう。自然には人間の力では抗えない大きな力があることを知っていたんじゃ。

でも同時に、自然の恵みなしには生きていけないことも分かっていたんじゃ。だから、畏怖と感謝の気持ちを持って自然と向き合っていたんじゃろう

現代社会では、科学技術の発達により自然を制御できるという錯覚に陥りがちです。しかし、地球温暖化や生物多様性の喪失など、様々な環境問題に直面する中で、自然との共生という視点の重要性が再認識されています。

狐の嫁入りの伝承に見られる「人間には見えない世界」への想像力は、自然の神秘性や複雑性を認め、人間の理解や制御を超えたものとして自然を尊重する姿勢につながります。こうした視点は、現代の環境倫理にも通じるものがあるのではないでしょうか。

また、狐という動物を神聖視し、人間に似た社会や文化を持つ存在として想像していた点も興味深いものです。これは単なる擬人化ではなく、人間以外の生き物にも固有の生活や価値があることを認める視点とも言えます。

やよい、今の時代、私たちは便利さを追求するあまり、自然との繋がりを忘れがちだじゃのお。でも、『狐の嫁入り』のような伝承は、自然の中に神秘や物語を見出す感性を教えてくれるんじゃ。それは、自然を大切にする心につながるんじゃろう

確かに!科学で説明できることが増えても、自然の不思議さや美しさに感動する気持ちは大切にしたいね

現代の環境問題に対処するためには、科学的知識や技術だけでなく、自然への敬意や畏怖の念、そして自然と共生する知恵も必要です。狐の嫁入りのような伝統的な伝承は、そうした感性や知恵の源泉として、今もなお私たちに貴重な示唆を与えてくれるのです。

自然現象を単なる物理的事象としてだけでなく、意味や物語を持ったものとして捉える視点は、現代の私たちが失いつつある大切な感性かもしれません。狐の嫁入りの伝承を通じて、そうした感性を取り戻すきっかけになれば、この古い物語はまた新たな命を吹き込まれることになるでしょう。

まとめ:狐の嫁入りの不思議と魅力

これまで見てきたように、「狐の嫁入り」という一見シンプルな言葉の背後には、日本文化の様々な側面が織り込まれています。晴れているのに雨が降るという気象現象から生まれたこの言葉は、民間信仰、伝統的な自然観、物語文化など、多層的な意味を持っています。

まず、狐の嫁入りは日本の民間信仰の豊かさを示しています。狐を神聖な存在として崇め、その行動に意味を見出す姿勢には、自然と共生してきた日本人の世界観が反映されています。稲荷信仰や農耕文化との結びつきも、この伝承の重要な側面です。

次に、狐の嫁入りは自然現象の詩的表現としても魅力的です。科学的な説明ではなく、神秘的な物語によって自然を理解しようとする姿勢には、日本人特有の美意識や感性が表れています。「晴れた空から降る雨」という現象を「狐の嫁入り」と表現する言葉の豊かさは、日本文化の宝とも言えるでしょう。

さらに、狐の嫁入りの伝承は世代を超えた文化の継承の例でもあります。古くから語り継がれてきたこの言葉は、現代の文学やアニメ、ゲームなどにも影響を与え続けています。形を変えながらも、その本質的な魅力は失われることなく、新たな世代に伝えられているのです。

おじいちゃん、今日は『狐の嫁入り』について色々教えてくれてありがとうなの。単なる天気の言葉だと思っていたけど、こんなに深い意味があったなんて驚いたの

やよいが興味を持ってくれて嬉しいのぉ。こうやって世代を超えて話し合うことで、伝統文化は生き続けるんじゃ。これからも一緒に日本の伝統や文化について探求していこうのぉ

現代社会では科学的な世界観が主流となり、狐の嫁入りのような伝承は単なる迷信や古い言い伝えとして軽視されがちです。しかし、そこには科学では捉えきれない人間の感性や想像力、自然との関わり方についての知恵が詰まっています。

こうした伝統的な伝承を学び、現代的な視点で再解釈することは、私たちの文化的なルーツを理解するだけでなく、現代社会における新たな価値観や世界観を構築する手がかりにもなるのではないでしょうか。

狐の嫁入りの伝承は、これからも形を変えながら語り継がれていくことでしょう。そして、晴れた日に突然雨が降るとき、私たちはきっとこれからも空を見上げ、見えない狐の嫁入り行列を想像するのです。その瞬間、私たちは遠い昔の人々と同じ感覚を共有し、時空を超えた文化的なつながりを感じることができるのかもしれません。

やよい、今度晴れた日に雨が降ったら、一緒に空を見上げてみようかのぉ。何か見えるかもしれなんのぉ

うん、楽しみにしてる!次はどんな日本の伝統について調べてみようと考え中なの

狐の嫁入りの物語は、不思議と神秘に満ちた日本文化の奥深さを教えてくれます。これからも好奇心を持って、こうした伝統的な知恵や物語に触れていきたいものですね。次回は、また別の日本の伝統や文化について探究していきましょう。

皆さんも、日常の中に潜む不思議や伝統に目を向けてみてください。何気ない言葉や習慣の中に、先人たちの知恵や感性が息づいているかもしれませんよ。

コメント