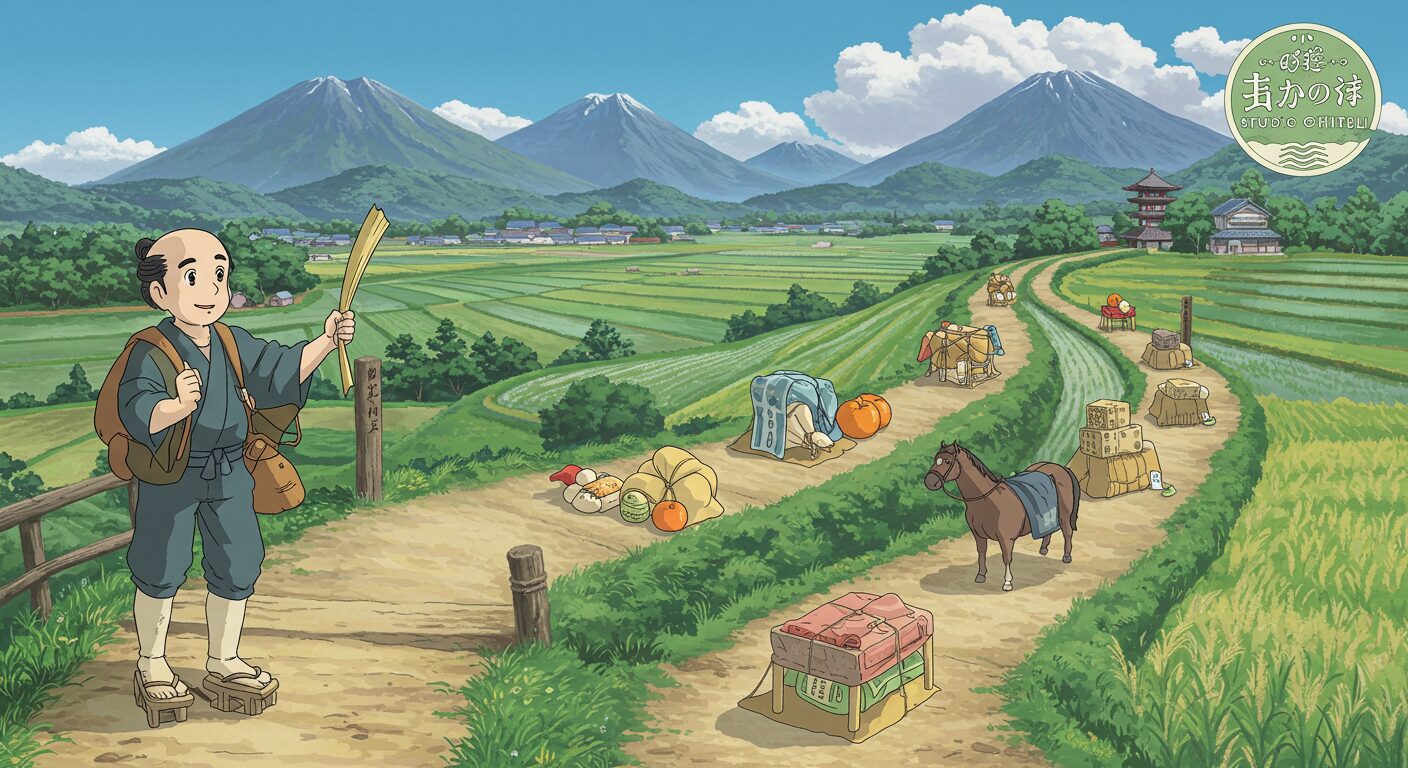

「藁一本で馬を手に入れるほどの幸運」を意味する「わらしべ長者」という言葉。日本人なら誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。貧しい青年が一本の藁から始まる交換を重ねて、最終的に田畑を手に入れて長者になるという日本の代表的な昔話です。しかし、この物語には意外な起源や深い教訓、さらには現代社会への影響まで秘められています。今回は「わらしべ長者」にまつわる驚きの雑学をご紹介します。

わらしべ長者の物語と実在説の真相

「わらしべ長者」は、貧しい青年が道端で拾った一本のわらを次々と物々交換し、最終的に田畑を手に入れて長者になるという幸運と知恵の物語です。この話は単なる創作ではなく、実在の人物をモデルにしているという説もあります。

「わらしべ長者」の基本ストーリー

まず、基本的なストーリーを確認しておきましょう。貧しい青年が旅に出るとき、道端に落ちていた一本のわらを拾います。暑い日差しの中、馬に悩まされるハエを追い払おうと、わらをくれないかと頼まれた青年は快く渡します。お礼にみかんをもらった青年は、のどが渇いた旅人に水と交換でみかんを渡します。その後も布、馬と交換を続け、最終的に立派な屋敷と田畑を手に入れて長者になるという物語です。

この物語の特徴は、青年が見返りを求めない親切心から始まる「善行の連鎖」が結果的に大きな幸運を招くという点です。また、単なる偶然だけでなく、状況を見極める「機転」や「判断力」も重要な要素となっています。

実在したとされる「わらしべ長者」の謎

「わらしべ長者」のモデルとなった人物が実在したという説があります。奈良時代の僧侶「行基(ぎょうき)」の弟子の一人とも、飛鳥時代の実業家とも言われていますが、確実な史料は残されていません。

奈良県橿原市には「わらしべ長者発祥の地」という石碑が建てられています。地元の伝承によれば、この地域の出身者がわらしべ交換によって財を成したとされています。しかし、これも後世に作られた伝説である可能性が高く、歴史的事実としての証明は困難です。

興味深いのは、江戸時代の文献「本朝神社考」に「わらしべ長者」の原型と思われる記述があることです。これによれば、藁一本から始まり、最終的に「米倉」を手に入れた実在の人物の話が記されています。

教訓物語としての側面

「わらしべ長者」は単なる幸運譚ではなく、仏教的な教訓が込められた物語です。小さな善行が巡り巡って大きな福となって戻ってくるという「因果応報」の思想や、欲を出さずに目の前のことに誠実に向き合うことの大切さを説いています。

また、この物語には「無一物から富を築く」という日本人が好む成功譚の要素も含まれています。江戸時代の商人道や勤勉の美徳にも通じるこの教えは、現代のビジネス書でも「小さな一歩から大きな成功を」という形で語り継がれています。

おじいちゃん、わらしべ長者って本当にいたの?学校で習った話と違うかもしれないなの。

実在したかは定かではないが、奈良県には発祥の地とされる場所もあるんじゃ。しかし、この物語の真の価値は事実かどうかではなく、小さな善行が大きな福につながるという教訓にあるんじゃよ。どんな偉大な成功も、わらしべ一本のような小さな一歩から始まるということじゃのぉ。

仏教説話としての起源とインドから日本への伝来

多くの日本の昔話は外来の影響を受けていますが、「わらしべ長者」もその一つです。この物語は、インドの仏教説話が中国を経て日本に伝わり、日本独自の形に発展したものと考えられています。

インド仏教説話との関連性

「わらしべ長者」の原型は、古代インドの仏教説話「草の茎の譬喩(ひゆ)」にあるとされています。この説話では、一本の草から始まる交換の連鎖で最終的に大きな富を得るという構造が既に見られます。

仏典「十誦律」には、一本の草を拾った旅人が様々な交換を経て最終的に繁栄するという話が記されています。これが中国を経由して日本に伝わる過程で、日本の風土や文化に合わせた形に変化していったのです。

インド仏教では「小さな行為が大きな結果を生む」という因果の思想が重視されていました。これはブッダの教えの基本でもある「因果応報」の法則を分かりやすく示すための譬喩として用いられていたと考えられます。

「草一本が福を呼ぶ」思想

古代インドでは、草一本にも命が宿るという生命尊重の思想がありました。特に仏教では、あらゆる存在に仏性(仏になる可能性)があるとする思想があり、小さな草一本も尊重すべき存在とされていました。

この思想は「草一本を大切にすれば福が訪れる」という信仰にもつながり、些細な善行が将来的な幸福につながるという「わらしべ長者」の根幹を形成しています。

インドの「コーシャ・ジャータカ」という仏教説話集には、前世で行った小さな善行が今世での幸福につながるという話が多く含まれており、「わらしべ長者」の思想的背景となっています。これらの物語は、単なる道徳話ではなく、仏教的な輪廻転生や業(カルマ)の思想を基盤としていました。

奈良時代の日本への伝来

「わらしべ長者」の原型は、仏教と共に奈良時代(710-794年)に日本に伝わったと考えられています。この時代、遣唐使や留学僧によって多くの仏教経典や説話が中国から日本に持ち込まれました。

日本最古の説話集「日本霊異記」(822年頃)には直接的な「わらしべ長者」の記述はありませんが、善行による福徳を説く同様の構造を持つ説話が収められています。これらは仏教の因果応報の思想を日本人に分かりやすく伝えるために編纂されたものでした。

平安時代から鎌倉時代にかけて、これらの説話は説教節(せっきょうぶし)という語り物の形で庶民にも広まっていきました。僧侶たちは仏教の教えを広めるために、このような分かりやすい説話を用いて説教を行ったのです。

日本化の過程では、インドや中国の要素が日本の風土に合わせて変化しました。例えば、交換される品物が日本の生活に馴染みのある「わら」や「みかん」になったり、最終的に得られる財産が「田畑」になったりしています。これは農耕文化を基盤とする当時の日本社会を反映したものと言えるでしょう。

わらしべ長者ってインドから来た話だったなんて知らなかったの!どうして日本の昔話になったの?

昔の仏教僧たちが教えを広めるために持ち込んだ物語じゃ。奈良時代に伝わった話が、日本の風土や文化に合わせて少しずつ変化していったんじゃよ。インドでは「草一本」が「わらしべ一本」になり、交換される品も日本人の生活に馴染みあるものに変わっていった。これが文化の融合と変容の素晴らしさじゃのぉ。外来の思想も日本人の感性で受け止めると、こうして独自の発展を遂げるものなんじゃよ。

わらしべ長者の伝承地と地域文化への影響

伝説や昔話は多くの場合、特定の地域と結びつけられて語り継がれます。「わらしべ長者」も例外ではなく、奈良県橿原市を中心に伝承地が存在し、地域文化に深い影響を与えてきました。

奈良県橿原市の伝承と石碑

奈良県橿原市の新沢町には「わらしべ長者発祥之地」と刻まれた石碑が建っています。地元の伝承によれば、この地域出身の若者がわらしべ交換によって財を成したという言い伝えがあります。

この石碑は明治時代に建立されたもので、地元では「わらしべさん」という愛称で親しまれています。毎年1月には「わらしべ祭り」が開催され、地域住民による物々交換市が開かれるなど、伝統文化として継承されています。

興味深いのは、この地域が古代からの交通の要所だったという点です。飛鳥時代から奈良時代にかけて、この地域は大和と河内を結ぶ重要な街道沿いにあり、多くの旅人や商人が行き交いました。このような交易の場所であったことが、物々交換の物語が生まれた背景になったとも考えられています。

奈良県には「わらしべ長者」の発祥地とされる場所が複数存在します。橿原市の他に、奈良県桜井市の長谷寺(はせでら)も有力な発祥地の一つとされています。この長谷寺に伝わる「わらしべ長者」の物語では、主人公がお祈りしたとされる観音様が長谷寺のご本尊であり、この寺が物語の重要な舞台となっています。

このように複数の地域が発祥地を主張していることは、「わらしべ長者」の物語が広く親しまれ、各地域の文化や信仰と深く結びついていたことを示しています。歴史的な事実としてどちらが真の発祥地かを特定することは難しいですが、それぞれの地域で独自の伝承として大切に守られてきたという点に、この物語の文化的価値を見ることができます。

地域振興と観光資源としての活用

現在、橿原市ではわらしべ長者の伝承を地域振興や観光資源として積極的に活用しています。「わらしべロード」という観光ルートが整備され、関連するスポットを巡ることができます。

市内には「わらしべ資料館」も設けられ、昔話の起源や変遷、関連する資料が展示されています。また、地元の小学校では郷土学習の一環としてわらしべ長者の物語が教えられ、地域のアイデンティティ形成にも一役買っています。

観光客向けには「わらしべグッズ」も販売されており、わらで作られた小物や「わらしべ長者の福袋」などが人気を集めています。これらは単なる観光商品にとどまらず、物語の本質である「小さなものから幸運が生まれる」という縁起物としての意味も込められています。

他地域の類似伝承との比較

実は「わらしべ長者」の伝承は全国各地に存在します。例えば、岐阜県高山市にも類似した伝承があり、地元の英雄が藁一本から財を成したと語り継がれています。

また、和歌山県紀の川市には「藁人形の長者」という伝説があり、貧しい農民が作った藁人形がきっかけで長者になったという話が伝わっています。これらの地域では、わらしべ長者の基本的な構造を保ちながらも、地域独自の要素が加えられ、それぞれの風土に適応した形で伝承されています。

地域ごとに異なるバージョンが存在することは、この物語が民間伝承として広く受け入れられ、各地域で土着化したことを示しています。それぞれの地域が自らのアイデンティティとして物語を取り込み、独自の発展を遂げさせていったのです。

これらの伝承地を比較研究することで、日本文化における物語の伝播と変容のメカニズムを理解する手がかりが得られるとして、民俗学者からも注目を集めています。地域固有の環境や社会背景が、同じ物語をどのように変化させるかという文化伝播の研究には貴重な事例とされています。

橿原市に「わらしべ長者発祥之地」があるなんて知らなかったの!修学旅行で奈良に行くけど、見に行きたいなの!

そうじゃな、奈良の橿原市には石碑があって、毎年「わらしべ祭り」も開かれておるんじゃよ。面白いのは、日本各地にそれぞれの「わらしべ長者」伝説があることじゃ。昔話は旅人とともに各地を巡り、その土地の色に染まりながら育まれていくものじゃのぉ。機会があれば訪れてみるとよいじゃろう。

わらしべ長者の教訓と文学的発展

「わらしべ長者」は単なる昔話ではなく、道徳的教訓を含み、日本文学や芸能にも大きな影響を与えてきました。特に江戸時代には民衆の娯楽として様々な芸能の題材となり、より豊かな物語へと発展していったのです。

善行の報いとしての成功譚

「わらしべ長者」の核心には、見返りを求めない善行が最終的に大きな幸福をもたらすという教訓があります。主人公は単に利益を求めて交換を行うのではなく、相手の困りごとを解決するために自分の持ち物を差し出します。

例えば、道中で馬に悩まされている人にわらしべを与える、喉が渇いた旅人にみかんを譲るなど、物語の進行の中で主人公は常に他者への思いやりを示します。これらの行為が結果として自分の幸福につながるという構造は、仏教的な「自利利他(じりりた)」の思想を反映しています。

江戸時代の教育書「実語教(じつごきょう)」にも「人を助くる者は福を得、人を損なう者は禍を招く」という教えがあり、このような道徳観が日本社会に深く根付いていました。「わらしべ長者」はこの教えを物語形式で伝える役割を果たしていたのです。

江戸時代の歌舞伎や浄瑠璃への展開

江戸時代になると、「わらしべ長者」は歌舞伎や浄瑠璃などの大衆芸能の題材として取り上げられるようになりました。1730年頃には「わらしべ長者貧福物語」という浄瑠璃作品が作られ、人気を博しました。

これらの芸能作品では、原典の昔話よりも物語が複雑化し、主人公の人間性や成功に至る過程がより詳細に描かれました。例えば、歌舞伎版では主人公に恋愛要素が加えられたり、敵対者との対立が描かれたりと、エンターテイメント性が高められています。

特に人気を博したのは、近松門左衛門の影響を受けた作品群で、親孝行な若者が様々な困難を乗り越えて成功するというストーリーラインが確立されました。これらの作品では、単なる偶然だけでなく、主人公の誠実さや機転の効いた判断が成功の要因として強調されています。

商人道徳と立身出世の象徴として

江戸時代後期から明治にかけて、「わらしべ長者」は商人道徳の象徴としても重視されるようになりました。特に「陰徳善行」(人知れず行う善行)が最終的に商売の繁栄につながるという教えは、商人階級に広く受け入れられました。

当時の商家では、店員教育のためのテキストとして「わらしべ長者」の物語が使用されることもありました。特に強調されたのは、単なる運の良さではなく、機会を見極める判断力や相手の立場に立った取引の重要性でした。

明治時代以降は、立身出世の象徴としての側面も強調されるようになりました。「一攫千金」を夢見る庶民にとって、わらしべ一本から始まる成功物語は強い共感を呼び、自己啓発的な教材としても用いられました。

現代の日本社会においても、「わらしべ長者」の精神は様々な形で生き続けています。「小さな一歩から大きな成功へ」というメッセージは、ビジネス書や自己啓発書でも頻繁に引用され、起業家精神を象徴する物語として語り継がれています。同時に、他者への誠実な対応が自らの幸福につながるという道徳的教訓も、現代社会において普遍的価値を持ち続けているのです。

わらしべ長者は歌舞伎にもなっていたなんて驚きなの!今でも上演されてるの?

現代の舞台でも時折上演されることがあるんじゃよ。江戸時代には大人気の演目だったんじゃ。単なる幸運の物語ではなく、誠実さや機転の大切さを教える物語として、商人たちの教科書にもなっていたんじゃ。今のビジネス書にも通じる知恵が詰まっておるんじゃよ。

世界の類似物語と日本独自の発展

「わらしべ長者」のような物々交換による成功譚は、実は世界各地に存在します。しかし、日本の「わらしべ長者」は他国の類似物語と比較して独自の発展を遂げ、日本文化特有の要素が多く取り入れられています。

世界の「取引成長譚」との比較

アメリカには「赤いペーパークリップ」の物語があります。カナダ人のカイル・マクドナルドが一つの赤いペーパークリップから始めて、最終的には一軒の家を手に入れるまでの物々交換の旅を記録したものです。これは2006年に実際に行われた交換プロジェクトで、インターネットを通じて実現しました。

ヨーロッパの民話にも類似した物語があります。グリム童話の「幸運なハンス」では、主人公が労働の報酬として金の塊をもらい、それを次々と別の物に交換していくという話があります。ただし、この物語では最終的に主人公は何も持たなくなるという皮肉な結末を迎えます。

中東の「千夜一夜物語」にも似た構造の話が見られます。貧しい商人が偶然拾った小さな品物から始まり、交換を重ねて富を得るという物語です。これらの世界各地の類似物語は、人間の普遍的な願望である「小さな始まりから大きな成功を得る」という夢を反映しています。

日本文化に根ざした独自の特徴

世界の類似物語と比較したとき、日本の「わらしべ長者」にはいくつかの独自の特徴があります。まず、日本版では主人公の「善行」や「誠実さ」が強調される傾向があります。単なる偶然や賢い取引だけでなく、主人公の道徳的な行いが幸運を引き寄せるという要素が重視されています。

また、日本の「わらしべ長者」では最終的に得られるものが「田畑」や「屋敷」であることが多いです。これは農耕文化を基盤とする日本社会において、土地の所有が富と安定の象徴だったことを反映しています。対照的に、西洋の類似物語では金銭や宝石など、より流動的な価値を持つものが最終的な報酬として描かれることが多いです。

さらに、日本の物語では運命的な出会いや縁の要素が強調される傾向があります。主人公が交換する相手との出会いは偶然ではなく、何らかの因縁によるものだという解釈がされることも多く、これは日本人の「縁起物」を大切にする文化と関連しています。

異文化交流と物語の普遍性

「わらしべ長者」の物語構造が世界各地に存在することは、人間社会に共通する普遍的な価値観の存在を示唆しています。小さな始まりから大きな成功へという筋書きは、文化を超えた人間の基本的な希望を表現しているのでしょう。

現代では、この物語は文化交流の一環として海外にも紹介されています。日本の昔話集の英訳版には必ずといっていいほど「わらしべ長者」が含まれており、日本文化を伝える重要な物語として位置づけられています。

興味深いのは、海外で「わらしべ長者」が紹介される際に、特に「運」ではなく「行動」と「判断」の物語として解釈されることが多い点です。日本の勤勉さや長期的視点を象徴する物語として受け止められ、ビジネス書や自己啓発書でも引用されるようになっています。

このように、「わらしべ長者」は日本独自の文化的背景を持ちながらも、その本質的なメッセージは文化を超えて共感を呼ぶものとなっています。物々交換というシンプルな行為の中に、人間の幸福と成功の普遍的な要素を見出すことができるのです。

世界中にわらしべ長者みたいな話があるなんて驚きなの!でも日本の話は他の国とちょっと違うのね?

そうじゃ。世界各地に似た物語はあるが、日本の「わらしべ長者」の特徴は善行と誠実さが幸運を呼ぶという点じゃ。グリム童話の「幸運なハンス」では主人公は最後に何も持たなくなる皮肉な結末じゃが、日本版では誠実な行いが報われるという教訓を重視しておる。これは日本人の価値観や農耕文化を反映しているんじゃよ。

現代社会における「わらしべ長者」の応用と影響

古くから伝わる「わらしべ長者」の物語は、現代社会においても様々な形で影響を与え続けています。インターネットの時代になり、この物語の本質は新たな形で再解釈され、現代的なプロジェクトやビジネスのヒントとしても活用されています。

ネットでの「わらしべチャレンジ」の流行

2000年代以降、インターネット上では「わらしべチャレンジ」と呼ばれる現代版わらしべ長者の試みが流行しています。これは、小さな価値の物品から始めて、物々交換を繰り返し、最終的にどれだけ価値の高いものに交換できるかを競うプロジェクトです。

2006年にカナダ人のカイル・マクドナルドが行った「赤いペーパークリップ」プロジェクトは、世界的に注目を集めました。彼は一つの赤いペーパークリップから始めて、14回の交換を経て、最終的にはカナダのサスカチュワン州にある一軒家を手に入れることに成功しました。このプロジェクトは、現代のデジタル社会における「わらしべ長者」の可能性を示す象徴的な例となりました。

日本でも多くのYouTuberやブロガーが同様のチャレンジを行い、その過程を記録しています。例えば、100円のボールペンから始めて、最終的に10万円以上の価値のある電化製品に交換したケースや、一本の鉛筆から始めて中古の自転車を手に入れたケースなどが報告されています。

ビジネスモデルとしての応用

「わらしべ長者」の物語構造は、現代のビジネスモデルにも応用されています。特に「小さく始めて大きく育てる」というスタートアップの基本理念や、「価値の交換と創造」という商取引の本質は、わらしべ長者の物語から学べる重要な要素です。

例えば、シェアリングエコノミーのビジネスモデルは、使っていないモノやサービスを交換・共有することで新たな価値を生み出すという点で、わらしべ長者の交換の連鎖に似た構造を持っています。AirbnbやUberのようなプラットフォームは、遊休資産(空き部屋や移動時間)を価値ある商品やサービスに変換する仕組みを提供しています。

また、ブートストラップと呼ばれる外部資金に頼らずに事業を成長させるビジネス手法も、わらしべ長者の精神と共通しています。小さなリソースから始めて、得られた利益を再投資しながら段階的に事業を拡大していく手法は、現代のスタートアップ企業にも広く採用されています。

教育と自己啓発における活用

「わらしべ長者」の物語は、現代の教育や自己啓発の場でも活用されています。特に起業家教育や金融リテラシー教育の現場では、わらしべ長者の物語を通じて、資源の有効活用や価値の創造、機会の見極めといった重要な概念を教えることがあります。

学校教育では、わらしべ長者をテーマにしたワークショップが行われることもあります。子どもたちが実際に小さなものから始めて物々交換を体験することで、コミュニケーション能力や交渉力、価値判断能力を養うプログラムが実施されています。

自己啓発書の中でも、「わらしべ長者」の教訓は頻繁に引用されます。特に、「小さな一歩から始める」「目の前のチャンスを活かす」「他者との関係性を大切にする」といった教えは、現代社会を生きる上での重要な知恵として紹介されています。

有名な経営コンサルタントや起業家の中には、わらしべ長者の物語を自らのビジネス哲学の基礎として言及する人もいます。彼らは特に、小さな機会を見逃さない「機会認識能力」と、状況に応じて柔軟に対応する「適応力」の重要性を強調しています。

YouTubeでわらしべチャレンジの動画見たことあるの!昔話が今でも生きているなんてすごいね!

昔話は時代を超えて普遍的な知恵を伝えるものじゃよ。わしが現役のITエンジニアだった頃もね、スタートアップ企業の考え方に「わらしべ長者」の精神を見出したものじゃ。小さく始めて大きく育てる、チャンスを見極める、人とのご縁を大事にする—これらの教えは何百年たっても変わらぬ真理なんじゃ。古いものの中に新しい価値を見つける目を持つことが大事じゃのぉ。

「わらしべ長者」に隠された深い人生哲学

一見シンプルな交換物語に見える「わらしべ長者」ですが、その奥には深遠な人生哲学が隠されています。この物語が何世紀にもわたって語り継がれてきた理由は、単に運良く成功する話ではなく、人生の本質に触れる知恵が込められているからでしょう。

「一期一会」の精神と機会の活用

「わらしべ長者」の物語には、日本文化で大切にされてきた「一期一会」の精神が表れています。主人公は旅の途中で出会う様々な人との一期一会の縁を大切にし、その場その場で最善の対応をしています。

茶道の言葉として知られる「一期一会」は、「一生に一度の出会い」を意味し、それぞれの出会いを大切にすべきという教えです。わらしべ長者の主人公は、道端でわらしべを拾うという些細な出来事も見逃さず、それを機会として活かします。

現代の私たちの人生においても、日々様々な「わらしべ」が転がっていますが、多くの人はそれを見過ごしてしまいます。小さな機会を見極め、それを活かす感性を持つことの重要性は、今日の複雑な社会においてもますます価値を増しています。

「わらしべ長者」の物語が教えてくれるのは、人生のチャンスは必ずしも派手な形で現れるわけではないということです。時には一本の藁のように些細なものとして現れ、それを見逃すか活かすかは、私たち自身の感性と判断にかかっているのです。

「無欲の心」と「足るを知る」哲学

「わらしべ長者」の主人公の特徴的な点は、貪欲さがないことです。彼は最初から大きな富を求めてはいません。目の前の状況に応じて誠実に対応し、結果として幸運を手に入れています。

この「無欲の心」は禅仏教の教えと深く結びついており、「足るを知る(たるをしる)」という日本の伝統的な価値観にも通じています。欲望に振り回されるのではなく、今持っているものに満足し、それを適切に活用することで本当の富が得られるという哲学です。

現代社会は物質的な豊かさと消費を奨励する風潮がありますが、「わらしべ長者」の物語は異なる豊かさの形を私たちに示しています。それは物質的な富の蓄積ではなく、人との関わりや機会の中に見出される豊かさです。

禅の思想では「一物不取(いちもつふしゅ)」(何一つ執着しない)という言葉がありますが、わらしべ長者の主人公はまさにこの精神を体現しています。物に執着せず、流れに身を任せることで、逆説的に大きな富を手に入れているのです。

循環と縁の思想

「わらしべ長者」の物語は、日本文化に根差した「循環」と「縁」の思想を反映しています。主人公の行為は一方通行ではなく、与えることと受け取ることが円環的につながっています。

日本の伝統的な世界観では、すべては循環し、関連しあっているという考え方があります。これは仏教の「縁起」の思想や神道の自然観にも通じるものです。わらしべ長者の物語は、この世界の循環的なつながりを象徴的に表しています。

特に注目すべきは、物語の中での「ご縁」の重要性です。主人公が次々と出会う人々との縁が物語を展開させています。日本文化では「ご縁」は単なる偶然ではなく、何らかの意味を持つ結びつきと考えられてきました。

現代社会においても、「人とのつながり」や「ネットワーク」の重要性が指摘されていますが、これはまさに「わらしべ長者」が何世紀も前から教えていた知恵なのです。人と人との縁を大切にし、それを育むことが、結果的に自分自身の幸福につながるという普遍的な真理を、この物語は私たちに伝えています。

わらしべ長者ってただの昔話じゃなくて、すごく深い意味があるのね。お金や物を追いかけなくても、人との縁を大切にすることが幸せにつながるってことなの?

よく気づいたのぅ、やよい。その通りじゃ。「わらしべ長者」の真の教えは、「無欲の心」と「ご縁」の大切さじゃ。欲張らず目の前のことに誠実に向き合い、人とのつながりを大切にする。その結果として幸せが巡ってくるという深い人生哲学が込められておるんじゃ。禅の教えにも通じるこの知恵は、どんなに世の中が変わっても価値を失わんのじゃよ。

まとめ:現代に生きる「わらしべ長者」の知恵

「わらしべ長者」という日本の昔話は、表面的には単純な物語ですが、その奥に秘められた多層的な意味と普遍的な知恵が、何世紀もの時を超えて私たちに語りかけています。本記事では、この物語の起源から現代的な応用まで、様々な側面を探ってきました。

物語に込められた普遍的教訓

「わらしべ長者」の核心にあるのは、小さな善行が巡り巡って大きな幸福をもたらすという因果応報の思想です。この教えは古代インドの仏教説話に起源を持ち、中国を経て日本に伝わり、日本独自の文化的要素を取り入れながら発展してきました。

物語の主人公は、見返りを求めずに行動し、目の前の状況に誠実に対応します。その結果として幸運を手に入れるという構造は、「自利利他」の精神を体現しています。自分の利益だけを追求するのではなく、他者への思いやりが結果的に自分の幸福につながるという教えは、現代社会においても重要な価値を持っています。

また、この物語は「縁」の重要性も教えています。人との出会いを大切にし、その縁を育むことが人生の豊かさにつながるという日本的な価値観は、グローバル化が進む現代においても見失ってはならない知恵です。

今日的意義と私たちへの示唆

「わらしべ長者」の物語は、現代社会においても様々な形で生き続けています。ビジネスの世界では「小さく始めて

「わらしべ長者」の物語は、現代社会においても様々な形で生き続けています。ビジネスの世界では「小さく始めて大きく育てる」というスタートアップの理念や、「価値の交換と創造」という商取引の本質に通じる教えとして引用されます。

教育の現場では、子どもたちに資源の有効活用や機会の見極め、コミュニケーションの大切さを教える教材として活用されています。また、自己啓発の分野では、小さな一歩の積み重ねが大きな成功につながるという教えが多くの人々の心に響いています。

現代のデジタル社会では、「わらしべチャレンジ」のようなインターネット上のプロジェクトとしても再解釈され、新たな命を吹き込まれています。これは、この物語に含まれる知恵が時代を超えて普遍的であることを示しています。

「わらしべ長者」から学ぶ人生の知恵

最後に、「わらしべ長者」から私たちが学べる重要な人生の知恵をまとめておきましょう。

まず、小さな機会を見逃さない感性を持つことの大切さです。人生の大きなチャンスは必ずしも派手な形で現れるわけではなく、時には一本のわらしべのように些細なものとして目の前に現れます。それを見極め、活かす感性を磨くことが重要です。

次に、無欲の心と足るを知る哲学です。目先の利益に執着せず、状況に応じて柔軟に対応する姿勢は、結果的に大きな幸福をもたらします。物質的な豊かさだけでなく、人とのつながりや日々の小さな喜びの中に真の豊かさを見出す視点は、現代社会においてますます重要になっています。

そして何より、人との縁を大切にする姿勢です。わらしべ長者の物語は、人と人との関わりが幸福の基盤であることを教えています。与えることと受け取ることの循環的なつながりの中に、真の豊かさが生まれるのです。

古来より語り継がれてきた「わらしべ長者」の物語は、単なる昔話ではなく、私たちの人生を豊かにするための知恵の宝庫です。この物語が教える「小さく始めて大きく育てる」「機会を見極める」「人とのつながりを大切にする」という教えは、今日の複雑な社会を生きる私たちにとって、かけがえのない指針となるでしょう。

次回あなたが道端に落ちている一本の藁を見かけたとき、あるいは些細な出会いや機会に遭遇したとき、「わらしべ長者」の物語を思い出してみてください。その小さな始まりが、あなたの人生にどのような変化をもたらすかは誰にもわかりません。大切なのは、その可能性に気づく感性と、それを活かす行動力なのです。

おじいちゃん、今日はわらしべ長者についていろんなことを教えてくれてありがとうなの!昔話だと思っていたけど、今の時代にもすごく役立つ教えが詰まっているんだね。これからは小さなご縁も大切にしていきたいの!

うむ、よく理解してくれたのぅ。昔話は単なる娯楽ではなく、先人たちの知恵の結晶じゃ。「わらしべ長者」は何百年も前から私たちに「小さな始まりを大切に」「人とのご縁を大事に」という普遍的な教えを伝えてきたんじゃよ。やよいも今日の学びを日々の生活に活かしてほしいのう。わしらの人生も、今この瞬間の小さな選択の積み重ねで作られておるんじゃからのぉ。

コメント