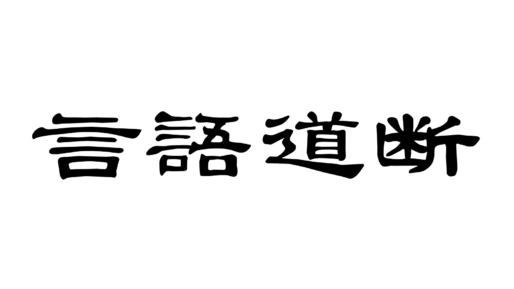

日本語・四字熟語

日本語・四字熟語 四字熟語を尋ねる:会者定離(えしゃじょうり)

「会者定離(えしゃじょうり)」は、出会いがあれば必ず別れがある、という世の常(無常)を端的に言い切る四字熟語です。人間関係の機微を語る言葉としても、仏教的な世界観を帯びた人生訓としても用いられ、卒業・転勤・旅立ちなど、節目の場面でしばしば耳...

日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語  日本語・四字熟語

日本語・四字熟語