はじめに、驚くべき発見をお伝えしたいと思います。私たち日本人が親しんでいる花祭りには、実は知られざる深い歴史と魅力が隠されているのです。

私は小さい頃から、おじいちゃんと一緒に日本の伝統行事について調べることが大好きでした。特に花祭りとの出会いは、私の人生を大きく変えた出来事だったと言えます。

今日は、私たちが長年かけて調べてきた花祭りの秘密を、皆さんにお話ししたいと思います。実は、この行事には仏教文化と日本古来の習俗が見事に融合した独特の魅力があるんです。

花祭りとは?その起源と伝統

仏教におけるお釈迦様の誕生日

お釈迦様の誕生を祝う花祭り。実は、この行事の起源は遥か2500年以上も前にさかのぼります。灌仏会(かんぶつえ)とも呼ばれるこの祭りは、旧暦の4月8日に行われてきました。現在の太陽暦では5月8日前後に実施されることが多いのです。

私が特に興味深いと感じたのは、お釈迦様の誕生にまつわる伝説です。伝説によると、お釈迦様がお生まれになった時、天から甘露の雨が降り注いだと言われています。その雨は、この世のあらゆる苦しみを癒すものだったそうです。

インドのルンビニ園でお釈迦様が誕生された時、九匹の龍が現れて天から香水を降らせたという伝説も伝わっています。この伝説が、今日の花祭りで甘茶をかける習慣の起源となっているんです。

花祭りは単なる仏教行事ではなく、生命の誕生と希望を祝う普遍的な祭りとして、今日まで大切に受け継がれてきたのです。

皆さんは、お寺で花祭りを見たことはありますか?次は、日本での花祭りの歴史的な広がりについてお話ししましょう。

日本各地での歴史的背景

日本に花祭りが伝来したのは、飛鳥時代のことでした。聖徳太子の時代に仏教が公に広まり始めた頃から、花御堂(はなみどう)を設けて、お釈迦様の誕生を祝う習慣が定着していったのです。

特筆すべきは、日本独自の解釈と工夫によって、この行事が極めて日本的な様相を帯びていったということです。例えば、甘茶をかける習慣は、天から降った甘露の雨を表現したものなのです。

おじいちゃんが教えてくれた興味深い話があります。実は、各地域によって花祭りの形態は少しずつ異なっているんです。例えば、東北地方では山野草を使った装飾が特徴的で、九州地方では南国の花々を活用した華やかな飾り付けが一般的なのです。

特に興味深いのは、それぞれの地域で使用される花の種類です。例えば、京都では桜や牡丹が好まれる一方、奈良では藤や杜若が多く使われます。これは、その土地で古くから親しまれてきた花々が、自然と花祭りにも取り入れられていったためなのです。

このように、花祭りは仏教伝来とともに日本各地に広まり、それぞれの地域性を反映しながら、独自の発展を遂げてきました。

私たちの身近にある伝統行事には、このような深い歴史が隠されているんですね。では次は、実際の花祭りの行事内容について、より詳しく見ていきましょう。

花祭りの行事と装飾

華やかな花車と装飾

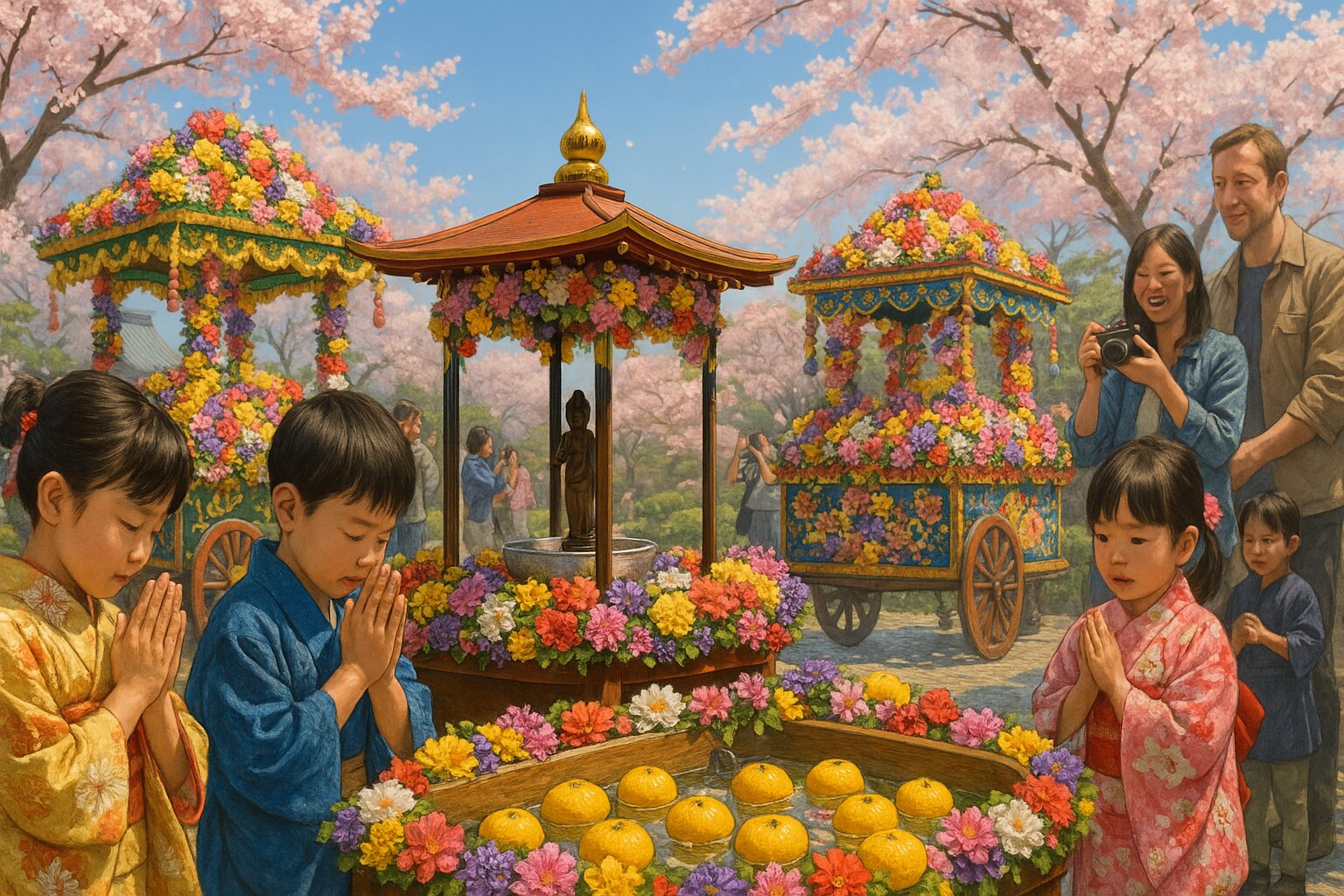

花祭りの見どころといえば、なんといっても花御堂と花車です。私が初めて見た時は、その美しさに息を呑んでしまいました。花御堂は小さなお堂の形をしていて、中には誕生仏と呼ばれる赤ちゃんの姿のお釈迦様が安置されています。

特に印象的なのは、花御堂を飾る花々の選び方です。白い花を中心に、淡い色合いの花々が好んで使われます。これには深い意味があって、清らかな心と新しい命の誕生を表現しているのだそうです。

花車については、各寺院でそれぞれ工夫を凝らしています。例えば、京都の六角堂では、江戸時代から伝わる形式の花車が今でも使われているんです。車輪の部分まで花で飾られた花車は、まるで天上の世界から降りてきたかのような華やかさです。

おじいちゃんが教えてくれた面白い話があります。花車の装飾には、縁起物も取り入れられているそうです。例えば、鶴や亀、宝船などの装飾は、祝福と長寿の願いが込められているのです。

花車と装飾は、仏教の教えと日本の美意識が見事に調和した芸術作品といえるでしょう。

皆さんも、機会があれば花車の細部までじっくり観察してみてください。それでは次に、子どもたちの参加について見ていきましょう。

子どもたちによる礼拝と習慣

花祭りには、子どもたちが参加する独特の習慣があります。私が特に感動したのは、子どもたち一人一人が誕生仏に甘茶をかける儀式です。この行為には、お釈迦様の誕生を祝うとともに、子どもたちの健やかな成長を願う意味が込められているのです。

現代の多くの寺院では、子どもたちが楽しめるような工夫も施されています。例えば、花まつりクイズや写経体験など、お釈迦様の誕生にまつわる物語を楽しく学べるイベントが用意されているところも多いんです。

おじいちゃんの話によると、昔は地域の子どもたちが集まって、花祭りの準備から参加していたそうです。花を摘みに行ったり、花御堂の飾り付けを手伝ったりと、地域全体で祭りを作り上げていく様子は、まさに日本の伝統文化の素晴らしさを表しているように思います。

このように、花祭りは子どもたちの心に深く残る思い出となり、世代を超えて日本の伝統文化を伝える大切な機会となっているのです。

私も子どもの頃の花祭りの思い出を、今でも大切にしています。では次は、日本全国の素晴らしい花祭りスポットについてご紹介しましょう。

日本全国の花祭りスポット

花祭りが楽しめる京都の名所

京都の花祭りと言えば、まず挙げられるのが東山区の知恩院です。私が初めて訪れた時の感動は今でも忘れられません。巨大な山門をくぐると、そこには花々で彩られた別世界が広がっているのです。

特に印象的なのは、三門前の花御堂です。高さ3メートルにも及ぶ華やかな花御堂には、江戸時代から伝わる装飾の技法が今も受け継がれています。毎年、熟練した花師たちによって、何千もの花が丁寧に飾り付けられるのです。

おじいちゃんが教えてくれた興味深い話があります。知恩院の花祭りでは、夜間特別拝観も行われるそうです。ライトアップされた花御堂は、昼間とはまた違った幻想的な雰囲気を醸し出すのだとか。

また、六角堂(頂法寺)の花祭りも見逃せません。こちらでは、平安時代から続く灌仏会式が今も厳かに執り行われています。特に、稚児行列は平安絵巻から飛び出してきたような華やかさです。

京都の花祭りは、千年の都にふさわしい格式と美しさを持ち、今なお多くの人々の心を魅了し続けているのです。

花と歴史が織りなす京都の花祭り。皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。それでは次は、日本各地に伝わる興味深い伝説や逸話についてお話ししましょう。

各地で異なる伝説と逸話

日本各地には、花祭りにまつわる様々な伝説が残されています。例えば、奈良の東大寺には、お釈迦様の誕生日に白象が現れるという言い伝えがあるのです。

特に面白いのは、各地域の花祭りと地元の伝説が結びついているケースです。例えば、高野山では修験者たちが山中で採取した珍しい花々を持ち寄り、花御堂を飾ったという記録が残っています。

私が特に興味深いと感じたのは、東北地方に伝わる花祭りの逸話です。出羽三山の花祭りでは、山伏たちが雪解けとともに咲く山野草を探し、それを花御堂に飾る習慣があったそうです。この行為には、厳しい冬を乗り越えて春を迎えた喜びと、新しい生命への感謝が込められていたのだとか。

おじいちゃんによると、九州の太宰府天満宮では、花祭りと天神様の伝説が結びついているそうです。菅原道真公も花祭りをこよなく愛し、自ら花御堂の装飾を手がけたという話が伝わっているのです。

このように、各地の花祭りには、その土地ならではの物語や伝統が息づいているのです。

日本の伝統行事には、このような深い物語が隠されているんですね。では次は、実際に花祭りを観光する際のポイントについてご紹介しましょう。

花祭りの観光と参加方法

おすすめの観光名所

花祭りの観光で外せないのが、東京の浅草寺です。私が初めて訪れた時は、その規模の大きさに圧倒されました。毎年4月8日前後には、境内に巨大な花御堂が設置され、全国から多くの参拝客が訪れるのです。

特に注目したいのは、浅草寺独自の花まつり行列です。花で飾られた山車が、仲見世通りを練り歩く様子は圧巻です。沿道には白象のぬいぐるみを手にした子どもたちの姿も見られ、まさに祭りならではの賑わいを感じることができます。

おじいちゃんお気に入りの観光スポットが、奈良の薬師寺です。ここでは、白鳳伽藍を背景に行われる花祭りが特に美しいのだとか。西塔の前に設けられた花御堂には、奈良時代から伝わる装飾の様式が今も残されているそうです。

また、鎌倉の長谷寺では、花祭りの期間中、観音様の前に特別な花御堂が設けられます。海を見下ろす高台にある花御堂は、まるで天上の世界にいるような神秘的な雰囲気を醸し出しているんです。

このように、各寺院では、その場所ならではの特色を活かした花祭りが執り行われているのです。

日本の寺院には、それぞれに素晴らしい花祭りの風景があるんですね。では次は、実際に参加する際の具体的なポイントについてお話ししましょう。

参加方法と楽しみ方のポイント

花祭りに参加する際は、いくつか知っておくと便利なポイントがあります。まず、多くの寺院では午前中に主要な儀式が執り行われます。特に灌仏式は、花祭りの中でも最も重要な儀式の一つです。

私がおすすめするのは、儀式の前に朝一番で訪れることです。早朝は参拝客も少なく、静かな雰囲気の中で花御堂をゆっくりと拝観することができます。また、朝日に照らされた花々の姿は格別な美しさなのです。

おじいちゃんが教えてくれた面白い参加方法があります。それは、甘茶接待のボランティアとして参加するというものです。多くの寺院では、花祭りの期間中、参拝客に甘茶を振る舞う活動を行っているのだそうです。

また、花祭りでは写真撮影が可能な場所も多いのですが、事前に撮影可能な範囲を確認しておくことをおすすめします。特に本堂内や特別な儀式の際は、撮影が制限される場合があるので注意が必要です。

花祭りを楽しむコツは、その場所の決まりを守りながら、ゆっくりと祭りの雰囲気を味わうことにあるのです。

皆さんも、これらのポイントを参考に花祭りを訪れてみてはいかがでしょうか。それでは次は、花祭りの持つ深い意味について考えてみましょう。

花祭りの信仰と文化的意義

神仏に対する信仰と習俗

花祭りには、深い信仰の形が込められています。私が特に興味深く感じたのは、仏教と神道の要素が見事に調和している点です。例えば、花御堂に飾られる榊(さかき)は、日本古来の神聖な木とされています。

特に注目したいのは、花供養の習慣です。お釈迦様に花を捧げる行為には、生命の尊さを感じ、すべての存在に感謝する気持ちが込められているのです。おじいちゃんによると、これは日本人の自然観とも深く結びついているのだとか。

また、花祭りでは加持祈祷(かじきとう)が行われることもあります。これは、お釈迦様の誕生の福徳にあやかり、子どもたちの健やかな成長を願う儀式です。現代でも、多くの親子連れが参加する人気の行事となっています。

このように、花祭りは信仰の形を通じて、人々の願いと祈りを受け継いできた大切な伝統なのです。

私たちの暮らしの中に、このような深い信仰の形が息づいているんですね。では次は、現代における花祭りの意義について考えてみましょう。

日本文化における花祭りの重要性

花祭りは、単なる宗教行事を超えて、日本の文化遺産としての価値を持っています。私が感動したのは、この祭りに込められた美意識ともてなしの心です。

特に印象的なのは、花祭りにおける調和の考え方です。花々の色合いや配置には、日本特有のわび・さびの美意識が表現されています。おじいちゃんが言うには、これは禅の思想とも深く関わっているのだそうです。

現代では、花祭りを通じて環境保護や生物多様性の大切さを学ぶ取り組みも行われています。例えば、花御堂に使用する花々を地域の野草で賄う寺院もあるそうです。これは、地域の自然を守りながら伝統を継承する素晴らしい例といえるでしょう。

花祭りは、日本の文化的アイデンティティを象徴する重要な行事として、今なお輝き続けているのです。

伝統行事には、このような現代的な意義も含まれているんですね。では次は、SNS時代における花祭りの新しい楽しみ方についてご紹介しましょう。

写真映えスポットとしての花祭り

最近の花祭りには、インスタ映えを意識した新しい魅力が加わっています。私が特に注目しているのは、伝統的な美しさと現代的なセンスが融合したフォトスポットの設置です。

例えば、京都の一部の寺院では、花御堂の周りにライトアップを施したり、和傘や提灯を使った装飾を取り入れたりしています。これにより、昼と夜で異なる表情を楽しむことができるんです。

おじいちゃんも、こうした新しい試みを好意的に見ています。「伝統は守るだけでなく、時代に合わせて進化していくものだ」というのが、おじいちゃんの持論なのです。

このように、花祭りは伝統の美しさを保ちながら、現代のニーズに応える形で新たな魅力を創出しているのです。

伝統行事も、時代とともに新しい楽しみ方が生まれているんですね。最後に、花祭りと夏祭りの興味深いつながりについてお話ししましょう。

夏祭りとのリンクと花祭りの魅力

実は、花祭りと夏祭りには深いつながりがあるんです。私が特に興味深く感じたのは、両者に共通するおもてなしの精神です。花祭りで振る舞われる甘茶は、夏祭りの振る舞い酒と同じように、人々の絆を深める役割を果たしているのです。

また、花御堂の装飾技術は、夏祭りの山車(だし)や花傘の装飾にも活かされています。おじいちゃんによると、江戸時代には同じ花師たちが両方の祭りに関わっていたこともあったそうです。

特に興味深いのは、花祭りと夏祭りに共通する地域性です。例えば、東北地方では山野草を活用する花祭りが、七夕祭りの笹飾りにも影響を与えているのだとか。また、京都では祇園祭の装飾に、花祭りで使われる技法が取り入れられているそうです。

このように、花祭りは日本の祭り文化全体の中で、重要な位置を占める伝統行事として受け継がれているのです。

まとめ

今回、私たちは花祭りの奥深い世界を探訪してきました。仏教伝来とともに日本に根付いたこの祭りは、時代とともに独自の発展を遂げ、今では私たちの文化に欠かせない存在となっています。

特に印象的だったのは、以下のような花祭りの多面的な魅力です:

- お釈迦様の誕生を祝う宗教行事としての側面

- 地域の特色が活きる伝統文化としての価値

- 世代を超えて受け継がれる子どもたちの行事としての役割

- 現代に息づく写真映えスポットとしての新たな魅力

私は、これからも花祭りの魅力を多くの人に伝えていきたいと思います。伝統と革新が織りなす日本の祭り文化は、まさに私たちの誇りといえるでしょう。

皆さんも、ぜひ一度花祭りを訪れてみてください。きっと、新しい発見と感動が待っているはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また次回、日本の伝統文化の素晴らしい世界についてお話しできることを楽しみにしています。

コメント