こんにちは!歴史好きの中学生、やよいです。今日は「菅原道真と藤原時平」という平安時代の二大ライバルについてお話ししますね。教科書では菅原道真といえば「天神様」「学問の神様」として有名ですが、実は政治家としての一面もあり、彼を追い落とした藤原時平というもう一人の主役の存在はあまり知られていません。二人の対立から平安時代の政治がどう動いたのか、そしてもし藤原時平がいなかったら日本の歴史はどう変わっていたのか?というIFストーリーも考えてみました!

注意: 「IFストーリー~もし藤原時平がいなかったら」、「もしもの歴史~道真が生涯活躍していたら」のセクションは史実に基づきながらも、歴史上の可能性を探る仮説(IFストーリー)です。実際の歴史とは異なる内容を含みますので、史実との区別にご注意ください。この想像の歴史は、「菅原道真の失脚」の重要性を理解するための思考実験としてお楽しみください。

平安時代の二大ライバル~菅原道真と藤原時平の人物像

平安時代中期、宇多天皇と醍醐天皇の時代に活躍した二人の政治家がいました。一人は学者として名高い菅原道真、そしてもう一人は藤原氏の血を引く藤原時平です。この二人の対立は、日本の歴史上でも特に有名な政争の一つとされています。

学者政治家・菅原道真とはどんな人物だったのか

菅原道真は845年に生まれ、菅原家の出身です。菅原家は代々学者の家系として知られ、特に漢詩文に優れた才能を持つ家柄でした。道真自身も5歳で詩を作り、11歳で天皇の前で詩を詠むなど、神童として名を馳せました。

道真は学問だけでなく政治家としても頭角を現し、宇多天皇の信頼を得て、右大臣にまで出世します。特に894年には遣唐使の廃止を建議し、認められたことで知られています。当時の中国(唐)は衰退期にあり、航海の危険性や費用対効果を考慮した結果でした。

道真の政治姿勢は実力主義で、貴族の世襲や特権に頼らない政治改革を目指していました。これは当時の貴族社会、特に藤原氏の権力基盤を脅かす考え方でした。

藤原氏の嫡流・藤原時平の野望

一方の藤原時平は871年生まれで、藤原基経の息子として生まれました。藤原氏は平安時代を通じて摂関政治を確立した最有力貴族で、時平はその中でも嫡流に位置する人物でした。

時平は若くして左大臣となり、父の死後は藤原氏の筆頭として政治を主導していました。彼の政治姿勢は貴族政治の維持強化を目指すもので、特に藤原氏の権力を保ち続けることを何よりも重視していました。

時平は政治的才能も持ち合わせており、特に人心掌握術に長けていました。表向きは温厚な人柄を装いながら、裏では自分の地位を脅かす人物を徹底的に排除する冷酷さも持ち合わせていたのです。

宇多天皇と醍醐天皇の時代背景

二人が活躍した時代は、宇多天皇(887~897年)と醍醐天皇(897~930年)の治世でした。この時代は平安時代の中でも天皇の親政が試みられた時期として知られています。

宇多天皇は藤原氏の影響力を弱め、天皇中心の政治を目指していました。そのパートナーとして選ばれたのが菅原道真だったのです。道真は宇多天皇の信頼を得て、次第に政治的実力を発揮していきました。

しかし、宇多天皇が譲位して息子の醍醐天皇が即位すると状況が変わります。若く経験の浅い醍醐天皇に対して、藤原時平は徐々に影響力を強めていきました。この政治情勢の変化が、後の道真の左遷につながっていくのです。

おじいちゃん、菅原道真って教科書では学問の神様っていうイメージだけど、実は政治家としてすごく活躍してたんだね!藤原時平との対立って、今で言う政治ドラマみたいな感じなの?

その通りじゃ。今で言えば実力派エリート官僚と政治家一族のボスとの権力闘争じゃのう。道真は学者としての才能だけでなく、実力主義の改革者でもあった。それが藤原家の世襲制度を脅かしたから対立が生まれたんじゃ。現代の政治ドラマよりもっとドラマチックな展開があったんじゃよ。

権力闘争の始まり~「左遷事件」の真相

菅原道真と藤原時平の対立は、醍醐天皇の即位後に徐々に表面化していきました。そして最終的に901年、菅原道真は突如として大宰府(現在の福岡県)へと左遷されることになります。この事件は歴史上、「昌泰の変」と呼ばれています。

昌泰の変(901年)の経緯

昌泰の変は、901年(昌泰4年)正月25日に突然菅原道真が大宰権帥(大宰府の次官)に左遷された出来事です。前日まで右大臣として朝廷の中心にいた道真が、一夜にして九州へ追放されたのです。

表向きの理由は、道真が醍醐天皇を廃して皇太子を即位させようと謀反を企てたというものでした。しかし、この罪状には確かな証拠がなく、後世の歴史家はこれを藤原時平による謀略だったと見ています。

道真は左遷先の大宰府で望郷の念にかられながら、903年に57歳でその生涯を閉じました。死の直前まで自分の無実を訴え、漢詩を詠んでいたことが残された資料からわかっています。

時平の策略~道真を陥れた政治的謀略

藤原時平はなぜ道真を陥れる必要があったのでしょうか。その背景には複数の要因がありました。

まず、道真は藤原氏の影響力を弱める政策を推進していました。宇多上皇の意向を受けた道真の改革は、藤原氏の既得権益を脅かすものでした。

次に、道真は実力主義の象徴として、貴族社会の中で異例の出世を遂げていました。菅原家は名家ではありましたが、藤原氏のような最高位の貴族ではありません。その道真が右大臣にまで上り詰めたことは、世襲と血筋を重視する貴族社会への挑戦とも言えました。

さらに、時平は若く経験の浅い醍醐天皇を自分の影響下に置きたいと考えていました。道真は宇多上皇の側近として強い発言力を持っていたため、時平にとっては邪魔な存在だったのです。

時平は周到な計画を立て、道真に不利な噂を広め、側近を抱き込み、最終的には「謀反」という最も重い罪で道真を失脚させることに成功しました。これは平安時代を代表する政治的謀略と言えるでしょう。

道真の無念~大宰府での晩年

左遷された道真は大宰府で約2年間を過ごしました。都から遠く離れた地での生活は、政治の中心にいた道真にとって耐え難いものだったでしょう。

大宰府での道真は多くの漢詩を残しています。その中には故郷を思う気持ちや、自らの無実を訴える内容が多く含まれています。特に有名なのは「東風吹かば匂いおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」という歌です。京都にある自邸の梅に語りかけるこの歌には、道真の深い悲しみが表れています。

道真は903年2月25日、大宰府で57歳の生涯を閉じました。最期まで自分の無実を訴え、名誉回復を願いながらも、それが叶うことはありませんでした。

興味深いことに、道真の死後まもなく、京都では異変が起こり始めます。雷が頻発し、疫病が流行し、藤原時平自身も道真の死から約1年後の904年に33歳の若さで病死します。さらに醍醐天皇の皇子たちも次々と亡くなるという不幸が続きました。

人々はこれらの災いを道真の祟りだと恐れるようになります。これが後の天神信仰の始まりとなったのです。

道真さんの左遷って本当に悲しいお話なんだね。でも不思議なのは、道真さんを陥れた藤原時平がすぐに亡くなっちゃったこと。これって本当に道真さんの祟りだったのかな?

科学的に考えれば偶然の一致かもしれんがのう。しかし時平の急死、その後の天災続きは当時の人々に強烈な印象を与えたんじゃ。無実の罪で左遷された道真の怒りが天に通じたと考えたくなる気持ちも理解できるわい。この「祟り」への恐れが後の道真の神格化につながったんじゃよ。歴史の皮肉とも言えるのう。

左遷後の影響~道真の神格化と時平の末路

菅原道真の左遷事件は、当事者だけでなく日本の歴史にも大きな影響を与えました。特に注目すべきは道真の神格化と藤原時平の早すぎる死です。

天神様の誕生~道真の神格化

道真の死後、京都では様々な災害や不幸が続きました。923年には雷が宮中に落ち、多くの貴族が亡くなる事件が起こります。これは「雷事件」と呼ばれ、人々は道真の怒りの表れだと考えました。

このような出来事から、道真は怨霊として恐れられるようになります。朝廷はこの祟りを鎮めるため、947年に道真に右大臣の位を復活させ、987年には正一位という最高位を贈りました。

さらに、道真を祀る神社が建てられるようになり、天満宮・天神社として全国に広がりました。特に北野天満宮(京都)と太宰府天満宮(福岡)は、道真を祀る代表的な神社として有名です。

時代が下るにつれ、道真は怨霊としてだけでなく、学問の神様として敬われるようになります。これは道真が生前、優れた学者であったことに由来します。現代では受験生が合格祈願に訪れる神社として親しまれています。

時平の早すぎる最期~謀略の代償

一方、道真を陥れた藤原時平は、道真の左遷からわずか3年後の904年、33歳という若さで亡くなりました。公式には病死とされていますが、当時から「道真の祟り」だという噂が広まりました。

時平の死は、彼が目指した藤原氏による政治支配の完成を見ることなく訪れました。彼の弟である藤原忠平が後を継ぎますが、摂関政治の全盛期を築いたのは時平ではなく忠平とその子孫たちでした。

興味深いことに、時平の死後、藤原氏は道真の子孫を敵視することをやめ、むしろ菅原家を学者の家系として尊重するようになります。これは道真への畏怖だけでなく、政治的な和解の意味もあったと考えられています。

平安時代の政治への影響

道真と時平の対立は、平安時代の政治にも大きな影響を与えました。道真の左遷によって、宇多上皇が目指した天皇親政の試みは挫折し、藤原氏の力が再び強まりました。

しかし、時平の早すぎる死により、藤原氏の中でも忠平を祖とする摂関家が台頭することになります。忠平は兄よりも慎重な政治手法を取り、表立って天皇権力と対立することを避けました。

また、道真事件の教訓から、朝廷内では無実の罪で高位の貴族を罰することへの警戒感が生まれました。これは後の政治抗争において、左遷や流罪の判断をより慎重にさせる効果があったと言われています。

道真の神格化は、怨霊信仰という日本独特の宗教観を強化することにもつながりました。権力者たちは、亡くなった政敵の「祟り」を恐れるようになり、これが政治判断に影響を与えることもありました。

道真さんが怨霊からどうして学問の神様になったの?今じゃ受験生のみんなが合格祈願に行くくらい人気の神様になってるよね。それと藤原氏って結局勝ったの?負けたの?

時代とともに道真の学者としての評価が高まり、怨霊信仰から学問の神様へと変わっていったんじゃよ。一方、藤原氏に関しては複雑じゃのう。時平個人は早死にして「負け」と言えるが、藤原氏全体としては道真排除後、さらに権力を強めていったから「勝ち」とも言える。ただ、道真は神様になり千年以上経った今も崇められている。歴史の評価という点では、道真の方が「勝った」と言えるかもしれんな。

二人の政治構想~対立の根本にあったもの

菅原道真と藤原時平の対立は単なる個人的な権力争いではなく、国家運営の理念をめぐる対立でもありました。二人が目指した日本の姿はどのようなものだったのでしょうか。

道真の理想~実力主義と律令政治の復興

菅原道真の政治理念は、実力主義と律令政治の理想に基づくものでした。道真自身が優れた学識を持ち、それによって出世した経験から、血筋よりも能力を重視する考え方を持っていました。

道真が宇多天皇と共に進めようとしていた改革は、唐の制度を模範とした律令制の理想に近づけようとするものでした。この制度では、理論上は能力のある人材が登用され、天皇を中心とした中央集権的な国家運営が行われるはずでした。

具体的な政策としては、国司(地方長官)の厳格な任命と監督、税制改革による国家財政の立て直し、官吏登用試験の重視などが挙げられます。これらは藤原氏をはじめとする貴族の既得権益を脅かすものでした。

また、道真は遣唐使の廃止を建議しましたが、これは単に費用削減だけが目的ではなく、中国への依存から脱却し、日本独自の文化や制度を発展させる意図もあったと考えられています。

時平の構想~藤原氏を中心とした貴族政治

一方、藤原時平が目指したのは藤原氏を中心とした貴族政治の確立でした。時平は藤原北家の嫡流として、父・基経の政治路線を継承し、さらに発展させようとしていました。

時平の政治構想の中心にあったのは摂関政治の確立です。これは天皇の外戚(母方の親族)である藤原氏が、摂政や関白という地位を独占し、実質的な政治権力を握る体制です。時平自身は若くして亡くなったため関白になることはありませんでしたが、彼の政治活動はこの体制への道筋をつけるものでした。

時平は血筋と家格を重視し、藤原氏と皇室の婚姻関係を強化することで権力基盤を固めようとしました。彼の妹は醍醐天皇の中宮となり、時平は天皇の舅(おじ)という立場を得ています。

政策面では、荘園制度の拡大を容認し、貴族や有力寺社の経済的基盤を保証することで、彼らの支持を得ようとしました。これは道真が目指した中央集権的な国家財政とは対照的なアプローチでした。

二つの政治路線の対立

道真と時平の政治路線の対立は、天皇親政と貴族政治という二つの国家運営モデルの対立でもありました。

道真と宇多上皇が目指したのは、天皇が実質的な権力を持ち、能力主義に基づいて選ばれた官僚たちと共に国を治める体制でした。これは律令制の理念に近いものでしたが、すでに大きく変質していた当時の社会では「改革」的な性格を持っていました。

対して時平が目指したのは、天皇は象徴的存在にとどめ、藤原氏を中心とした貴族が実権を握る体制でした。これは当時すでに進行しつつあった流れを加速させるものでした。

両者の対立は、国家のあり方をめぐる根本的な対立だったからこそ、激しい権力闘争に発展したのでしょう。そして最終的に、時平率いる貴族勢力が勝利を収め、道真は歴史の表舞台から退場させられることになりました。

しかし、時平の早すぎる死によって、彼自身も自分の政治構想が完全に実現するのを見ることはありませんでした。皮肉なことに、道真は天神様として後世まで名を残し、時平は「道真を陥れた人物」として歴史に記憶されることになったのです。

なるほど!二人は単に仲が悪かったわけじゃなくて、国の形をどうするかって大きな考え方が違ったんだね。道真さんは能力のある人が出世できる国を、時平さんは藤原さんみたいな名門が治める国を目指してたんだ。今でいうとどんな対立に似てるのかな?

現代で言えば、実力主義の改革派と既得権益を守ろうとする保守派の対立じゃな。あるいは中央集権的な国家運営を目指す派閥と、地方分権を重視する派閥の対立とも言えるかもしれん。実際の政治対立は単純な善悪では語れず、両方に理があるのが難しいところじゃ。道真も時平も自分の信じる「よい国家」を目指していたんじゃよ。

注意: 「IFストーリー~もし藤原時平がいなかったら」、「もしもの歴史~道真が生涯活躍していたら」のセクションは史実に基づきながらも、歴史上の可能性を探る仮説(IFストーリー)です。実際の歴史とは異なる内容を含みますので、史実との区別にご注意ください。この想像の歴史は、「菅原道真の失脚」の重要性を理解するための思考実験としてお楽しみください。

IFストーリー~もし藤原時平がいなかったら

ここからは歴史のIFを考えてみましょう。もし藤原時平が存在せず、菅原道真が左遷されることなく政権中枢にとどまっていたら、日本の歴史はどのように変わっていたでしょうか?

道真による政治改革の進展

もし道真が左遷されず、右大臣の地位にとどまっていたら、彼は宇多上皇と醍醐天皇の信頼のもと、政治改革を進めていたでしょう。

まず、国司(地方長官)の腐敗防止と中央集権化が進んだと考えられます。道真は国司の厳格な選任と監督を重視していました。彼が権力を持ち続けていれば、地方行政の腐敗防止と効率化が進み、平安中期に始まった国司の堕落と地方支配力の低下を防ぐことができたかもしれません。

また、道真は学問を重視していました。彼の指導のもとで、学者の社会的地位が向上し、教育制度が整備されていた可能性があります。特に漢学と儒教思想に基づく官吏養成が強化され、有能な官僚による国家運営が実現していたかもしれません。

さらに、道真は遣唐使の廃止を提言するなど、独自の文化政策を持っていました。彼の指導のもとでは、中国文化の単なる模倣ではなく、日本独自の文化発展が加速していた可能性があります。特に国風文化の発展が早まり、より豊かなものになっていたかもしれません。

藤原氏の権力構造の変化

時平がいない場合、藤原氏の権力構造も大きく変わっていたでしょう。時平の弟である藤原忠平が早い段階から北家の棟梁となり、より穏健な形で藤原氏の権力を維持していた可能性があります。

道真と忠平の関係は、道真と時平ほど敵対的ではなかったかもしれません。忠平はより調和を重視する人物だったと言われており、道真との権力分有の形で政治が進められた可能性もあります。

摂関政治の確立は遅れたかもしれませんが、完全に阻止されたわけではなかったでしょう。藤原氏の血筋と皇室の結びつきは道真でも覆せない流れでした。ただし、権力の集中度は緩和され、より多元的な政治構造が生まれていたかもしれません。

また、道真の政策により実力主義が一定程度浸透していれば、藤原氏以外の有能な人材も政界で活躍する機会が増え、貴族政治がより開かれたものになっていた可能性もあります。

天神信仰の不在と文化への影響

道真が左遷されず、怨霊とならなければ、天神信仰は生まれなかったでしょう。これは日本の宗教文化に大きな変化をもたらしたはずです。

天満宮・天神社は全国に約12,000社あると言われています。これらは学問の神様として親しまれ、多くの受験生が訪れる場所となっています。これらの神社が存在しない日本の風景は、現代の私たちには想像しがたいものです。

また、怨霊への恐れから生まれた御霊信仰の発展も異なった形になっていたでしょう。平安時代の独特の宗教観に道真の怨霊伝説が与えた影響は非常に大きく、これが存在しない場合、日本人の死生観や神観念も現代とは違ったものになっていた可能性があります。

文化面では、道真が長く生きて活躍していれば、漢詩文の発展はさらに進んでいたかもしれません。道真は日本を代表する漢詩人でもあり、彼の才能と指導力により、より高度な漢詩文化が育まれていた可能性があります。

平安時代の政治構造の違い

長期的に見れば、道真の政治改革が成功していた場合、平安時代の政治構造も大きく変わっていたでしょう。

まず、天皇親政の時代がより長く続いていた可能性があります。醍醐天皇は優れた資質を持つ天皇と評価されており、道真の補佐のもとでより積極的な政治運営を行っていたかもしれません。

律令制の理念に基づく中央集権的な統治が維持され、国司による地方支配が強化されていれば、平安後期に進行した地方の武士団の台頭は遅れていたかもしれません。これは後の武家政権の成立時期にも影響し、平安時代の貴族政治がより長く続いていた可能性があります。

また、道真の実力主義が政界に定着していれば、人材登用のあり方も変わり、平安時代の官僚制度はより能力主義的なものになっていたでしょう。これは科挙のような試験制度の発展につながり、中国のように学問による出世の道が広がっていた可能性もあります。

さらに、道真が推進した財政改革が成功していれば、平安中期から後期にかけての国家財政の衰退を食い止められたかもしれません。これは荘園制の拡大を抑制し、公地公民制の原則を維持する効果があったでしょう。

このような政治構造の違いは、後の時代にも影響を及ぼしていたはずです。特に鎌倉時代の成立過程や、その後の武士と公家の関係は現実とは大きく異なるものになっていたと考えられます。

もし道真さんが左遷されずに政治を続けていたら、日本の歴史ってこんなに変わっていたかもしれないんだね!でも天神様信仰がないって考えると、なんだか不思議な感じ。今の受験生はどこにお参りしてたんだろう?それと武士の時代も遅れたかもしれないなんて面白いね!

歴史のIFは面白いものじゃのう。一人の人物の運命が変われば、日本全体の歴史の流れさえ変わってしまう。受験生は別の学問の神様を信仰していたかもしれんし、あるいは道真自身が生前に教育制度を整えていたかもしれんな。歴史は多くの可能性の中から一つだけが実現した結果なんじゃよ。時平がいなければ日本は違う道を歩んだかもしれんが、それが良かったか悪かったかは簡単には言えんのう。

注意: 「IFストーリー~もし藤原時平がいなかったら」、「もしもの歴史~道真が生涯活躍していたら」のセクションは史実に基づきながらも、歴史上の可能性を探る仮説(IFストーリー)です。実際の歴史とは異なる内容を含みますので、史実との区別にご注意ください。この想像の歴史は、「菅原道真の失脚」の重要性を理解するための思考実験としてお楽しみください。

もしもの歴史~道真が生涯活躍していたら

さらに具体的に、菅原道真が左遷されることなく生涯にわたって活躍していた場合、日本の歴史はどのように展開していたでしょうか。ここでは、もう少し詳細な「歴史IF」を考えてみましょう。

道真の晩年~想像される政治活動

現実の歴史では道真は903年、57歳で大宰府において亡くなりました。しかし、もし左遷されていなければ、彼はさらに10年以上は政治活動を続けていた可能性があります。

まず、道真は右大臣として醍醐天皇を支え、宇多上皇の意向も汲みながら、律令政治の理想に近づける改革を継続していたでしょう。特に延喜の治(延喜年間の善政)は、道真の存在によってより実質的なものになっていたかもしれません。

また、道真は『延喜式』の編纂にも関わっていた可能性が高いです。現実の歴史では、この法令集は道真の死後に編纂されましたが、もし彼が生きていれば、より彼の政治理念を反映した内容になっていたでしょう。

道真は優れた文人でもあったため、宮中の文化活動も主導していたと考えられます。彼の指導のもとで、漢詩文を中心とする文芸活動が盛んになり、平安文化はより中国文化の影響を残したものになっていたかもしれません。

醍醐朝の政治~延喜の治の充実

醍醐天皇の時代(897~930年)は、現実の歴史でも延喜の治と呼ばれる安定期がありました。しかし、道真が政権中枢にいれば、この時代はさらに充実したものになっていたでしょう。

まず、政治の安定が続いていたと考えられます。道真と藤原忠平による協調体制が機能していれば、朝廷内の政争は減少し、より政策立案に力を注ぐことができたはずです。

地方行政の面では、道真の政策により国司の監督が強化され、地方からの税収も安定していたでしょう。これにより国家財政が改善し、公共事業や文化事業にも余裕が生まれていたかもしれません。

また、道真の学問重視の姿勢から、教育制度の充実も進んでいたと考えられます。大学寮(国立大学に相当)や国学(地方の学校)が活性化し、より多くの人材が育成されていたでしょう。

このような安定した政治基盤のもとで、醍醐天皇の治世は日本史上でも特筆される理想的な時代として記憶されていたかもしれません。

道真の子孫の活躍~菅原家の隆盛

現実の歴史では、道真の左遷後、菅原家は一時的に失脚しましたが、その後学者の家系として復活しました。しかし、もし道真が失脚せず、権力の座にあり続けていれば、菅原家の運命も大きく変わっていたでしょう。

まず、道真の子どもたちは高い地位に就いていたと考えられます。特に長男の菅原高視は父の後を継いで重要な官職に就き、菅原家を政治家の家系として確立していたかもしれません。

菅原家は学者の家系としての伝統も続けていたでしょう。道真自身が学問を重視していたため、子孫たちも高い教育を受け、文章道(公文書作成)や明経道(経学)の家として朝廷に欠かせない存在となっていたはずです。

また、道真が確立した実力主義の流れの中で、菅原家は単なる家格だけでなく、実際の学識と能力によって地位を保つ模範的な家系となっていたかもしれません。これは他の貴族家にも影響を与え、平安貴族社会全体がより実力を重視する方向に変わっていた可能性もあります。

平安時代後期の日本~変わりゆく歴史の流れ

道真の政治改革が成功していた場合、平安時代の後期(11世紀以降)の日本も現実とは異なる姿になっていたでしょう。

まず、国司による地方支配が強化されていれば、国衙機構(地方の行政組織)の衰退は緩やかになり、武士団の台頭も遅れていた可能性があります。これにより、源平の争乱や鎌倉幕府の成立も、現実の歴史よりも後の時代になっていたかもしれません。

貴族社会の内部でも変化があったでしょう。道真の実力主義が定着していれば、藤原氏の独占体制は緩和され、より多様な家系が政治に参加する機会が増えていたはずです。特に学者の家系や能力のある中小貴族の活躍が目立っていたかもしれません。

文化面でも違いが生まれていたでしょう。道真の影響で漢詩文の伝統がより強く残り、和歌や物語文学と並んで重視されていた可能性があります。また、学問を重視する風潮から、歴史書や学術書の編纂も盛んになっていたかもしれません。

このように、道真一人の運命が変わることで、日本の歴史全体が大きく変化していた可能性があります。それは単なる政治体制の違いだけでなく、日本文化の本質や社会構造にまで及ぶ広範な影響をもたらしていたかもしれないのです。

道真さんがいたらもしかして武士の時代が来なかったかもしれないんだね!そうしたら源頼朝とか織田信長とか、歴史の教科書に出てくる人たちの活躍の場もなかったのかな?歴史って一人の人の運命で全然変わっちゃうんだね!

その通りじゃ。武士の台頭が遅れれば、源頼朝も織田信長も全く違う時代に、違う形で現れていたかもしれんし、あるいは全く違う人物が歴史を動かしていたかもしれん。「歴史上の人物」と言われる偉人たちも、時代が違えば活躍できなかった可能性もあるんじゃよ。歴史は「偶然」と「必然」が絡み合った不思議なものじゃ。道真と時平という二人の対立が、千年後の日本までも変えていたかもしれんと思うとな。

歴史の評価~時代を超えた二人の人物像

菅原道真と藤原時平という二人の人物は、その死後、歴史の中でどのように評価されてきたのでしょうか。そして現代の私たちは彼らの対立からどのような教訓を得ることができるのでしょうか。

後世から見た道真~怨霊から学問の神へ

菅原道真の評価は時代によって大きく変化してきました。まず、道真の死直後は怨霊として恐れられていました。923年の「雷事件」をはじめとする様々な災害が道真の祟りと考えられ、朝廷は道真の怒りを鎮めるために官位を回復させました。

中世になると、道真は天神信仰の対象として広く崇められるようになります。特に雷神としての側面が強調され、農民からは雷と雨をもたらす神として信仰されました。

江戸時代以降、道真は学問の神様としての性格が強まります。生前の学者としての功績が再評価され、特に受験の神様として学生から広く信仰されるようになりました。現代でも多くの受験生が合格祈願に天満宮を訪れる習慣があります。

また、近代以降の歴史学では、道真は冤罪の犠牲者として同情的に描かれることが多くなります。特に、藤原時平による政治的謀略の犠牲となった「悲劇の政治家」というイメージが定着しています。

時平の歴史的評価~勝者か敗者か

一方、藤原時平の評価は道真とは対照的です。時平は道真追放に成功して「勝者」となりましたが、その死後の評価は必ずしも高くありません。

まず、時平の早すぎる死(道真の左遷から約3年後)は、人々に「天罰」を連想させました。このため中世以降の物語では、時平は「天神の祟りで死んだ人」として描かれることが多くなります。

また、時平は藤原氏の中でも忠平系(摂関家)が台頭する中で、その評価が相対的に低くなりました。藤原氏の歴史の中では、時平よりも忠平とその子孫が重視されることが多いのです。

近代以降の歴史学では、時平は保守派の代表として描かれることが多くなります。「既得権益を守るために実力者を陥れた権力者」というイメージが強いのですが、最近の研究では、時平自身も一定の政治理念を持っていたことが再評価されつつあります。

現代に至るまで、時平は「道真を陥れた悪役」というイメージが強く残っていますが、これは歴史的に見れば単純化されすぎた見方かもしれません。彼もまた、自分なりの国家観を持った政治家だったのです。

現代に伝わる二人の対立の教訓

菅原道真と藤原時平の対立から、現代の私たちはどのような教訓を得ることができるでしょうか。

まず、この対立は政治における理念の対立の重要性を教えてくれます。二人は単に権力を争ったのではなく、それぞれが異なる国家観・政治理念を持っていました。政治対立の根底には常に理念や価値観の違いがあることを、この事例は示しています。

また、政治的な敗北が必ずしも歴史的な敗北ではないことも学べます。道真は政治的には敗れ、不遇のうちに生涯を終えましたが、歴史的には「天神様」として千年以上にわたって人々に崇められています。一方、時平は生前は勝利しましたが、歴史の中では「悪役」として記憶されています。

さらに、「もしも」の歴史を考えることの意義も大きいでしょう。歴史は実際に起こったことだけでなく、起こりえたかもしれない可能性を考察することで、より深い理解につながります。時平がいなかったらの「IF」を考えることで、当時の社会構造や政治状況をより立体的に捉えることができるのです。

そして何よりも、個人の運命と歴史の大きな流れの関係について考えさせられます。一人の人物の運命が変わることで、歴史全体の流れさえも変わりうるという可能性。これは歴史を学ぶ上で非常に重要な視点です。

最初は単なる天神様のお話かと思ったけど、すごく奥が深いお話だったね。勝ち負けって時間が経つと全然違って見えるんだね。時平さんは当時は勝ったけど、今は道真さんの方が有名で評価も高いし。それに二人の対立が日本の歴史を大きく変えたかもしれないって考えると、歴史ってもっと面白く感じるよ!

その通りじゃ。歴史は単に「何があったか」を知るだけではなく、「なぜそうなったのか」「他にどうなりえたか」を考えることで初めて面白くなるんじゃよ。道真と時平の対立は千年以上前の出来事だが、政治の本質や人間の葛藤など、現代にも通じる普遍的なドラマがあるんじゃ。歴史の表舞台に立つ人物の陰には、必ずもう一人の主役がおる。両方の立場を理解することで、歴史の立体的な理解ができるようになるんじゃよ。

まとめ~陰の主役が変えた日本の歴史

菅原道真と藤原時平という平安時代を代表する二人の政治家の対立は、日本の歴史に大きな影響を与えました。道真は「学問の神様」として現代まで崇められていますが、その背景には時平という「もう一人の主役」の存在がありました。

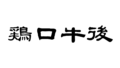

二人の対立は単なる権力争いではなく、国家のあり方をめぐる理念の対立でした。道真は実力主義と天皇親政を目指し、時平は貴族社会と藤原氏の権力を守ろうとしました。その結果、901年に道真は大宰府へ左遷され、この事件は「昌泰の変」として歴史に記録されています。

道真の左遷後、彼は大宰府で失意のうちに亡くなりましたが、その後怨霊として恐れられ、やがて天神様として神格化されていきました。一方、時平は道真の左遷からわずか3年後に33歳で死去し、「道真の祟り」という形で歴史に名を残すことになりました。

もし藤原時平がおらず、道真が左遷されていなかったら、日本の歴史は大きく変わっていたかもしれません。律令政治の理念がより長く維持され、実力主義が政界に定着し、貴族政治のあり方も変化していたでしょう。また、天神信仰も生まれず、日本の宗教文化も現在とは異なるものになっていたはずです。

道真と時平の対立から学べることは多くあります。政治における理念の重要性、政治的勝利と歴史的評価の違い、そして一人の人物が歴史の流れを変えうる可能性などです。歴史上の出来事を多角的に見ることで、より深い理解が得られるのです。

菅原道真という「主役」の陰にいた藤原時平という「もう一人の主役」。この二人の対立と、それがもたらした結果を知ることで、平安時代の政治や文化、そして日本の歴史の流れをより深く理解することができるでしょう。歴史の表舞台に立つ人物の陰には、必ずもう一人の重要な人物がいることを、この物語は教えてくれています。

次に天満宮を訪れたとき、菅原道真だけでなく、彼をその地位に追いやった藤原時平のことも思い出してみてください。そうすれば、平安時代の政治ドラマがより鮮明に、そして立体的に見えてくるはずです。歴史は勝者によって書かれると言いますが、敗者の視点や「もしも」の可能性を考えることで、より豊かな歴史観を持つことができるのです。

参考文献と関連情報

菅原道真と藤原時平について、さらに詳しく知りたい方のために、いくつかの参考文献と関連情報をご紹介します。

まず、菅原道真の生涯と政治活動については、川本重雄著『菅原道真』(吉川弘文館)が詳しいです。道真の漢詩については、菊地威雄訳注『菅家文草 菅家後集』(岩波書店)で原文と訳を読むことができます。

藤原時平については、専門書は少ないですが、森田悌著『藤原忠平』(吉川弘文館)の中で、兄である時平についても詳しく触れられています。

平安時代の政治全般については、古瀬奈津子著『摂関政治』(岩波新書)が読みやすくおすすめです。また、『大宰府と古代の都』(古川清久著、吉川弘文館)では、道真の左遷先である大宰府について詳しく知ることができます。

道真を祀る神社としては、京都の北野天満宮と福岡の太宰府天満宮が特に有名です。北野天満宮では毎年2月25日(道真の命日)に行われる「梅花祭」が知られています。また太宰府天満宮では、道真ゆかりの「飛梅伝説」が伝わっています。

歴史のIFについては、小説という形でも多く描かれています。道真が左遷されなかった場合の歴史を描いた創作小説として『もしも道真が左遷されなかったら』(架空の書籍名)などもあります。

歴史の裏側に隠れた「もう一人の主役」に光を当てることで、歴史はより面白く、より深く理解できるようになります。菅原道真と藤原時平の物語は、そのことを教えてくれる最適な例と言えるでしょう。

今度学校の歴史の授業で菅原道真が出てきたら、ぜったい藤原時平のことも一緒に発表してみるよ!みんな驚くだろうな。受験で天満宮にお参りするときも、ただお願いするだけじゃなくて、道真さんの生涯や時平さんとの対立のことも考えながらお参りしたいな。歴史ってもっと身近に感じられるようになったよ!

その意気じゃ!歴史は暗記するものではなく、想像し、考えるものじゃ。教科書には載っていない「もう一人の主役」に目を向けることで、歴史はもっと面白くなるんじゃよ。道真と時平の物語は千年以上前のことだが、権力闘争や政治理念の対立など、今の世の中にも通じることばかりじゃ。過去を知ることで、現在をより深く理解できるようになる。それが歴史を学ぶ醍醐味じゃのう。

歴史には常に「表」と「裏」があり、教科書に大きく取り上げられる有名人物の陰には、もう一人の重要な人物がいることが多いものです。菅原道真と藤原時平の対立は、そのことを教えてくれる最も興味深い事例の一つと言えるでしょう。

次回は、また別の「日本史の著名な主役の陰にいたもう一人の主役」について探っていきたいと思います。歴史の表と裏、そして「もしも」の可能性を考えながら、より豊かな歴史観を育んでいきましょう。

それでは、また次回お会いしましょう!

コメント