みなさんこんにちは!中学生歴史研究家のやよいです。私、先日おじいちゃんと一緒に京都の大原にある寂光院というお寺に行ってきたの。そこで建礼門院徳子という平安時代末期から鎌倉時代初期に生きた女性のお話を聞いて、とっても感動したから今日はその話をシェアしたいなと思うの。

今回は平家物語でも有名な建礼門院徳子の波乱万丈な人生と、平家滅亡後に彼女が選んだ寂光院での余生について詳しく紹介するね。歴史の教科書ではあまり詳しく書かれていない、徳子の生き方から見える平安時代末期の女性の生き様が見えてくるはず!

建礼門院徳子とは?平家の栄華と共に生きた悲劇の皇后

まずは建礼門院徳子がどんな人だったのか、基本的なことからお話しするね。

平清盛の娘として生を受けた徳子

建礼門院徳子は平清盛と二位の尼(平時子)の娘として生まれたの。生まれた年ははっきりとは分かっていないけれど、だいたい1155年(久寿2年)頃と言われているよ。

徳子は平家の全盛期に生まれたから、幼い頃からとても豪華な暮らしをしていたんだって。当時の平家は武家でありながら、公家社会にも強い影響力を持っていたから、徳子も公家の教養をしっかり身につけて育ったんだよ。

彼女は和歌や琵琶の才能もあったと言われているの。当時の貴族の女性に求められた教養をしっかり身につけた、優雅な女性だったんだね。

16歳で高倉天皇の中宮に

徳子の人生が大きく動いたのは16歳の時。彼女は当時の天皇だった高倉天皇の中宮(皇后)になったの。これは政治的な理由が大きかったと言われていて、父・清盛が自分の娘を皇后にすることで、平家の権力をさらに強めようとしたんだって。

中宮になった徳子は1178年(治承2年)に安徳天皇となる皇子を出産したの。この出来事で平家の権力はさらに強まったけれど、同時に源氏を中心とする他の武士たちの反感も買うことになったんだよ。

安徳天皇の母として

徳子が産んだ皇子・安徳天皇は、わずか3歳で即位することになったの。これには平清盛の強い意向があったと言われているよ。

幼い天皇の母として、徳子は重要な役割を担うことになったけれど、同時に平家と源氏の争いに巻き込まれる運命にも。徳子は政治的な駒として利用されながらも、母として我が子を守ろうとしたんだね。

しかし、源平の争いが激しくなる中で、徳子の人生はさらに激動の時代に入っていくことになるの。

徳子って平家の全盛期に生まれて、皇后になって、息子も天皇になったのに、結局は平家の滅亡と一緒に悲劇の人生を歩むことになったの?

そうじゃ、やよい。徳子は平家の栄華も、そして滅亡も身をもって体験した女性なのじゃ。ただの悲劇の人物ではなく、苦難を乗り越えて自らの生き方を選び取った強い女性でもあったのじゃよ。歴史に翻弄されながらも、最後は自分の意志で人生を全うしたのが建礼門院徳子なのじゃ。

平家滅亡の時代を生きる—壇ノ浦の戦いと愛する人々との別れ

次に、徳子の人生で最も悲劇的な出来事、平家の滅亡と壇ノ浦の戦いについて見ていくね。

平家都落ちと西国への逃避行

1183年(寿永2年)、源義仲の軍勢が京都に迫ると、平家は幼い安徳天皇と三種の神器を携え、京都から西へ逃れることになったの。これが平家の都落ちと呼ばれる出来事。

徳子も愛する息子・安徳天皇と共に京都を後にして、西国へと逃れることになったんだ。それまで優雅な宮廷生活を送っていた徳子にとって、この逃避行は想像を絶する苦難だったと思うの。

平家一門は太宰府や屋島などを転々としながら源氏と戦いを続けたんだけど、徳子は母として幼い天皇を守りながら、不安な日々を過ごしていたんだって。

壇ノ浦の戦いと愛する息子との別れ

1185年(文治元年)3月24日、平家と源氏の最終決戦となる壇ノ浦の戦いが起こったの。現在の山口県下関市付近の海域で行われたこの海戦で、平家は完全に敗北してしまったんだ。

敗北が確定的になった時、平家の重臣たちは三種の神器を持った安徳天皇を抱いて海に身を投げようとしたの。徳子もその場にいて、我が子が海に沈むのを見ることになったんだよ。

「皇居は海の底にあり」という言葉を残して、わずか8歳だった安徳天皇は祖母の二位尼(平時子)に抱かれて入水したと伝えられているの。息子を失った徳子の悲しみは、どれほど深かったことでしょう。

生き残った悲しみ

壇ノ浦の戦いで、徳子は平家の多くの人々が入水する中、生き残ったの。これについては、源氏側が意図的に徳子を生かしたという説もあるよ。なぜなら、徳子は前天皇(高倉天皇)の中宮であり、尊い身分だったから。

愛する息子や家族を失った徳子は、源氏側に保護される形で京都へと連れ戻されることになったの。彼女にとって、愛する人々を失い、自分だけが生き残ったことは、大きな苦しみだったに違いないね。

『平家物語』では、この時の徳子の悲しみを「この世の思いを残して浮かぶ波の上に立ちながら、入水することもできず」と表現しているんだって。生き残る苦しみを背負った徳子の姿が伝わってくるね。

壇ノ浦の戦いで徳子は愛する息子を目の前で失ったのに、自分だけ生き残ってしまったなんて…。それってすごく辛いことだよね。どうやって徳子はその後を生きていけたの?

そうじゃ、壇ノ浦での出来事は徳子にとって言葉では表せないほどの悲劇じゃったのう。だがな、彼女は悲しみを抱えながらも生きる道を選んだのじゃ。その後、京都に戻され、そして最終的に大原の寂光院で出家して仏道に生きることで、自分なりの救いを見出していったんじゃよ。生き残ることも、時には死ぬよりも辛い選択かもしれんが、徳子はその辛さを背負いながら生きる意味を見つけていったのじゃ。

京都への帰還と建礼門院号—転機を迎えた徳子の人生

壇ノ浦の戦いで生き残った徳子はその後、どのような人生を歩むことになったのでしょうか。

京都への帰還と後白河法皇の配慮

平家滅亡後、徳子は源氏に連れられて京都へと戻ることになったの。京都に戻った徳子を温かく迎えたのは、当時実権を握っていた後白河法皇だったんだよ。

後白河法皇は徳子に対して深い同情を示し、彼女の身分を尊重して適切な処遇を与えたの。法皇は徳子が高倉天皇の中宮であり、また自分の孫である安徳天皇の母であることを重んじたんだって。

こうして徳子は、敵方だった源氏の世となった京都で、再び貴族としての暮らしを始めることになったんだけど、もちろん心の傷は深かったはずだよね。

「建礼門院」の院号を賜る

1186年(文治2年)、徳子は後白河法皇から「建礼門院」という院号を賜ったの。院号というのは、高貴な身分の人に与えられる特別な称号で、徳子が公的にも高い地位にあることを示すものだったんだよ。

「建礼門院」という名前は、京都御所の南側にある「建礼門」に由来しているんだって。この称号を得たことで、徳子は「建礼門院徳子」あるいは単に「建礼門院」と呼ばれるようになったの。

源氏の世になった京都で、平家の娘である徳子がこのような高い称号を与えられたことは、彼女の身分の高さと、後白河法皇の配慮を示しているね。

源氏の世での生活と心の葛藤

院号を与えられ、一定の敬意を払われながらも、建礼門院徳子の心は決して平穏ではなかったの。彼女は愛する息子や家族を失い、かつての敵である源氏が支配する世の中で生きることになったんだから。

『平家物語』などの文学作品では、この頃の徳子が京都の六条堀川あたりに住んでいたとされているけど、華やかな宮廷生活とは異なり、比較的質素な暮らしをしていたと考えられているの。

徳子は表面上は源氏の世に受け入れられながらも、心の中では平家の人々への思いや、亡き息子への悲しみを抱えていたはず。この葛藤が、やがて彼女を出家への道へと導いていくことになるんだよ。

後鳥羽天皇への思い

この時期の徳子にとって、一つの慰めとなったのが、後鳥羽天皇の存在だったと言われているの。後鳥羽天皇は徳子の夫だった高倉天皇の弟にあたる人で、安徳天皇の叔父にもあたるんだ。

徳子は後鳥羽天皇を我が子を亡くした後の精神的な支えとして大切に思っていたと伝えられているよ。時には後鳥羽天皇に会いに行き、亡き息子の面影を重ね合わせていたという逸話も残っているんだって。

しかし、やがて徳子は世俗の生活に限界を感じるようになり、仏道に生きる決意を固めていくことになるの。

建礼門院って、敵だった源氏の世で生きていくのはすごく辛かったと思うな。でも法皇からちゃんと院号をもらえたって、それだけ尊重されていたってことだよね?

そうじゃな、やよい。建礼門院は平家の出身でありながらも、高倉天皇の中宮という高い身分があったゆえに、源氏の世になっても敬意を払われたのじゃ。しかし表面上の処遇がどうあれ、愛する人々を失った心の傷は深く、やがて彼女は俗世を離れる決断をすることになるのじゃよ。政治の駒として生きてきた彼女が、初めて自分の意志で選んだ道が出家だったのかもしれんのう。

寂光院での生活—出家して仏道に生きる決断

建礼門院徳子が最終的に選んだ生き方、それが寂光院での出家生活でした。彼女がなぜこの道を選び、そこでどのような日々を過ごしたのかを見ていきましょう。

出家の決意と大原への移住

建礼門院徳子が出家を決意したのは、平家滅亡から数年後のこととされているの。正確な年は記録によって異なるけれど、だいたい1190年(建久元年)頃と考えられているんだ。

徳子は出家にあたって、京都の北東、大原という場所を選んだの。大原は京都の中心部から少し離れた山あいの地域で、比叡山延暦寺にも近い静かな土地だったんだよ。

彼女がなぜ大原を選んだのかについては、「都の喧騒から離れて静かに仏道に専念したかった」という理由や、「亡くなった平家の人々の菩提を弔うため」という理由が考えられているの。また、「平家物語」では、徳子自身が「大原は隠れ住むのにふさわしい場所」と語ったとされているよ。

寂光院での修行と尼としての日々

大原に移り住んだ建礼門院徳子は、実は寂光院を創建したわけではないの。寂光院は天台宗の尼寺で、山号を玉泉寺といい、推古2年(594年)に聖徳太子が父・用明天皇の菩提を弔うために建立されたと伝えられているんだよ。初代住持は聖徳太子の御乳人であった玉照姫で、建礼門院徳子は第3代の住持となったんだって。

寂光院での徳子の暮らしは非常に質素なものだったと伝えられているの。かつては豪華絢爛な平家の姫君、そして皇后として優雅な生活を送っていた彼女が、簡素な草庵で尼として過ごす日々。この対比は多くの人々の心を打ち、後の文学作品にも大きな影響を与えることになったんだよ。

徳子は寂光院で読経や写経に励みながら、亡くなった家族や平家の人々の菩提を弔っていたと言われているの。特に愛する息子・安徳天皇の冥福を祈る日々を送っていたんだろうね。

後鳥羽上皇の訪問と「大原御幸」

寂光院での建礼門院の生活で特に有名なエピソードが、後鳥羽上皇の訪問、いわゆる「大原御幸(おおはらごこう)」なの。

1186年(文治2年)、すでに上皇となっていた後鳥羽上皇が大原の寂光院を訪れ、出家して質素な生活を送る建礼門院と対面したという出来事だよ。

この訪問は『平家物語』の中でも感動的な場面として描かれていて、かつての栄華を捨てて出家した建礼門院と、彼女を慰めようとする上皇との対面は多くの人々の心を打つものだったんだって。

上皇は建礼門院に都に戻るよう勧めたと言われているけれど、彼女はそれを固く辞退し、大原

上皇は建礼門院に都に戻るよう勧めたと言われているけれど、彼女はそれを固く辞退し、大原での出家生活を続けることを選んだの。この場面は多くの絵画や文学作品にも取り上げられていて、「大原御幸」として日本の文化史に大きな影響を残したんだよ。

最期の日々と遺した影響

建礼門院徳子は寂光院で静かな余生を送り、1213年(建保元年)頃に亡くなったとされているの。享年は約60歳前後と考えられているよ。

彼女の死に関する詳しい記録はあまり残されていないけれど、最期まで仏道に生き、亡き家族や平家一門の人々の菩提を弔い続けたと伝えられているんだ。

建礼門院徳子の生涯、特に平家滅亡後の出家生活は、多くの人々に深い感銘を与え、『平家物語』をはじめとする文学作品や、能、歌舞伎などの題材として今日まで語り継がれているの。彼女の生き方は、時代に翻弄されながらも自らの意志で人生の道を選んだ、古代日本における女性の生き様の一つの象徴となっているんだね。

建礼門院が大原で静かに暮らすことを選んだのは、ただ悲しみから逃げたわけじゃなくて、自分の意志で選んだ道だったんだね。上皇が迎えに来ても断ったって、すごく強い決意があったんだね?

そのとおりじゃ、やよい。建礼門院は生涯のほとんどを他者の意志によって生きてきた。平家の娘として、高倉天皇の妃として、政治的な駒として扱われてきたのじゃ。だが大原での出家は、彼女が初めて自分自身の意志で選んだ道じゃったのかもしれんのう。それは単なる逃避ではなく、苦しみを抱えながらも自らの生き方を貫くという強さの表れじゃったんじゃよ。

平家物語に描かれる建礼門院—文学作品が伝える徳子の姿

建礼門院徳子の生涯は、『平家物語』をはじめとする文学作品に多く取り上げられ、後世に大きな影響を与えました。ここでは、文学作品に描かれた徳子の姿を見ていきましょう。

『平家物語』における建礼門院像

『平家物語』は平家の栄枯盛衰を描いた軍記物語で、鎌倉時代に成立したとされているの。この物語の中で建礼門院徳子は、平家の悲劇を象徴する重要な人物として描かれているんだよ。

特に有名なのが、「巻第十 大原御幸」の章。ここでは、大原の寂光院で質素な生活を送る建礼門院のもとに後鳥羽上皇が訪れる場面が感動的に描かれているの。

この場面で建礼門院は、平家の繁栄と滅亡、そして愛する息子・安徳天皇との別れを悲しく回想する。この回想を通じて、平家の栄華とそのはかなさが象徴的に表現されているんだ。

『平家物語』の建礼門院像は、悲劇の中にも気品と信仰心を失わない高貴な女性として描かれていて、多くの人々の心を打つものとなっているよ。

「大原御幸」の感動的な場面

『平家物語』の中でも特に感動的とされる「大原御幸」の場面では、建礼門院が後鳥羽上皇に向かって平家の滅亡と愛する人々との別れを語るシーンがあるの。

この場面で建礼門院は、壇ノ浦の戦いで幼い安徳天皇が入水する様子を涙ながらに語り、それを聞く上皇も涙を流すという感動的な場面が描かれているんだ。

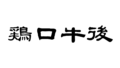

建礼門院の言葉「人間五十年、化天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり」(人の一生はわずか五十年、広大な宇宙に比べれば夢や幻のようなものだ)という一節は、平家物語の中でも特に有名な文句として知られているよ。

この場面は後に能や歌舞伎の題材ともなり、日本文化に大きな影響を与えることになったんだ。

「平家女護島」など後世の文学作品への影響

建礼門院徳子の物語は『平家物語』以降も、多くの文学作品に取り上げられてきたの。例えば、近松門左衛門の浄瑠璃『平家女護島』では、建礼門院と平家の女性たちの悲劇が描かれているんだ。

また、能の『大原御幸』や『生田敦盛』、歌舞伎の『壇浦兜軍記』など、多くの古典芸能作品にも建礼門院の姿が登場するよ。

現代では小説や漫画、テレビドラマなど様々なメディアでも建礼門院徳子の生涯は取り上げられていて、時代を超えて多くの人々の心を打つ物語として生き続けているんだね。

文学と史実の間—実像に迫る

『平家物語』などの文学作品に描かれた建礼門院の姿は、実際の歴史的事実と完全に一致するわけではないの。文学作品では物語の効果を高めるために、脚色や誇張が加えられていることも多いんだよ。

例えば、「大原御幸」の場面は文学的に美しく描かれているけれど、実際の後鳥羽上皇の訪問がそのまま描かれているわけではないかもしれないね。

しかし、歴史的記録と文学作品を比較検討することで、建礼門院徳子という人物の実像に少しでも近づくことができるんだ。彼女が平家の栄枯盛衰を身をもって経験し、最終的に仏道に生きる道を選んだという大きな流れは、史実としても間違いないとされているよ。

平家物語の「人間五十年」って言葉、学校で習った気がする!建礼門院の物語が、こんなに後の文化に影響を与えたなんてすごいね。でも文学作品と実際の歴史は違う部分もあるんだね?

そうじゃ、やよい。文学作品は史実をベースにしながらも、芸術的な表現や教訓を伝えるために脚色されることが多いのじゃよ。だが、それによって建礼門院の物語がより多くの人々の心に届き、八百年以上も語り継がれてきたという面もあるのじゃ。歴史的事実と文学的表現、両方を理解することで、より深く建礼門院の生きた時代と彼女の人生を感じることができるのじゃよ。

現代に残る寂光院—建礼門院ゆかりの地を訪ねて

建礼門院徳子が余生を送った寂光院は、現在も京都の大原に存在しています。ここでは、現代に残る寂光院の様子と、そこに息づく建礼門院の記憶について紹介しましょう。

現在の寂光院の姿

京都市左京区大原にある現在の寂光院は、建礼門院が創建したとされる天台宗の尼寺で、「建礼門院ゆかりのお寺」として知られているの。

寺域は広くはないけれど、自然豊かな環境に囲まれていて、京都の喧騒から離れた静かな場所にあるんだよ。まさに建礼門院が「隠れ住むにふさわしい場所」と感じたという伝承に相応しい、静謐な雰囲気が今も残っているの。

寺の本堂には如意輪観音が祀られていて、この観音様は建礼門院自身が持っていた仏像だとも言われているんだ。また、境内には建礼門院の御影堂(みえいどう)があり、彼女の木像が安置されているんだよ。

寂光院は四季折々の美しい景色でも知られていて、特に春の桜と秋の紅葉の時期には多くの参拝者で賑わうの。

寂光院に残る建礼門院の遺品と伝承

寂光院には建礼門院にまつわる貴重な遺品がいくつか残されているの。特に有名なのが、彼女が使用していたとされる「お筆塚」。これは建礼門院が写経に使っていた筆を納めたものと伝えられているんだよ。

また、境内には「姥桜」(うばざくら)と呼ばれる桜の木があり、これは建礼門院の時代から続く古木だという伝承もあるんだって。

寺に伝わる様々な品々や言い伝えを通して、建礼門院の面影を今に伝えているんだね。寺では定期的に写経会なども開催されていて、建礼門院が晩年を過ごした場所での信仰の形を現代に継承しているよ。

観光スポットとしての寂光院

現在、寂光院は京都の観光スポットとしても人気を集めているの。特に『平家物語』や日本史に興味のある人たちにとって、建礼門院の足跡を辿ることのできる貴重な場所となっているんだよ。

京都の中心部からは少し離れているけれど、京都バスで行くことができるし、最寄りの叡山電車「大原」駅からも徒歩で訪れることができるんだ。

寂光院を訪れる際には、近くにある三千院や勝林院などの寺院も一緒に巡ることができて、大原の自然と歴史を存分に味わうことができるよ。

建礼門院の生きた時代から800年以上が経った今も、彼女の記憶が静かに息づく寂光院は、忙しい現代人に歴史の重みと静かな祈りの時間を与えてくれる貴重な場所なんだね。

「大原女」の伝統と建礼門院

大原地域には「大原女」(おはらめ)と呼ばれる女性たちの伝統があるの。彼女たちは山で採った薪や野菜を京の町に売りに行くことで生計を立てていた女性たちなんだよ。

この大原女の伝統と建礼門院の物語は深い関わりがあるとされていて、建礼門院が大原に隠棲したことで、この地域の女性たちの生活や文化に影響を与えたという説もあるんだって。

現代では観光的な意味合いが強くなっているけれど、大原女の姿は京都の伝統文化として今も守られていて、建礼門院の時代から続く大原の歴史と文化を象徴するものとなっているよ。

寂光院、実際に行ってみたいな!建礼門院が実際に住んでいた場所が今も残っているなんてすごいよね。おじいちゃん、今度連れて行ってよ!

ほっほ、いいとも。ぜひ一緒に行ってみようのう。寂光院は今も静かで美しい場所じゃ。そこに立つと、800年前の建礼門院の気持ちが少し分かるような気がするんじゃよ。歴史の教科書では学べない、生きた歴史を感じることができる貴重な場所じゃ。特に春の桜や秋の紅葉の時期に行くと、一層美しいぞ。大原全体を散策してみれば、建礼門院が選んだ「隠れ住むにふさわしい場所」の意味がよく分かるじゃろう。

建礼門院徳子から学ぶ—時代に翻弄された女性の強さと生きる知恵

最後に、建礼門院徳子の生涯から私たちが学ぶことができる教訓について考えてみましょう。時代に翻弄されながらも、自らの道を見つけた彼女の生き方には、現代を生きる私たちにも多くの示唆があります。

苦難の中で見つけた生きる道

建礼門院徳子の生涯で最も注目すべき点は、平家滅亡という絶望的な状況の中でも、生きる道を見出したことだと思うの。

愛する息子や家族を失い、敵である源氏の世の中で生きることを余儀なくされた彼女。そんな状況の中でも、彼女は出家して仏道に生きるという自分の道を選び、最期まで亡き人々の菩提を弔う生き方を全うしたんだよ。

この選択には、深い悲しみを抱えながらも前に進む強さと、困難な状況の中でも自分なりの生きる意味を見出す知恵が表れているね。現代を生きる私たちも、困難な状況に直面したとき、建礼門院の姿から勇気をもらうことができるんじゃないかな。

政治的駒から自分の意志で生きる人間へ

建礼門院徳子は生涯の多くを、政治的な駒として他者の意志によって生きることを余儀なくされてきたの。平家の娘として、高倉天皇の中宮として、そして安徳天皇の母として。

しかし、平家滅亡後に彼女が選んだ大原での出家生活は、初めて自分自身の意志で選び取った道だったと言えるよね。後鳥羽上皇の招きを断ってまで、自らの選んだ道を貫いた姿には、主体的に生きることの重要性が表れているんだ。

現代社会でも、周囲の期待や社会的な役割に縛られがちな私たちにとって、最終的に自分の意志で人生を選択することの大切さを、建礼門院の生き方は教えてくれているように思うの。

「無常」を受け入れる仏教的世界観

建礼門院徳子の生涯と『平家物語』に描かれる彼女の姿は、仏教的な無常観を色濃く反映しているの。平家の栄枯盛衰を身をもって体験した彼女は、この世のはかなさ、移り変わりを深く理解していたんだろうね。

「人間五十年、化天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり」という『平家物語』の有名な一節は、まさにこの世のはかなさを表現したものだよ。

しかし、建礼門院は無常を悲観するだけではなく、仏道に生きることでその無常を受け入れ、亡き人々の菩提を弔うという積極的な生き方を選んだんだ。

変化の激しい現代社会に生きる私たちにとっても、すべては移り変わるという無常の理を受け入れながら、それでも自分なりの生き方を見つけていくという姿勢は、大きな示唆を与えてくれるよね。

現代女性への示唆

建礼門院徳子が生きた平安時代末期から鎌倉時代初期と現代では、社会状況や女性の置かれた立場は大きく異なるけれど、それでも彼女の生き方から学ぶことは多いと思うの。

特に、社会的な枠組みや期待の中で生きながらも、自分の内面の声に耳を傾け、最終的には自分の選択で人生を決めていくという姿勢は、現代の女性にも通じるものがあるよね。

特に、社会的な枠組みや期待の中で生きながらも、自分の内面の声に耳を傾け、最終的には自分の選択で人生を決めていくという姿勢は、現代の女性にも通じるものがあるよね。

また、大きな喪失や挫折を経験しても、そこから新たな生きる意味を見出していった建礼門院の姿は、どんな時代に生きる人にとっても、勇気と希望を与えてくれるものだと思うの。

時代や環境に翻弄されながらも、最終的には自分らしく生きる道を選んだ建礼門院徳子の生き方は、現代の多様な生き方を模索する女性たちにとっても、大きな励みになるんじゃないかな。

建礼門院の話を聞いて、平安時代の女性も今の女性も、自分らしく生きることの大切さは変わらないんだなって思ったよ。彼女の生き方から、今の私たちも学べることがたくさんあるんだね!

そのとおりじゃ、やよい。時代が変わっても、人間の根本的な喜びや悲しみ、葛藤は変わらんのじゃよ。建礼門院徳子は800年以上前の女性じゃが、彼女が経験した苦難と、そこから見つけた生きる道は、今を生きる私たちの心にも深く響くものがある。歴史を学ぶ意義は、単に過去の出来事を知ることではなく、そこに生きた人々の思いを通じて、自分自身の生き方を考えることにもあるのじゃ。

まとめ—時代に翻弄されながらも自らの道を選んだ建礼門院徳子

今回は建礼門院徳子という、平安時代末期から鎌倉時代初期に生きた女性の波乱万丈な生涯について紹介してきました。最後に、彼女の人生を振り返ってまとめてみましょう。

建礼門院徳子は平清盛の娘として生まれ、平家全盛期の栄華の中で育ちました。16歳で高倉天皇の中宮となり、後の安徳天皇を産み、平家の権力をさらに強固にするものとなりました。

しかし、源平の争いが激化し、平家の都落ちを経て、壇ノ浦の戦いでは愛する息子・安徳天皇や多くの平家の人々が入水する悲劇を目の当たりにしました。徳子自身は生き残り、京都へと戻されることに。

京都では後白河法皇の配慮により、「建礼門院」という院号を与えられ、一定の敬意をもって扱われましたが、心の傷は深く、やがて出家して大原寂光院で余生を送ることを選びました。

寂光院での徳子は、質素な尼としての生活を送りながら、亡き家族や平家の人々の菩提を弔い続けました。後鳥羽上皇が彼女を訪れたという「大原御幸」の場面は、『平家物語』の中でも特に感動的な場面として知られています。

建礼門院徳子の生涯は、平家の栄光と滅亡という歴史の大きなうねりの中で翻弄されながらも、最終的には自らの意志で出家という道を選び、静かに生涯を全うするという、強さと気品に満ちたものでした。

彼女の生き方は『平家物語』をはじめとする多くの文学作品に描かれ、日本文化に大きな影響を与えました。そして現在も、京都大原の寂光院には彼女の記憶が静かに息づいています。

建礼門院徳子の生涯から、私たちは苦難の中でも自分の道を見つける強さ、無常を受け入れながらも積極的に生きる知恵、そして最終的に自分の意志で人生を選択する勇気を学ぶことができます。

800年以上前に生きた一人の女性の物語が、時代を超えて現代の私たちの心に響くのは、その生き方の中に普遍的な人間の真実が含まれているからなのかもしれませんね。

皆さんも機会があれば、京都大原の寂光院を訪れて、建礼門院徳子の足跡を辿ってみてはいかがでしょうか。歴史の教科書では味わえない、生きた歴史の息吹を感じることができるはずですよ。

今回は建礼門院徳子について紹介しました。歴史の中で時代に翻弄されながらも、自らの道を見つけて生きた女性たちの物語は、まだまだたくさんあります。また機会があれば、そうした女性たちの物語も紹介していきたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!次回もお楽しみに!

おじいちゃん、今日は建礼門院のお話をしてくれてありがとう!すごく勉強になったよ。平家物語ってただの戦の話かと思ってたけど、その裏にはこんな女性の強い生き方があったんだね。次はどんな歴史上の女性について教えてくれるの?

ほっほ、やよいが興味を持ってくれて嬉しいぞ。日本の歴史には、建礼門院のような強く生きた女性がたくさんおるのじゃ。次は江戸時代に活躍した女流俳人・女流画家の話か、はたまた明治維新を支えた女性たちの話でもしようかのう。歴史は単なる過去の出来事ではなく、そこに生きた人々の喜びや悲しみ、葛藤の物語じゃ。また一緒に歴史の旅をしようぞ、やよい。

コメント