こんにちは、中学生のやよいです。私は日本の昔話や言い伝えを調べるのが大好きで、今日はその中でも特に不思議な「八百比丘尼」について書いてみたいと思います。

「八百比丘尼」という名前を聞いたことはありますか?800歳まで生きたという伝説の尼僧のお話です。人魚の肉を食べて不老不死になったとか、全国を旅して回ったとか…いろいろな言い伝えがあるんです。でも実は知られていない話もたくさんあるんですよ!

今回の記事では、教科書には載っていない八百比丘尼の秘密をたっぷりとご紹介します。おじいちゃんから聞いた話も交えながら、八百比丘尼の伝説の世界へご案内しますね!

八百比丘尼伝説の基本と意外な全国展開

八百比丘尼ってどんな人?基本的な伝説を知ろう

まず、八百比丘尼とは何者なのでしょうか?名前の通り、800年も生きたと言われる伝説の尼僧(比丘尼)です。最も広く知られているのは、若狭国(現在の福井県小浜市あたり)の漁師の娘が、父親が持ち帰った人魚の肉を食べたところ、不老不死の体になってしまったという話です。

娘は年をとらない体になったため、家族や友人たちが次々と亡くなっていくのを見届けることになります。悲しみに暮れた彼女は出家して比丘尼となり、全国を旅して回ったと伝えられています。「八百」という名前は、彼女が800歳まで生きたという伝承に由来しています。

この話は日本の不老不死伝説の代表的なものとして知られていますが、実は単なる昔話ではなく、日本各地に残る伝承や史跡と結びついた、奥深い物語なのです。

驚き!全国に30以上ある八百比丘尼の伝承地

みなさんは八百比丘尼の伝説が全国に広がっていることをご存知でしょうか?実は福井県の小浜市だけでなく、日本全国に30以上もの伝承地があるのです!

北は東北地方から南は九州まで、八百比丘尼が訪れたとされる場所や、彼女にまつわる言い伝えが残る地域が点在しています。特に多いのが、若狭(福井県)、丹後(京都府)、因幡(鳥取県)、伯耆(鳥取県)、讃岐(香川県)、紀伊(和歌山県)などの日本海側から瀬戸内海にかけての地域です。

それぞれの地域では、八百比丘尼が井戸を掘った、橋を架けた、寺を建てた、特定の植物を植えたなど、様々な形跡が伝えられています。これらの伝承はバラバラに存在するのではなく、八百比丘尼の長い人生の旅路を点と線で結ぶような形で全国に広がっているのが特徴です。

例えば、富山県氷見市では「比丘尼堂」という小さな祠があり、ここで八百比丘尼が修行したと伝えられています。また、兵庫県美方郡には「八百比丘尼の洞窟」と呼ばれる場所があり、彼女がここで瞑想したという言い伝えが残っています。

八百比丘尼の伝説はいつから?歴史的背景を探る

八百比丘尼の伝説はいつ頃から語られるようになったのでしょうか?実は、この物語は非常に古い起源を持っており、平安時代の文献にすでに登場していることがわかっています。

最古の記録としては、『今昔物語集』(12世紀初頭)に類似した話が収められています。ただし、この時点では「八百比丘尼」という名称は使われていませんでした。その後、室町時代になると「八百歳比丘尼事」という説話が登場し、江戸時代には民間伝承として広く知られるようになったと考えられています。

興味深いのは、八百比丘尼伝説の背景には、仏教的な不老不死への憧れと恐れ、そして当時の女性の社会的地位などが複雑に絡み合っていることです。特に、比丘尼(女性の出家者)という存在は、当時の社会で女性が自立して生きる数少ない道でした。八百比丘尼の伝説は、そうした時代背景も反映していると言われています。

また、各地に残る伝承が少しずつ違うのは、時代とともに物語が変容し、地域ごとの文化や信仰と融合してきたからだと考えられています。それぞれの地域の人々が、八百比丘尼という不思議な存在を通して、自分たちの歴史や文化的アイデンティティを表現してきたのかもしれません。

八百比丘尼って、日本中いろんなところに伝説があるんだね!小さな村から大きな都市まで、全国を旅していたって本当にすごいの!

そうじゃのう。八百比丘尼の伝説が広がったのは、人々の長生きへの憧れと、旅する女性修行者への尊敬が込められておるからじゃ。平安時代からある古い物語が、それぞれの土地の文化と結びついて伝わってきたんじゃよ。

若狭に伝わる八百比丘尼と人魚の肉の物語

福井県小浜市の「人魚の肉」伝説とその舞台

八百比丘尼の伝説で最も有名なのは、福井県小浜市(旧若狭国)に伝わる「人魚の肉を食べた娘」の話です。この地域では、八百比丘尼は元々若狭湾の浜辺に住む漁師の娘だったとされています。

伝説によると、ある日、娘の父親が珍しい魚(人魚)を捕まえて持ち帰りました。父親は「この肉は絶対に食べてはいけない」と言い残して外出したのですが、好奇心旺盛な娘は、父親の留守中に少しだけ食べてしまいます。それが運命の分かれ道となり、彼女は不老不死の体になってしまったのです。

小浜市には、この伝説にまつわる場所がいくつか残っています。特に若狭湾の浜は、娘が人魚の肉を食べたとされる重要な舞台です。また、神宮寺という寺には、彼女にまつわる資料や遺品が保存されているといわれています。

実際に小浜市を訪れると、八百比丘尼の伝説を伝える観光スポットや記念碑などがあり、地域の重要な文化遺産となっていることがわかります。地元の方々にとって、八百比丘尼は単なる昔話の主人公ではなく、この地域のアイデンティティを形作る大切な存在なのです。

小浜の寺に残る八百比丘尼ゆかりの松

小浜市の神宮寺には、八百比丘尼が自ら植えたと伝えられる松の木があります。この松は「比丘尼松」と呼ばれ、地元では大切に守られてきました。伝説によれば、八百比丘尼は出家する際に、自分の記念として松を植えたといわれています。

比丘尼松は樹齢数百年とも言われ、その姿は時代を超えて八百比丘尼の存在を今に伝えています。この松の周りには、八百比丘尼が使ったとされる杖や椀なども大切に保存されており、八百比丘尼の足跡を物語る貴重な証拠となっています。

興味深いのは、神宮寺には八百比丘尼の遺骨も保管されているという言い伝えです。伝説によれば、彼女は最終的に和歌山県や他の地域で亡くなったとされていますが、遺骨の一部がこの寺に納められているという説もあります。

また、小浜市には八百比丘尼にまつわる年中行事も残されています。特に4月8日の花まつり(灌仏会)では、八百比丘尼を偲ぶ特別な儀式が行われることがあります。こうした行事を通じて、八百比丘尼の伝説は今も地域の人々の心に生き続けているのです。

人魚の肉ではなく「メラ」という魚だった説

八百比丘尼伝説の中で、不老不死をもたらした「人魚の肉」ですが、実はこれが実在する魚の肉だったという説があるのをご存知でしょうか。若狭湾で獲れる「メラ」という魚が、伝説の元になったのではないかと言われています。

メラは学名を「オキフエダイ」といい、若狭湾では古くから獲れる赤い魚です。この魚の肉には毒性があることが知られており、調理法を誤ると中毒症状を引き起こすことがあります。この中毒症状が「不老不死」の伝説に変化していった可能性が指摘されているのです。

地元では昔から「メラの肉は年寄りや子供には食べさせるな」という言い伝えがあり、これが「人魚の肉を食べてはいけない」という八百比丘尼伝説のモチーフに繋がったとする説もあります。実際の魚に基づく伝説というのは、日本の昔話の中でもよくある話で、現実と空想が混ざり合って生まれたものと考えられています。

また、「メラ」という名前自体が「女郎(めろう)」に由来するという説もあり、美しい女性を連想させる魚であることから、人魚との関連が生まれたという見方もあるのです。こうした実際の生物と伝説の結びつきを探ることで、昔の人々の思考や自然観を垣間見ることができるのも、昔話研究の面白さですね。

人魚じゃなくて実在するお魚だったなんて驚きだよね!メラという魚が毒を持っていて、それが伝説になったのかな?小浜に行ったら比丘尼松も見てみたいの!

そうじゃ。昔の人は自然の不思議を説明するために物語を作ったんじゃよ。毒のある魚が「不老不死」の伝説に変わり、実際の松の木が「比丘尼の形見」として今も大切にされておる。昔話と現実がつながっているところが面白いんじゃのぉ。

不老不死の悩みと出家の道

永遠の命の呪い – 不老不死に悩む八百比丘尼

八百比丘尼の物語で最も心に残るのは、不老不死という一見うらやましい状態が、実は深い悲しみと苦悩をもたらしたという逆説的な展開です。伝説によれば、人魚の肉を食べて不老不死になった娘は、次第にその「祝福」が実は「呪い」であることに気づいていきます。

家族や友人、恋人たちが次々と老いて死んでいくのに、自分だけは若さを保ち続ける。愛する人々との別れを何度も経験し、やがて自分を知る人が誰もいなくなる孤独。これが八百比丘尼が背負った運命でした。特に心を痛めたのは、自分の子や孫、そしてその子孫たちが老いて死んでいく様子を見守らなければならなかったことだといわれています。

伝説の中には、八百比丘尼が何度も自らの命を絶とうとしたエピソードも含まれています。崖から身を投げたり、川に飛び込んだりしても死ぬことができず、傷はすぐに治ってしまうという悲劇です。彼女は永遠の命に苦しみ、その苦しみから逃れる術を必死に探していたのです。

この「不老不死の呪い」というテーマは、実は世界中の神話や伝説に共通して見られます。ギリシャ神話の「シビュラの伝説」やヨーロッパの「さまよえるユダヤ人」など、永遠に生きることの苦しみを描いた物語は多くあります。八百比丘尼の伝説もその一つであり、「永遠の命」という人間の根源的な願望と、その願望が叶うことの恐ろしさを教えてくれる物語なのです。

苦悩からの解放 – 出家して仏道に入る決断

八百比丘尼が選んだ苦悩からの解放の道は、出家して仏道に入ることでした。不老不死の体を持つ彼女は、その永遠の命を人々を救うために使おうと決意したのです。伝説によれば、彼女は若狭国を出て全国を巡り、各地で布教活動や善行を行いました。

出家するということは、当時の女性にとって非常に大きな決断でした。家族との絆を断ち、世俗的な欲望や執着から離れ、仏教の教えに従って生きることを意味します。八百比丘尼は、不老不死という特別な運命を持つ自分だからこそ、人々に仏の教えを広める役割があると考えたのでしょう。

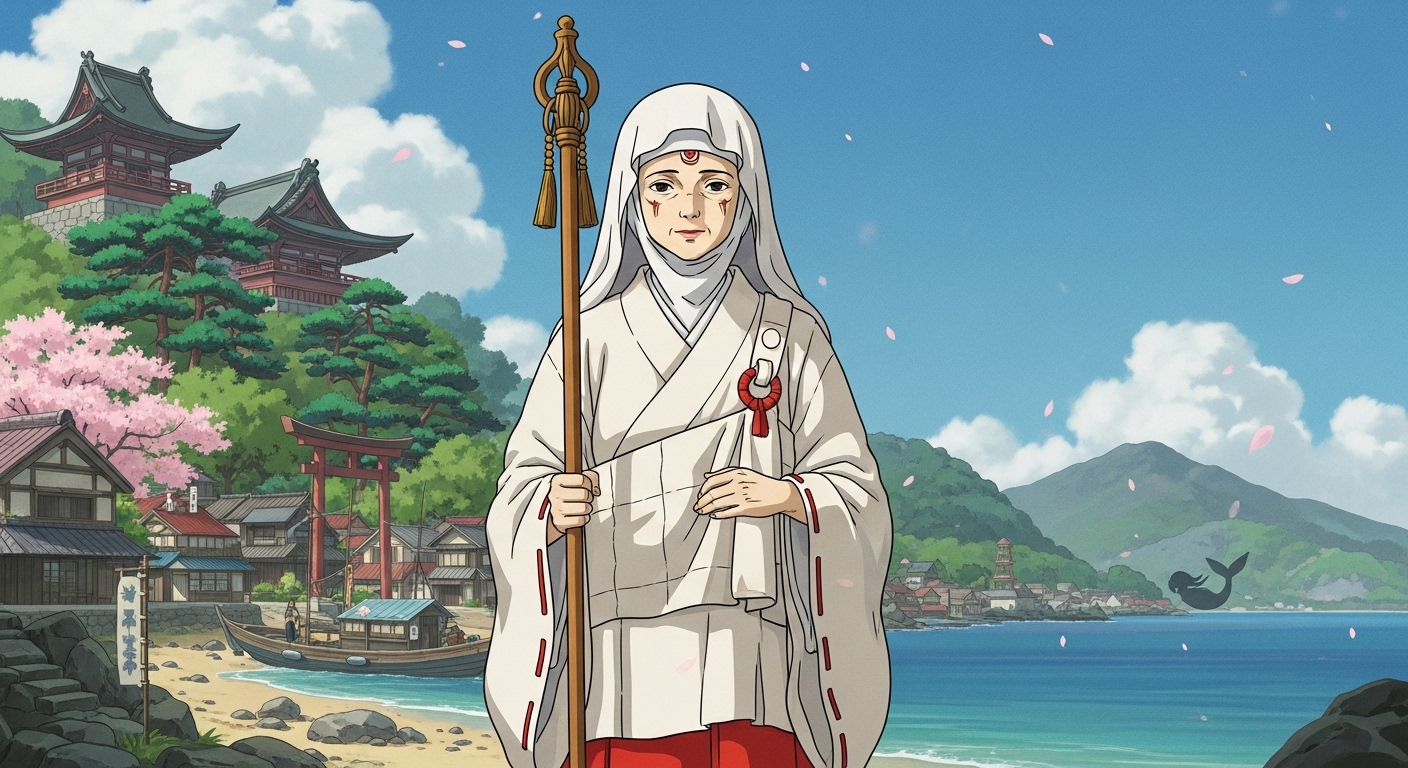

興味深いのは、出家した後の彼女の姿です。多くの伝説では、彼女は白い衣を着て錫杖(しゃくじょう)を持ち、美しい容姿のまま各地を旅したと描かれています。一方で、ある伝承では、彼女は意図的に醜い姿に変装して旅をしたという話もあります。これは、美しさという世俗的な価値から解放されることで、本当の悟りに近づこうとしたためかもしれません。

八百比丘尼の出家は、単なる物語の展開ではなく、当時の社会における女性の自立の象徴でもありました。仏教に帰依することで、彼女は家父長制の束縛から解放され、自分の意志で生きる道を選んだのです。この点で、八百比丘尼の伝説は、女性の自律と精神的解放を描いた先進的な物語と言えるかもしれません。

若狭から全国へ – 八百比丘尼の旅路の目的

八百比丘尼が若狭を出て全国を旅したのには、いくつかの目的があったと伝えられています。一つは、不老不死の体を持つ自分が人々の役に立つため。もう一つは、自らの死に場所を探すためだったといわれています。

彼女の旅の足跡は、日本全国に残されています。特に多いのが、井戸掘りや橋造りなど、人々の生活を助ける公共事業に関わったという伝承です。例えば、香川県の某所では、彼女が一晩で掘ったという井戸が今も残っており、「比丘尼の井戸」として地元の人々に大切にされています。

また、八百比丘尼は各地で医療活動や災害救助を行ったという伝承もあります。彼女の持つ不老不死の体は傷が速く治るという特性があり、危険な場所にも身を投じて人々を助けることができたといいます。特に、疫病が流行した際には、自らが感染する心配なく看病ができたため、多くの命を救ったとされています。

さらに、彼女の旅には仏教の布教という側面もありました。各地の寺院に滞在しながら、仏の教えを広め、人々の心の救済に努めたといわれています。特に、当時まだ仏教が浸透していなかった地域では、彼女の説く教えが新鮮に受け止められ、多くの信者を集めたようです。

八百比丘尼の旅路は、単なる物理的な移動ではなく、自己の存在意義を問い続ける精神的な旅でもあったのでしょう。永遠に続く人生をどう生きるべきか、その答えを求めて彼女は各地を巡ったのです。

不老不死って一見素敵なことだけど、大切な人との別れを何度も経験するのって本当に辛いよね。でも八百比丘尼はその悲しみを乗り越えて、人々を助ける道を選んだんだね!

そうじゃ。昔の人は八百比丘尼の物語を通して「長生きすることの意味」を考えていたんじゃよ。苦しみを人のために使うという彼女の選択には、人間の知恵と強さが表れておる。今の世でも通じる教えじゃのう。

八百比丘尼伝説の最期と各地の異なる結末

和歌山県由良町 – 比丘尼の最期を伝える地

八百比丘尼の伝説では、彼女の最期の地として複数の場所が語られていますが、その中でも特に有名なのが和歌山県由良町です。この地では、長い旅を続けてきた八百比丘尼が、ついに永遠の眠りにつくことができたと伝えられています。

由良町にある興国寺には、八百比丘尼の墓と伝えられる場所があります。伝説によれば、彼女は自らの死に場所を求めて全国を旅し、最終的にこの地にたどり着いたとされています。興国寺には、八百比丘尼が使っていたという杖や椀なども保存されており、彼女の足跡を今に伝えています。

由良町に伝わる伝説では、八百比丘尼は自ら洞窟に入り、座禅を組んで入定(にゅうじょう:仏教用語で悟りの境地に入ること)したといわれています。その洞窟は「比丘尼洞」と呼ばれ、今も地元の人々に大切にされています。洞窟の入り口には石碑が建てられ、八百比丘尼の偉業を讃える言葉が刻まれているそうです。

興味深いのは、由良町では八百比丘尼が死ぬことができたと伝えられていることです。不老不死の体を持っていた彼女が、なぜこの地で命を終えることができたのか。伝説では、彼女が長年の修行の末に悟りを開き、仏の力によって解脱(げだつ:迷いから解き放たれること)できたからだと説明されています。彼女の旅は、単に死に場所を探す物理的な旅ではなく、悟りを求める精神的な旅でもあったのです。

白蛇伝説 – 死後、白蛇になったという異説

八百比丘尼の最期については、和歌山県由良町での入定説以外にも、様々な伝説が残されています。その中でも特に不思議なのが、彼女が死後白蛇に姿を変えたという伝説です。

この伝説が特に強く残っているのは、九州地方の一部地域です。ここでは、八百比丘尼が修行の末に白蛇の姿となり、その地の守り神になったと伝えられています。白蛇は日本の民間信仰では神聖な生き物とされることが多く、幸運や繁栄をもたらす存在として崇められています。

白蛇伝説の背景には、日本古来の蛇信仰と仏教の龍神信仰が混ざり合っていると考えられています。蛇は脱皮することから再生や不老不死の象徴とされ、八百比丘尼の不老不死の特性と結びつけられたのかもしれません。また、仏教では龍(蛇に似た存在)が仏法を守護する存在とされており、仏教に帰依した八百比丘尼が龍神的な存在になったという解釈もできます。

興味深いのは、この白蛇伝説が特に水源地や井戸の近くに多く残されていることです。八百比丘尼は各地で井戸掘りを行ったとされており、水源の守り神としての白蛇と彼女の功績が結びついたのかもしれません。このように、八百比丘尼の伝説は地域の自然環境や信仰と密接に関わりながら、様々な形で変容していったのです。

伝承地ごとに異なる八百比丘尼の最期

八百比丘尼の最期については、和歌山県由良町での入定説や白蛇化の伝説以外にも、各地でさまざまな伝承が残されています。これらの異なる伝説は、それぞれの地域の文化や歴史を反映しており、八百比丘尼伝説の豊かな広がりを示しています。

例えば、鳥取県の一部地域では、八百比丘尼は琵琶湖の底に沈んで今も生きているという伝説があります。これは、琵琶湖周辺に残る古い水神信仰と結びついた伝説と考えられています。また、島根県の某所では、彼女は天に昇って月の世界に行ったという伝説も残されています。

香川県のある地域では、八百比丘尼は最終的に金色の鳥になって飛び去ったと伝えられています。これは仏教の「来迎(らいごう)」の思想(阿弥陀仏が迎えに来るという考え)と結びついた伝説かもしれません。さらに、奈良県の一部では、彼女は富士山に登って神になったという説も残されています。

これらの多様な伝説は、地域ごとの宗教観や自然観を反映しているだけでなく、人々が八百比丘尼という不思議な存在をどのように理解し、受け入れようとしたかを示しています。不老不死という超自然的な特性を持つ彼女の最期は、通常の人間の死とは異なるものでなければならず、各地域の人々は自分たちの文化的文脈の中で納得できる結末を創り出したのでしょう。

このように地域によって異なる八百比丘尼伝説の結末は、一つの物語が時代と場所を超えて伝わる過程で、いかに多様な形に変容していくかを示す興味深い例と言えるでしょう。それぞれの結末には、その地域の人々の願いや祈り、そして八百比丘尼という存在への敬意が込められているのです。

八百比丘尼の最期がこんなにたくさんあるなんて知らなかったの!白蛇になったり、月に行ったり、金色の鳥になったり…どの話も素敵だね。和歌山の由良町にも行ってみたいな!

そうじゃな。一人の人物の伝説がこれほど多様に語られるのも珍しいことじゃ。それだけ八百比丘尼が人々の心に深く刻まれた存在だったということじゃよ。各地の人々が自分たちなりの解釈で彼女の物語を語り継いできたんじゃ。どの話も真実と言えるかもしれんのう。

歴史と芸術に残る八百比丘尼の姿

八百比丘尼絵巻 – 江戸時代に作られた視覚的伝説

八百比丘尼の伝説は、口承だけでなく視覚芸術の形でも後世に伝えられています。特に重要なのが江戸時代に制作された「八百比丘尼絵巻」です。この絵巻は、八百比丘尼の生涯を絵と文で描いた貴重な資料で、複数のバージョンが現存しています。

最も有名な八百比丘尼絵巻は、18世紀に制作されたとされる作品で、現在は福井県立若狭歴史博物館などに所蔵されています。この絵巻には、人魚の肉を食べる場面から始まり、家族との別れ、出家、全国遍歴、そして最期の場面まで、八百比丘尼の物語が美しい絵と共に描かれています。

絵巻の中の八百比丘尼の姿は、一般的に白い衣を身にまとい、錫杖を持った美しい尼僧として描かれています。注目すべきは、彼女が若い姿のままで描かれていることで、これは不老不死という特性を視覚的に表現したものでしょう。また、彼女が旅する場面では、当時の風俗や景観も細かく描かれており、江戸時代の人々の生活や文化を知る貴重な資料ともなっています。

興味深いのは、絵巻によって物語の細部や強調点が異なることです。例えば、ある絵巻では彼女の医療活動が詳しく描かれているのに対し、別の絵巻では布教活動に重点が置かれています。これは、絵巻を制作した地域や時代によって制作者が重視する八百比丘尼の側面が異なっていたことを示しています。また、彼女の最期の描写も絵巻によって様々で、これは先ほど説明した地域ごとの伝説の違いを反映しているのでしょう。

江戸時代に複数の絵巻が制作されたという事実は、当時から八百比丘尼の物語が広く人気を集め、人々の想像力を刺激していたことの証と言えます。これらの絵巻は、単なる娯楽としてだけでなく、教訓的な物語として、あるいは宗教的な教化の手段として用いられていたと考えられています。

海外の「永遠の旅人」伝説との類似点

八百比丘尼の伝説を世界的な視点で見ると、海外にも類似した「永遠の旅人」の伝説が数多く存在することがわかります。最も有名なのは、キリスト教圏に伝わる「さまよえるユダヤ人」の伝説でしょう。これは、イエス・キリストを嘲笑ったために永遠に地上をさまよう罰を与えられた男性の物語です。

八百比丘尼とさまよえるユダヤ人の伝説には、いくつかの共通点があります。どちらも不老不死の体を持ち、全国(または世界)を旅するという設定です。また、両者とも自らの不老不死を呪いと感じている点も共通しています。ただし、大きな違いもあります。八百比丘尼の不老不死は罰ではなく偶然の結果であり、彼女は旅を通じて人々を助けることを選びました。一方、さまよえるユダヤ人の永遠の放浪は罰として与えられたものです。

他にも、ギリシャ神話の「シビュラ」(長寿を願ったが若さを忘れて願ったため、永遠に老いていく予言者)や、中国の「八仙」(八人の不老不死の仙人)など、世界各地には不老不死や長寿に関する伝説が数多く存在します。これらの伝説は、人間の根源的な死への恐れと永遠の命への憧れを反映しており、文化や時代を超えた普遍的なテーマを持っていると言えるでしょう。

八百比丘尼の伝説がこうした世界の永遠の旅人伝説と直接的な影響関係にあるかどうかは定かではありません。しかし、同じような物語が世界各地で独立に生まれたという事実は、人間の想像力が普遍的なパターンを持っていることを示唆しています。不老不死という超自然的な能力を持った人物が、その能力ゆえの苦悩を抱えて旅を続けるというストーリーは、人類共通の心理的テーマを表現しているのかもしれません。

現代の文化における八百比丘尼の影響

八百比丘尼の伝説は、現代の文化にも様々な形で影響を与えています。例えば、アニメや漫画、小説などのフィクション作品では、不老不死の女性キャラクターのモデルとして八百比丘尼がしばしば引用されています。特に、日本の現代ファンタジー作品では、伝統的な昔話のモチーフを現代的に再解釈することが多く、八百比丘尼はそうした創作の源泉となっているのです。

また、八百比丘尼は観光資源としても注目されています。彼女にまつわる伝説が残る地域では、彼女の名を冠した観光スポットや記念碑、博物館などが設けられ、地域振興に一役買っています。例えば福井県小浜市では「八百比丘尼伝説の里」として観光PRを行っており、和歌山県由良町でも彼女の墓や洞窟が観光名所となっています。

さらに、八百比丘尼の伝説は現代のフォークロア研究や宗教史研究の対象としても重要視されています。彼女の物語が日本各地に広がり、時代とともに変容していった過程は、民間伝承がどのように伝播し、地域の文化や信仰と融合していくかを示す好例として研究されているのです。

特に注目されているのは、八百比丘尼伝説における女性像です。男性中心の社会だった日本の歴史の中で、自立した女性修行者として描かれる彼女の姿は、ある意味で革新的でした。現代のジェンダー研究においても、彼女の物語は伝統的な日本社会における女性の役割や可能性を考える材料として取り上げられることがあります。

このように、八百比丘尼の伝説は単なる昔話を超えて、現代の文化や社会に様々な形で生き続けています。古い伝説が時代を超えて人々の心に響き、新たな表現や解釈を生み出し続けているのは、その物語が持つ普遍的な魅力の証と言えるでしょう。

八百比丘尼の絵巻物が残っているなんてすごいね!実際に見てみたいな。そして世界中にも似たような伝説があるなんて、人間の考えることってどこでも似てるものなんだね!

おぉ、わかっておるな。人間の心の奥底にある「生と死」への思いは、時代や国が違っても共通しておるんじゃ。八百比丘尼の物語が今も多くの人の創作意欲を刺激しているのも、そういう普遍的なテーマを持っているからじゃのう。若狭の博物館に行けば絵巻物も見られるかもしれんぞ。

八百比丘尼伝説から学ぶ日本文化の深層

不老不死の食物伝説 – 日本各地の類似した話

八百比丘尼の「人魚の肉を食べて不老不死になった」という伝説は、実は日本各地に類似した「不老不死の食物」の伝説があることがわかっています。これらの伝説を見ていくと、日本人の食と生命に関する独特の感覚を垣間見ることができます。

例えば、沖縄には「マーミ」という不思議な食べ物を食べると長生きするという言い伝えがあります。また、東北地方の一部では、特定の山菜を食べた人が異常に長生きしたという伝説が残っています。さらに、九州の一部地域では、特定の井戸の水を飲むと若返るという伝説も伝わっています。

これらの伝説に共通しているのは、「口にするものが体や寿命に特別な影響を与える」という考え方です。日本では古来より、「医食同源」(医療と食事は同じ源から来ているという考え)の思想があり、食べ物の持つ力を重視してきました。八百比丘尼伝説の人魚の肉も、こうした文化的背景の中で生まれたモチーフと言えるでしょう。

さらに興味深いのは、これらの不老不死の食物伝説がしばしば「両義性」を持っていることです。つまり、不老不死や長寿をもたらす食物は、祝福であると同時に呪いでもあるという二面性を持っています。八百比丘尼が人魚の肉によって得た不老不死も、最終的には彼女に大きな苦悩をもたらしました。この両義性は、日本人の自然観や生命観を反映しているとも言えるでしょう。

女性の旅と修行 – 歴史の中の女性修行者たち

八百比丘尼のように旅をしながら修行する女性の出家者は、実際の日本の歴史の中にも存在しました。彼女たちは「比丘尼」や「尼」と呼ばれ、仏教の教えを広めながら各地を巡っていました。八百比丘尼の伝説は、こうした実在の女性修行者たちの姿を反映している可能性があります。

歴史的に見ると、奈良時代には既に女性の出家者が存在していましたが、本格的に増加したのは平安時代以降です。特に、鎌倉時代には、社会的地位を失った貴族の女性たちが比丘尼になるケースが増えました。彼女たちは寺院に所属するだけでなく、各地を巡礼したり、独自の宗教活動を行ったりしていました。

比丘尼たちの活動は多岐にわたりました。仏教の教えを説くだけでなく、医療活動や教育活動、芸能活動なども行っていました。特に、医療の知識を持つ比丘尼は重宝され、各地で病人の治療にあたっていたと言われています。八百比丘尼が各地で人々を助けたという伝説は、こうした実際の比丘尼たちの活動を反映しているのでしょう。

女性が旅をすることが難しかった時代に、比丘尼という立場は女性に移動の自由と社会的活動の機会を与えました。彼女たちは男性中心の社会の中で、独自の生き方を模索し、実践していたのです。八百比丘尼の伝説が多くの女性たちの心を捉え、語り継がれてきた背景には、こうした歴史的現実があったとも考えられます。

現代の研究では、これらの女性修行者たちの活動を「歴史の中の女性の主体性」という観点から再評価する動きが見られます。彼女たちは単に宗教的な活動をしていただけでなく、当時の社会の中で可能な限り自立した生き方を追求していたのです。八百比丘尼の伝説も、そうした女性たちの姿を神話的に表現したものと解釈することができるでしょう。

地域の文化を支える伝説の力

八百比丘尼の伝説が全国30以上の場所に残っているという事実は、この物語が単なる娯楽以上の意味を持っていたことを示しています。各地の人々は、なぜこの伝説を大切に守り、語り継いできたのでしょうか。それは、八百比丘尼伝説が地域のアイデンティティや文化的つながりを形成する重要な役割を果たしてきたからだと考えられます。

まず、八百比丘尼の伝説は各地の名所や史跡の由来を説明するものとして機能してきました。「この井戸は八百比丘尼が掘った」「この橋は彼女が架けた」といった伝承は、地域の景観に歴史的な深みと意味を与えます。こうした物語は、地域の人々が自分たちの住む場所に誇りを持つ理由にもなりました。

また、八百比丘尼伝説は地域間のつながりを生み出す役割も果たしていました。彼女が訪れたという複数の地域は、その伝説を通じて緩やかに結びついています。「八百比丘尼の旅路」をたどることで、異なる地域の人々が文化的なつながりを感じることができたのです。

さらに、八百比丘尼の伝説は地域の歴史や文化を次世代に伝える媒体としても機能してきました。物語を通じて、地域の風習や信仰、歴史的出来事などが自然と子どもたちに伝えられていったのです。伝説の中には、その地域特有の自然環境や生活習慣に関する知恵が含まれていることも多く、それらを伝える役割も果たしていました。

現代では、八百比丘尼伝説は観光資源として新たな価値を持つようになっています。彼女にゆかりのある場所を巡る「八百比丘尼巡礼」のようなツアーが企画されたり、伝説をテーマにした地域おこしイベントが開催されたりしています。こうした活動を通じて、古い伝説が現代の地域活性化に貢献しているのは興味深い現象です。

このように、八百比丘尼の伝説は単なる物語を超えて、地域社会の中で様々な機能を果たしてきました。それは、伝説が単なるファンタジーではなく、人々の生活や文化に深く根ざしたものであることの証と言えるでしょう。

昔の女性たちが比丘尼になって自由に旅できたなんてすごいね!それと、一つの伝説がこんなにたくさんの地域で大切にされてるのって素敵だと思うの。伝説って単なる作り話じゃなくて、地域の人たちの大切な宝物なんだね!

その通りじゃ。伝説は単なる空想の物語ではなく、その中に地域の歴史や文化、人々の願いや知恵が詰まっておるんじゃよ。八百比丘尼伝説は、厳しい時代を生きた女性たちの姿や、食物への敬意、そして地域のつながりといった大切なものを今に伝えてくれておる。だからこそ、何百年も語り継がれてきたんじゃな。

まとめ:八百比丘尼伝説の現代的意義

不老不死の物語が問いかける「生きる意味」

八百比丘尼の伝説は、表面的には不老不死という超自然的な能力についての物語ですが、その本質は「人間として生きるとはどういうことか」という深遠な問いかけです。永遠に生きる中で、彼女が直面した苦悩と、それを乗り越えていく姿は、現代に生きる私たちにも多くのことを教えてくれます。

まず、この物語は「生きる時間の長さ」よりも「生き方の質」が重要であることを示しています。八百比丘尼は不老不死の体を持ちながらも、ただ長く生きることに意味を見出すのではなく、その時間を他者のために使うことを選びました。これは現代社会で「長寿化」が進む中で、改めて考えるべき問題かもしれません。

また、八百比丘尼伝説は「孤独」と「つながり」の物語でもあります。彼女は愛する人々との別れを繰り返し経験する孤独を背負いながらも、旅の中で新たな出会いと絆を築いていきました。これは、人間関係が希薄化しがちな現代社会において、人と人とのつながりの大切さを改めて教えてくれる物語と言えるでしょう。

さらに、彼女が選んだ出家という道は、「物質的な価値を超えた生き方」を示唆しています。永遠の命という最も価値があるように見えるものを持ちながらも、彼女はそれを「呪い」と感じ、精神的な成長と他者への貢献に本当の価値を見出しました。これは、物質的豊かさを追求しがちな現代社会に対する一つの問いかけとも受け取れます。

このように、八百比丘尼の物語は何百年も前に生まれながら、現代の私たちに「生きる意味」について考えるきっかけを与えてくれる、時代を超えた深い物語なのです。

伝説探訪の旅 – 八百比丘尼ゆかりの地を訪ねて

八百比丘尼の伝説に魅了された方は、実際に彼女ゆかりの地を訪れてみてはいかがでしょうか。ここでは、特に訪れる価値のある八百比丘尼ゆかりの場所をいくつか紹介します。

まず、伝説の発祥地である福井県小浜市には、多くの八百比丘尼関連スポットがあります。特に「神宮寺」は彼女ゆかりの寺として知られ、先述した「比丘尼松」をはじめ、彼女の遺品とされるものや資料が保存されています。また、若狭歴史博物館では八百比丘尼に関する展示が行われており、伝説の背景について詳しく知ることができます。

彼女の最期の地とされる和歌山県由良町の興国寺も重要なスポットです。ここには八百比丘尼の墓とされる場所や、彼女が修行したという「比丘尼洞」があります。静かな環境の中で、彼女の長い人生の終着点に思いを馳せることができるでしょう。

その他にも、京都府の一部地域や鳥取県、香川県など、日本各地に彼女ゆかりの地が点在しています。これらの場所を巡る「八百比丘尼巡礼」は、日本の文化と歴史を深く知る旅となるでしょう。地元の方々から伝説の細部を聞くことができれば、教科書には載っていない貴重な話を知ることもできます。

訪問する際には、その地域の観光案内所や郷土資料館で情報を集めると良いでしょう。地元ならではの八百比丘尼伝説のバージョンや、あまり知られていないスポットを教えてもらえるかもしれません。また、最近ではインターネット上でも「八百比丘尼ゆかりの地マップ」のようなものが公開されていることがあり、旅の計画を立てる際に役立ちます。

八百比丘尼の足跡をたどる旅は、単なる観光以上の意味を持つことでしょう。それは日本の文化的・宗教的背景を理解する旅であり、また自分自身の「生き方」について考える機会にもなるのです。

語り継がれる伝説 – 未来に伝えるべきメッセージ

八百比丘尼の伝説は、これからも語り継いでいくべき貴重な文化遺産です。それは単なる昔話ではなく、現代社会にも通じる普遍的なメッセージを含んでいるからです。最後に、この伝説から受け継ぐべきメッセージについて考えてみましょう。

一つ目のメッセージは、「与えられた運命をどう生きるか」という問いかけです。八百比丘尼は不老不死という非凡な運命を背負いながらも、その運命を受け入れ、自分なりの意味を見出していきました。現代を生きる私たちも、それぞれが異なる環境や条件の中で、自分らしい生き方を模索する必要があります。八百比丘尼の物語は、与えられた条件の中で最善を尽くす姿勢の大切さを教えてくれるのです。

二つ目のメッセージは、「困難を経験した者だからこそできる貢献がある」ということです。八百比丘尼は不老不死の苦悩を経験したからこそ、人々の苦しみに共感し、助けることができました。現代社会においても、自らの苦難や挫折の経験を、他者を支える力に変えていくことの重要性を、彼女の物語は示唆しています。

三つ目のメッセージは、「文化的多様性の価値」です。八百比丘尼の伝説が地域ごとに異なる形で語り継がれてきたことは、文化の多様性と創造性を示しています。グローバル化が進む現代だからこそ、地域固有の文化や伝統を大切にし、その多様性を尊重することの意義を再認識する必要があるでしょう。

そして最後に、八百比丘尼伝説は「女性の力と可能性」について考えるきっかけを与えてくれます。男性中心の時代にあって、自立して全国を旅した彼女の姿は、ジェンダーの枠を超えた人間の可能性を示しています。現代社会においても、性別や年齢、立場に関わらず、一人一人が自分らしく生きることの大切さを、この伝説は静かに語りかけているのです。

これらのメッセージを未来に伝えていくためには、八百比丘尼伝説を単なる古い話として扱うのではなく、現代的な視点から解釈し直し、新たな形で表現していくことも必要でしょう。例えば、子どもたちに向けた絵本や漫画、アニメーション作品など、現代のメディアを通じて伝説を伝えていくことも大切です。

また、各地域での伝説の保存と活用も重要な課題です。八百比丘尼ゆかりの地での文化イベントや教育プログラムを通じて、地域の人々、特に若い世代が伝説に触れる機会を増やしていくことが望まれます。伝説は語り継がれてこそ、その価値を発揮するのですから。

八百比丘尼の伝説は、何百年もの時を超えて私たちに届いた貴重な文化遺産です。これからも、この奥深い物語が多くの人々の心に届き、新たな意味と価値を生み出し続けることを願ってやみません。

八百比丘尼の伝説、本当に奥が深いね!私も今度、小浜市や由良町に行ってみたいな。昔の人が大切に伝えてきた物語には、今の私たちにも必要なメッセージがたくさん詰まってるんだね!

そうじゃな、やよい。良い伝説というものは、時代が変わっても人の心を動かす力を持っておる。八百比丘尼の物語は、数百年の時を超えて今も私たちに「どう生きるべきか」を問いかけておるんじゃ。夏休みにでも一緒にゆかりの地を訪ねてみるのも良いかもしれんのう。伝説の地を自分の足で訪ねることで、また新しい発見があるじゃろう。

いかがでしたか?八百比丘尼の伝説についての旅はこれで終わりですが、実際の伝説は今もなお全国各地で語り継がれています。機会があれば、ぜひ実際に伝説ゆかりの地を訪れてみてください。きっと教科書には載っていない発見があるはずです。

この不思議な尼僧の物語は、不老不死や人魚の肉といった超自然的な要素を含みながらも、人間の生き方や生命の意味について深く考えさせてくれる物語です。時代を超えて語り継がれてきたその魅力は、これからも多くの人々の心を捉え続けることでしょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!次回も日本の昔話や伝説の不思議な世界をご案内できればと思います。

コメント