「雀の舌を切った老婆が罰を受ける物語」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?日本に古くから伝わる「舌切り雀」は、単なる子ども向けの教訓話ではなく、深い人間洞察と豊かな文化的背景を持つ物語なのです。この記事では、中学生の私(やよい)と元ITエンジニアの祖父が、この古き良き昔話の奥深さに迫ります。善良さへの報いと欲深さへの戒めを通して、現代にも通じる知恵を探っていきましょう。

舌切り雀の昔話とは?その意味と教訓

舌切り雀のストーリー概要

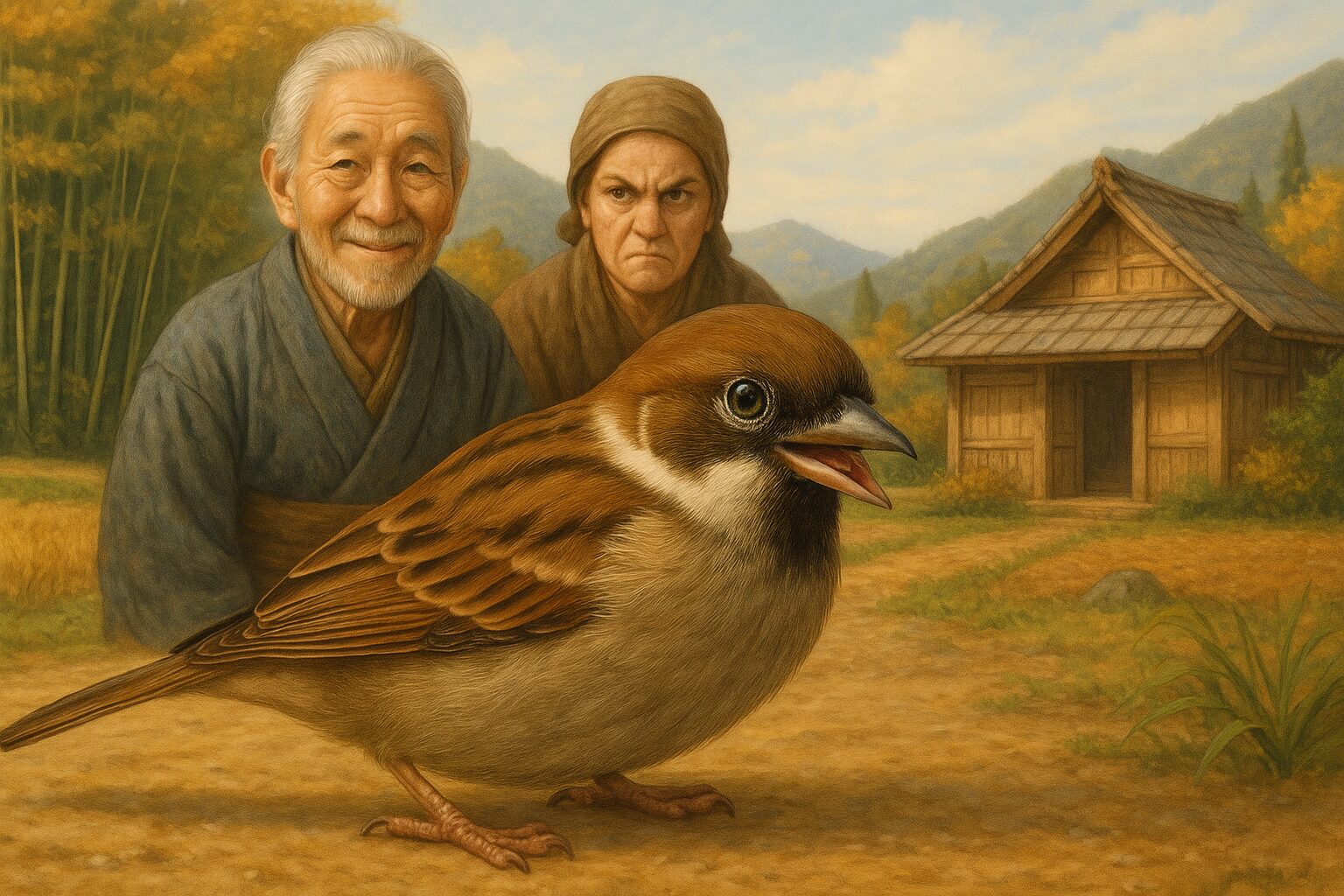

「むかしむかし、あるところに…」で始まる舌切り雀の物語。これは日本人なら誰もが一度は耳にしたことがある昔話ですね。物語の舞台は山里の小さな村。主人公は心優しいおじいさんとその妻である意地悪なおばあさんです。

物語はこう展開します。あるとき、おじいさんが山仕事から帰る途中、怪我をした雀を見つけます。彼は雀を家に持ち帰り、大切に介抱しました。雀はすっかり元気になりましたが、おばあさんの留守中に、おじいさんが大事にしていた糊(のり)を食べてしまいます。

帰宅したおばあさんは激怒し、雀の舌をハサミで切ってしまいます。傷ついた雀は山へと飛び去ってしまいました。悲しんだおじいさんは雀を探しに山へ入り、雀の宿にたどり着きます。

雀たちは喜んでおじいさんをもてなし、帰り際に大きな籠と小さな籠を見せて、どちらかを持ち帰るよう言います。欲のないおじいさんは小さな籠を選び、家に帰って開けてみると、中からは宝物がたくさん出てきました。

一方、おばあさんは話を聞いて自分も雀の宿を訪れ、大きな籠を選びます。しかし家に帰って開けてみると、中から鬼や蛇などの恐ろしいものが飛び出して、おばあさんは罰を受けるのです。

この単純でありながら深い教訓を含んだ物語は、日本の伝統的価値観を象徴しています。善行には善い報いが、悪行には厳しい罰が与えられるという、因果応報の理を子どもにもわかりやすく伝えています。

おじいちゃん、この話って子どもの頃から何度も聞いたけど、実は結構怖い話だよね

そうだな、やよい。表面的には単純な話だが、人間の業や欲望、そして行いの結果について深く考えさせる物語なんだよ。昔の人の知恵が詰まっているんだ

舌切り雀の物語は、私たちに優しさと欲の対比を通して大切な教えを伝えてくれます。では次に、この物語に込められた教訓についてもう少し掘り下げてみましょう。

この物語の教訓と学び

舌切り雀の物語には、明確な道徳的教訓がいくつも込められています。まず第一に、「善行には報いがある」という教えです。おじいさんは無償の優しさで雀を助け、最終的に幸せな結末を迎えました。

そして「欲深さは身を滅ぼす」という戒めも明確です。おばあさんの強欲な性格が、最終的に自らを不幸へと導きました。これは因果応報の法則を表していると言えるでしょう。

さらに興味深いのは、「選択の重要性」というメッセージです。おじいさんと同じ状況でも、おばあさんは異なる選択をしました。私たちの人生も、日々の選択の積み重ねで形作られているのです。

また、この物語には「感謝の心」の大切さも描かれています。雀はおじいさんの恩を忘れず、宿で手厚くもてなしました。一方で、恩を仇で返すような行為(雀の舌を切るという残酷な行為)には報いがあることも示しています。

おじいちゃん、物語の中のおばあさんって単なる悪役なの?それとも何か別の意味があるの?

いい質問だね、やよい。おばあさんは単なる悪役というよりも、人間の中にある欲望や短絡的な思考を象徴しているんだよ。誰の心の中にも、多かれ少なかれおじいさんとおばあさんの両方の要素があるんだ。この物語は、自分の中のどちらを育てるかを考えさせてくれるんだよ

舌切り雀の物語は、単純な筋書きながらも人間の本質に迫る深い洞察を含んでいます。この物語が何世紀にもわたって語り継がれてきた理由がここにあるのでしょう。次に、この物語がどのようにして生まれ、日本文化にどんな影響を与えてきたのかを見ていきましょう。

舌切り雀にまつわる歴史と文化的背景

舌切り雀はどのようにして生まれたのか?起源を探る

舌切り雀の物語の正確な起源を特定することは難しいのですが、その歴史は非常に古く、室町時代にはすでに語り伝えられていたと考えられています。日本の昔話の多くは口承文芸として伝わってきたため、文字として記録される以前から存在していました。

興味深いのは、舌切り雀の物語には仏教的な要素が見られることです。因果応報の考え方や、生き物への慈悲の心といった仏教の教えが物語に組み込まれています。これは平安時代以降、仏教が日本社会に深く浸透していく中で、昔話にもその影響が及んだためと考えられます。

江戸時代になると、お伽草子という絵入りの物語集が庶民の間で人気を博しました。舌切り雀の物語もこうした媒体を通じて広まり、定着していったのです。

地域によっては、舌切り雀の物語にはバリエーションが存在します。例えば、東北地方では雀の代わりに狐が登場するバージョンもあるそうです。また、籠の中身や物語の結末にも微妙な違いがあります。これは、物語が各地域の文化や価値観に合わせて少しずつ形を変えながら伝承されてきた証拠と言えるでしょう。

おじいちゃん、舌切り雀って日本全国どこでも同じ話として伝わっているの?

いや、やよい。面白いことに地域によって少しずつ違うんだ。例えば、籠の中身が『宝物と毒蛇』の地域もあれば、『金銀財宝と鬼や妖怪』の地域もある。私が子どもの頃、関西で聞いた話では、おばあさんがとても悲惨な目に遭うバージョンだったよ。これは地域の特性や伝承者の解釈によって物語が少しずつ変化していったんだろうね

舌切り雀の物語は、日本人の国民性や価値観を反映した貴重な文化遺産です。この物語を通じて、私たちは先人の知恵や教えに触れることができるのです。次は、この物語が日本文化にどのような影響を与えてきたのかを見ていきましょう。

日本文化への影響と道徳的教訓

舌切り雀の物語は、単なる子ども向けのお話を超えて、日本の文化や価値観を形作る上で重要な役割を果たしてきました。

まず、この物語は道徳教育の優れた教材として長く利用されてきました。特に明治時代以降の学校教育では、国民道徳の涵養を目的として民話や昔話が積極的に取り入れられました。舌切り雀の物語は、善悪の区別や因果応報の理を教える格好の題材だったのです。

また、日本人の自然観や動物観を反映している点も見逃せません。物語の中で雀は単なる鳥ではなく、恩を忘れない知性を持った存在として描かれています。これは、自然界の生き物と人間が共生し、互いに影響を与え合うという日本古来の自然観を表しています。

さらに、舌切り雀は工芸品や芸術作品にもモチーフとして取り入れられてきました。江戸時代の浮世絵や明治・大正期の挿絵本、さらには現代の絵本やアニメーションに至るまで、視覚芸術の題材として人気を博しています。

言語文化面では、「舌切り雀のような目に遭う」という表現が、「悪事を働いた報いを受ける」という意味の慣用句として定着しました。これは物語の教訓が日常言語にまで溶け込んでいることの表れです。

おじいちゃん、今の子どもたちも舌切り雀の話を知っているのかな?

いい質問だね。現代の子どもたちの中には知らない子もいるかもしれないが、幼稚園や小学校の教材として今でも取り上げられることが多いよ。ただ、昔に比べると物語の残酷な部分を和らげたバージョンが増えているようだね。時代によって解釈や伝え方は変わっても、この物語の本質的な教訓は普遍的なものだと思うよ

舌切り雀の物語は、時代を超えて日本人の心に働きかける力を持っています。その深い教訓と豊かな象徴性は、現代社会においても十分に価値があるのです。では次に、舌切り雀と他の物語を比較しながら、その特徴をより深く理解していきましょう。

他の物語との比較と現代における解釈

グリム童話との興味深い比較

舌切り雀の物語は日本独自のものですが、世界の民話と比較すると興味深い共通点や相違点が見えてきます。特にグリム童話との比較は、文化的背景の違いを浮き彫りにします。

例えば、グリム童話の「親切な娘と意地悪な娘」のような物語では、舌切り雀と同様に善行と悪行の対比が描かれています。どちらも「良い行いには報酬が、悪い行いには罰が与えられる」という因果応報の考え方が根底にあります。

しかし、その表現方法には大きな違いがあります。グリム童話は往々にして非常に残酷な結末で悪役を罰します。例えば「白雪姫」では継母が熱した鉄の靴を履かされて死ぬ場面があります。一方、舌切り雀のおばあさんは罰を受けるものの、多くのバージョンでは命を落とすほどの極端な罰ではありません。

また、物語の構造にも違いがあります。グリム童話では、魔法的な存在(魔女や妖精など)が物語の展開に大きく関わることが多いですが、舌切り雀では雀が擬人化されているものの、基本的には現実的な世界観の中で物語が進みます。

おじいちゃん、西洋の物語と日本の物語って、根本的に何か違うものなの?

いい視点だね、やよい。西洋の物語、特にグリム童話は善と悪の対立がはっきりしていて、悪に対する罰も明確だ。一方、日本の物語は善悪の境界がやや曖昧で、教訓を伝えるにしても穏やかな表現が多い。これは日本人の『和』を重んじる価値観や、自然との共生を大切にする文化的背景が影響しているんだろうね

このように、舌切り雀とグリム童話を比較することで、東西の文化的価値観の違いが見えてきます。どちらも子どもたちに道徳を教える目的があっても、その伝え方には文化的な特色が表れているのです。次は、現代社会においてこの古い物語がどのように解釈されているのかを見ていきましょう。

現代社会における舌切り雀の再解釈

現代社会においても、舌切り雀の物語は様々な形で再解釈され、新たな意味を持つようになっています。

例えば、環境問題の文脈では、自然(雀)を大切にする人(おじいさん)と自然を傷つける人(おばあさん)の対比として読み解くことができます。環境保護の大切さを伝える寓話として、この物語を活用する教育者も増えています。

また、心理学的観点からは、舌切り雀の物語に登場する人物の行動パターンを分析する研究もあります。おばあさんの短絡的な怒りや強欲さは、現代人が陥りがちな心理的な罠を象徴しているとも言えるでしょう。

ジェンダー論の視点からは、「良いおじいさん」と「悪いおばあさん」という固定的な性別役割に疑問を投げかける解釈も登場しています。現代版では、登場人物の性別を入れ替えたり、より複雑な心理描写を加えたりするアレンジも見られます。

さらに、ビジネスの世界では「舌切り雀の法則」という言葉が使われることもあります。これは「小さな親切が思わぬ大きなリターンをもたらす」という考え方で、顧客サービスや人間関係の構築に応用されています。

おじいちゃん、昔の物語なのに、今の時代にもこんなに色々な見方ができるんだね

そうなんだよ、やよい。良い物語というのは時代を超えて普遍的な価値を持つんだ。舌切り雀の基本的なメッセージは何百年経っても変わらないけれど、時代によって新しい解釈が加わることで、物語はさらに豊かになっていくんだよ

古い物語に新しい視点を加えることで、舌切り雀は現代においても私たちに多くのことを教えてくれます。古典的な道徳観に縛られず、現代的な価値観を反映した解釈が可能なのは、この物語の奥深さを示しているのではないでしょうか。次は、教育現場でこの物語がどのように活用されているのかを見ていきましょう。

教育や物語としての舌切り雀

紙芝居や絵本での舌切り雀

舌切り雀の物語は、紙芝居や絵本などの媒体を通じて、多くの子どもたちに親しまれてきました。これらのビジュアル表現は、物語の魅力を一層引き立てる重要な役割を果たしています。

戦前から昭和にかけての時代、紙芝居は子どもたちの娯楽として大人気でした。紙芝居師が自転車で町を巡り、「紙芝居でーす!」と声をかけると、子どもたちが集まってきたものです。舌切り雀は定番の演目で、鮮やかな絵と語り手の抑揚のある声が、物語に命を吹き込みました。

現代の絵本では、画家によって様々なスタイルで舌切り雀が描かれています。伝統的な日本画風のものから、モダンでポップなイラストまで、多種多様な表現があります。特に有名なのは、赤羽末吉や瀬川康男などの日本を代表する絵本作家による作品です。

面白いのは、絵本によって物語の視覚的な印象が大きく変わることです。例えば、おばあさんの描写一つをとっても、とても怖く描かれる場合もあれば、少しコミカルに表現される場合もあります。これにより、同じ物語でも子どもが受ける印象はかなり異なってきます。

最近では、デジタル絵本やアプリでも舌切り雀が取り上げられるようになりました。タッチパネルを使った仕掛けや、音声効果を取り入れた新しい表現方法によって、デジタルネイティブの子どもたちにも親しみやすくなっています。

おじいちゃん、私が小さい頃に読んだ舌切り雀の絵本では、おばあさんがちょっと怖かったけど、雀の宿がとてもきれいだったのを覚えてるよ

そうだったね。絵本によって印象が変わるのは面白いところだよ。私が子どもの頃に見た紙芝居の舌切り雀は、おじいさんがとても優しい顔をしていて、おばあさんは意地悪そうだったけど、少し滑稽な感じもあったんだ。絵本や紙芝居の絵は、言葉では表現しきれない世界を作り出してくれるんだよ

紙芝居や絵本を通じて舌切り雀を知った子どもたちは、無意識のうちに日本の伝統的な価値観を吸収していきます。視覚的な表現の力は、物語の記憶を強化し、長く心に残るものにするのです。次は、教育現場でこの物語がどのように活用されているのかを見ていきましょう。

教育における効用と道徳教育

舌切り雀の物語は、日本の学校教育において重要な教材として長く活用されてきました。特に小学校低学年の国語や道徳の授業では、この物語を通じて多くの教育的効果が期待されています。

まず、読解力の向上です。起承転結がはっきりした物語構造は、子どもたちが物語の流れを理解する練習に最適です。「誰が」「何をした」「どうなった」という基本的な読解の枠組みを学ぶのに役立ちます。

次に、道徳的判断力の育成です。おじいさんとおばあさんの対照的な行動を通じて、子どもたちは「思いやり」や「欲深さ」について考えるきっかけを得ます。「あなたならどうする?」という問いかけで、自分自身の価値観を形成する機会にもなります。

さらに、日本の伝統文化への理解を深める効果もあります。昔話を学ぶことで、日本の風土や生活様式、価値観に触れることができるのです。国際化が進む現代において、自国の文化的アイデンティティを形成する上でも大切な役割を果たしています。

最近の教育現場では、アクティブラーニングの素材としても舌切り雀が活用されています。例えば、物語の続きを考える創作活動や、登場人物になりきってのロールプレイなど、能動的な学習方法と組み合わせることで、より深い学びにつなげています。

おじいちゃん、私たちの学校でも道徳の時間に舌切り雀をやったよ。クラスでディスカッションしたんだけど、意外とみんな色々な意見を持っていたんだ

それは面白いね。同じ物語でも、受け取り方は人それぞれだからね。道徳教育で大切なのは、一つの正解を押し付けるのではなく、自分で考える力を養うことだと思うんだ。舌切り雀のような昔話は、単純なようで実は深い問いを私たちに投げかけてくれるんだよ

教育の場における舌切り雀の活用は、これからも進化し続けるでしょう。デジタル教材やインタラクティブな学習方法と組み合わせることで、この古い物語が新しい教育価値を生み出していくことが期待されます。それでは次に、舌切り雀に登場する人物たちについて詳しく分析してみましょう。

舌切り雀の登場人物とその分析

主要キャラクターの役割とその意味

舌切り雀の物語に登場するキャラクターは少ないながらも、それぞれが明確な役割と象徴的な意味を持っています。これらの人物像を深く理解することで、物語の教訓がより鮮明に見えてきます。

まずおじいさんは、物語の中で善と思いやりを象徴しています。彼は弱者(怪我をした雀)に手を差し伸べ、見返りを求めずに親切を施します。また、物質的な欲にとらわれないおじいさんの姿勢は、小さな籠を選ぶ場面で象徴的に表現されています。おじいさんは日本の伝統的な価値観である「足るを知る」精神を体現しているのです。

対照的におばあさんは、短気と強欲を象徴しています。糊を食べられただけで過剰に怒り、雀の舌を切るという残酷な行為に及びます。また、大きな籠を選ぶ場面では、彼女の物質的欲望が明確に表れています。しかし、おばあさんは単なる「悪役」というわけではなく、誰もが持ちうる人間の弱さを表しているとも解釈できます。

雀は、物語において非常に興味深い役割を担っています。一見すると被害者のようですが、実は物語の中で裁定者として機能しています。雀は恩を忘れず恩返しをする一方で、悪行には厳しい報いを与えます。これは自然界や神の摂理を象徴していると考えられます。また、舌を切られながらも報復ではなく公正な裁きを行う雀の姿は、許しと正義のバランスを表しているとも言えるでしょう。

さらに、籠(小さい籠と大きい籠)は単なる道具ではなく、選択と価値観を象徴しています。見た目の大きさで判断するか、内面的な価値を重視するかという選択は、日常生活における私たちの判断基準を問う象徴になっています。

おじいちゃん、昔話の登場人物ってすごく単純じゃない?実際の人間はもっと複雑だよね

鋭い指摘だね、やよい。確かに昔話のキャラクターは善人か悪人かはっきり分かれていることが多いんだ。でも、それは教訓を明確に伝えるための工夫なんだよ。単純化されているからこそ、物語の本質が見えやすくなる。実際の人間は善と悪が入り混じった存在だけど、私たちの中にも『おじいさん的な部分』と『おばあさん的な部分』があるんだ。どちらを育てるかは自分次第なんだよ

舌切り雀の登場人物たちは、その単純さゆえに普遍的な人間の性質を象徴的に表現することに成功しています。この物語が何世紀にもわたって人々の心に残り続けている理由の一つは、こうしたキャラクターの象徴性にあるのでしょう。では次に、舌切り雀に関連する他の伝説やことわざについて見ていきましょう。

舌切り雀に関連する伝説とことわざ

関連する他の日本の昔話や伝説

舌切り雀は単独で存在する物語ではなく、日本の他の多くの昔話や伝説と主題や構造を共有しています。こうした物語群を比較することで、日本文化の中で繰り返し強調される価値観や教訓が見えてきます。

まず、恩返しの物語という点で関連性が高いのは「鶴の恩返し」です。怪我をした鶴を助けた老夫婦のもとに、美しい娘が訪れ、機を織って恩返しをするという物語です。舌切り雀と同様に、弱っている動物を助ける善行と、その結果としての幸福な報いというパターンが見られます。

また、「花咲か爺さん」も舌切り雀と構造がよく似ています。親切なおじいさんと意地悪なおじいさんが対比され、善行には良い報いが、悪行には罰が与えられるという展開です。特に、おじいさんが犬の言うとおりに灰をまくと花が咲き、意地悪なおじいさんが真似をすると災いを被るという構造は、舌切り雀の籠選びの場面と並行関係にあります。

「瓜子姫」や「わらしべ長者」などの物語にも、善良な主人公が最終的に幸福になるという共通したテーマが見られます。これらの物語群は総じて、日本文化における因果応報の考え方や、自然と人間の共生という価値観を反映しています。

地域によっては、舌切り雀の物語が他の昔話と混合したバージョンも存在します。例えば、東北地方には「狐の恩返し」という類似の物語があり、雀の代わりに狐が登場します。また、九州地方では「竹の子婿」という昔話に舌切り雀の要素が取り入れられたバージョンがあるそうです。

これらの物語群は、口承文芸として地域ごとに微妙にアレンジされながらも、根底にある教訓は共通しています。それは「善は善を呼び、悪は悪を招く」という普遍的な道徳律です。

おじいちゃん、どうして日本の昔話には動物が恩返しする話が多いの?

いい質問だね、やよい。日本人は古くから自然と共生する文化を持っていて、動物も人間と同じように感情や意思を持つ存在だと考えてきたんだ。また、仏教の影響で『すべての生き物に敬意を払う』という考え方も根付いている。だから、動物への親切が恩返しという形で報われる物語が多いんだよ。これは日本文化の大切な特徴の一つだね

舌切り雀と関連する昔話を比較することで、日本文化の中で特に重視されてきた価値観がより明確になります。それは人間同士の関係だけでなく、自然や動物との調和を含めた広い意味での「共生」の智恵なのです。次は、この物語から生まれたことわざについて見ていきましょう。

舌切り雀にまつわることわざとその意味

「舌切り雀」の物語は日本の言語文化にも深く根付き、いくつかのことわざや慣用句を生み出しました。これらの表現は、物語の教訓を日常会話の中に取り入れる方法として機能しています。

まず「舌切り雀のような目に遭う」という表現があります。これは「悪事を働いた報いを受ける」という意味で使われ、特に欲深さや短気が招いた不幸な結果を皮肉る場合に用いられます。日常会話では「あんなに強欲だったから、舌切り雀のような目に遭ったのも当然だ」といった使い方をします。

また、「雀の宿を探す」という表現は、「失ったものを取り戻そうと努力する」または「過ちを償おうとする」という意味で使われることがあります。物語の中でおじいさんが山に入って雀の宿を探す場面から来ています。

「小さな籠を選ぶ」という言い回しは、「見栄や欲を捨てて本質的な価値を選ぶ」という意味で使われることもあります。ビジネスの場面などで「利益よりも信頼関係を選ぶ」といった文脈で使われることがあるようです。

逆に「大きな籠を選ぶ」は、「目先の利益に惑わされる」「欲に目がくらむ」といった意味合いで使われます。

おじいちゃん、こういうことわざって今でも使われてるの?

実は最近はあまり使われなくなってきているんだよ。若い世代にはこれらの表現を知らない人も増えているかもしれない。でも、『舌切り雀のような目に遭う』という表現は、私の世代ではよく使ったものだよ。言葉は時代とともに変わっていくものだけど、その背後にある教訓は今でも価値があると思うんだ

これらのことわざや慣用句は、舌切り雀の物語がただの子ども向けのお話ではなく、日本人の思考や価値観を形作る重要な文化的資源であることを示しています。物語が言葉として日常に溶け込むことで、その教訓は世代を超えて伝わっていくのです。次は、この物語が映像作品としてどのように表現されてきたのかを見ていきましょう。

舌切り雀の映像化作品

映画やアニメで描かれる舌切り雀

舌切り雀の物語は、その視覚的な魅力と普遍的なテーマから、様々な映像作品として表現されてきました。これらの作品は、時代ごとの技術や価値観を反映しながら、古典的な物語に新たな命を吹き込んでいます。

日本のアニメーションの黎明期から、舌切り雀は重要な題材でした。1930年代には既にサイレント映画として制作されており、日本アニメーション史の初期の作品として貴重な価値を持っています。

戦後には、東映動画(現在の東映アニメーション)が1958年に「日本むかし話」シリーズの一つとして舌切り雀を制作しました。この作品は伝統的な日本画のタッチを活かした美しい映像で、今でも教育現場で活用されています。

テレビの時代になると、NHKの「まんが日本昔ばなし」(1975年~)で舌切り雀が放送され、多くの子どもたちの記憶に残りました。このシリーズの特徴である水墨画風の独特なアニメーションスタイルと、語り部による味わい深いナレーションは、物語の雰囲気を格段に高めています。

近年では、3DCGアニメーションやVR(仮想現実)などの新技術を用いた舌切り雀の映像作品も登場しています。これらは伝統的な物語に現代的な表現を加えることで、新しい世代の子どもたちにも親しみやすくなっています。

海外では、ジブリ映画の影響もあり、日本の昔話への関心が高まっています。舌切り雀をモチーフにした短編アニメーションが国際映画祭で上映されるなど、日本文化の発信にも一役買っています。

おじいちゃん、私、「まんが日本昔ばなし」の舌切り雀見たことあるよ!おばあさんがめっちゃ怖かったなあ

あれは印象に残るよね。あの独特な画風と語りが、物語の雰囲気をうまく表現していたんだ。実は私も子どもの頃、映画館で見た舌切り雀のアニメが忘れられないんだよ。映像は言葉だけでは伝えきれない物語の世界を視覚的に体験させてくれる。それぞれの時代の技術で表現されてきた舌切り雀は、日本のアニメーション史の縮図とも言えるんだよ

映像作品としての舌切り雀は、伝統的な物語を現代に伝える重要な役割を果たしています。テクノロジーの進化とともに表現方法は変わっても、その根底にある物語の本質は変わらないのです。では次に、舌切り雀に関連した書籍やリソースについて見ていきましょう。

おすすめの舌切り雀に関連した書籍とリソース

大人向けの解説書籍

「舌切り雀」の物語は子ども向けだけでなく、大人の読者にも深い洞察を提供する素材として、様々な専門書や解説書で取り上げられています。これらの書籍は物語の表面的な理解を超え、文化的・歴史的・心理学的な視点から分析を加えています。

まず、日本民話学の分野では「日本昔話大成」(関敬吾編)が重要な位置を占めています。この全集では舌切り雀の様々な地域バージョンが収録され、学術的な解説が加えられています。民俗学者の柳田國男の著作「日本の昔話」も、舌切り雀を含む日本の民話の特徴を詳細に分析した古典的名著です。

比較文化論の視点からは、「改訂 昔話とは何か」(小澤俊夫著)のような書籍が参考になります。この中では昔話が人びとを結びつける力、その独特の語り口、日本とヨーロッパの昔話の違いと類似、現代の子どもたちに語ってやることの大切さ、文化による違いや普遍的な要素について考察しています。

心理学的アプローチでは、「〈物語と日本人の心〉コレクション Ⅵ 定本 昔話と日本人の心 (岩波現代文庫) Kindle版」(河合隼雄著)が日本の昔話を深層心理学の視点から解読しています。特に、登場人物の象徴性や物語が子どもの心理発達に与える影響について詳しく述べられています。

現代社会との関連性を探る「昔話から学ぶ人間の成長と発達」(大野木 裕明編集)のような書籍も出版されています。心理学や社会学等から昔話を読み解く新たな視点を提案。

おじいちゃん、大人がこんなに真剣に昔話を研究してるなんて驚いたよ

やよい、昔話は単なる子ども向けのお話じゃないんだ。長い年月をかけて洗練された民族の知恵の結晶なんだよ。だから心理学者や民俗学者、文化人類学者など、様々な専門家が研究対象にしているんだ。私自身、ITエンジニアを退職した後、こういった本を読むことで、子どもの頃に聞いた昔話の奥深さを再発見したんだよ

大人向けの解説書は、私たちが子どもの頃に何気なく聞いていた物語の奥にある豊かな意味を発見する手助けをしてくれます。次は、子ども向けの絵本についても見ていきましょう。

シリーズや現代版の絵本レビュー

子ども向けの舌切り雀の絵本は数多く出版されていますが、その表現方法や解釈は実に多様です。ここでは、特に優れた絵本をいくつか紹介し、その特徴を見ていきましょう。

まず、日本を代表する絵本作家赤羽末吉による「したきりすずめ」(福音館書店)は、古典的名作として知られています。日本画の技法を取り入れた繊細な絵と、伝統的な日本の風景描写が特徴です。特に雀の宿の場面は幻想的で美しく、子どもの想像力を刺激します。

瀬川康男の「舌切り雀」(童心社)も評価の高い作品です。モダンでありながら日本の伝統美を感じさせる独特のイラストレーションが特徴で、おじいさんとおばあさんの対比が視覚的にも明確に表現されています。

海外でも翻訳されている松谷みよ子の「したきりすずめ」(童心社)は、シンプルで温かみのある文体と、親しみやすいイラストで人気があります。特に小さな子どもにも理解しやすいよう工夫されている点が評価されています。

おじいちゃん、これだけたくさんの舌切り雀の絵本があるんだね。どれがいちばんおすすめ?

それぞれ良さがあるから難しいね。でも、やよいの年齢なら瀬川康男さんの『舌切り雀』がいいかな。現代的な感覚で描かれていて、美術的な価値も高いんだ。小さな子には松谷みよ子さんの版がわかりやすくておすすめだね。絵本は同じ物語でも、画家によって全く違う世界が広がるのが面白いところなんだよ

舌切り雀の絵本は、時代とともに表現方法や解釈が変化してきました。しかし、どの絵本でも物語の本質的な教訓は保たれており、子どもたちの心に様々な形で語りかけています。最後に、この物語から学べることを総括してみましょう。

まとめ:舌切り雀を通じて学ぶこと

「舌切り雀」の物語は、何世紀にもわたって日本人の心に語りかけてきた貴重な文化遺産です。この昔話が今なお私たちを魅了し続ける理由と、現代社会においても学べる教訓をまとめてみましょう。

まず、この物語が伝える最も基本的な教えは「善行には報いがあり、悪行には罰が与えられる」という因果応報の理です。この普遍的な道徳観は、文化や時代を超えて人間社会の基盤となっています。舌切り雀は、この教えを子どもにもわかりやすく伝える優れた媒体となっています。

次に、「感謝と思いやりの大切さ」です。おじいさんの何気ない善行が最終的に大きな幸福をもたらしたように、他者への思いやりは自分自身にも良い影響を与えます。現代社会においても、利他的な行動が結果的に自分の幸福につながるという研究結果が示されています。

三つ目は「欲深さの危険性」です。大きな籠を選んだおばあさんの失敗は、物質的な欲望に惑わされることの危険性を教えています。現代の消費社会においても、「より大きく、より多く」を求める価値観がしばしば私たちの本当の幸福を見えにくくしています。

さらに、「選択の重要性」も舌切り雀の物語から学べる重要な教訓です。人生は選択の連続であり、その選択が将来の結果を決定づけます。表面的な価値ではなく、本質的な価値に基づいて選択することの大切さを、この物語は象徴的に示しています。

おじいちゃん、昔話って単純だけど、考えれば考えるほど色んな意味があるんだね

その通りだよ、やよい。舌切り雀のような昔話は、長い年月をかけて洗練されてきた人間の知恵の結晶なんだ。表面的には単純でも、その奥には深い人間理解が隠されている。だからこそ何百年も語り継がれてきたんだろうね。現代社会は複雑になったけど、人間の本質的な喜びや悲しみ、善と悪の問題は変わっていない。だから古い物語からも、たくさんのことを学べるんだよ

舌切り雀の物語は、単なる昔話を超えて、人間の普遍的な価値観や選択の大切さを教えてくれます。視覚的にも魅力的なこの物語は、子どもから大人まで、それぞれの理解度に応じた学びを提供してくれるのです。デジタル時代となった現在でも、この古き良き物語が持つ力は決して色あせることはありません。

最後に一つ付け加えるなら、舌切り雀の物語が示すのは、人間と自然との調和の大切さでもあります。雀(自然)を大切にすることが最終的に人間の幸福につながるという視点は、環境問題が深刻化する現代において、改めて見直されるべき知恵かもしれません。

この記事を通して、舌切り雀の物語の奥深さと普遍的な価値について、少しでも理解を深めていただければ幸いです。日本の豊かな昔話の世界を、ぜひ現代の視点から再発見してみてください。

この記事を読んで、みなさんの中で「舌切り雀」の物語についての新たな発見はありましたか?あるいは、子どもの頃に聞いた記憶が蘇ってきたでしょうか?よかったらコメント欄で感想をシェアしてください。

コメント