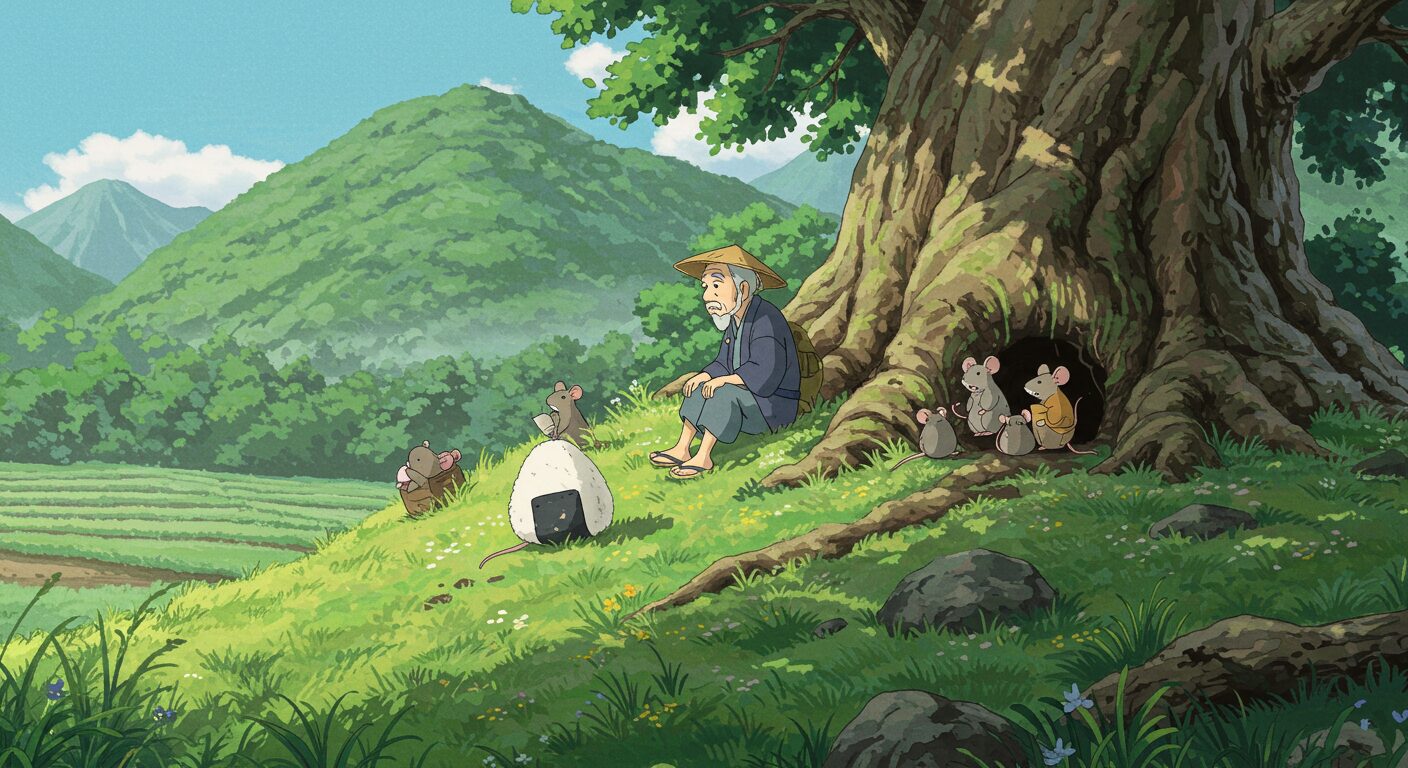

日本の昔話といえば、「桃太郎」「かぐや姫」「浦島太郎」などが有名ですが、中でも幼少期に最初に触れる昔話の一つが「おむすびころりん」ではないでしょうか。シンプルながらも心に残るこのお話には、実は日本の文化や価値観が凝縮されています。今回は、老若男女問わず愛される「おむすびころりん」にまつわる知られざる雑学と深い意味について掘り下げていきます。

「おむすびころりん」の起源と歴史的背景

明治時代に文献化された古い民話の系譜

「おむすびころりん」は日本の伝統的な民話として広く親しまれていますが、その起源については意外と新しいものだということをご存知でしょうか。現在私たちが知る形の「おむすびころりん」が文献に登場したのは明治時代以降のことです。それ以前にも口承で伝えられていたと考えられていますが、明確な記録は残っていません。

明治時代に編纂された「日本昔噺」や「日本お伽話集」などの書物に収録されたことで、この物語は全国的に広まりました。しかし、地方によって呼び名や細部の設定が異なっていたことも興味深いポイントです。東北地方では「おにぎりとんとん」、関西地方では「おむすびどんどん」という名称で語られることもありました。

また、この物語のモチーフである「洞窟や穴の中に隠された別世界」という設定は、日本だけでなく世界各地の民話にも見られる普遍的なものです。欧米の「アリスの不思議の国」や「ピーターラビット」にも通じる「地下の別世界」というモチーフがあり、人類共通のイマジネーションを感じさせます。

各地に残る「おむすびころりん」の類話とバリエーション

「おむすびころりん」は全国各地でさまざまなバリエーションを持ちながら伝承されてきました。北海道では「もちころりん」というタイトルで、おむすびではなく餅が主役となる話が伝わっています。また、九州地方では「だんごころころ」という類話が存在し、団子が坂を転がり落ちるという設定になっています。

さらに興味深いのは、海外にも類似した物語が存在することです。例えば、ロシアの民話「コロボク」では、丸いパンが転がって冒険する話があります。グリム童話の「ジンジャーブレッドマン」も、食べ物が逃げ出すというモチーフでは共通しています。これらの類似点からは、食物を擬人化するという人類共通の想像力が垣間見えます。

各地の「おむすびころりん」には、その土地の気候風土や食文化が反映されています。例えば、米どころの東北地方ではおむすびが大きく描かれたり、海に近い地域では具材に魚介類が入っていたりと、地域色豊かな特徴があります。こうした地域ごとの違いは、日本の多様な食文化の証でもあるのです。

おじいちゃん、「おむすびころりん」って昔からあるお話だと思ってたけど、明治時代に広まったものなの?

そうじゃよ。口伝えでは古くからあったと思われるが、文献として残されたのは明治以降じゃ。地方によって「おにぎりとんとん」「おむすびどんどん」など呼び名も違うんじゃ。日本各地で愛され、それぞれの地域色が反映されておる。昔話には地域の特色や知恵が詰まっておるんじゃのぉ。

おむすびが転がる描写に込められた縁起の良い意味

「ころりん」という擬音語が持つ幸運の象徴

「おむすびころりん」という物語の中で、「ころりん」という擬音語は単なる転がる音を表現しているだけではありません。この「ころりん」という音には、幸運の訪れや良い出来事の始まりを暗示する意味が込められています。

日本の伝統的な言霊思想では、言葉には魂が宿ると考えられており、「ころりん」という軽快で明るい擬音語には、物事がスムーズに運ぶという吉兆の意味合いがあります。「ころころ」「ころりん」といった擬音語は、子どもたちにも親しみやすく、聞いているだけで自然と笑顔になるような音の響きを持っています。

また、丸いおむすびが転がっていく様子は、円満や調和を象徴しているとも解釈できます。円は日本の伝統的な美意識において完全性や調和の象徴であり、円滑な人間関係や物事の円満な解決を連想させます。おむすびが円滑に転がっていく様子は、人生における幸運の連鎖を暗示しているのです。

農耕文化と結びついた「転がる」動作の象徴性

おむすびが坂を「転がる」という動作には、日本の農耕文化と深く結びついた象徴性が隠されています。米作りの国である日本では、種籾が地面を転がり、やがて芽吹いて豊かな実りをもたらすという農業のサイクルが重要視されてきました。おむすびが転がる描写は、まさにこの種蒔きと収穫のサイクルを象徴しているのです。

さらに、坂を下るという動作は、困難からの解放や新たな展開を意味します。苦労の末に訪れる幸運という物語の展開は、農作業の苦労の後に訪れる収穫の喜びに通じるものがあります。江戸時代から明治時代にかけての日本では、農作物の豊作は人々の生活を支える最も重要な要素でした。そのため、おむすびが転がって福をもたらすという物語は、当時の人々にとって最高の幸福の象徴だったのです。

また、「下から上へ」という物語の流れも重要です。主人公のおじいさんは、おむすびが転がり落ちた穴の中から富を得て、社会的な地位も向上します。これは、努力や善行が報われるという日本人の道徳観を反映しています。農作業においても、地中に種をまき(下への動き)、やがて芽が出て上へと伸びていく(上への動き)という循環があります。おむすびの転がりは、この自然の循環と人生の起伏を象徴しているのです。

「ころりん」っていう言葉に縁起が良い意味があるなんて知らなかったの!ただ可愛い音だと思ってたけど、深い意味があるのね!

そうじゃのぉ。「ころりん」は単なる擬音語ではなく、幸運の訪れを表す言葉じゃ。おむすびが転がる様子は、種が地面に落ちて芽吹く農耕のサイクルも象徴しておる。日本人は昔から言葉の響きや物の動きに深い意味を見出してきたんじゃ。昔話は楽しいだけでなく、先人の知恵や願いが込められておるんじゃよ。

ネズミが福をもたらす存在として登場する理由

日本文化におけるネズミの象徴的意味

「おむすびころりん」の物語で、おじいさんに福をもたらすのはネズミです。一般的にネズミは害獣というネガティブなイメージもありますが、日本の伝統文化においてネズミは実は幸運や豊穣の象徴として大切にされてきました。

まず、十二支の最初に位置する「子(ね)」はネズミを表します。新しい始まりや物事の端緒を象徴する存在として、古くから大切にされてきました。特に大黒天の使いとされるネズミは、福の神の使いとして財宝を運んでくる縁起の良い動物と考えられていました。七福神の一柱である大黒天の像には、足元にネズミが描かれていることが多く、これは「食物を守る神の使い」という意味合いがあります。

また、ネズミは繁殖力が強いことから、子孫繁栄や家系の発展を象徴する生き物としても尊ばれていました。農耕社会において、豊作と子孫繁栄は最も重要な願いでした。ネズミが穀物倉庫に集まる姿は、逆説的に豊かさの象徴として捉えられていたのです。

さらに、ネズミは先見の明がある動物としても知られています。災害が起こる前に逃げ出すという言い伝えから、危険を察知する賢さの象徴ともなっていました。このような特性から、「おむすびころりん」の物語においても、ネズミは単なる小動物ではなく、知恵と福をもたらす重要な存在として描かれているのです。

ネズミの住む地下世界と異界へのつながり

「おむすびころりん」の物語で特徴的なのは、ネズミが地下の世界に住んでいるという設定です。この地下世界は単なる穴ではなく、私たちの住む現実世界とは異なる「異界」を象徴しています。日本の神話や民話において、異界は神々や精霊が住まう場所であり、人間がめったに足を踏み入れることのできない神秘的な領域でした。

地下の世界に通じる穴や洞窟は、古来より「あの世とこの世を繋ぐ入り口」と考えられていました。例えば、出雲神話における「黄泉の国」への入り口も地下にあるとされ、多くの民話において地下は異界への通路として描かれています。「おむすびころりん」における穴は、まさにこの異界への入り口として機能しているのです。

ネズミが地下に住む設定には、もう一つ重要な意味があります。それは循環の象徴です。ネズミは地上と地下を自由に行き来する生き物であり、この世とあの世、可視の世界と不可視の世界を繋ぐ媒介者の役割を担っています。おじいさんがネズミの世界を訪れ、福を得て再び地上に戻ってくるという物語の構造は、人間が異界との交流を通じて精神的な豊かさや智慧を得るという、世界各地に見られる神話的モチーフを反映しているのです。

へぇ、ネズミって実は福をもたらす動物だったんだね!学校では害獣って習ったけど、昔の人は違う見方をしてたのね。

そうじゃのぉ。ネズミは十二支の最初「子」であり、大黒天の使いでもある。繁殖力が強いことから子孫繁栄の象徴としても尊ばれてきたんじゃ。地下と地上を行き来するネズミは、この世とあの世を繋ぐ存在とも考えられておった。昔の人は自然や動物との共生のなかで、様々な意味を見出していたんじゃよ。

米の神聖性と福を授かる教えの関係性

なぜ主人公はおむすびを分け与えたのか

「おむすびころりん」の物語で、主人公のおじいさんはネズミたちにおむすびを分け与えるという行為を行います。この「分け与える」という行為には、日本の伝統的な共同体精神と互恵の価値観が強く反映されています。

日本の伝統的な農村社会では、「お裾分け」の文化が根付いていました。収穫物や食べ物を近隣と分かち合うことで、共同体全体の結束を強め、相互扶助の精神を育んでいたのです。おじいさんがネズミにおむすびを分け与える行為は、まさにこの日本の伝統的な美徳を体現しています。

また、仏教の影響も見逃せません。「施し」(布施)は仏教における重要な徳目の一つであり、見返りを求めずに他者に与えることが善行とされていました。おじいさんは空腹であったにもかかわらず、自分のおむすびをネズミたちと分かち合います。この無私の行為こそが、後の福につながるという教えが込められているのです。

そして、物語の中で特に重要なのは、おじいさんが貧しいにもかかわらず分け与えたという点です。自分も十分ではない状況で他者に与えるという行為は、最高の徳とされていました。「情けは人のためならず」ということわざがあるように、善行はいつか巡り巡って自分に返ってくるという教えが、この物語には込められているのです。

米が持つ神聖な力と感謝の心

「おむすびころりん」の物語の中心にあるのは「おむすび」、すなわち米です。日本人にとって米は単なる食べ物ではなく、神聖な存在であり、生命の源として崇められてきました。「稲荷信仰」や「田の神信仰」に見られるように、米や稲作に関わる神々は日本の民間信仰において重要な位置を占めています。

古来より日本では、米には神の力が宿ると考えられていました。神事や祭りでは必ず米が供えられ、神と人間を繋ぐ媒介物として機能していました。「おむすびころりん」の物語でも、おむすびを通じてネズミたち(異界の存在)と人間が交流するという構図になっています。おむすびは単なる食べ物ではなく、神聖な交流の象徴なのです。

また、物語には「一粒の米も無駄にしない」という教えも含まれています。日本の農耕文化では、米一粒一粒に神様が宿るとされ、米を粗末にすることは最も忌むべき行為とされていました。おじいさんが転がり落ちたおむすびを追いかけるのも、この米を大切にする心の表れと解釈できます。そして、その真摯な態度が結果的に福をもたらしたのです。

「おむすびころりん」は、単純な昔話の中に、日本人の食物に対する畏敬の念、分かち合いの精神、そして感謝の心という深い精神文化を内包している点で、現代にも通じる大切な教えを伝えています。特に「食べ物を大切にする心」は、食品ロスが問題となっている現代社会において、改めて見直すべき価値観かもしれません。

おじいさんがネズミにおむすびを分けてあげたから福をもらえたんだね。給食で残すと怒られるけど、その理由が分かった気がするの!

そのとおりじゃ。日本人にとって米は神聖なものじゃった。一粒の米にも魂が宿ると考えられておった。おじいさんが貧しいながらも分け与えたのは、日本の伝統的な「お裾分け」の精神じゃのぉ。見返りを求めない善行が結果的に福につながるという教えは、今の時代にこそ大切じゃ。食べ物を大切にする心は、昔話から学べる重要な教訓なんじゃよ。

おむすびの形にまつわる地域性と文化的背景

三角形と丸形の文化的意味の違い

「おむすびころりん」の物語において、おむすびは転がることから丸い形状をイメージすることが一般的ですが、実は地域によって形状が異なるという興味深い特徴があります。現代の日本では三角形のおにぎりが一般的ですが、昔話の中のおむすびは丸形や俵形であることが多いのです。

おむすびの形にはそれぞれ文化的意味があります。丸形のおむすびは団結や円満を象徴し、家族や共同体の結束を表しています。一方、三角形のおむすびは安定性と強さを象徴しています。三角形は幾何学的にも最も安定した形状であり、日本の伝統的な考え方では「天・地・人」の三位一体を表すとも言われています。また、携帯性や握りやすさという実用的な理由から、特に旅人や労働者の間で三角形が好まれるようになったという説もあります。

東日本では丸形や俵形のおむすびが多く、西日本では三角形のおむすびが多いという地域差も見られます。これは稲作の方法や米の品種の違い、さらには地域の食文化や生活様式の違いを反映しています。東日本の米は粘り気が強く丸めやすいのに対し、西日本の米はさらっとした食感で三角形に握ると食べやすいという特性の違いも影響していると考えられています。

また、おむすびの形状には社会階層による違いもありました。武士や貴族は美しく整った三角形のおむすびを好み、農民や庶民は手早く握れる丸形を好む傾向がありました。「おむすびころりん」の物語の中で、おじいさんが持っていたのは丸いおむすびであることから、これは庶民の素朴な食文化を反映していると言えるでしょう。

おむすびの具材と地域の食文化の関係

「おむすびころりん」の物語では具体的な具材について触れられていないことが多いですが、地域によって語られるバージョンには様々な具材が登場します。これらの具材は、その地域の食文化や特産物を反映していることが興味深いポイントです。

海に面した地域では、塩鮭やいわし、昆布などの海産物が具材として語られることが多くあります。特に日本海側では、塩辛い具材が好まれる傾向があります。一方、山間部では山菜やきのこ類、漬物などが具材として登場することが多いです。これは単に食材の入手のしやすさだけでなく、長い歴史の中で培われた地域の味覚嗜好を反映しています。

また、時代によってもおむすびの具材は変化してきました。現代ではツナマヨネーズや明太子など様々な具材が一般的ですが、「おむすびころりん」の時代設定である江戸時代から明治時代には、塩や梅干し、漬物など保存性の高い素朴な具材が主流でした。特に塩は神聖な調味料として重視され、魔除けの意味も込められていました。

さらに興味深いのは、「おむすびころりん」の物語においておむすびが「白いおむすび」と描写されることが多い点です。これは、白米が貴重だった時代背景を考えると、物語の中のおむすびは「ハレの日」の特別な食べ物として描かれていた可能性があります。普段は雑穀や粟などを混ぜた「かてめし」を食べることが多かった庶民にとって、白いおむすびは憧れの象徴だったのです。

おむすびって地域によって形も具材も違うんだね!転がるから丸いイメージだったけど、三角形にも意味があったなんて!

そうじゃのぉ。丸いおむすびは団結や円満を象徴し、三角形は天・地・人の調和や安定を表しておる。東日本では丸形、西日本では三角形が多いという地域差もあるんじゃ。具材も海の幸や山の幸など、その土地の特色が反映されておる。昔話は語り継がれる過程で、各地の文化や生活習慣を吸収していくものじゃ。おむすび一つとっても、日本の多様な食文化が見えてくるんじゃよ。

「欲張りじいさん」の登場と道徳的教訓

対照的な二人のじいさんと因果応報の教え

「おむすびころりん」の物語には、後半部分に「欲張りじいさん」が登場するバージョンがあります。これは日本の昔話によく見られる対照的な二人の主人公を描く構造で、善良なおじいさんと欲張りなおじいさんの行動と結果を対比させることで、道徳的教訓を伝えています。

善良なおじいさんは、おむすびをネズミたちと分かち合い、結果として福を得ます。一方、欲張りじいさんは、その話を聞いて自分も福を得ようと考えますが、その動機は純粋な善意ではなく、私利私欲に基づいています。欲張りじいさんは大きなおむすびをわざと落とし、ネズミたちに対しても見返りを求める態度をとります。結果として、ネズミたちは彼に蛇や百足などの恐ろしいものを与えてしまうのです。

この対比には、「因果応報」という仏教的な考え方が色濃く反映されています。善い行いには善い報いが、悪い行いには悪い報いが返ってくるという教えです。特に重要なのは、行為の動機や心の在り方が結果を左右するという点です。同じ「おむすびを分け与える」という行為でも、純粋な善意から行うか、見返りを求めて行うかによって、結果が大きく異なるのです。

この構造は「桃太郎」の鬼退治や「花咲か爺さん」の犬との関わりなど、他の日本昔話にも共通して見られる特徴です。子どもたちに善悪の判断基準や道徳的価値観を伝えるための効果的な教育手法として、昔話の中に組み込まれてきました。

現代に通じる「見返りを求めない善行」の価値

「おむすびころりん」に込められた「見返りを求めない善行」という教えは、現代社会においても非常に価値のある考え方です。特に、SNSで「善行の自己アピール」が盛んに行われる現代において、真の善意とは何かを問いかける物語と言えるでしょう。

善良なおじいさんは、自分が福を得るためにおむすびを分け与えたわけではありません。単純に困っている者を助けたいという純粋な気持ちから行動したのです。この「無私の心」こそが、物語が伝えたい最も重要なメッセージでしょう。現代の文脈で言えば、SNSで「いいね」を集めるために善行を行うのではなく、誰にも知られなくても善いことをする姿勢の大切さを教えてくれています。

また、この物語からは「小さな親切が大きな幸せを生む」という教訓も読み取れます。おじいさんの何気ない親切が、想像もしなかった大きな福につながったように、日常の小さな善行が予想外の好循環を生み出す可能性があるのです。これは現代の「ペイ・フォワード」(恩送り)の考え方にも通じるものがあります。

さらに、「おむすびころりん」の物語は、コミュニケーションの本質についても教えています。欲張りじいさんが失敗したのは、表面的な行動は同じでも、その裏にある真心が伴わなかったからです。現代のビジネスや人間関係においても、形だけの関わりではなく、真摯な姿勢で臨むことの重要性は変わりません。「おむすびころりん」は、何世紀にもわたって語り継がれてきた昔話でありながら、現代社会にも通用する普遍的な教えを含んでいるのです。

欲張りじいさんのお話、私知ってる!同じことをしても心が違うと結果も違うっていう教えなんだね。SNSでいいねを集めるためだけの善行は、本当の善行じゃないってことかな?

よく気づいたのぉ、やよい。まさにその通りじゃ。形だけ同じでも、心の在り方が違えば結果も違ってくる。因果応報という仏教的な考え方じゃな。見返りを求めない純粋な善意こそが真の幸せを呼び込むんじゃ。現代でいえば、SNSでの「いいね」のためだけの善行は、物語の欲張りじいさんと同じになってしまうかもしれんのぉ。小さな親切が思わぬ幸せを生むという教えは、昔も今も変わらない真理じゃよ。

穴の中の宴会と祝祭文化の反映

ネズミの宴会と日本の共同体の祭り文化

「おむすびころりん」の物語の中で、おじいさんがネズミの世界で目にするのは、にぎやかな宴会の様子です。ネズミたちが集まって歌い、踊り、食べ物を分かち合うこの場面は、日本の伝統的な祭り文化を反映していると考えられます。

日本の伝統的な共同体では、収穫祭や節句など、年中行事として様々な祭りが行われてきました。これらの祭りは単なる娯楽ではなく、神々への感謝の表明であり、共同体の結束を強める重要な機会でした。「おむすびころりん」の物語に登場するネズミの宴会は、こうした日本の祭り文化を象徴的に表現していると言えるでしょう。

特に注目すべきは、ネズミたちが円座になって宴会をしている描写です。円座は日本の伝統的な座り方で、身分や地位の差を超えて平等に交わる場を象徴します。これは日本の村落共同体における「講」や「座」といった相互扶助の組織を連想させます。農村社会では、田植えや収穫などの共同作業の後に、参加者全員で食事を共にする「結い」の文化がありました。ネズミたちの円座での宴会は、まさにこの日本の相互扶助の精神を象徴しているのです。

また、ネズミたちが「おむすびころりん、すっとんとん」と歌いながら踊る様子は、日本の民俗芸能や盆踊りを彷彿とさせます。単純な歌詞とリズムが繰り返される点は、田植え歌や酒造り歌など、労働の場で歌われていた民謡の特徴とも一致します。昔話の中のこうした描写は、物語が語られていた当時の人々の生活や文化を色濃く反映しているのです。

地下の異界と豊穣の象徴としての饗宴

「おむすびころりん」の物語において、ネズミたちの住む地下の世界で宴会が開かれているという設定には、深い象徴的意味があります。地下は古来より豊穣や再生の象徴とされてきました。種は地下に埋められ、そこから新しい命が芽吹きます。地下水は作物を育てる命の源です。ネズミの世界での豊かな宴会は、地下に秘められた豊穣の力を表現していると考えられます。

また、この地下の宴会には「ハレとケ」という日本の伝統的な時間概念が反映されています。「ケ」は日常の労働や質素な生活を指し、「ハレ」は非日常の祭りや晴れやかな行事を意味します。おじいさんの日常(ケ)の世界と対照的に、ネズミたちの地下世界は豊かな宴会が行われる「ハレ」の世界として描かれています。

特筆すべきは、地下の世界が「逆さまの世界」として描かれる点です。地上では貧しいおじいさんが、地下では豊かな饗応を受けるという逆転現象は、日本の民間信仰における「あの世」の概念と一致します。「あの世」はしばしば「この世」の裏返しとして想像され、現世での苦労は来世での幸福につながるという考え方がありました。

さらに、ネズミたちの宴会で振る舞われる食べ物は単なる饗応ではなく、神聖な共食の象徴でもあります。古来より、神々と食事を共にすることは、神の力を分けてもらう神聖な行為とされてきました。おじいさんがネズミたちと食事を共にすることで、彼らの持つ豊穣の力や福の力を分けてもらったと解釈できるのです。

この「地下の宴会」というモチーフは、「おむすびころりん」が単なる子ども向けの昔話ではなく、日本の宗教観や世界観を反映した深遠な物語であることを示しています。表面上は単純な物語でありながら、そこには日本人の「生と死」「この世とあの世」についての深い洞察が込められているのです。

ネズミたちのパーティーって、日本のお祭りみたいなものだったんだね!単なるお話じゃなくて、昔の人の考え方や生活が込められてるなんてすごいの!

鋭い観察力じゃのぉ。ネズミたちの円座での宴会は、日本の村落共同体での「結い」や祭りの文化そのものじゃ。地下という豊穣の象徴的な場所で行われる宴は、「ハレとケ」という日本の時間概念も表しておる。表面上は子ども向けの単純な物語に見えても、実は日本人の世界観や宗教観、共同体の在り方までも込められた深い物語なんじゃよ。昔話は先人の知恵の宝庫じゃのぉ。

現代に受け継がれるおむすびころりんの教え

子どもの教育における昔話の役割

「おむすびころりん」のような昔話は、現代の子どもたちの教育においても重要な役割を果たしています。単なるエンターテイメントを超えて、子どもたちの道徳的感覚や情緒的発達に深く関わっているのです。

まず、「おむすびころりん」には分かち合いや感謝、思いやりといった普遍的な道徳的価値が埋め込まれています。これらの価値観は、直接的な教訓として押し付けるのではなく、物語を通じて自然に子どもたちの心に届きます。特に幼少期の子どもたちは、抽象的な道徳概念よりも、具体的な物語の中での出来事から学ぶことが多いのです。

また、物語のシンプルで反復的な構造は、子どもたちの言語発達にも役立っています。「おむすびころりん、すっとんとん」というフレーズの繰り返しは、リズム感と音の面白さを通じて言葉への興味を喚起します。多くの幼稚園や保育所で「おむすびころりん」が歌や劇、手遊びとして取り入れられているのは、こうした教育的効果が認められているからです。

さらに、「おむすびころりん」には食育としての側面もあります。現代の子どもたちが食べ物の大切さや「いただきます」「ごちそうさま」の意味を学ぶきっかけとなっています。給食の時間に「おむすびころりん」の話をすることで、子どもたちは自然と食べ物への感謝の気持ちを育むことができるのです。

このように、何世紀も前から語り継がれてきた昔話は、現代の教育環境においても、子どもたちの全人的な発達を促す貴重な文化的資源となっています。デジタル時代においても、「おむすびころりん」のような昔話が持つ教育的価値は色あせることはないのです。

現代のメディアでアレンジされる「おむすびころりん」

「おむすびころりん」は時代を超えて愛され続け、現代では様々なメディアでアレンジされています。この古典的な昔話が、現代のコンテンツとして再解釈され、新たな命を吹き込まれている様子は非常に興味深いものです。

絵本の世界では、伝統的なスタイルから現代的なイラストまで、多種多様な「おむすびころりん」が出版されています。特に注目すべきは、従来の「善良なおじいさん」と「欲張りじいさん」の対比構造に加え、環境問題や多様性といった現代的なテーマを織り込んだバージョンも登場していることです。例えば、ネズミたちが自然環境を守る番人として描かれたり、様々な国籍のネズミが共生する多文化共生の寓話として再構成されたりしています。

アニメーションやテレビ番組においても、「おむすびころりん」はしばしば取り上げられます。日本の公共放送NHKの教育番組では、定番の題材として繰り返し取り上げられています。また、ジブリ作品の「となりのトトロ」では、主人公のサツキがメイにおにぎりを渡すシーンがあり、これは「おむすびころりん」のモチーフを現代的に取り入れた例と言えるでしょう。近年の3DCGアニメーションでは、ネズミたちの地下世界を幻想的で壮大な異世界として表現した作品も登場しています。

商品開発の分野でも「おむすびころりん」の影響は見られます。おにぎり専門店が店名に採用したり、おにぎり型のキャラクターグッズが人気を博したりしています。特にキャラ弁ブームの中で、「ころりん」と転がりそうな丸いおにぎりが注目されるようになりました。また、子ども向けのおにぎり作り器具に「おむすびころりん」の名前やキャラクターが使われることも珍しくありません。

さらに、教育アプリやデジタル絵本でも「おむすびころりん」は人気のコンテンツとなっています。インタラクティブな要素を加え、子どもたちがおむすびを転がしたり、ネズミたちと一緒に踊ったりできる仕掛けを取り入れたアプリが開発されています。これらは伝統的な昔話を現代のデジタル技術で再解釈した好例と言えるでしょう。

このように、「おむすびころりん」は時代とともに形を変えながらも、その本質的なメッセージである「分かち合いの大切さ」「善行の報い」「食べ物への感謝」といった価値観を現代に伝え続けています。これこそが、何世紀にもわたって愛され続けてきた昔話の真の力と言えるでしょう。

今でも「おむすびころりん」がアニメになったり絵本になったりしているんだね!昔からの教えが今の時代にも通じているって素敵だな。私もおにぎり作るとき、感謝の気持ちを込めて作ってみようかな。

その気持ちがうれしいのぉ。昔話は形を変えながらも、その本質的な教えは今も生き続けておる。アニメ、絵本、アプリと形は変わっても、「分かち合いの大切さ」「食への感謝」という心は変わらんのじゃ。おにぎりを作る時の感謝の気持ち、それこそがこの物語の本当の教えじゃよ。昔話は単なる古い話ではなく、時代を超えた知恵の宝庫なんじゃのぉ。

まとめ:日本文化の宝庫としての昔話

「おむすびころりん」に見る日本人の精神性と価値観

「おむすびころりん」という一見シンプルな昔話には、日本人の精神性や価値観が豊かに反映されています。これまでに見てきたように、この物語は単なる子ども向けのお話ではなく、日本文化の本質を理解するための重要な手がかりを提供してくれます。

まず、この物語に表れている最も重要な価値観は、「分かち合い」の精神でしょう。自分も十分ではない状況でネズミにおむすびを分け与えるおじいさんの行為には、日本の伝統的な相互扶助の精神が反映されています。「情けは人のためならず」という考え方は、日本の村落共同体が長い間大切にしてきた価値観であり、現代社会においても重要な指針となるものです。

次に注目すべきは、「食への感謝」の心です。おむすび一つを大切にする描写には、日本人の「もったいない」精神が表れています。米を神聖視し、一粒も無駄にしないという姿勢は、持続可能な社会を目指す現代においても、非常に価値のある考え方です。

さらに、この物語には「自然との共生」という日本人の世界観も反映されています。ネズミという自然界の生き物と人間が交流し、互いに助け合う関係性は、日本古来のアニミズム的な自然観に基づいています。自然を敵対視するのではなく、共に生きるパートナーとして捉える視点は、環境問題が深刻化する現代社会にとって示唆に富んでいます。

「おむすびころりん」に見られる「因果応報」の考え方や「心の在り方」を重視する姿勢は、仏教の影響を受けた日本人の倫理観を表しています。行為の結果よりも、その動機や心の純粋さを重んじる価値観は、日本の道徳教育の根幹を成すものと言えるでしょう。

今後も伝え続けたい日本の昔話の知恵と魅力

「おむすびころりん」のような日本の昔話は、現代においても大切に伝え継ぐべき文化的遺産です。その理由は、これらの物語が単なる娯楽を超えて、人生を生きる上での深い知恵や普遍的な真理を内包しているからです。

昔話の持つ重層的な意味は、読み手や聞き手の年齢や経験によって異なる形で理解されます。幼い子どもには楽しい物語として、大人にはより深い人生の教訓として、それぞれの段階で学びを提供してくれるのです。この多層的な読み解きの可能性こそが、昔話の持つ最大の魅力と言えるでしょう。

また、昔話は口承文化として伝えられてきた歴史があります。家族や地域の中で語り継がれる過程で、聞き手と語り手の間に特別な絆が生まれます。デジタルメディアが発達した現代だからこそ、直接対話を通じて昔話を伝える価値は再評価されるべきでしょう。

さらに、グローバル化が進む中で、自国の文化的アイデンティティを次世代に伝えることの重要性も高まっています。「おむすびころりん」のような昔話は、日本人としての文化的なルーツや精神的な基盤を理解する上で欠かせない要素です。

昔話は古いものではなく、時代とともに再解釈され、新たな意味を獲得しながら生き続ける生きた文化です。「おむすびころりん」に込められた分かち合いの精神、食べ物への感謝、自然との共生といった価値観は、持続可能な社会を目指す現代においてこそ、改めて見直されるべき知恵なのです。

私たち一人ひとりが昔話の持つ魅力と知恵を理解し、次の世代に伝えていくことで、日本の豊かな文化遺産は未来へと受け継がれていくことでしょう。「おむすびころりん」という小さな物語の中に、私たちの過去と未来をつなぐ大きな知恵が詰まっているのです。

おじいちゃん、今日は「おむすびころりん」の深い意味をたくさん教えてくれてありがとう!私、この昔話をもっと大切にしたいと思うの。友達にも教えてあげたいな。

その気持ちがとても大事じゃのぉ。「おむすびころりん」には分かち合いの精神、食への感謝、自然との共生など、日本人の大切な価値観が詰まっておる。昔話は単なる古い物語ではなく、時代を超えた知恵の宝庫じゃ。やよいのような若い世代が興味を持ち、友達に伝えてくれることで、この文化は生き続けるんじゃ。昔話は語り継がれることで、初めて命を持つものなんじゃよ。

日本の昔話「おむすびころりん」は、シンプルながらも豊かな文化的背景と深い教えを含んだ物語です。明治時代に広まったこの物語には、「ころりん」という擬音語の縁起の良さ、ネズミという福をもたらす存在の象徴性、米の神聖さと分かち合いの精神、地域ごとに異なるおむすびの形状の文化的意味、善行と悪行の対比による道徳的教訓、そして地下の宴会場面に見る日本の祝祭文化など、多くの文化的要素が凝縮されています。

現代社会においても、この昔話が伝える「見返りを求めない善意」「食べ物への感謝」「分かち合いの大切さ」といった価値観は、私たちの生活を豊かにする重要な教えです。子どもたちの教育の場で活用されると同時に、様々なメディアで再解釈され、形を変えながらも本質的なメッセージを伝え続けています。

昔話は単なる「古い物語」ではなく、日本人の精神性や価値観、世界観を伝える文化的な宝庫なのです。それらを理解し、次の世代に伝えていくことは、私たち自身のアイデンティティを豊かにするとともに、未来に向けた持続可能な社会づくりのヒントを得ることにもつながるでしょう。

「おむすびころりん、すっとんとん」という親しみやすいフレーズに込められた深い意味を知ることで、私たちはこの昔話をより一層豊かに味わい、その知恵を現代の生活に活かしていくことができるのです。昔話は過去の遺物ではなく、私たちの未来を照らす光であることを忘れないでいましょう。

コメント