足を止めてみませんか?あなたの足元に広がる歴史の道を。足袋を履いて草鞋を結び、遥か江戸の時代へと思いを馳せる旅へご案内します。ザクザクと砂利を踏む音、汗ばむ額を吹く風、そして旅籠の灯りに導かれる夕暮れの安堵感?。これから紡ぐ物語は、単なる歴史の紹介ではありません。江戸時代の旅人たちの息遣いが聞こえてくるような、そんな時空を超えた体験をお届けします。

わたしやよいがおじいちゃんから聞いた話、古文書で見つけた逸話、そして実際に歩いた街道の記憶を織り交ぜながら、江戸の旅の真髄に迫ります。現代の私たちが忘れかけている「旅」の本質を、共に見つめ直してみませんか?

江戸時代の旅: 生活と文化

江戸時代における旅の役割

江戸時代の旅 ーー それは単なる移動手段ではありませんでした。「旅に出る」という行為そのものが、人生の大事なターニングポイントだったのです。

今でこそ私たちは気軽に新幹線や飛行機に乗って、一瞬で目的地に着けますよね。でも江戸時代は違いました。参勤交代という制度のもと、大名たちは江戸と領地を定期的に行き来していました。その行列は壮観だったそうです!

一般庶民にとっての旅といえば、やはり伊勢参りが最大のイベント。「一生に一度はお伊勢さん」という言葉があるように、伊勢神宮への旅は人生の大切な目標でした。これは現代で言えば、海外旅行くらいのビッグイベントだったんですね。

旅は身分を超えた経験の場でもありました。身分制度が厳しかった江戸時代でも、旅先では意外と身分の壁が低くなることもあったそうです。同じ宿に泊まり、同じ食事をする中で、様々な情報や文化が交換されていました。

俳諧の文化も旅と深く結びついていました。松尾芭蕉のような俳人は旅に出ることで多くの句を生み出し、『奥の細道』のような名作も旅があったからこそ誕生したのです。

おじいちゃん、江戸時代の人は現代よりずっと足が丈夫だったの?

やよい、足の丈夫さよりも心の覚悟が違ったんじゃないかな。一度旅に出たら、何か月も帰れないかもしれない。そんな覚悟で旅をしていたんだよ

旅は人生を変える契機であり、精神的な成長の場でもあったのです。現代の私たちが忘れかけている、旅の本来の意味がそこにはありました。

旅の文化と生活様式

江戸時代の旅は、まさに「非日常」の連続でした。毎日の生活スタイルが今とは全く違っていたんです!

まず驚くのは旅装束。男性は手拭いを頭に巻き、腰には脇差を差し、足には草鞋を履いていました。女性は頭巾をかぶり、裾をたくし上げるスタイル。防犯のために男装する女性も少なくなかったそうです。

おじいちゃん、旅のときってどんなものを持っていったの?

合羽や雨傘、そして何より大事なのが旅行鏡というコンパクトな鏡だったんだよ

旅人たちの一日は早朝から始まります。夜明け前に宿を出発し、昼過ぎには次の宿場町に到着するのが理想的なスケジュール。なぜなら、追剥などの危険が日没後に増えたからです。

食事も現代と大きく違いました。旅の途中では握り飯やかき餅などの保存食が主流。宿に着くと湯屋で汗を流し、夕食に宿場名物を楽しむのが旅人の楽しみでした。

そして忘れてはならないのが旅のマナー。往来手形という現代のパスポートのようなものを持っていくことや、関所での検問にきちんと応じることが求められました。

旅の文化は芸術にも多大な影響を与えました。浮世絵に描かれた旅の風景は、当時の旅行ガイドブックとしての役割も果たしていたんですよ。

旅人にとって一番の贅沢は何だったのかな

やよい、それは何よりも『無事に帰ること』だったんだよ。現代の私たちが当たり前に思っていることが、当時は最大の願いだったんだ

旅の文化を知ることは、先人たちの知恵と勇気を知ること。そして、現代の私たちが忘れかけている「旅の本質」を思い出すきっかけになるのかもしれません。

さて、江戸時代の旅の全体像をつかんだところで、次は日本を代表する街道「東海道五十三次」に焦点を当ててみましょう。この街道は単なる道ではなく、今もなお多くの魅力を秘めているんですよ!

東海道五十三次の現代的巡り方

東海道五十三次とは

東海道五十三次?その名前を聞いただけで胸が高鳴りませんか?江戸と京都を結ぶ全長約500キロのこの道は、まさに当時の「大動脈」でした!

東海道という名前の由来は「東の海に沿った道」という意味。五十三という数字は、江戸日本橋から京都三条大橋までの宿場町の数を表しています。これに始点の江戸と終点の京都を加えると、全部で五十五の拠点があったんです。

おじいちゃん、なぜ五十三という中途半端な数なの?

実はこれ、源氏物語の五十四帖から来ているという説もあるんだよ。でも一つの帖が欠けて五十三になった

東海道の整備が本格的に始まったのは、徳川家康が江戸幕府を開いてからです。伝馬制度という公用の荷物や人を運ぶシステムも確立され、旅の安全性は格段に向上しました。

注目すべきは、各宿場町の特色です。箱根の険しい山道、由比の海岸線、京都に近い石部の静けさなど、それぞれが独自の風景と文化を持っていました。

東海道の旅人には様々な階層がいました。大名行列は数百人規模の壮大なもので、一般庶民はその通過を路傍で見守ったそうです。商人や僧侶、そして冒険心に富んだ旅好きな人々も多く行き交いました。

東海道の魅力は歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」によって広く知られるようになりました。この作品集は当時のベストセラーとなり、多くの人々の旅心を刺激したんですよ。

広重の絵を見ていると、まるで自分がその場にいるような気分になるね

そうだね!今でいうバーチャルトラベルなの

東海道五十三次は単なる交通路ではなく、文化や情報、人々の思いが行き交う「日本の大動脈」だったのです。今でもその痕跡は各地に残り、私たちを歴史の旅へと誘ってくれます。

現代に訪れる東海道の名所

東海道五十三次の足跡は、現在も私たちの身近に残っています。実は、毎日何気なく通っている道が、かつての東海道だったりするんですよ!

まず外せないのが日本橋。東海道の起点として知られるこの場所は、今でも「日本国道路元標」が設置され、全国の道路の基点となっています。江戸時代に旅立った人々の高揚感を想像すると、不思議と心が躍りますね。

次に訪れたいのは箱根。その険しい山道は「箱根八里」と呼ばれ、旅人を悩ませた難所でした。現在の箱根関所は復元されたものですが、当時の緊張感を十分に伝えてくれます。温泉に浸かりながら、昔の旅人の苦労に思いを馳せるのも一興です。

おじいちゃん、東海道を現代的に巡るなら、どんな方法があるの?

やよい、自転車で巡る人も増えているよ。東海道サイクリングロードとして整備されている区間もあるんだ。徒歩派なら、『東海道歩き旅』といって一区間ずつ制覇していく方法もある

静岡県には見どころが満載です。由比の東海道広重美術館では、広重の浮世絵を堪能できます。丸子では有名なとろろ汁が今も味わえますよ。これは江戸時代から旅人に愛されてきた名物なんです!

京都に近づくと石部宿や草津宿など、当時の面影を色濃く残す宿場町が点在します。特に関ヶ原は、歴史好きなら訪れておきたい場所です。

現代の便利な交通手段を使えば、かつて何週間もかけた旅路をわずか数日で巡ることができます。でも、あえてゆっくりと歩いてみるのも素敵な体験になるはずです。

江戸時代の旅人と同じ風景を見られるのは、どんなところがあるの?

薩?峠(さったとうげ)からの富士山の眺めは、ほとんど変わっていないと思うよ。広重も描いた絶景だ

東海道五十三次の魅力は、いつの時代も変わりません。現代的な巡り方をしながらも、昔の旅人の息遣いを感じられる?それが東海道の最大の魅力なのかもしれませんね。

江戸時代の旅人たちは、道中でさまざまな物語や逸話を残してきました。次は、そんな心躍る物語の世界へと足を踏み入れてみましょう!東海道の道中に花開いた数々の物語は、今も私たちを魅了し続けています。

江戸時代の旅を彩る物語と逸話

旅にまつわる伝承

江戸時代の旅路には、思わず足を止めたくなるような不思議な伝承がたくさん息づいています。これらの物語は、単なる娯楽以上の意味を持っていたんですよ。

たとえば、東海道・箱根峠には塔の沢の九尺様という伝承があります。身の丈九尺(約2.7メートル)もある巨人が夜な夜な現れるという噂で、旅人たちを怖がらせました。実はこの話、夜間の峠越えの危険性を伝える知恵だったともいわれています。

おじいちゃん、こんな怖い話をなぜ広めたんだろう?

やよい、これは旅人を守るための知恵なんだよ。夜道の危険を具体的に伝えるより、怪談の方が効果的だったんだ

旅の安全を祈る道祖神にまつわる伝承も多く残されています。道の辻に祀られたこの石の神様は、旅人を守護すると同時に、疫病などの悪いものが村に入るのを防ぐとされていました。今でも東海道沿いの古い集落では、道祖神を見かけることができますよ。

東海道の鈴鹿峠では、座頭石という石にまつわる悲しい伝説があります。盲目の旅芸人が嵐の夜に道に迷い、この石の上で亡くなったという話です。以来、旅人たちはこの石に草鞋を供えて通り過ぎたそうです。

旅にまつわる伝承は、その土地の風土や歴史を色濃く反映しています。大井川の渡し場では、増水で川を渡れない旅人が足止めされる「川留め」が頻繁に起こりました。この時に生まれた「大井川で会おう」という言葉は、「あの世で会おう」という意味の婉曲表現だったそうです。それほど大井川の渡河は命がけだったのです。

また、宿場町ごとに伝わるお助け伝説も興味深いものです。困った旅人を助ける老人が現れるという話の多くは、その土地の守り神や先祖の霊が姿を変えて現れたとされています。現代でいう「旅のセーフティネット」の精神的バージョンですね。

不思議なことに、旅の伝承って似たようなパターンが多いよね

それは人間の根本的な不安や希望が、時代や場所を超えて共通しているからだよ

これらの伝承は、単なる迷信ではなく、旅の危険や道中の心構えを伝える生きた知恵だったのです。現代の私たちが地図アプリに頼るように、当時の人々は伝承を通じて旅の情報を共有していたのかもしれません。

歴史に残る旅人の逸話

東海道を旅した人々の中には、後世に語り継がれる感動的な逸話を残した人物がたくさんいます。彼らの物語は、時代を超えて私たちの心を揺さぶります。

特に有名なのは、松尾芭蕉の旅の記録です。「奥の細道」で知られる芭蕉ですが、東海道も何度も往来しています。彼が詠んだ「名月や池をめぐりて夜もすがら」という句は、当時の佐瑠女池(現在の静岡県舞阪町)での体験から生まれました。

また、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」に描かれた弥次さん喜多さんの珍道中は、庶民の旅の姿を生き生きと伝えています。この作品が人気を博したのは、多くの人が共感できる旅のハプニングが描かれていたからでしょう。

おじいちゃん、昔の旅人の中でも特に印象的なのは誰かな?

やはり滝沢馬琴かな。彼は目が見えなくなった後も、娘の手引きで東海道を旅したんだ。その苦労と感動を『羇旅漫録』に残している

歴史上の人物だけでなく、名もなき旅人たちの心温まる逸話も残されています。庚申塚に残された旅人の落書きは、当時の人々の素直な感情を今に伝えています。「あと何里」「足が痛い」といった本音の書き込みは、300年の時を超えて共感を呼びますね。

東海道の藤枝宿では、病に倒れた旅人を介抱した宿の女将の話が伝わっています。彼女は見知らぬ旅人のために自分の着物を売って薬代を工面したとか。このような美談は他の宿場町でも数多く残されています。

旅は人の本性を映す鏡だね

これらの物語は、単なる過去の出来事ではありません。人間の優しさや勇気、時には滑稽さを今に伝える貴重な文化遺産なのです。東海道を旅するなら、こうした逸話にも耳を傾けてみてください。きっと旅がより深く、心に残るものになるはずです。

江戸時代の旅には男性だけでなく、女性の姿もありました。次は、あまり語られることのない女性の旅に焦点を当ててみましょう。彼女たちの視点から見た江戸時代の旅には、どんな特色があったのでしょうか?

女性の視点から見た江戸時代の旅

女性が旅をする意義

江戸時代、女性が旅をするというのは、かなり勇気のいる決断でした。でも、そんな困難を乗り越えてまで旅に出る理由が、ちゃんとあったんです。

まず挙げられるのが伊勢参り。特に女性にとって、お伊勢さんへの旅は人生で最も重要な通過儀礼の一つでした。「一生に一度はお伊勢参り」という言葉が示すように、多くの女性が人生で一度は伊勢神宮を訪れることを望んでいました。

女性が伊勢参りをするのは、どんな意味があったの?

厄払いや安産祈願といった現実的な理由もあったけど、何より『女の旅立ち』という精神的な自立の儀式だったんだよ

女性の旅には厄除けや安産祈願の意味合いも強くありました。子安講という女性たちのグループが結成され、共同で旅費を積み立てて順番に代表を送り出すという仕組みもありました。これは、一人では難しい旅を可能にする知恵でした。

また、意外かもしれませんが、江戸時代には女性の一人旅も少なくありませんでした。特に巫女や遊女の中には、様々な事情で一人旅をする人がいました。彼女たちは男装したり、旅の僧侶に同行したりして身の安全を確保していたようです。

旅日記を残した女性もいます。菅江真澄に同行したおつうという女性は、東北地方の旅の様子を細かく記録しました。女性特有の視点で書かれた旅日記は、当時の生活や風習を知る貴重な資料となっています。

おじいちゃん、江戸時代の女性の旅って、現代とどう違うんですか?

現代は『楽しみ』が主な目的だけど、当時は人生の節目や信仰が大きな意味を持っていたんだ。だから苦労もいとわなかった。それに、旅は限られた自由を味わえる貴重な機会でもあったんだよ

江戸時代の女性にとって旅は、日常の束縛から解放される数少ない機会であり、人生の意味を問い直す大切な時間だったのです。現代の私たちが気軽に楽しむ旅行とは、根本的に意味が違っていたのかもしれませんね。

女性が訪れた名所

江戸時代の女性旅行者たちは、男性とは少し違った視点で名所を巡っていました。彼女たちが特に魅かれた場所には、独特の共通点があるんですよ。

何といっても人気だったのは縁結びの神社です。京都の下鴨神社や伊勢の二見浦は、女性の間で特に人気がありました。未婚女性はもちろん、既婚女性も子宝や夫婦円満を祈って訪れています。当時の女性の切実な願いが、参拝先の選択に表れていたんですね。

おじいちゃん、江戸時代の女性って、どんなお土産を買って帰ったの?

伊勢暦や御師札といった縁起物が人気だったよ。あとは地元の櫛やかんざしなども好まれたんだ。実用的でありながら、旅の記念になるものが喜ばれたんだね

旅先での楽しみとして忘れてはならないのが湯治です。草津や熱海などの温泉地は、女性にとっても癒しの場でした。特に病気治療や美容効果を期待して訪れることが多かったようです。興味深いことに、湯治場では身分の差が薄れ、庶民女性と武家の女性が同じ湯船に浸かることもあったとか。

江の島や竹生島のような島も人気だったの?

そうだね。特に竹生島は弁才天を祀っていて、芸事や学問の上達を願う女性に人気があったんだよ

東海道沿いでは、藤枝の瀬戸川で足を洗う風習がありました。これは旅の疲れを癒すと同時に、美しい足になるという言い伝えがあったそうです。このように、美容や健康に関わる場所は女性旅行者に特に好まれていました。

また、吉原などの遊郭も、意外にも女性旅行者の見学先になっていました。当時の最先端のファッションや化粧法を学ぶ場として、遊女の暮らしぶりに興味を持つ女性も少なくなかったようです。

昔の女性の旅は、現代のファッション雑誌やSNSのような情報源の役割も果たしていたんだね

昔の女性の旅は、現代のファッション雑誌やSNSのような情報源の役割も果たしていたんだね

江戸時代の女性たちは、限られた自由の中でも、自分なりの目的を持って旅を楽しんでいたのです。その姿は、時代を超えて現代の私たちにも共感できるものがありますね。

江戸時代の旅を語る上で欠かせないのが「街道」の存在です。次は、五街道を中心に、当時の主要道路と現代に残る観光名所について見ていきましょう!道はただの移動手段ではなく、文化そのものだったんですよ。

江戸時代の街道と観光名所

五街道の役割と歴史

江戸時代の日本を支えた大動脈、それが五街道です!これらの道は単なる交通路ではなく、当時の政治や経済、文化の流れを作り出していました。

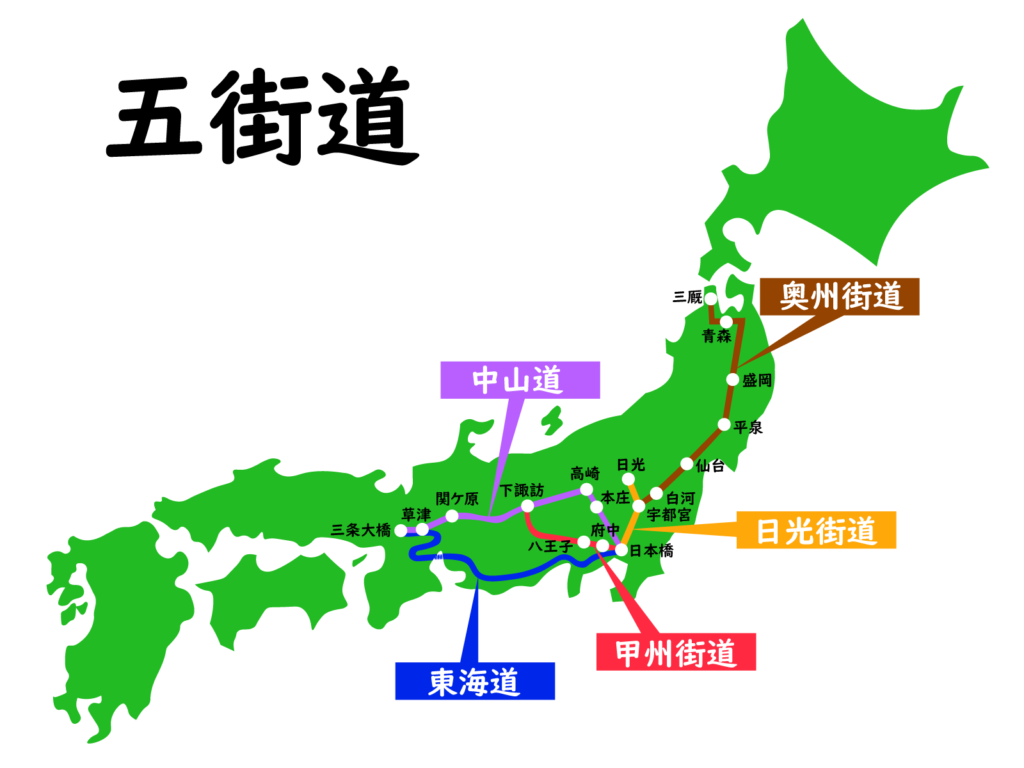

五街道とは、江戸を起点とする東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の五つの主要道路のこと。これらは幕府によって特別に整備された、いわば「国道」のような存在でした。

おじいちゃん、なぜ五つもの街道が必要だったの?

やよい、それぞれに重要な役割があったんだよ。東海道は京都との連絡路、中山道はその代替ルート、日光街道は徳川家の霊廟がある日光への参詣路、奥州街道は東北地方の統制のため、甲州街道は甲斐・信濃の武士団を抑えるためといった具合にね

五街道の整備は、徳川家康の命によって始まりました。特に重視されたのが一里塚の設置です。一里(約4km)ごとに左右に築かれた塚と植えられた松は、距離の目安となるだけでなく、旅人に安心感を与える道しるべでした。

街道に欠かせなかったのが伝馬制度です。これは公用の荷物や人を運ぶための駅馬や駅子(人足)を各宿場町が用意する制度。現代で言えば、公共交通機関のような役割を果たしていました。この制度があったからこそ、政令や情報が迅速に全国へ伝わったのです。

五街道の維持管理には莫大な費用がかかりました。特に橋の架け替えや土手の補修は大仕事で、幕府や沿道の大名、村々の負担となっていました。それでも維持されたのは、街道が国の存続に関わる重要インフラだったからなんですね。

五街道の中で一番整備されていたのはどこ?

やはり東海道だね。交通量が最も多く、また外国使節も通ることから、特に念入りに整備されていたんだよ

五街道には、大小さまざまな関所が設けられていました。特に厳しかったのが箱根、碓氷、白河などの関所。「入鉄砲に出女」という言葉があるように、武器の江戸持ち込みと女性の江戸からの脱出を厳しく取り締まっていました。

五街道は政治的な役割だけでなく、文化の伝播路としても機能しました。江戸の文化が地方へ、地方の特産品や文化が江戸へと運ばれ、日本の文化的統一に大きな役割を果たしたのです。五街道は単なる道路ではなく、当時の日本の「血管」として、人・物・情報の流れを支える生命線だったんですよ。

おじいちゃん、今の高速道路や新幹線と似ていますね

そうだね。現代のインフラの原型とも言えるかもしれないね。ただ、当時の人々は道そのものに対する敬意や愛着が今より強かったんじゃないかな

五街道が整備されたことで、旅がより安全で予測可能なものになり、江戸文化の全国的な広がりを促進したのです。私たちが今、当たり前のように日本全国で共通の文化を享受できるのも、この五街道のおかげかもしれませんね。

現在も残る江戸時代の情景

江戸時代から約200年。現代の日本にも、驚くほど多くの江戸時代の風景が残されています。それらを訪ねることで、タイムスリップしたような感覚を味わうことができるんですよ。

特に保存状態が良いのが妻籠宿と馬籠宿(長野県)です。中山道のこの二つの宿場町では、江戸時代の町並みがほぼそのまま残っています。石畳の道を歩き、古い旅籠に宿泊すれば、まさに江戸時代の旅人になった気分を味わえます!

おじいちゃん、江戸時代の建物がこんなにたくさん残っているなんて驚き

実は『重要伝統的建造物群保存地区』という制度で守られているんだよ。東海道では関宿(三重県)や佐原(千葉県)なども見事な町並みが残っているね

少し足を延ばせば、鞠子の宿(静岡県)では徳川家康ゆかりの丁子屋が今も営業しています。家康が愛した「とろろ汁」が味わえるんですよ。食を通じて歴史を体感できるのも、江戸の街道の魅力です。

東海道の名所として忘れてはならないのが箱根関所。現在は復元されたものですが、当時の厳重な検問の様子がリアルに再現されています。特に「入鉄砲に出女」の取締りを目的とした関所の構造は、江戸幕府の統治システムを具体的に示す貴重な史跡です。

「江戸時代の橋も残っているんですか?」と尋ねると、おじいちゃんは「日本橋は形は変わったけれど場所は同じ。宇治橋や瀬田の唐橋は、形も含めて江戸時代の面影を残しているよ」と教えてくれました。

また、東海道沿いには当時の旅人たちが立ち寄った神社仏閣も多く残されています。草津宿の追分道標や石山寺など、旅人たちが道中安全を祈った場所が今も変わらぬ姿で私たちを迎えてくれます。

忘れてはならないのが、江戸時代から続く老舗旅館です。例えば箱根の塔ノ沢にある古奈屋は、創業が元禄年間(1688?1704年)。300年以上の歴史を持ち、当時の旅人をもてなした伝統が今も息づいています。

不思議なことに、古い宿ほど居心地がいいんだよね

それは何百年もかけて、旅人をもてなす知恵が磨かれてきたからだろうね

このように、江戸時代の風景は私たちの身近に残されています。現代の喧騒から少し離れ、古い街道を歩けば、当時の旅人たちの息づかいを感じることができるでしょう。それは単なる観光ではなく、時空を超えた対話のような体験になるはずです。

江戸時代の旅を語る上で欠かせない人物がいます。それは日本地図を作った伊能忠敬です。次は、この偉大な旅人の足跡を辿ってみましょう。彼の情熱と冒険は、私たちの想像を超える壮大なものでした!

伊能忠敬と江戸時代の旅の発展

偉大な地図作成者 伊能忠敬の足跡

江戸時代の旅人と言えば、真っ先に名前が挙がるのが伊能忠敬ではないでしょうか。50歳を過ぎてから全国を測量して回り、日本初の実測による地図を完成させた彼の人生は、まさに「人生に遅すぎることはない」という言葉を体現しています。

伊能忠敬は1745年、現在の千葉県香取市に生まれました。商家に生まれた彼は、婿養子として酒造業を営み、成功した商人となりました。しかし、55歳で隠居した後、江戸に出て天文学者の高橋至時に師事します。これが彼の人生を大きく変えるターニングポイントとなりました。

おじいちゃん、なぜ年老いてから突然、地図作りを始めたんですか?

忠敬は若い頃から天文学や測量に興味があったんだよ。ただ、家業を継ぐ責任があったから、隠居するまで我慢していたんだね。その抑えていた情熱が、一気に爆発したというわけさ

1800年、忠敬は幕府の許可を得て蝦夷地(北海道)測量に出発しました。その後、17年をかけて全国を測量して回ります。測量旅行は合計10回、歩いた距離は実に4万キロ以上!これは地球一周分に相当する距離なんですよ。

測量の方法も画期的でした。昼は歩測(歩数を数えて距離を測る)と方位磁針で陸地を測量し、夜は天体観測で緯度を求めました。当時の技術で、現代の地図と驚くほど正確な地図を作り上げたのです。

忠敬さんの旅は普通の旅人とどう違っていたの?

彼の一行は測量器具を持ち、常に計測しながら進んだんだ。普通の旅と違って、急ぐことも休むこともできない。雨の日も風の日も、測量のためにひたすら歩き続けたんだよ

忠敬の偉業の一つは、大日本沿海輿地全図の完成です。この地図は、日本初の科学的な実測による地図として、幕府だけでなく後の明治政府にも大いに活用されました。驚くべきことに、この地図の誤差は現代の地図と比較してもわずか2%程度だったと言われています。

測量旅行中の忠敬は宿場町でも一目置かれる存在でした。時に大名なみの扱いを受けることもあったとか。彼の測量隊には絵師も同行していて、各地の風景や風俗を記録していました。これらの絵図は、当時の日本の風景を知る貴重な資料となっています。

忠敬さんって、江戸時代のGoogleマップを作った人だね!

そうだね、ただし歩いて作ったんだから、現代とは比較にならない苦労があったはずだよ

伊能忠敬は1818年、73歳で亡くなりました。しかし、彼が残した地図と測量データは、その後の日本の発展に大きく貢献することになります。情熱と好奇心、そして科学的精神を兼ね備えた忠敬の人生は、今を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。

伊能忠敬の旅路とその影響

伊能忠敬の旅は、単なる地図作りを超えた歴史的な意義を持っています。彼の足跡を辿ることで、江戸時代の旅の実像に迫ることができるんですよ。

忠敬の測量旅行の特徴は、その綿密な記録にあります。伊能測量日記には、天候、宿泊した場所、出会った人々、地域の特産品まで、細かく記されています。これは江戸時代の地方の様子を知る上で、貴重な一次資料となっています。

おじいちゃん、忠敬さんはどんなルートで旅をしたんですか?

最初は東北から蝦夷地、続いて西日本、そして最後に関東周辺を測量したんだよ。主要な街道だけでなく、小さな漁村や山間の集落まで足を運んだんだ

忠敬の測量隊は、時に20人以上の大所帯になることもありました。測量器具を運ぶ人足、記録係、絵師など、様々な役割を持った人々が同行しました。彼らは各地の宿場町に大きな経済効果をもたらしたことでしょう。

面白いのは、忠敬が各地の名産品や方言、風俗についても詳細に記録していたこと。例えば、ある地域の特産の織物の製法や、地方特有の食文化なども記されています。これは単なる地理的な記録ではなく、日本の文化誌としての価値も持っているのです。

忠敬さんの測量が日本の旅にどんな影響を与えたの?

彼の作った地図によって、旅の計画が立てやすくなったんだよ。また、測量のために通った道は整備されることも多く、一般の旅人にも恩恵があったんだ

忠敬の偉業は、後の時代にも大きな影響を与えました。明治政府は伊能図を基に新たな国土測量を進め、近代的な地図作りの基礎としました。現代のカーナビや地図アプリの原点とも言えるでしょう。

現在でも、忠敬の足跡を辿る旅を楽しむことができます。伊能忠敬記念館(千葉県香取市)や、全国各地に残る伊能測量の碑を訪ねる旅は、歴史好きにはたまらない体験です。特に、忠敬が最初に測量を行った蝦夷地(北海道)の海岸線を辿る旅は、彼の苦労と情熱を身をもって感じることができるでしょう。

伊能忠敬の地図って、どこで見られるの?

国立博物館や国会図書館で原図のレプリカを見ることができるよ。また、伊能忠敬記念館では常設展示されているんだ。一度見てみるといいよ、その精密さに驚くから

伊能忠敬の測量旅行は、単に日本地図を作るための旅ではありませんでした。それは、日本という国を科学的に把握し、記録するための壮大なプロジェクトだったのです。現代の私たちが何気なく使っている地図には、こうした先人たちの情熱と苦労が込められているのですね。

伊能忠敬のような偉人が旅した道は、今も各地に残っています。次は、江戸時代の旅の要所だった宿場町に焦点を当て、その歴史と現在の姿を探ってみましょう!

宿場町に残る江戸時代の風景

宿場町の役割とその歴史

江戸時代の旅を支えた重要な拠点、それが宿場町です。単なる宿泊施設の集まりではなく、当時の交通・情報・物流の中心として機能していました。

宿場町は街道に沿って一定間隔で設けられ、江戸時代初期に幕府によって正式に制度化されました。東海道には57の宿場があり、中山道には69の宿場が置かれていました。これらは「伝馬所」として公的に認められた施設でした。

おじいちゃん、宿場町って今でいう何に近いの?

今で言えば高速道路のサービスエリアと、ビジネスホテルと、郵便局を合わせたような存在かな。旅人の休息だけでなく、公用の荷物や書状を中継する役割も担っていたんだよ

宿場町の中心は本陣と脇本陣でした。本陣は大名や公家、高級武士が宿泊する格式高い宿です。箱根宿の本陣は、現在も保存・公開されていて、当時の豪華な造りを見ることができます。一方、脇本陣は本陣が満室の時や、比較的格式の低い武士が利用する施設でした。

一般の旅人が利用したのは旅籠(はたご)です。江戸時代の旅籠は、現代のホテルとは大きく異なり、一つの大部屋に複数の旅人が一緒に寝泊まりするスタイルが一般的でした。旅籠には等級があり、上級旅籠、中級旅籠、下級旅籠に分かれていました。

おじいちゃん、江戸時代の一泊の値段ってどれくらいだったの?

下級旅籠なら銭100文前後、上級旅籠でも300文程度だったよ。当時の米1升が約100文だから、今のお金に換算すると下級旅籠で2000円くらいかな

宿場町のもう一つの重要な施設が問屋場(といば)です。ここでは伝馬(てんま)と呼ばれる輸送馬や人足の手配が行われました。幕府の公用の荷物や書状は、この伝馬制度によって次々と宿場間を中継され、江戸から京都まで届けられたのです。

宿場町には茶屋も多く存在しました。旅人が一息つける休憩所であると同時に、地元の情報を得られる場所でもありました。小さな茶屋でも必ず湯茶を用意し、冷たい水や簡単な食事も提供していました。現代のカフェのようなくつろぎの空間だったのでしょう。

宿場町って、何か特別なルールとかあったの?

例えば『宿継ぎ』というルールがあって、一つの宿場町で預かった荷物や書状は、決められた時間内に次の宿場町へ届けなければならなかったんだ。これによって、情報が途切れることなく伝わっていったんだよ

宿場町は、地域の経済を支える重要な存在でもありました。旅人相手の商売は多岐にわたり、馬借(まがし:馬を貸す商売)、駕籠かき、荷物持ちなど、様々な職業が生まれました。また、各宿場町は独自の名物や特産品を開発して旅人を呼び込む工夫もしていました。

宿場町は単なる宿泊施設の集まりではなく、情報と文化の交差点として機能していたのです。江戸の最新流行が地方へ、地方の文化や産物が江戸へと流れていく?そんな文化交流の場でもあったのですね。

現代の宿場町から見る江戸の名残

江戸時代から約200年が経過した今も、日本各地には宿場町の面影を色濃く残す場所が数多く存在します。これらの町並みを訪れることで、タイムスリップしたような不思議な感覚を味わうことができるんですよ。

特に保存状態が良いのが、長野県の妻籠宿と馬籠宿です。中山道のこれらの宿場町では、「町並み保存運動」によって江戸時代の建物や風景がほぼそのまま残されています。石畳の道を歩きながら、両側に並ぶ格子戸の家々を見ていると、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になります。

おじいちゃん、どうして妻籠や馬籠はこんなに昔の姿のまま残っているの?

それには地理的な要因もあるね。明治以降の近代化の波が押し寄せにくい山間部だったことと、地元の人々が『売らない、貸さない、壊さない』という『妻籠宿を守る住民憲章』を作って守ってきたからなんだよ

東海道では、三重県の関宿が見事な町並みを残しています。ここでは江戸時代の町家が軒を連ね、特に旅籠玉屋は内部の造りまで当時のままで公開されています。一般客が泊まった大部屋や、お米を洗うための井戸など、細部まで当時の生活を垣間見ることができます。

静岡県の由比宿や蒲原宿なども、東海道の宿場町として栄えた面影を残しています。ここでは江戸時代の高札場(お触れ書きを掲示した場所)や一里塚が復元され、当時の旅を追体験できるようになっています。

現代の宿場町で江戸時代の体験ができる場所はあるかな?

奈良井宿(長野県)では江戸時代の旅籠に実際に泊まれるところがあるよ。木のぬくもりと畳の香りに包まれて、昔の旅人の気分を味わえるんだ

また、各地の宿場町には当時からの老舗が今も営業を続けているケースも多いんです。例えば、草津宿(滋賀県)の常磐餅は江戸時代から続く名物で、当時の旅人も味わった風味をそのまま楽しむことができます。

面白いのは、宿場町ごとに個性があることです。例えば

は急峻な山道の前にある最後の休息地として栄え、温泉地としての特色がありました。一方、戸塚宿(神奈川県)は江戸からちょうど一日の行程距離にあることから「初宿」と呼ばれ、特別な意味を持っていました。

宿場町の跡を歩くときに注目するといいポイントは?

道幅に注目するといいよ。宿場町は『枡形』と呼ばれる屈曲があったり、町の入口と出口で道幅が変わったりする工夫があるんだ。これは敵の侵入を防ぐ防衛上の工夫だったんだよ

現代の宿場町を訪れることの醍醐味は、単に古い建物を見ることではありません。そこに暮らした人々の息遣いや、旅人たちの足跡を感じることにあるのです。石畳を踏みしめる音、軒先に揺れる提灯の灯り、格子戸から漏れる灯りの温かさ?それらすべてが、江戸時代へと私たちを誘ってくれるのです。

江戸時代の旅には独特の風習があり、また様々な障壁がありました。次は、そうした旅にまつわる風習や苦難、そしてそれを乗り越えるための先人の知恵について見ていきましょう!

昔の旅行における風習と障壁

旅の風習とその特色

江戸時代の旅には、現代では想像もつかないような独特の風習がありました。これらの風習は旅の安全を祈る心や、非日常を楽しむ気持ちから生まれたものが多いんですよ。

旅立ちの前に必ず行われたのが餞別(せんべつ)の儀式です。家族や親しい友人が旅人に金品を贈り、無事を祈りました。特に興味深いのは縁切り餅という風習。これは旅立つ人に餅を食べさせる儀式で、万が一旅先で亡くなった場合に、あの世で故郷を恋しがらないようにという意味があったそうです。

おじいちゃん、なんだか物騒な風習ですね…

当時は旅の危険が今とは比べものにならなかったからね。出発前には道祖神にお参りして旅の安全を祈ったり、旅行神札を持っていく人も多かったんだよ

旅装束も独特でした。男性は菅笠を被り、腰差し(小刀)を携帯し、合羽や雨具も必携でした。女性は目立たないように頭巾をかぶり、時には男装することもありました。また、道中差しと呼ばれる細長い財布を肌身離さず持ち歩きました。

旅の途中で行われた風習も興味深いものです。道中の辻や峠で小石を積み上げる石積みの風習は、旅の安全を祈るとともに道標としての役割も果たしていました。現代でも山道で見かける「ケルン」のルーツですね。

旅先でお金がなくなったらどうしていたの?

為替という送金システムがあったんだよ。江戸で大きな商家に金を預け、証書を持って旅先で提携先から受け取るという仕組みだ。今のクレジットカードのような便利さはなかったけれど、工夫はされていたんだね

宿場町に到着した旅人は、まず湯屋で旅の汗を流すのが習わしでした。その後、宿帳に名前や出身地を記入して宿に泊まります。宿での風習として面白いのは宿継ぎ飯。これは前の宿で食べ残した弁当を、次の宿で温め直してもらうというサービスでした。食べ物を無駄にしない知恵ですね。

健康を気遣う風習も多く見られました。足踏みと呼ばれる、足の疲れを取るためのマッサージ術や、宿ごとに異なる養生湯(薬湯)を楽しむ習慣がありました。旅籠の女将さんたちは、こうした旅人ケアの知恵を代々受け継いできたのです。

旅のお土産の風習はあったの?

もちろん。名物購入は現代と同じく重要な風習だったよ。ただ、当時は運ぶのが大変だから、小さくて軽いものが好まれた。例えば、絵馬や御札、地元の小間物などだね

旅を終えて無事に帰宅した際には、お帰りなさい餅と呼ばれる餅を食べる風習もありました。これは旅先の厄を祓い、再び日常生活に戻るための儀式でした。また、家族や近所の人にみやげ話をすることも重要な風習でした。旅で見聞きした情報は、当時の貴重なニュースソースだったのです。

おじいちゃん、今とは違って、旅そのものが儀式的な意味を持っていたんですね

そうだね、やよい。旅は単なる移動や観光ではなくて、人生の節目となる重要な経験だったんだよ。だからこそ、様々な風習が生まれたんだね

江戸時代の旅の風習は、単なる迷信や古い習慣ではなく、旅の危険から身を守り、非日常を楽しむための先人の知恵が詰まったものだったのです。現代の私たちが忘れかけている「旅の心」を、これらの風習から学ぶことができるかもしれませんね。

旅の障壁とそれを乗り越える知恵

江戸時代の旅には、現代では想像もつかないような様々な障壁がありました。しかし、先人たちはそれらを乗り越えるための知恵を育んできたのです。

最も大きな障壁の一つが関所でした。特に厳しかったのが箱根関所や碓氷関所で、旅人は一人一人厳重なチェックを受けました。関所を通過するためには通行手形が必要で、これがないと通過できません。女性は特に厳しく調べられ、「入鉄砲に出女」という言葉があるように、江戸からの女性の脱出は厳しく制限されていました。

おじいちゃん、関所を通れない人はどうしていたの?

秘密の抜け道があったんだよ。『裏街道』とか『間道』と呼ばれるルートで、もちろん非合法だけど、命がけで利用する人もいたんだ

自然の障壁も旅人を悩ませました。特に河川の渡河は大きな問題でした。大井川のような大きな川には橋がなく、増水時には川留めと呼ばれる足止めを食らうことも。川を渡るための渡し舟や川越人足(かわごしにんそく)のサービスがありましたが、料金が高く、危険も伴いました。先人たちは渡河の知恵として、川の増水を予測するための経験則や、荷物を濡らさないための背負い籠の工夫などを発展させていきました。

旅の天敵は雨だったでしょうね

その通り。特に泥濘道(でいねいみち)は大変だった。そのため旅人たちは天気占いの知識を持ち、『夕焼けは晴れ、朝焼けは雨』といった格言を大切にしていたんだよ

治安の問題も旅の大きな障壁でした。追剥(おいはぎ)や夜盗の危険があったため、旅人たちは集団で移動する連れ立ちの知恵を発展させました。また、貴重品は分散して持ち歩く、宿に着いたら早めに戸締まりをするなどの自衛策も発達していました。

病気や怪我も旅の大敵でした。医療機関の少ない時代、旅人たちは携帯薬を持参し、各地の薬湯を上手に活用しました。足の豆や肩こりにはもぐさやきゅうを使い、体調管理には養生訓の知識を活かしていました。

食事の確保も容易ではありませんでした。旅人たちは保存のきく干し飯やかんぴょう、梅干しなどを持参し、不足分は道中の茶店や木賃宿(きちんやど:素泊まりの安宿)で調達しました。また、野草の知識を持ち、時には食料として活用する知恵も持っていました。

旅のお金が足りなくなったらどうしていたの?

そんな時は『腕売り』といって、宿場町で日雇い仕事を探したんだ。荷物運びや農作業の手伝いなどで宿代を稼ぎながら旅を続ける人も少なくなかったよ

言葉の壁も意外な障壁でした。江戸時代は地方ごとに方言の差が大きく、意思疎通が難しいこともありました。旅人たちは旅行会話集のような本を携帯したり、身振り手振りのコミュニケーション術を磨いたりして対応していました。

女性の旅には特有の障壁がありました。女性一人での旅は危険視され、女護ヶ島参り(にょごがしままいり)と呼ばれる女性だけの団体旅行や、巡礼集団に加わるなどの工夫がなされました。また、女性は男装することで旅のリスクを減らすこともあったのです。

おじいちゃん、江戸時代の人って、すごく工夫上手だったんだね

必要は発明の母というけれど、旅の苦労が知恵を生み出したんだね。現代の私たちが当たり前に思っている安全や便利さは、先人たちの知恵と努力の上に成り立っているんだよ

江戸時代の旅人たちが直面した障壁は、現代の私たちからすれば想像を絶するものでした。しかし、彼らはそれらを乗り越えるための様々な知恵と工夫を生み出してきました。その知恵の多くは、形を変えて現代にも受け継がれています。私たちが安全に旅行できるのも、そんな先人たちの苦労と知恵があってこそなのかもしれませんね。

まとめ:江戸の旅から学ぶもの

江戸時代の旅を振り返ると、そこには現代の私たちが忘れかけている大切な価値観が詰まっています。江戸の旅人たちは、困難と向き合いながらも、旅の真髄を味わい尽くしていたのではないでしょうか。

おじいちゃん、江戸時代の旅から現代に活かせることって何だろう?

やはり『旅の心構え』かな。江戸の人々にとって旅は人生の一大イベントで、出発前から帰宅後まで一つの儀式のように大切にされていた。現代は便利になりすぎて、その大切さを忘れている気がするよ

確かに、新幹線やグーグルマップの時代に生きる私たちは、旅の「苦労」や「未知」という要素を失ってしまったのかもしれません。しかし、それでも旅に出る時の高揚感や、知らない土地で感じる好奇心は、江戸時代から変わっていないのではないでしょうか。

江戸の旅人たちが大切にしていた「道中での出会い」も、現代に通じる価値観です。彼らは宿場町で偶然出会った人々と語らい、情報を交換し、時には生涯の友人を得ました。今の時代こそ、SNSだけではない、リアルな出会いと交流の大切さを再認識すべきなのかもしれません。

また、江戸時代の旅人が持っていた「観察眼」も見習うべき点でしょう。彼らは絵日記や紀行文で旅の風景や出来事を克明に記録しました。現代では何でもスマホで撮影できますが、心で見て、言葉で表現する力は弱くなっているように思います。

「旅は目的地より道中が大事」という考え方も、江戸の旅から学べる知恵です。当時の旅人は目的地に急いで到着することよりも、道中の風景や出会いを楽しむことに価値を見出していました。これは今の「スロートラベル」の考え方にも通じるものがありますね。

おじいちゃん、わたしも一度、東海道を歩いてみたいな

それはいいね。東京から京都まで全部は大変だから、気に入った区間だけでも歩いてみるといい。きっと今までと違った日本の姿が見えてくるよ

江戸時代の旅の文化や知恵は、今も各地の宿場町や街道沿いの史跡に息づいています。休日を利用して訪れてみると、思いがけない発見や感動があるかもしれません。古い街道を歩き、当時の旅籠に泊まり、江戸の旅人が味わった名物を食べる?そんな体験の中に、忘れかけていた「旅の本質」が見つかるのではないでしょうか。

最後に、おじいちゃんの言葉を紹介して締めくくりたいと思います。

旅は移動する距離ではなく、心が動いた距離で測るものだ。江戸の旅人も、現代の旅人も、心を動かす感動を求めているという点では何も変わらないんだよ

江戸の旅から学ぶものは、単なる歴史的知識ではありません。それは、私たちが失いかけている「旅の心」そのものなのかもしれませんね。皆さんも機会があれば、江戸時代の旅人の足跡を辿ってみてはいかがでしょうか?きっと新しい発見と感動が待っていることでしょう。

さあ、あなたも草鞋を履いて、江戸時代の旅人になってみませんか?悠久の時を超えた旅の感動が、きっとあなたを待っています。

江戸時代の旅を深く理解するためには、さらに遡って日本の旅の歴史を知る必要があります。平安時代の旅は、江戸時代とはまた違った魅力に満ちていました。

コメント